Author Archive

年末年始のお休み 本年もお世話になりました

お世話になります。

平成最後の年末は皆さま如何お過ごしでしょうか?

平成30年も、もうすぐ終わろうとしています。

本年も格別のご高配を賜り篤く御礼申し上げます。

弊社の年末年始の休業期間は以下になりますのでご案内申し上げます。

【平成30年 12月29日~平成31年 1月6日】

本年中のご愛顧に心よりお礼申し上げるとともに

来年も引き続きお力添えを賜ります様、宜しくお願い致します。

どうぞ良いお年をお迎えください。

岡山ファイナンシャルプランナーズ

スタッフ一同

ある日のOFP(社内旅行編)1

平成最後の秋

岡山ファイナンシャルプランナーズは神戸におりました。

高級インド料理&異人館街で

飲んで食って笑っての一日の様子をお届けします♪

天気予報は雨の神戸に

晴男:代表濱尾のお蔭で傘なしでお出掛け♪

南京町の入り口で、

可愛い女の子たちから

写真を撮ってとお願いされました。

女性応援隊スタッフSの指示が飛びます。

「ハイッ!笑って!」

「もっと笑って!」

「ハイッ!ポーズ取って!」

OFPも集合写真撮って頂きました♪

撮ってくれた女の子の後ろから、

タクシーの運転手さんが掛け声を!

「ハイ飛んで!」

期待を裏切らないOFP!

条件反射で 飛びます!

なんて素直なんでしょう(*^^;*)

あらあら、種族を超えた なんちゃらが始まりそうな気配ですが

せめて相手は人間にしてください最年少N。。。

すでに行列のできている元祖豚まんの老舗「労祥記」を横目にカシャ♪

お店の前で行列を眺めながら、

「1個なら食べてても ランチ食べれるかな」

「1個だけ買っちゃいましょうか」と

豚まんが食べたくてしょうがない、けど、

今日のランチは、

代表の知人からのお勧めインドカレーランチ!

楽しみに神戸まで来たんだから、ここはやっぱり我慢でしょう。

インド料理「ラジャ」

”ムンバイの五つ星ホテルで料理長を務めたH.S.ライが1984年にオープンしたレストラン。

家庭料理とは一線を画した高級インド料理”

階段を降りるだけでも楽しいスタッフYeとO ↓↓↓

厨房、快く撮影許可してくださいました!

ありがとうございます。

右、中央の丸い窯(写真では蓋がしてあるところ)で豪快に炭火焼き!

サモサがきて、次は4種の炭火焼きとサラダ。

チキン、マトン、シシカバブ、白身魚のティッカ

どれも絶品でした!

白身魚のティッカはふわっふわ!食べちゃってからの写真ですみません。

むっちゃ美味しい!!

あんまり美味しいので、写真撮るのも忘れみんなお口に放り込んでいました。

自家製チャツネとアチャールもすっごく美味しかった!

赤っぽいのと緑っぽいの。

日本の漬物みたいなものだそうです。

マスタードというか、柚子胡椒辛さというか…ブレンドされているものの説明を聞いたのだけど憶えれていません。

とにかく美味しい。良い味です。

限定カレー、マッシュルームのカレーと、

チキンカレー、野菜カレー

思い思いのカレーをお願いしました。

辛いのが苦手なスタッフSとYs。

「我が家のカレーの辛さレベル」が

「星の王子様レベル」のSにはまだ辛いところが。

「バーモントカレーの甘口+ジャワカレーの辛口半々レベル」のYsは美味しい辛さでした。

半端ない量でしたが、

美味しくて

”あっ!”と いう間に平らげちゃいました!

お腹一杯!!

チャイでほっこりして大満足♪♪♪

ご馳走様でした!

駐車場に帰る前に少し寄り道。

点灯前のルミナリエ

点灯していなくても綺麗でした。

考えた人も造った人も、凄いですね。

感動です!

そして、ちょっと観光に異人館へ

女性スタッフの「この階段登るの?!」の叫びに…

次回はついに雨女杉本が力発揮!(笑)

yamadaでした(*^^*)/

教育費の現状は!?前もって知って少しでも備えれば安心です!

こんにちは。杉本です。

もうすぐクリスマスですね!クリスマスプレゼントは何かな?

岡山ファイナンシャルプランナーズでは、『社長ときめきインタビュー!!』を始めました。

岡山で活躍している企業の社長さんにインタビューをさせていただき、弊社HPに掲載しております。みなさんもよかったらご覧になってみてくださいね!

さて、今回は家計を見直す上で知っておきたい『支出を減らす』パート3

として、教育費のお話をさせていただきます!

年明けには、いよいよ試験が始まりますね。教育資金の準備はできていますか?

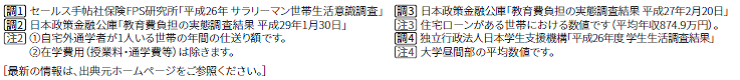

近年、高等学校を卒業後に進学を希望するご家庭が増えているといいますが、

上記の表のように、「大学は卒業してほしい。」と思っている親御さんが多いようです。

将来、希望する進路はお子様によって違います。

国立大学、私立大学または学部、自宅から通学する場合と自宅外から通学する場合とで学費が大きく変わります。

学資保険にご加入されている方は多いと思います。

よくお伺いする学資保険の設定金額は200万円が多いですね。

でも、それだけで本当に足りますか?

奨学金の受給者も50%を超えました。

ご相談者にもちらほらいらっしゃいますが、奨学金の返済は、30代や40代まで続く場合があります。

ご自身がご家庭をもってご家族の暮らしをささえながらも、ご自身の奨学金の返済をされている方も多いのではないのでしょうか?

上記の表のように、住宅ローン返済と教育資金が重なることは、現在では仕方のないことですが、

合計額は、世帯年収の30%以下には収めたいですね。

少しでも困らないように、早いうちから賢く教育資金準備をしましょう!

上記は、奨学金と教育ローンの違いの表です。どちらも借金ですが、一番の違いは、

奨学金は、将来お子様が返済する借入金です。

教育ローンは、親御さんが返済する借入金です。

借金をしなくてもいいのがもちろんいいですよね。

ですので、ご家庭を持ち、お子様をお望みの方は、なるべく早めに教育資金作りを始めて下さいね!

教育資金作りは、

1、少しでも早く

2、金利のいいものを活用して

3、毎月決まった金額を長期で

備えるようにしましょう!

詳しくは、岡山ファイナンシャルプランナーズで、お気軽にご相談ください。

初回、相談料無料

無料駐車場あります。お子様もご一緒にぜひご相談くださいね。

杉本でした。

株式会社 梶岡設備 代表取締役 梶 英正 様

~後々に自分が造ったものが残る。

そんな仕事ってすごくいいと思います!~

株式会社 梶岡設備

主なお仕事内容のご紹介

建設に付帯する、排水配管、給水配管、給湯配管、それに付属する器具(便器、化粧台、水栓類)の取付、換気工事、空調工事、消火栓設備工事、合併処理工事です。水彩工房では、水廻りリフォームの工事もされています。

昨年、創業50年を迎えられ、『50周年記念式典』を盛大に開催されました。

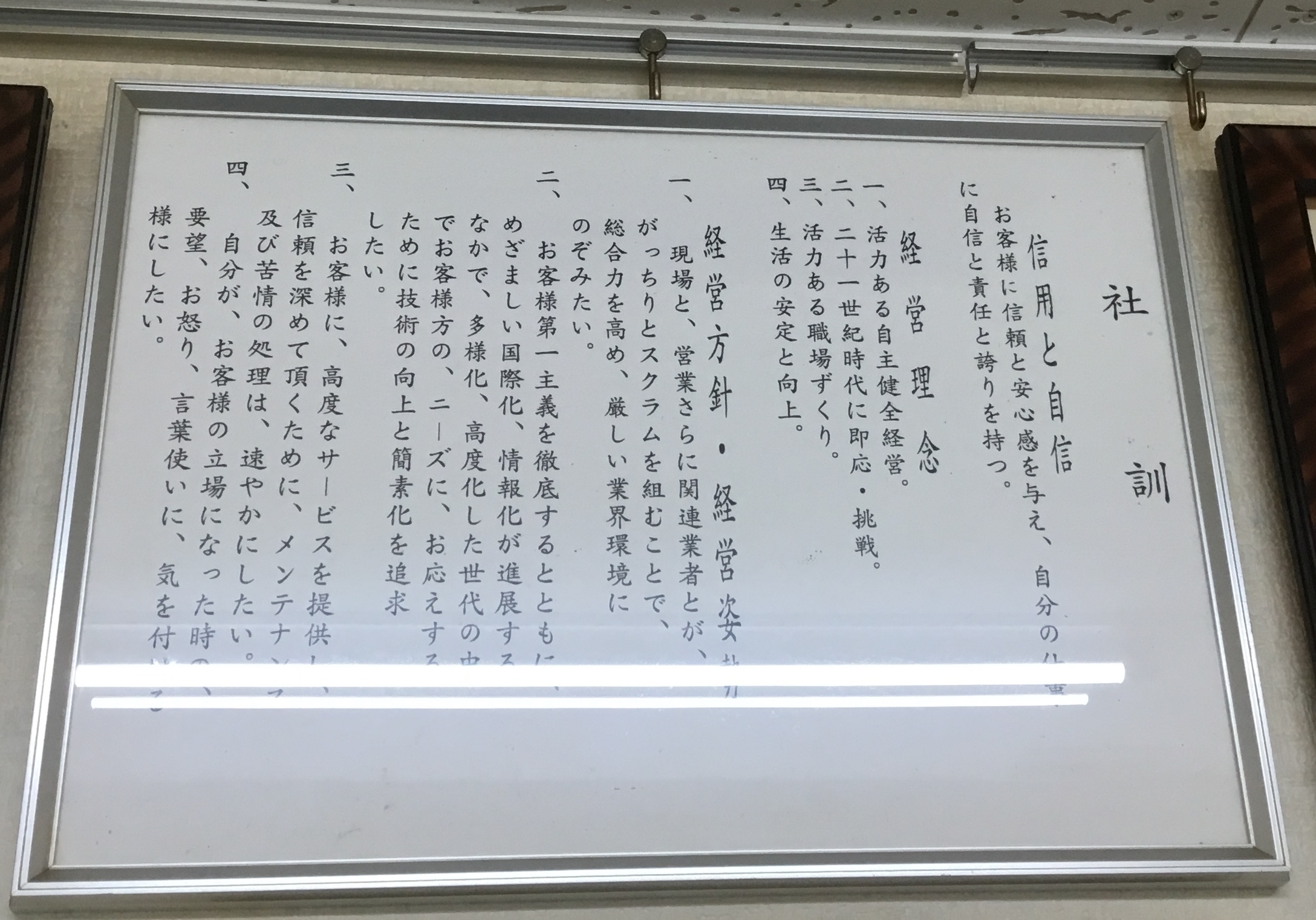

~経営理念を教えていただけますか?

経営理念(社訓)は、先代のものをそのまま引き継いでいます。30年ほど前に若手経営者の勉強会があり、その時に先代に作成して頂いたものです。私が会社を引き継いだときに見直しの検討をしましたが、今後の会社の方向性としても、見直す必要がありませんでしたので継続しております。

~どうしてこのお仕事を継がれたのですか?

高校の時から、バイトでこの仕事をしていたし、特に迷いはなく、自然にこの仕事につくことになりました。

実は、関西が大好きだったので大学に行く為に岡山を出た時は、岡山に帰ってくる気は全くなかったです。何故だか現在に至るです。

~現在、お仕事でご苦労されていることはありますか?

建設業全般に人材確保がとても大変です。それが一番の課題です。本当に人を確保したいです。今、外国人の技能実習制度が国会をにぎわせていますが、言葉の壁や雇用の継続といった外国人を雇用するにあたって、クリアする課題があるのも現状だと思います。

最近は、高校を出て、就職するよりは進学する学生の割合が増えてきています。専門学校等でも、我々建設業に関わる学科がなくなってきていると思います。ですので、余計に人材確保が難しくなってきていると思います。電気工事は、電気科という学科がまだありますが、設備科はありません。設備工事の方がはるかにやることが広いので、業界としてPRし人材のマッチングに取り組まなければならないと思います。

~一人前になるためには何年かかりますか?

戦力になるのに、最低3年はかかります。一人前になるにはそれ以上かかりますよ。資格試験を受けるのに専門分野での受験資格の経験年数で2年半はかかります。資格の種類もたくさんありますからね。給水責任技術者、排水主任技術者、菅工事施工管理技士の最低3つは必要と考えています。

~今のお仕事への想いはありますか?

この仕事はしんどい仕事だと思いますよ。でも、絶対消えない職種です。みなさんの市民生活の中で、生活環境を維持するために欠かせないことですからね。だから、やりがいのある仕事です。

弊社から独立した従業員もたくさんいます。

~このお仕事のおもしろさはどんなことですか?

すべてがオーダーメイドで、同じものが2つとないことです。それを造っていって後々評価されるところも魅力ですね。配管は隠れている部分が多いので、特に年数経過してから評価されることが多いです。目に見える仕事の成果もあるのでいい仕事だと思います。弊社は設計、現場の施工、現場の管理等を分業して作業するので、チームとしての達成感もあります。

道を通っていて、施工した現場を見かけると思い出が蘇ったりします。後々に造ったものが残る仕事なので、「どうしてみんなこの仕事をやらないのかな?」と思います。自分が造ったものが残る仕事ってすごくいいことだと思います。

~今後の目標はありますか?

人材の確保と会社の承継ですね。

建設業界でも高齢化が大分進んできていで、大工さんも60代後半70代の方でも現役でされています。ですが、後継者の育成ができていないので10年後には本当に少なくなると思います。残念ですが、昔ながらの刻みで組み立ててという一般の大工さんもどんどん減ってきています。

今の従業員にはいい想いをさせてあげたいですが、人がいないとやりたいこともできないのが現状です。人材確保が一番の問題ですね。いい人材を確保して育て上げて事業を承継していきたいと思っています。自分の代までは、何とかがんばっていきたいですがその後どうするか?か大きな課題です。

~趣味を教えていただけますか?

趣味は、ゴルフ。ゴルフ中は仕事のことを忘れるのでストレス発散になります。

後は、音楽鑑賞。70年代くらいから80年代までのロックを好んで聴きます。

それと、阪神タイガーズの応援です。中学時代から好きになり、未だに応援しています。

梶社長、この度はインタビューにご協力いただきありがとうございました。

貴社の今後益々のご発展を祈念しております。

配偶者の働き方・・・○○万円の壁って??

こんにちは。奥田です。

最近寒くなりましたね。

コタツが恋しい季節になりました。

今回は年末調整の時ということで扶養について取り上げてみたいと思います。

まず、一言で扶養といっても「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」とがあります。

税制上の扶養とは所得税や住民税の控除、配偶者控除・配偶者特別控除に関するもの。

社会保険上の扶養は健康保険や年金に関するものです。

二つの制度が絡んでくるのでよくわからないと言われる方も多いので

「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」とに分けて考えると整理しやすくなると思います。

それをふまえ、パートで働く方にとってとっても気になる○○万円の壁を見ていきたいと思います。

まず、パートの年収で扶養を決める基準は、以下の通り6種類あります。

100万円

103万円

106万円

130万円

150万円(旧・105万円)

201万6,000円(旧・141万円)

どの壁がどういう意味なのか、順に解説していきます。

100万円の壁(税制上)

100万円を超えると住民税が発生します。自治体によっては異なることがありますのでご注意ください。(ちなみに岡山市は100万円です。)

※非課税限度額(35万円)+給与所得控除(65万円)

103万円の壁(税制上)

103万円を超えると所得税が発生します。つまり、所得税・住民税の支払いが発生します。

※基礎控除(38万円)+給与所得控除(65万円)

※交通費(非課税分のみ)は含みません。いわゆる課税所得が対象です。

106万円の壁(社会保険上)

106万円以上で以下の要件すべてに該当する方は自身の勤務先で社会保険の加入の義務が発生します。

①週20時間以上勤務

②月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)

③勤務期間一年以上見込み

④学生でないこと

⑤常時従業員501人以上の企業に勤務もしくは常時501人以下で労使の合意がなされている企業に勤務

130万円の壁(社会保険上)

130万円以上で社会保険の扶養から外れ、社会保険料の支払いが発生します。

※社会保険制度における給与とは通勤手当を含む各種手当が含まれます。ですからこの場合、交通費(課税・非課税とも)を含むことになります。

150万円の壁(税制上)

150万円を超えると配偶者特別控除(満額38万円)が縮小していくため、配偶者の所得税が増加していきます。

201.6万円の壁(税制上)

201.6万円以上になると配偶者特別控除は受けられなくなります。

※配偶者控除・配偶者特別控除の控除額は納税者の年収により3区分に分かれ、1220万円超(合計所得1000万円超)では配偶者控除・配偶者特別控除はありません。

その他にも会社によっては配偶者手当の規定がある所もあるので、その辺りも確認する必要があります。また、社会保険料を負担することにより、老後の老齢厚生年金が増えたり、出産手当金が出るようになります。働き方を考えるにあたってそうした○○万円の壁とともに自身や家族のライフプランをあわせて考えることをおすすめします。

もしよくわからないという方は、そういった相談も弊社でしておりますので、お気軽にご相談ください。

「積立投資のすすめ その11 大学講座」

早いもので今年もあとひと月となりました。

月日が経つのが最近早く感じてしまう、濱尾です。

さて、先月、岡山市内の某私立大学で授業をさせていただきました。

FP講座の中の、金融資産運用設計のパートを2コマ担当させていただきました。

40名程の学生さんを前にお話しさせていただきました。

まず、これからの人生で自分が幾らくらいの資金が必要になるかを

計算して貰いました。

約2億5000万円位になって、みんなびっくりしていました。

これから働いて稼ぐ収入や将来の年金を貰うと仮定しても

かなりの金額が不足するので、それをどうするのか?

貯蓄が必要になることが分かり、

その貯蓄をどう増やしていくのか?

銀行等の定期性の預金では現在の金利を考えると今は増えないので、

資産運用が必要になる時代であることを理解して貰いました。

ただ運用にはリスクを伴うので、

それを軽減するためには、

長期・継続・分散投資が必要であるということ。

さらに、その方法について話しました。

また、国内だけではなく、海外も踏まえた

グローバルな視点で運用を考える必要があることを

話しました。

学生さんの中には月に30,000円貯蓄しているという

しっかり者もいて感心しました。

運用ということを今まで考えたことがない学生が大半で

ちょっとあっけに取られていました。

でも、授業をきっかけに運用に関心が出た

親と運用について話してみたいといった感想も聞け、

少しは社会貢献が出来たかな?と思いました。

これからも、機会があれば、若い世代にも

資産形成に関するお話をしていきたいと思います。

by:濱尾

遺言書の書き方

お世話になります。

今年も残りあと僅かになりましたね。

どの家庭でも、いつかは直面する相続の問題。財産の多少にかかわらず、相続対策は早めに取り組んでおくことがおすすめですが、そのうえで特に大きなポイントとなるのが「遺言書」の作成です。

遺言書に書かれた相続分配は、法律で決められている相続分配よりも優先されるため、作成しておくと相続人同士がもめることなく、スムーズに相続手続きを進めることができます

では、どうやって遺言書を作成したらいいのか、そのポイントをお伝えできればと思います。

- 作成方法

遺言書には基本的に、自筆で書く「自筆証書遺言」、公証役場で作成する「公正証書遺言」、遺言内容を誰にも知られずに作成できる「秘密証書遺言」の3種類がありますが、最も一般的なのは紙とペンと印鑑があれば誰でも作成できる「自筆証書遺言」です。

ただし、遺言書はルールにのっとって正しく作成しないと無効になる場合もあるため、以下のポイントを守りましょう。

・すべて自筆で書きましょう。代筆やパソコンなどで作成したものは無効になります(一部例外あり)。

・作成した年月日を明記し、署名・押印します。日付も自筆で記入しましょう。

・不動産については登記簿謄本通りに正確に記載し、預貯金については金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号まで記載するなど、財産に関する記載は具体的に書きましょう。

・紙が複数枚になるときは、ホチキス止めして、つづり目に契印を押しましょう。

・相続時の手続きを行う責任者(遺言執行者)を遺言書で明記しておくと、相続がよりスムーズに進みやすいです。

・封筒に入れて封印し、貸金庫などの安全な場所で保管しましょう。

書き方がよくわからない場合や、相続分配の仕方がわからない場合は、弁護士や司法書士などのプロに相談して作成すると安心でしょう

遺言書がない場合、法律で定められた相続分配にもとづいて相続手続きを行うのですが、その場合、相続人全員で財産の分割協議を行い、意見が全員一致しなければ分割が完了しません。相続人が多いほど意見が一致しづらくなり、長期にわたってもめ続ける事態にもなりかねないのです。

なにより遺言書には、「この人にこれを遺したい」という被相続人の意思が反映されるという大きなメリットがあります。ご自身にとって大切な人になにを遺したいか、想いをめぐらせながら、遺言書を作成してみてはいかがでしょうか。

中西

ねんきん定期便には載らない年金がある?!その③

こんにちは、ヤスハラです。

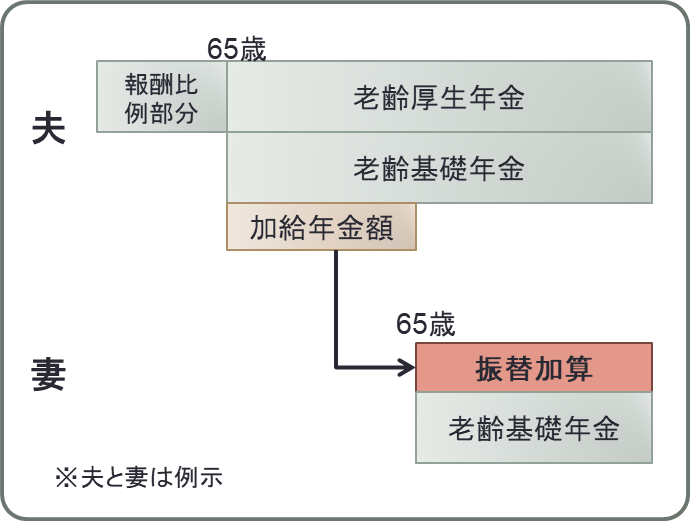

「ねんきん定期便には載らない年金がある?!」今回は最後の第3弾。「振替加算」です。

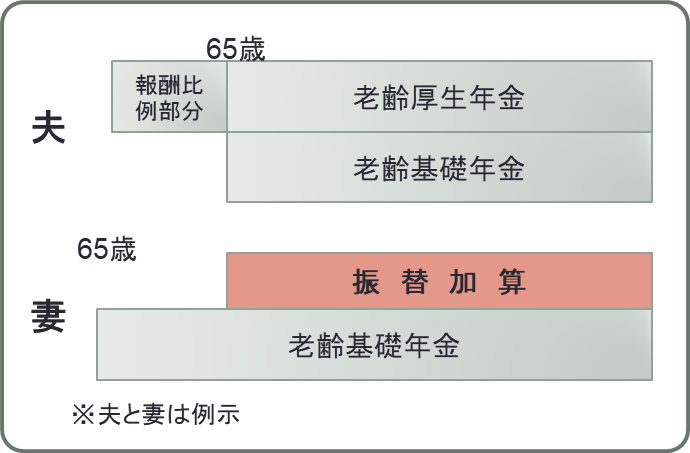

前回の「加給年金」は、配偶者が65歳になれば打ち切られる期間限定モノとお話ししました。

しかしその後、ある一定の配偶者は、自身の老齢基礎年金に上乗せされる給付があります。

下の図をご覧ください。こんな感じに厚生年金から基礎年金に振り替えられるように支給されるので

「振替加算」といいます。

これは期間限定モノではなく、配偶者は生きている限り(!)この年金をもらい続けることができます。

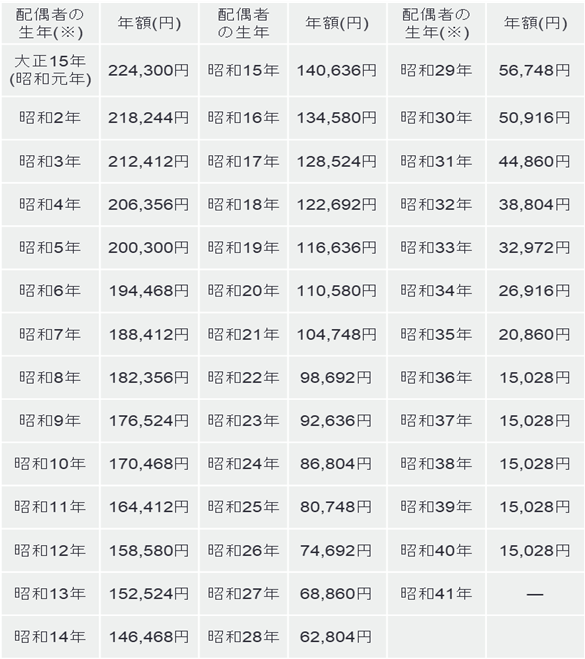

加給年金をもらっていた方のうち、その配偶者が、

①大正15年4月2日~昭和41年4月1日生まれ

であり、かつ、

②自身の老齢厚生年金を受けている場合は加入期間が20年未満

の場合に振替加算を受けることができます。

金額は表のとおりです。いちばん多い方で加給年金額と同じ224,300円。

年齢が若くなるごとに減額され、昭和41年4月2日以降生まれの方は対象外となります。

※生年は、その年の4月2日以降翌年4月1日まで生まれを指します。

みなさん、第3号被保険者の制度ってごぞんじですか?

「配偶者が厚生年金に加入している間、収入がないか少ない人は、

自身の保険料を払うことなく国民年金に加入できるルール」のことですが、

この制度がまだなかった時代、専業主婦は任意加入、つまり、入りたい人はどうぞ!

という仕組みでした。

任意で加入していた人もたくさんいましたが、当然、入らなかった人もいる。

入らなかった期間が長い方は、自身の老齢基礎年金が少なく、

これを保護することを目的としているのがこの振替加算です。

任意で入った人も入らなかった人も一律に支給されます。

なので、第3号被保険者ルールができてから20歳になった方(昭和41年4月2日以降生まれ)は、

この加算は受けられないというわけなのです。

通常は、妻が65歳になって、自身の国民年金の請求手続きをすれば自動的にもらうことができますが、

注意が必要なのが、別に届出が必要なケース。

例えば、年上の妻が先に老齢年金を受給していて、あとから夫が65歳になって

老齢年金の受給を開始するような場合(下図)。

妻が夫より年上なため、加給年金はもらえないケースですね

(前回ブログ『ねんきん定期便には載らない年金がある?!その②』をご覧ください)。

加給年金はもらえませんが、この振替加算はしっかりもらえますので、

夫が65歳になったら届出をお忘れなく!!

昨年(2017年)9月に、公務員などの配偶者の振替加算が支給漏れだったというニュースがありました。

それこそがまさにこの振替加算!

約600億円、対象者10万人分が支給漏れだったとのこと。

皆さん、そんな制度があるのを知らないので、支給漏れでも気が付くはずもありませんよね。

年金制度が複雑・難解であることを示す象徴的なニュースでした。

どうでしたか?

『ねんきん定期便には載らない年金がある?!』と題して、計3回シリーズでお届けしましたが、

ねんきん定期便に載っていない年金がこんなにあるの??

と驚かれた方もいらっしゃるのではないですか?

ねんきん定期便には重要な情報が載っていますが、よく理解できていない方が多く、

勘違いしていたり、損をされる方も多いです。

年金制度が難解であることも原因です。ご自身や配偶者の方のねんきん定期便を

しっかりチェックしてみて、それでもわからないことがあれば、お気軽にご相談ください。

随時、年金相談を受け付けております。

住宅ローン返済中・住宅購入前の方向け賢い住宅・家計セミナー

本日は漫談講師として有名な

中西康修が

住宅ローン返済中・住宅購入前の方向け

賢い住宅・家計セミナーを開催致しました。

1時間という本当に短い時間に

ぎゅーっと沢山の情報の中から必要な情報をピックアップしてお伝え致しました。

笑いあり、「へーっ」ありの、とても濃縮された情報ばかりでした。

「すごくわかりやすかった。」

「今後必要になってくるお金の話をわかりやすくしてくださいました!」

「まだ先だと思っていた住宅ローンの話を、住宅を持つ前に聞けて良かったです。」

「住宅ローン繰り上げ返済について金利と時間を味方につける。また勉強させてください」

「見直すきっかけができた」

「子供の保険も含めて家計簿、保険の見直しをしていきたい。」

等々貴重なご意見をいただきました。

少しでも家計のためになる

きっかけの時間になって頂けたようで幸いです。

ご参加ありがとうございました。

1年の計は元旦にあり!

新春

「他では聞けない!『聞いただけ!』で得する

家計節約・住宅ローンセミナー 開催決定!

2019年1月20日(日)

10:30~11:30 です。

これから住宅をお考えの方、住宅ローン返済中の方、

他では聞けない情報を収集においでくださいませ。

家計の助けになれば幸いです。

第17回 異業種交流会 AVENIRの会 開催しました。

2018.11.14

AVENIRの会 開催しました。

今回は

一般社団法人デジタル遺品整理協会

代表理事 松原 雄樹 様より

「日本のデジタル遺品が危ない!

本当に怖いデジタル機器の取り扱い」

についてお話頂きました。

普段何気に使っているスマートフォンのアプリやアカウント、ネット銀行などの情報、定額制サービスなども正しく整理しておかなければ万一の場合、絶対に自分以外の人に見られたくないデータや家族に誤解を与えてしまいかねないものも流出する可能性がある事がよくわかりました。

パソコンもパスワードを掛けているから大丈夫と思うのは安易です。

自分のデジタルデータを正しく整理するために、今やっておくべき事を教えて頂きました。

もっともっと教えて頂きたかったのですが

時間の関係もあり、交流会へと。

乾杯の音頭をとってくださったのは

岡山市中区のカットとヘッドスパのエキスパート

ケイ美容室の谷野桂子様です。

色々な業種の方と色々なお話ができる異業種交流会。

視点が変われば仕事のヒント発見も。

お忙しい中ご参加頂きありがとうございました。

« Older Entries Newer Entries »