Author Archive

iDeCoについて、ある団体様のご依頼でお話させて頂きました。

個人型確定拠出年金(iDeCo:イデコ)について

弊社濱尾がお話させて頂きました。

掛金が全額「所得控除される」とは どういう事か。

運用中の「利益に税金が掛らない」とは どういう事か。

積み立てて、運用したお金を受け取る時に受けられる

「退職所得控除」、「公的年金等控除」とは どういう事か。

制度を専門用語ではなく

誰でも分かる言葉で解説してみました。

気になるコストの話、

よくわからない運用商品の話、

いざ始めようとした時の話。

みなさん熱心に受講されておられました。

源泉徴収票の見方や

保険料控除申告書への記入の方法のこと

さらに、運用商品の選択の仕方なども盛り込み

運用の考え方もシミュレーションを交えながら

より具体的なセミナーとなりました。

セミナー後の質疑応答も

たくさんの質問をいただきました。

節税対策をお考えの方、

解約のこと、

途中で払えなくなった時のこと

掛金を捻出するにあたっての

家計の貯蓄状態のこと

色んな不安を

お気軽に手を挙げて

聞いて頂けましたので

本当に多数の方とイデコに関する

いろんな「?」を

共有できて良かったです。

弊社では無料で月に1回

イデコ勉強会を開催しております。↓↓↓

また、運用の考え方も学ぶ

資産形成基礎講座も開催しています。

直近では2月13日(水)から5カ月連続の講座がスタートします。

少人数制ですので

お気軽にご参加くださいませ!

講座の案内は下記をご覧ください!↓↓↓

資産形成セミナー~貯蓄から投資へ~2019年1/27(日)お話しさせて頂きました。

昨年スタートしたつみたてNISAや、idecoといった運用に関しての関心が高まってきていると感じます。ただ資産形成に興味はあるものの、何からどうしたらいいかよく分からない。営業の人に言われるままに投資してみたがうまくいっていない。

ネットで調べても、結局のところ商品選定で踏み切れない。

などなど、「誰か教えて~」にお答えするセミナーが岡山で開催されました。

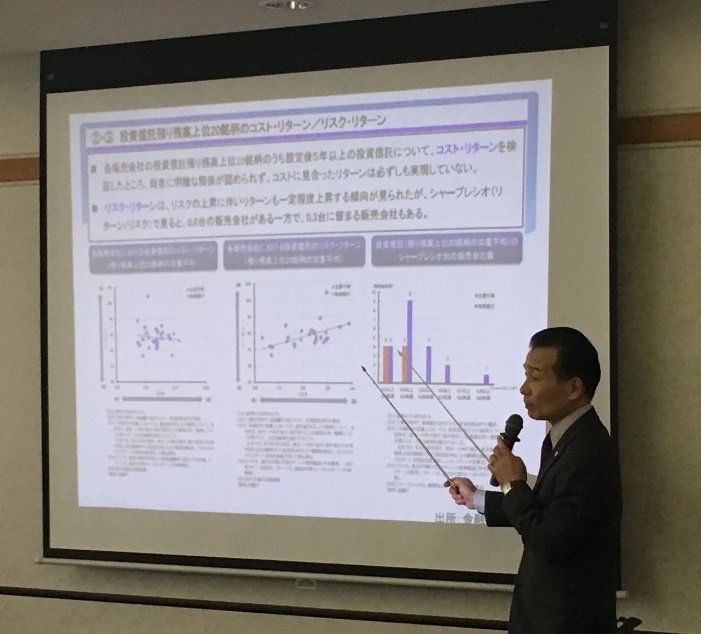

「マイナス金利時代に考える資産形成の方法」を

CFP濱尾がお話ししました。

まず、金融庁が昨年公表した、金融事業社のKPIを踏まえた我々が選ぶべき会社の事。現在の日本と海外の家計金融資産の現状と、資産運用を取り巻く背景についての話をしました。次にそう言ったことを踏まえてリスク性商品を使った資産形成のポイントを話しました。その後、運用会社の方の話もあり盛りだくさんの内容でした。

参加者の方からの声として、

これからの時代には定期預金だけでなく、運用も必要だと納得した。

リスク抑制の方法があると説明を聞き、

初心者の方からも分かりやすかった、投資信託を検討してみようと思う等

好評をいただけました。

65歳を超えた夫の扶養には入れない??

こんにちは、奥田です。

新年がスタートしてはや1ヶ月。早いものですね。

順調な1年のスタートになっていますか?

巷ではインフルエンザが猛威を振るっていますが、十分気をつけてください。

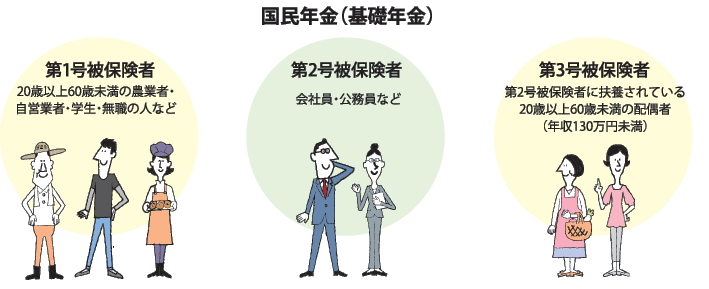

今日は国民年金の被保険者についてのお話しです。

20歳になると、皆さん国民年金の被保険者になりますが、国民年金の被保険者の種類は3種類あり、どれかに加入することとなります。

会社員等厚生年金の被保険者になると同時に国民年金の第2号被保険者になります。この場合、その会社員の被扶養配偶者は20歳から60歳までの間、国民年金の第3号被保険者になることができます。

そして第3号被保険者になると国民年金の保険料の負担はなく、保険料を納付した期間とされ、老齢基礎年金の額に反映します。

そのため、社会保険の扶養の範囲内で働き方を考えられる方も多いですよね。

そしてできればこのままずっと第3号被保険者のままでいたいと考えている人も多いようです。

出典元:日本年金機構

仮に夫が会社員で妻が専業主婦の場合、現在会社員である夫が60歳を超えてもずっと会社に勤務し続けているのであれば、妻はそのまま第3号被保険者でいれば国民年金を掛けなくてもいいと考える人も少なくありません。

ただ、配偶者である夫が少し年の離れた年上の場合、注意が必要です。

というのも厚生年金は70歳まで加入できるのですが、老齢年金の受給権が発生する場合、65歳以降国民年金の第2号被保険者になることができません。

つまり老齢年金をもらえる夫が65歳以降働いても厚生年金は掛け続けますが、国民年金の被保険者ではなくなります。

すると、妻は国民年金の第2号被保険者に扶養されているものでなくなるため、第3号被保険者になることはできず、そのまま専業主婦を続けたとしても第1号被保険者に切り替わり、月々の保険料負担の義務が生じてきます。(なお健康保険に関してはそのまま扶養に入れ、保険料負担もありません。)

手続き等に関してはコチラ↓

日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20150119.html

例えば夫62歳、妻52歳のようなケースだと夫が65歳になったとき、妻は55歳なので55歳から60歳までの間、国民年金保険料を払うということになります。

ちなみに国民年金の保険料は月16,340円(平成30年度)

月16,410円(平成31年度)です。

最近は65歳以降も働いている方も増えており、今後ますますこのようなケースは増えてくると考えられます。もし年の少し離れた夫婦の場合、このようなことも知っておくと老後のライフプランや働き方等も変わってくるかもしれませんね。

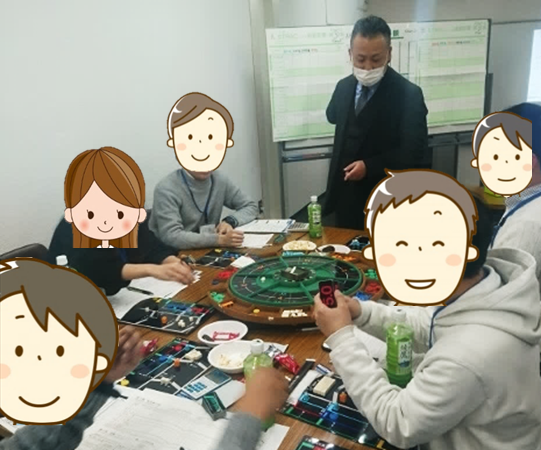

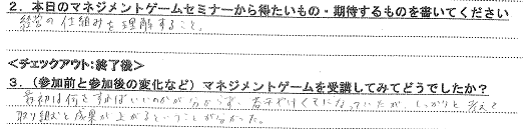

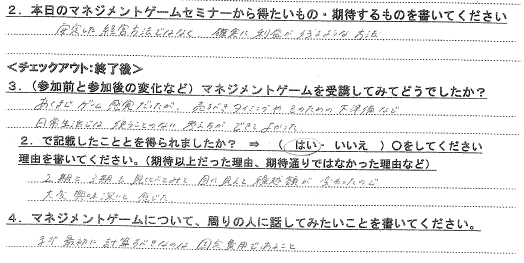

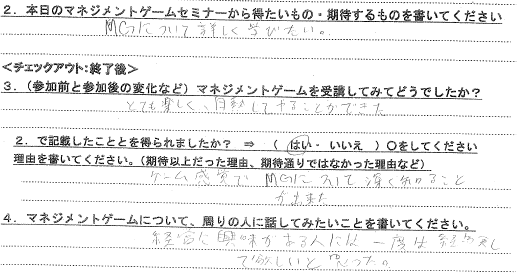

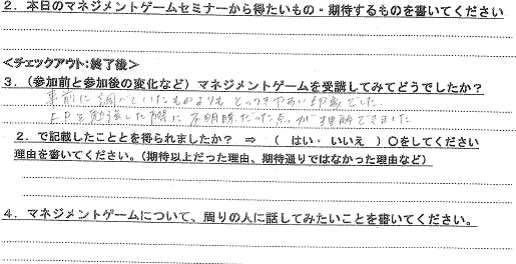

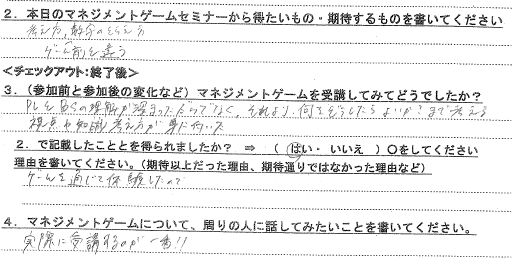

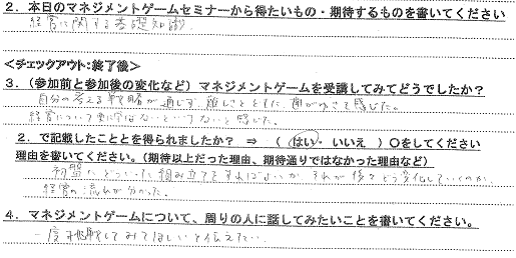

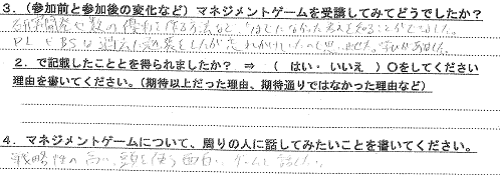

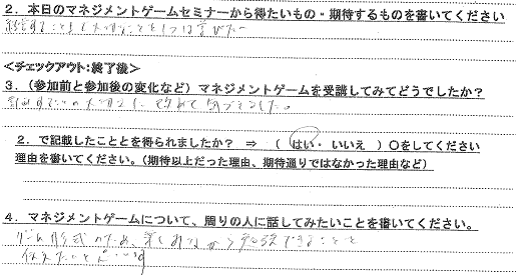

今回は、企業様のご依頼で「学生向けインターン1dayマネジメントゲーム」でした。

今回は、

企業様からご依頼頂きまして

学生さん向けインターンの

MG研修を行いました。

MG研修は、ソニー㈱が開発し、

マネジメント・カレッジ㈱の登録商標である

マネジメントゲームです。

P/L B/Sが簡単に学べ、

経営上の弱点や議題を

明確につかむようになります。

経営者視点、販管費、利益の生み方、

全て経営や社会に役立つものを

ゲームをしながら学びます。

参加された学生さんからは

「経営は苦手で

分からない所が多い分野だったけれど

楽しく勉強できた」

「様々な方向から考えることができた」

「実際に経営者を体験して、

他社といかに違う事を

創造できるかが

大切であると感じました」

「経営者になるという事は、

しっかりと自覚や責任を持って

従業員に接することが

重要であると思いました」

「バランス良く経営しないと

ダメな事が良く分かった」

「楽しくPLの解き方が分かった」

「分かりやすかった」

「楽しかった」

などなど、

経営の難しさと面白さ、

また日常業務に活かせる

考え方を学んで頂けたようです。

とくに企業は

いかに市場のシェアをとるか、

いかに差別化を図っていくか

が、大事だとよく言われますが、

戦略を持っての経営が

どれだけ重要かという事を

肌で感じていただけたと思います。

参加者の皆様の経営・運営に役立てれば幸いです。

企業様も学生さんも楽しく

濃密な時間となられたようで嬉しいです。

ご参加の方々のご活躍を心より祈念しております。

経営者の考え方が分かる!マネジメントゲームMG 1dayインターン

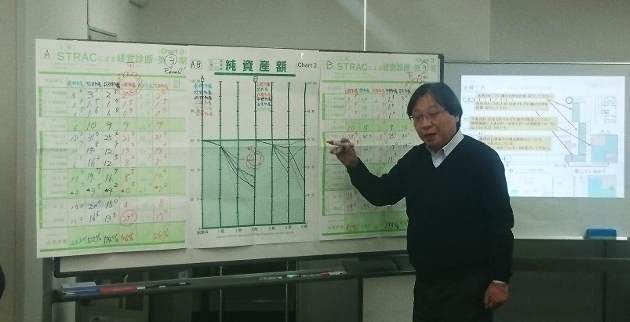

企業様のご要望で1day MG研修を開催致しました。

企業さんも未来の社会人も大満足頂けました!

MG研修とは

法人様、団体様から教育研修でご依頼頂いております!

ご感想を多数頂きましたので、抜粋してご紹介いたします。

「積立投資のすすめ その12 投資信託の動向」

本年最初のブログです。

年末から子供達が帰省して久しぶりの家族団欒を過ごした濱尾です。

投資信託の動向という記事が新聞に掲載されていました。

投資信託協会が発表した投資信託概況によると、

2018年12月は、投資信託業界全体(82社)で、

契約型の公募投資信託の設定(販売)額は6兆1,255億円、

解約額が5兆4,922億円、償還額が555億円で、

差引き5,778億円の資金純増。

しかし、運用によるマイナス(7兆7,341億円)の影響が大きく、

純資産総額は前月末に比べ7兆3,606億円減少し、

月末には105兆1,592億円。

2018年12月に運用がプラスになったのは81社中2社

ベアリングス・ジャパンとSBIボンド・インベストメント・マネジメント

の2社のみだったようです。

株式市況の影響が大きかったようですね。

以下、投資信託の投資資料館というサイトからです。

ご参考になさってください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

運用会社別資金増減状況

運用会社別に見ると、資金増加額(設定額から解約額と償還額を足した額を差し引いた額=D)が最も大きかったのは野村アセットマネジメントで、増加額は約3,324億円でした。資金増加額が大きかった上位5社は次の通りです。なお、資金増加となったのはSBI地方創生アセットマネジメントを除く81社中42社でした。

| 設定額 | 解約額 | 償還額 | 資金増減額 | |

| 野 村 | 2,093,929 | 1,761,453 | 0 | 332,476 |

| 大 和 | 789,887 | 632,275 | 3,249 | 154,363 |

| 日 興 | 1,147,456 | 1,053,017 | 231 | 94,208 |

| 三菱UFJ国際 | 621,762 | 572,926 | 17,766 | 31,069 |

| 三井住友トラスト | 81,354 | 54,039 | 408 | 26,907 |

(単位:百万円)

一方、資金減少額が最も大きかった5社は次の通りです。資金減少額が最も大きかったのはアセットマネジメントOneで、減少額は約360億円でした。

| 運用会社名 | 設定額 | 解約額 | 償還額 | 資金減少額 |

| AM-One | 691,886 | 727,715 | 231 | ▲ 36,060 |

| 三井住友 | 58,078 | 76,604 | 7,540 | ▲ 26,066 |

| 大和住銀 | 23,839 | 40,064 | 1,437 | ▲ 17,663 |

| パインブリッジ | 573 | 2,390 | 12,740 | ▲ 14,557 |

| フィデリティ | 28,887 | 42,915 | 0 | ▲ 14,028 |

(単位:百万円)

運用による資産増減状況

次に、最も注目される運用による資産の増減(F)を見ると、2018年12月に運用がプラスになったのは12月に運用を開始したSBI地方創生アセットマネジメントを除く81社中ベアリングス・ジャパンとSBIボンド・インベストメント・マネジメントの2社のみでした。

| 運用会社名 | 運用による資産増加額(単位:百万円) |

| ベアリングス | 118 |

| SBIボンド | 11 |

(単位:百万円)

一方、運用によるマイナスが最も大きかった5社は次の通りです。運用によるマイナス額が最も大きかったのは野村アセットマネジメントで、マイナス額は約2.2兆円でした。

| 運用会社名 | 運用による資産減少額(単位:百万円) |

| 野 村 | ▲ 2,206,144 |

| 大 和 | ▲ 1,203,449 |

| 日 興 | ▲ 1,115,299 |

| 三菱UFJ国際 | ▲ 603,273 |

| AM-One | ▲ 513,480 |

純資産総額の増減状況

次に純資産総額の前月比での増減を見ると、前月比で純資産総額が増加した運用会社はSBI地方創世アセットマネジメントを除く81社中次の3社のみでした。

| 運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 増加率(前月比) |

| MFS | 545 | +28.5% |

| JP投信 | 231,055 | +1.8% |

| GCI | 17,896 | +0.5% |

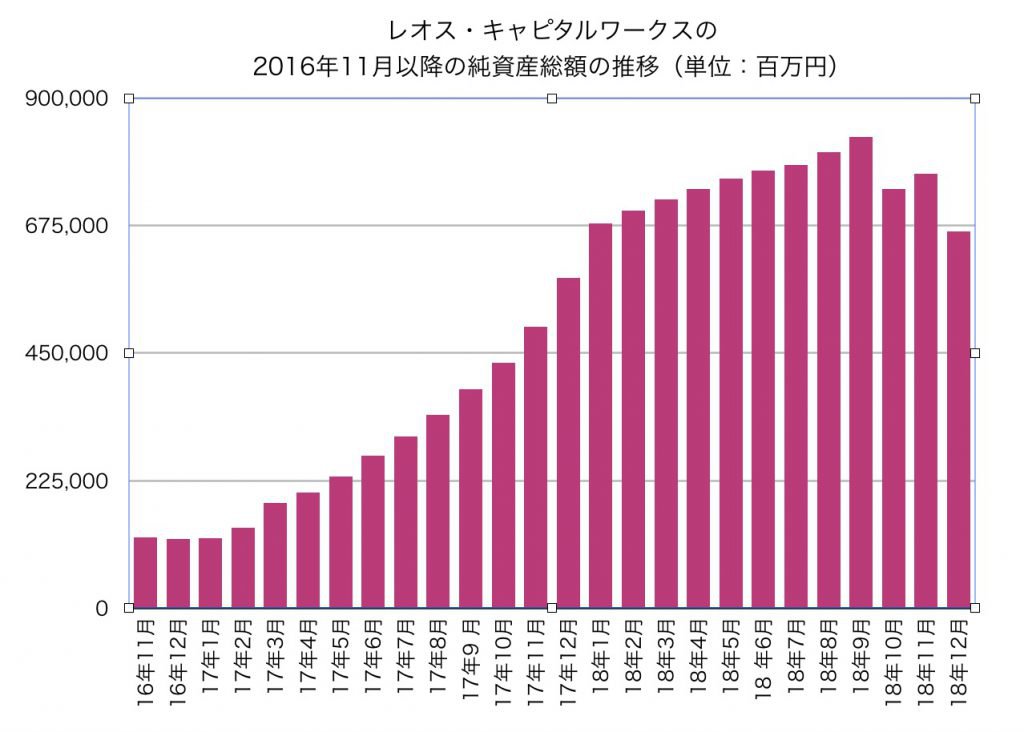

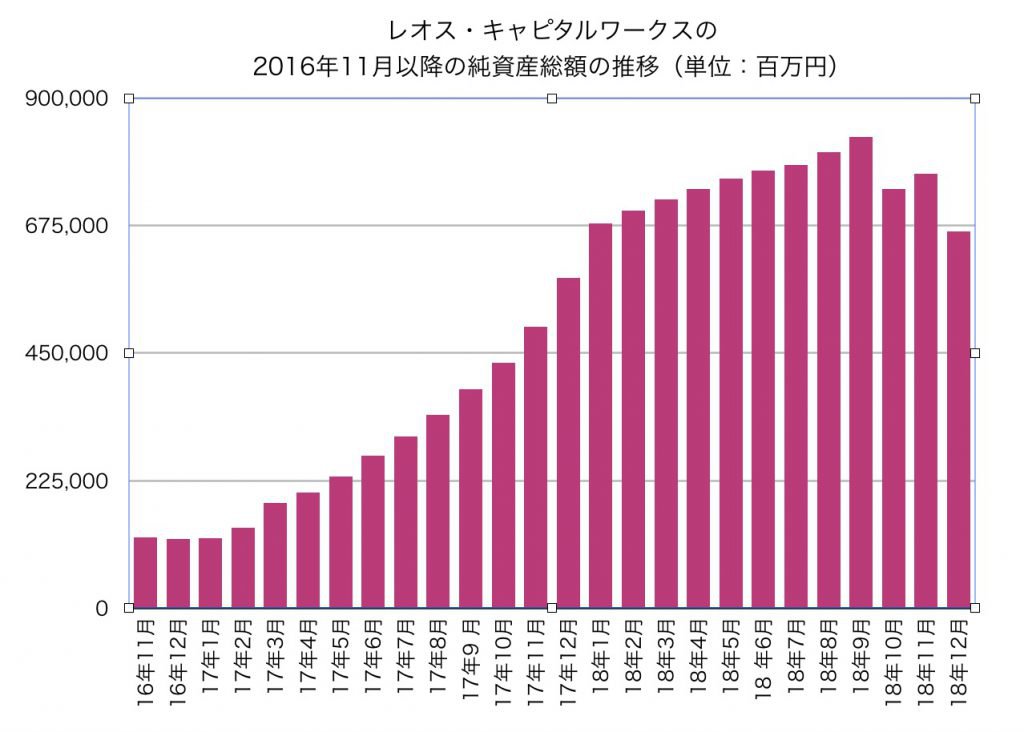

なお、2017年以降好調を続けてきたレオス・キャピタルワークスの純資産総額は2018年12月に前月比で約13.3%(金額で1,023億円)減少し、6,645億円になりました。全体の順位では18位を維持しました。

一方で、純資産総額の前月比での減少率が最も大きかったのは、次の5社でした。最も減少率が大きかったのはロボアドバイザーのTHEOを提供しているお金のデザインで、純資産総額は前月比30.5%減少して8.85億円となりました。

| 運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 減少率(前月比) |

| お金のデザイン | 885 | -30.5% |

| マニュライフ | 81,354 | -18.3% |

| ベイビュー | 6,578 | -17.9% |

| SBIアセット | 190,919 | -15.7% |

| ポートフォリア | 30,091 | -14.5% |

・前月比で純資産総額が増加したのは3社(MFS、JP投信、GCIアセット)

・前月比で純資産総額の減少率が最も大きかったのは、ロボアドバイザーTHEOを提供するお金のデザイン(前月比30.5%減少し8.85億円に)

最も注目される運用による資産の増減(F)を見ると、

運用によるマイナスが最も大きかった5社は次の通りです。運用によるマイナス額が最も大きかったのは野村アセットマネジメントで、マイナス額は約2.2兆円でした。

| 運用会社名 | 運用による資産減少額(単位:百万円) |

| 野 村 | ▲ 2,206,144 |

| 大 和 | ▲ 1,203,449 |

| 日 興 | ▲ 1,115,299 |

| 三菱UFJ国際 | ▲ 603,273 |

| AM-One | ▲ 513,480 |

純資産総額の増減状況

次に純資産総額の前月比での増減を見ると、前月比で純資産総額が増加した運用会社はSBI地方創世アセットマネジメントを除く81社中次の3社のみでした。

| 運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 増加率(前月比) |

| MFS | 545 | +28.5% |

| JP投信 | 231,055 | +1.8% |

| GCI | 17,896 | +0.5% |

なお、2017年以降好調を続けてきたレオス・キャピタルワークスの純資産総額は2018年12月に前月比で約13.3%(金額で1,023億円)減少し、6,645億円になりました。全体の順位では18位を維持しました。

一方で、純資産総額の前月比での減少率が最も大きかったのは、次の5社でした。最も減少率が大きかったのはロボアドバイザーのTHEOを提供しているお金のデザインで、純資産総額は前月比30.5%減少して8.85億円となりました。

| 運用会社名 | 純資産総額(単位:百万円) | 減少率(前月比) |

| お金のデザイン | 885 | -30.5% |

| マニュライフ | 81,354 | -18.3% |

| ベイビュー | 6,578 | -17.9% |

| SBIアセット | 190,919 | -15.7% |

| ポートフォリア | 30,091 | -14.5% |

住宅ローン ボーナス返済を賢く

お世話になります。

中西です。改めまして本年も宜しくお願いします。

今回は住宅ローンアドバイザーとしてのコラムになります。

【使える人はボーナス返済の有効活用を】

住宅ローンの返済は、毎月返済のみ・ボーナス併用返済の2種類があります。

近年は『毎月返済のみ』で組む人が多いようですし、私もそのようなアドバイスをする事が多いですね。

しかし、ボーナス返済のメリットも大きいので、利用可能な人は使うべきだともおもいますので、以下その理由を書きたいと思います。

まず、絶対×なボーナス返済は『借入金額を増やす為のボーナス返済』です。

例えば毎月8万円の返済額で借入を仮に1.35%(全期間固定)、返済期間30年の元利均等返済で組むと約2360万円の借入になります。

ここでボーナス返済を1回あたり10万円で組むと約500万弱の借入金額が増えるので、約2850万円まで借りる事ができます。

ボーナス返済が希望の物件を買うための『背伸び』だったとすると将来の家計に悪影響を及ぼす可能性が高くなります。

一方で、上記ではなく『返済期間を短くする為のボーナス返済』であれば前向きに検討も宜しいのではないのでしょうか。

どういう事かと言うと、毎月返済のみでゆとりを持って返せる金額だけ借りて、そこに敢えてボーナス返済を加えて返済期間を短くする方法です。

これはボーナスを貯めて途中で返す繰り上げ返済に近い考え方ですが、通常の毎月8万返済と月8万返済・ボーナス10万ボーナス返済であれば後者はトータルの利息の負担を少なく抑え、上記の様に支払期間も6年程度短縮するする事が出来ます。

| 借入金額 | 借入金利 | 返済期間 | 毎月返済金額 | 総返済金額 |

| 毎月返済のみ

2360円 |

1.35% | 30年 | 毎月返済額

79760円 |

約2871万円 |

| 毎月返済分1960万

ボーナス400万(計2360万) |

1.35% | 24年 | 毎月79760円

ボーナス 9.7万円 |

約2765万円 |

もちろん、ボーナス返済については定期的かつ安定的にボーナスが出ている方は良いですが、そうでない方は慎重に検討をしなければならないと思います。

個別にご相談承りますのでお気軽にどうぞ☆

2019年仕事始めは最上稲荷参拝から

2019年

岡山ファイナンシャルプランナーズのテーマは

「実践」!です!

~経営理念~

O:お客様と共に歩み

F:不安を安心に換える感動の

P:プランニングを提供致します

~行動指針~

O:おかげ様の精神

F:未来(future)の為に お客様・会社を取り巻く人々

P:パートナーシップ

H:ハイクオリティなサービスと知識

D:Doing

~理想とする姿~

「地域貢献度№1 FP会社」

最上稲荷本殿でご祈祷をして戴く前に

待合室でお茶菓子を頂きました。

ご祈祷して戴いたあとは

おとそ会場へ♪

おとそで酔ったのか?!

はしゃぐはしゃぐ♪

どんな時も遊び心は大切です↓↓↓

大銀杏の樹の前で♪

暖かな陽射しにパワーがみなぎります!

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

遺族年金①独立・開業する前に知っておきたい25年ルール

こんにちは、ヤスハラです。

最近、会社を辞めて独立開業したいがどのような準備が必要か、

のようなご相談が増えています。

日本政策金融公庫総合研究所2017年度新規開業実態調査によると、

会社から独立して起業する年代で一番多いのは30代で34.2%、

次いで多いのがわずか0.1%差で40代となっています。

起業の平均年齢も42.6歳という結果になっています。

つまり30代40代の働き盛りで会社を辞めて独立・開業するというのは

特に珍しいことではなくなっているのです。

実際ご主人が独立したというご家庭や、

これから独立を考えているというご家庭もあるかと思います。

今回は、例えばご家庭を持っている働き盛りの方が会社を辞めて自営業者となる場合に、

ぜひ確認しておきたい遺族年金についてお話したいと思います。

遺族年金の受給要件

遺族年金とは、公的年金の加入者や受給者が亡くなった際に、

残された遺族に対して支払われる年金です。

皆が加入している国民年金からは遺族基礎年金の支給がありますが、

それに加えてサラリーマンの場合は厚生年金からも遺族厚生年金の給付があります。

要件を満たせば、さらに中高齢寡婦加算という上乗せ支給もあります。

会社を退職し独立した場合は、今まで加入していた厚生年金からの遺族給付は

もうもらえなくなるのでしょうか・・・?

遺族厚生年金を受給するためには、以下の3つの要件のいずれかに該当する必要があります。

1.被保険者が死亡したとき、

または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。

2.老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。

3.1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき。

このうち元気な時に脱サラして独立した場合に該当する可能性があるのは、

2.の「 老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき」だけ。

つまり、会社を退職して自営業者となった場合は

厚生年金の加入期間が25年未満 → 遺族厚生年金は不支給

厚生年金の加入期間が25年以上 → 遺族厚生年金は支給

となり、サラリーマン期間が25年あったどうかということがポイントになります。

働き盛りの方は微妙なラインですので、確認しておくことが必要ですね!

生命保険を見直そう

それまでのサラリーマン期間が25年未満の方は、遺族厚生年金はもらえませんので、

基本的に生命保険の死亡保障額の見直しが必要となります。

生命保険の死亡保障額の算出には、遺族の必要保障額から遺族厚生年金等の

公的給付額を差し引いて計算するのが一般的です。

上記の場合には、死亡保障額をそのままにしていると、

万が一ご主人が亡くなった場合遺族が生活に困ってしまうという事態も考えられます。

脱サラして独立する際には、遺族厚生年金がもらえるかどうかを確認し、

必要であれば保険の見直しをご検討ください。

その他の面でも、サラリーマンの時と比べると自営業者の方への公的保障は少なく、

十分とはとても言えないものです。

今後のライフプランも含め、事前にFPなどの専門家にご相談されることを

ぜひおススメします!!

2019年も宜しくお願いします

新年、明けましておめでとうございます。

皆様におかれましては輝かしい新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。

また、旧年中は、多大なるご尽力をいただき、本年も、更なるサービスの向上に努めて参りますので、より一層のご支援、お引立てを賜りますようお願い申し上げます。

皆様のご健康とご多幸をお祈りし、新年のご挨拶とさせていただきます。

2019年1月

岡山ファイナンシャルプランナーズ

« Older Entries Newer Entries »