2026年度税制大綱とは?

2025年12月19日、自民党と日本維新の会が中心となって「2026年度(令和8年度)税制改正大綱」が発表されました。これは翌年の税制改革の方向性=大きな設計図です。正式な法案にするには国会での審議が必要だけど、現時点で“こう変わる可能性が高い”って内容がギュッと詰まっています。

今回の大綱は、 国民生活の負担軽減と経済活性化の両立 を軸にしています。

ポイントはざっくり言うと:

…というバランス重視の構造です。

サラリーマンの世界でよく話題になる「年収の壁」。

以前は所得税がかかるラインが160万円だったのを、178万円まで引き上げます。

つまり、年収が178万円までなら所得税がゼロになる人が増える可能性があるということ。これは生活をラクにする動きです。

基礎控除(誰でも一律に引ける控除)は、これまで固定でしたが、物価上昇に応じて調整する新ルールを導入。

2026年は物価上昇率を反映させて基礎控除が増額され、約58万円 → 約62万円へアップします。

物価が上がっても税金面での負担感を和らげようという発想です。

給与所得控除は、税金の計算で使う“給与に応じた経費”的な控除です。

これも見直しが入り、低・中所得者でも受けやすい控除に調整されます。

また、基礎控除の特例が拡充されて、年収665万円以下の人は一律42万円の控除を受けられるようになります。

ここも地味だけど大きい。手取り改善につながる内容です。

一方で、高所得で税負担が不均等になりがちな人に対して負担を強化する動きもあります。

いわゆる富裕層対策で、超高額所得者向けの最低税率制度(ミニマム課税)の基準を下げ、税率を引き上げる案が出ています。

これは「所得が多すぎる人ほど税をしっかり払え」の考え方ですね。

相続税の節税でよく使われる不動産評価の“ズレ”。

実勢価格と税務評価の差が大きい貸付不動産に対して、評価方法を見直し「税の公平性を高める」動きが入ります。

資産家向けの節税策の調整ですね。フェアに税を課す方向です。

自動車取得税に相当する「環境性能割」が廃止される方向や、自動車関連税の整理も進んでいます。

ここは自動車購入者や自動車業界に影響が出ます。

防衛費を担保するため、所得税額の1%上乗せの新税的措置も検討されています。

これは将来の財政基盤を守るために避けて通れない議論でもあり、賛否が分かれています。

海外メディアなどでは、日本の税制改革で暗号資産の税率を引き下げて株式と同じ扱いにする案が報じられています(最高55%→一律20%の議論など)。

ただ、これは現段階では与党の大綱とは別の動きとして報じられている情報で、実際の適用内容は今後の法案次第です。

今回の税制大綱は、庶民の負担軽減と高所得層への適正負担という2つの柱が明確です。

物価や年収構造が変わる中で、税制もアップデートが必要になってきたということ。

…といった方向性が見えます。

2026年度の税制大綱は、社会の実情に合わせて税制の“形”を刷新する重要な節目です。

生活者目線でも、働く人・資産を持つ人・企業にとっても影響は大きい。

これからの国会審議でどう仕上がっていくか、しっかりウォッチしていきたいところです。

※内容は2025年12月時点なので、今後大きく変わる可能性があります。

新年あけましておめでとうございます。

2026年の丙午(ひのえうま)は火の力が重なる干支です。

60年に一度しか巡ってこない特別な年でもあります。

2026年は、火の力が重なることで情熱や勢いが高まり、

太陽のようにエネルギーが満ち溢れる年となります。

大きな飛躍のチャンスですので、

新しいことや諦めかけていたことに挑戦すると

良い結果に繋がる年になるそうです。

手綱を締めて、目標をしっかりと見定めて進んでいき、

次の大きな実りを得るために、

全力で最大限の成長を目指し、

それを成し遂げる年にしたいと思います。

このことを踏まえ、

各人が更なるレベルアップするべく精進し、

皆様に役立つ情報提供をしてまいりたいと思いますので、

スタッフ一同、本年もどうぞよろしくお願いいたします。

最上稲荷さんへ一同で新年のご祈祷に行って来ました。

By:濱尾

新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

年末年始はいかがお過ごしでしたか。私は実家に帰省し、食べ過ぎてしまいました。岡山に戻り、健康な生活を送れるよう努めています。

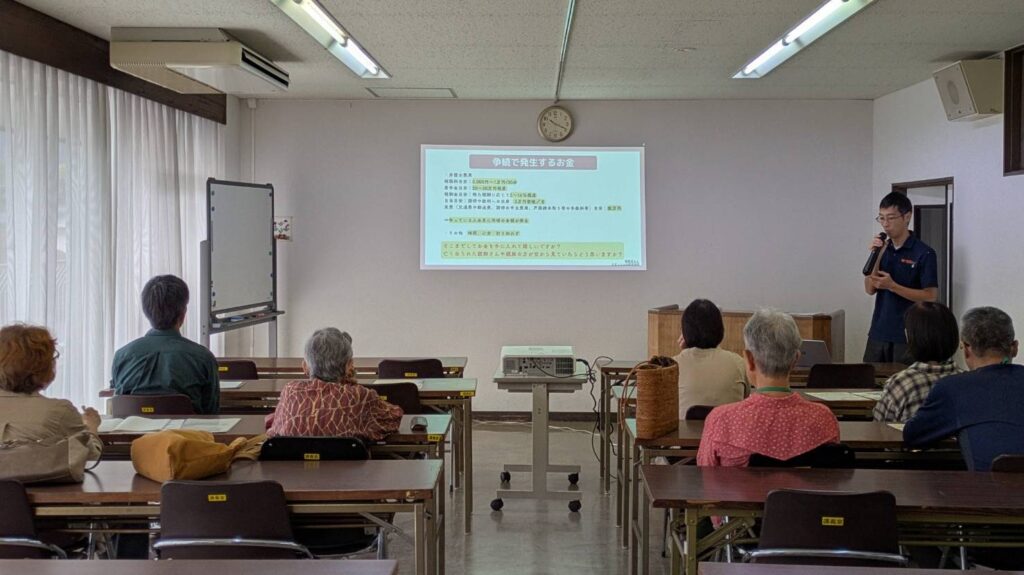

健康と言えば自然食品のお店を思い浮かべる方もいらっしゃるのではないかと思いますが、昨年12月6日(土)に自然食品のらんらん亭さんで健康節約セミナーを開催いたしました。

内容を聞いてそんなことがあるのかと驚かれている方や、健康に関する認識を確認されている方など様々でした。後日お会いした方で、お伝えした内容を実践している方がいらっしゃいました。取り組んでいただいて嬉しく思います。

健康と節約を両立できる方法なので物価高への対応ができますし、将来的な医療費抑制にも繋がります。また、どこかでお話しできたらと考えておりますので、ご興味のある方はご参加いただけたらと思います。

らんらん亭さんでは、引き続きセミナーを開催させていただく予定です。内容はその都度変わりますが、ご興味のある方はご参加いただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

加藤寿典

”さくらで修活”の生涯学習の第7回は、『伝えたつもりと伝わったはず…。』というテーマで、RSKラジオパーソナリティの滝沢忠孝氏にご登壇いただきました。

普段の生活の中の何気ない言葉でのやりとりの大切さ。万が一、何かあるかもしれない(よもやまさかの)時の防災、災害時の準備の大切さ。立場によって感情や想いは違うこと。

お話しや、川柳のご紹介、絵本から工夫をしてお話しいただきました。素敵なお話をありがとうございました。

”さくらで修活の生涯学習”は、私自身が、今までにご縁をいただけなかったお話ばかりで、いつも参加してよかったと感謝しております。

人生は最後まで勉強!「自分はよく知っている。わからないことはない。」とは言わず、また、人生の先輩ばかりがいつも教える立場というのも違うと思います。みなさん違う経験をして生きています。生まれた場所、時代、家族構成、性別、職業、友達により、同じ人生はないのです。

年下だからと馬鹿にしないで。年寄りだからと馬鹿にしないで。女性だからと馬鹿にしないで。そういったかたが多いですが、人生が終わる最後までさまざまなことがあり、今の人生が当たり前ではないこと、忘れず一日一日を大切に生きたいですね。

杉本でした(^^)/

皆様、こんにちは!ファイナンシャルプランナー・行政書士の末藤です。

「家族のために遺言書を残したいけれど、費用をかけずに自分で書きたい」という方は多いです。自分で書く遺言(自筆証書遺言)は手軽な反面、「書き方のルール」を一つでも破ると無効になるという非常に厳しい側面があります。

せっかくの想いが無駄にならないよう、プロの視点から「これだけは絶対に外せないポイント」を噛み砕いて解説します!

一番大切なルールは、本文すべてを自分の手(自筆)で書くことです。

遺言書には必ず書いた日付を入れますが、ここにも落とし穴があります。

「自分が書きました」という証明のために、署名と押印が必要です。

以前はすべて手書きが必須でしたが、ルールが緩和され、「財産のリスト」だけはパソコンで作れるようになりました。

| 項目 | 作成方法 | 注意点 |

|---|---|---|

| 遺言の本文 | 必ず手書き | 自分の言葉で書くこと |

| 財産リスト | パソコン・通帳コピー等でもOK | 全ページに署名と押印が必要 |

不動産の場所(地番)や銀行の口座番号などをすべて手書きするのは大変ですが、リスト部分だけならパソコンを使って正確に作ることができます。

せっかく遺言書があっても、どの財産のことか分からないと手続きが止まってしまいます。

【プロからのアドバイス】 自筆の遺言書は、「見つけてもらえない」「誰かに隠される」といったリスクもゼロではありません。 せっかく書いた大切な書類ですから、確実に見つけてもらえるように専門家に保管を依頼したり、法務局の保管制度を使うのも良いですね!

遺言書は読みやすい字で丁寧に作成したりすることを心がけましょう。

あなたの想いを確実に家族へ届けるために、まずは一つひとつのルールを丁寧に確認することから始めてみてくださいね!

(※個別のケースについては、お気軽にご相談ください。)

朝晩の冷え込みが本格的になり、暖房器具がフル稼働し始める11月。

物価高騰も続くなか、年金暮らしのご家庭にとって光熱費の増加は、見過ごせない負担になっています。

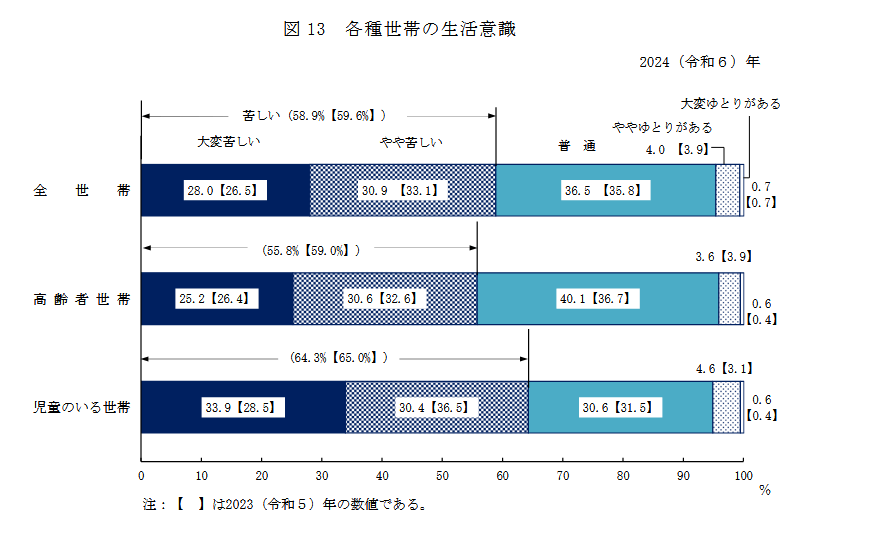

老後の不安といえば、いつの時代も「お金」がトップ争いをしますが、では実際のところ、現代のシニア世代はどれほど生活に不安を抱えているのでしょうか。厚生労働省の調査では、高齢者の半数以上が「生活が苦しい」と感じているという、なかなか厳しい現実が浮かび上がっています。

今回は、こうしたデータを踏まえながら、70歳代の平均的な支出・収入・貯蓄の実態を整理し、老後資金にどんな備えが必要なのかを深掘りしていきます。

厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査」によると、高齢者世帯の生活意識は次の通りです。

「苦しい」が55.8%。

“普通より苦しいほうが多数派”というのが現状です。

出所:厚生労働省「2024(令和6)年 国民生活基礎調査の概況」

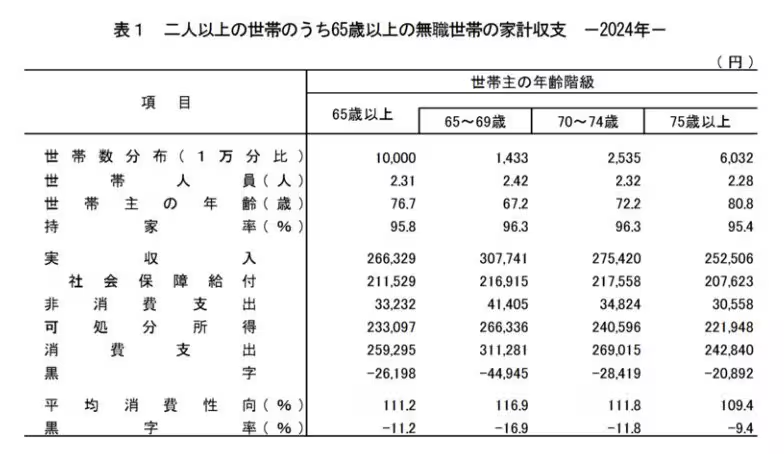

総務省「家計調査 2024年」から、70歳代の支出と収入を見ていきます。

出所:総務省統計局「家計調査報告 家計収支編 2024年(令和6年)平均結果の概要」

支出が収入を上回り、毎月約2〜3万円の赤字。

生活費は70歳代前半で約30万円、後半でも約27万円と、決して低くありません。

金融経済教育推進機構「家計の金融行動に関する世論調査 2024年」によると、

平均は高くても、中央値が大きく下がる“お馴染みの二極化”が見えます。

毎月2万円の赤字が20年続けば、約480万円が消える計算。

そこに旅行・趣味・車の買い替え・家電の故障・病気・介護…と、人生イベントが追加されれば、さらに必要額は増えていきます。

厚生労働省「令和5年度 年金事業の概況」からみてみると

14万6429円

5万7584円

たとえば

厚生年金の夫+国民年金の妻 → 合計 約22万円

先ほどの生活費と比べると、不足が発生するのは明らかです。

年金額を確認するには ねんきんネット が便利です。

まずは自分の“受け取る年金の現実”を知るところからがスタートです。

高齢者世帯の半数以上が生活の厳しさを感じている今、老後のお金は待ったなしの課題です。

平均貯蓄額は立派に見えても、中央値を見る限り、多くの方が余裕のある状況とは言い難いのが現実。

公的年金だけで生き切るのは、もはや“昔話の世界”。

長寿社会の今こそ、早めの準備と、小さくても継続的な工夫が欠かせません。

まずは自分の年金見込み額を把握し、

不足分をどう埋めるか——

投資、働き方、支出の見直しなど、選択肢はいくつもあります。

老後の安心は、今日の一歩から。

未来の自分への“プレゼント”だと思って、ぜひ前向きに準備を進めてください。

2026年4月より在職老齢年金が改正されます。ポイントをまとめてみたいと思います。

2.改正内容(2026年4月施行)

〇支給停止基準額の引き上げ

3.事例で見る影響

| 収入・年金額 | 改正前(基準51万円) | 改正後(基準62万円) |

| 月給45万円+年金10万円=55万円 | 超過4万円 → 年金2万円カット → 受給額8万円 | 基準未満 → 年金10万円全額受給 |

| 月給50万円+年金15万円=65万円 | 超過14万円 → 年金7万円カット → 受給額8万円 | 超過3万円 → 年金1.5万円カット → 受給額13.5万円 |

4. 改正のメリット

5.注意点・リスク

働きなが年金を受給したい方にとっては良い改正になりますね。

**弊社ではお金にまつわる相談を実施していますので

下記からお気軽にお問い合わせください。

https://okayama-fp.com/consultation.html

By:濱尾

12月26日(金)に済生会フィットネス&カルチャークラブで味噌づくりのワークショップを開催することになりました。自分で味噌をつくることによって、物価高騰の中でも食費を抑えることができます。材料を選ぶことで市販の味噌よりおいしくつくることもできます。是非ご参加いただけたらと思います。

今後は、味噌づくりと健康節約セミナーを併せて行うことを検討しています。出張セミナーも対応しています。ご要望がございましたらお声かけいただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

皆様、こんにちは!ファイナンシャルプランナー・行政書士の末藤です。

先日、多くの方が疑問に感じるテーマについて、あるご夫婦からご相談をいただきました。

それは、「(夫婦どちらかに万一のことがあった場合に備えて、)同一の書面で『先に死亡した者が他方に財産を相続させる』という夫婦共同の遺言をすることはできますか?」というものです。

結論から申し上げると、日本の法律では「二人以上の者が同一の証書で遺言をすること」は原則としてできません(民法第975条)。

今回は、この「共同遺言の禁止」について、なぜ禁止されているのか、そして夫婦で安全に遺言を残すための方法を詳しく解説します。

1. 共同遺言とは?なぜ禁止されているの?

二人以上の人が同一の証書を用いて遺言をすることを「共同遺言」といいます。

民法第975条によって、この共同遺言は禁止されています。

●●● 共同遺言の3つのパターン(すべて禁止されます)●●●

共同遺言には主に以下の3種類があると考えられています。

1. 独立遺言型:夫婦が同一の用紙を使用しつつも、それぞれ自分の財産の処分について別々に遺言をする場合。

2. 相互遺贈型:同一の証書を用いて、お互いの死亡を条件に財産を遺贈しあうことを定める場合。

3. 条件連動型:相互に相手の遺言を条件としている場合(例:夫の遺言が失効すれば妻の遺言も失効すると定める)。

★ 共同遺言が禁止される主な理由 ★

なぜ共同で遺言書を作成することが認められないのでしょうか。これには、遺言制度の根幹に関わる重要な理由があります。

1. 遺言自由の原則の危険性:遺言は本来、遺言者一人ひとりの自由な意思に基づいて行われるべきものです。共同で行うことを認めてしまうと、相互に影響を受け、自由な意思に基づいて遺言ができなくなる危険性があるためです。

2. 撤回に関する問題:遺言者は、自分の遺言をいつでも自由に撤回できます。しかし、共同遺言の場合、そのうちの一人が撤回しようとした場合、どのように処理すべきかという問題が生じます。

3. 方式違反や無効の問題:共同遺言者の一方の遺言に方式違反などの無効事由があった場合、他方の遺言が有効なのかどうかについて問題が生じることも理由とされています。

2. 「共同遺言ではない」と判断されるケースと実務上のアドバイス

同一の証書を使うと共同遺言となり無効になるリスクがありますが、実務上は、形式的に共同遺言のように見えても有効とされる場合や、そもそも共同遺言に該当しないケースがあります。

共同遺言に該当せず、有効となるケース

【別々の証書に記載した場合】

共同遺言の要件は「同一の証書」を用いることです。そのため、夫婦それぞれが別々の証書を用いて作成した場合は、そもそも共同遺言には該当せず、それぞれの遺言が別々のものとして有効になります。

【独立した遺言証書を同一の封筒に入れた場合】

別々に作成された自筆の遺言証書を一つの封筒に入れたとしても、「同一の証書に遺言がなされたわけではない」ため、共同遺言には該当せず有効です。

実務における最善のアドバイス

形式的に共同遺言に見えても内容的に単独遺言と評価できれば無効にならない可能性はありますが、無効になるリスクを完全に避けるためには、夫婦であっても必ず別々に遺言書を作成すべきです。

遺言書を作成する際は、ご夫婦の意思を反映させることはもちろん重要ですが、法的な形式が整っていないと、残されたご家族が困ることになりかねません。安全かつ確実に財産を託すために、それぞれが独立した遺言書を用意することをお勧めします。

**【まとめ】**

遺言は、あなたの自由な意思を反映させる大切な手段です。その自由と確実性を守るために、「同一の証書に二人以上の遺言を記載してはいけない」というルールが設けられているのです。

夫婦で遺言を作成する際の鉄則は、「別々の用紙で、別々に作成すること」です。

ご自身の遺言が確実に有効となるよう、作成方式には十分にご注意ください。

11月に入り、気候だけでなく私たちのお財布事情にも変化が訪れています。

なぜなら今年(2025年)は最低賃金の改定や年金の手取り額調整など、暮らしに直結する制度変更が目白押しです。

中でも注目したいのが以下の5つ。

それぞれのポイントを、分かりやすく整理していきましょう。

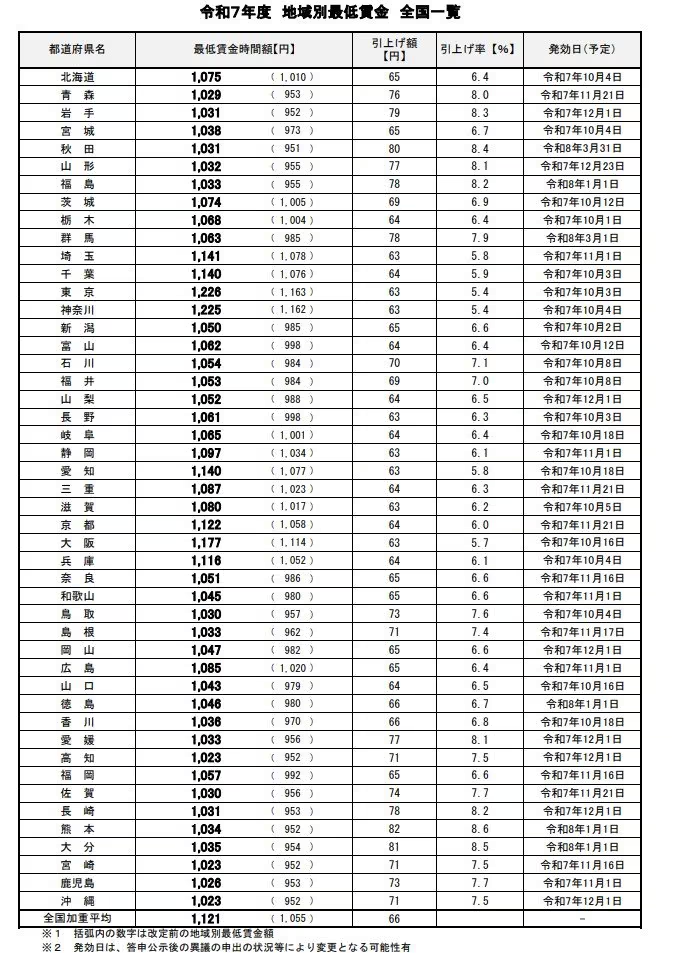

2025年度の最低賃金は全国平均で1121円(前年比+66円)となります。

地域ごとに適用日は異なりますが、北海道・東京・神奈川・大阪など、多くの県で10月上旬から中旬にかけて実施済です。

働く人にとっては収入アップにつながりますが、事業者側にはコスト増となるため、社会全体に少なからず影響が出そうです。

10月15日支給分から、年金の手取り額が変わる方が出てます。

これは「仮徴収」と「本徴収」という仕組みのため。

このため、10月の支給分から実際の所得に応じて天引き額が変わり、手取り額に影響が出るのです。

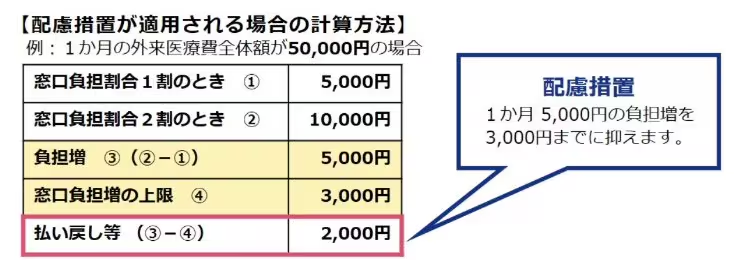

75歳以上の方が加入する「後期高齢者医療制度」では、2022年から一部の方が1割→2割負担へと移行しました。

ただし配慮措置として、外来診療の負担増は「月3000円まで」に抑えられていましたが、その特例は2025年9月で終了。

10月以降は自己負担額が増えるため、医療機関をよく利用する方は特に注意が必要です。

出所:厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」

2025年10月から、生活保護の生活扶助における特例加算が1人あたり月1500円へと増額されます。

2023年に導入された特例加算(当時1000円)からの引き上げで、例えば3人世帯なら月4500円の上乗せ。

臨時的な措置ではありますが、生活を支える大切なサポートになります。

これまで「年収130万円未満」でなければ親の健康保険の扶養に入れなかった学生アルバイト。

2025年10月からは、19歳以上23歳未満の学生を対象に、条件が「150万円未満」まで緩和されています。

学業とアルバイトを両立する学生にとっては、安心して働きやすくなる制度改正です。

詳細は日本年金機構HP

こうして見てみると、最低賃金アップから年金、医療費、生活保護、そして学生の扶養条件まで、10月は幅広い世代に関わるお金のルールが変わります。

さらに、自動車保険料の値上げや電気代補助の終了、食料品の値上げなど、生活コストに関わるニュースも沢山出てきていますしその流れは暫く続く可能性もあります。

「知らなかった…!」で損をしないためにも、制度変更にはアンテナを立てておきたいですね。

令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が⾏われました。

これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適⽤されます。

このため、令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます。

1 基礎控除の見直し

2 給与所得控除の見直し

3 特定親族特別控除の創設

4 扶養親族等の所得要件の改正

上記1⑴の基礎控除の改正に伴い、次のとおり、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。

また、上記2⑴の給与所得控除の改正に伴い、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円(改正前:55万円)に引き上げられました。

上記、国税庁HPより抜粋

ポイント:所得税がかからないのは現在の103万円から160万円へと引き上げられました。

年末調整や来年の確定申告では注意が必要になると思いますので、しっかりと把握しておきたい改正点ですね。

弊社ではお金にまつわる相談を実施していますので

下記からお気軽にお問い合わせください。

https://okayama-fp.com/consultation.html

By:濱尾

先日、真備公民館のセミナーで家系図の作り方のお話をしました。

相続の遺産分割協議や遺言作成で相続人全体を整理したい場合などに家系図を作ることがあります。このように実務面で必要な場合に、家系図を作られる方が多いと思いますが、私は家系図作成にもっと大事なことがあるように思います。

家系図をつくることでご先祖様の名前だけでなく、親戚同士の成り立ちを知ることができます。登記簿謄本を調べることで、土地の歴史を知ることもできます。家系図と土地の歴史を調べることでご先祖様の想いを感じることができるのではないかと思います。

近年は、相続する際に金銭面に目を向けるケースが多いですが、金銭面だけでその土地を売却しても良いのでしょうか。もしかしたら先祖代々引き継いだ土地かもしれません。もし、そのことを知ることで後世に繋いでいきたいという思いが芽生えるかもしれません。金銭面だけを見て相続対策をするのではなく、ご先祖様の想いや後世へ引き継ぐことも検討したうえで相続の準備を進めてみてはいかがでしょうか。

現在は、市役所等で誰でも簡単に明治19年式までの戸籍謄本を取得できます。自分で家系図を簡単に作成でき、4、5代程度までなら遡ることができます。それ以上遡る場合は、菩提寺の墓や過去帳を調べる必要がありますが、家系図作成を専門にされている方もいらっしゃいます。興味のある方は尋ねられても良いかと思います。

真備公民館にて、『楽しく学ぼう!「修活」と「円満相続」』講座を全三回で開催いたしました。

受講者同士でもお話し出来る時間があり、みなさんで、各ご家庭のお話もお互いにされていたようで、世代が違っても「相続」のお悩みは親の側、子どもの側とどちらもあるのだといつも気づかされます。

こういった公民館での講座が何かみなさまのお役にたてればと思います。

円満な相続になるよう早めの対策をお願いします。そんな対策が今から出来るのか?ご相談が出来ます。お気軽にお越しください。お待ちしております。

杉本でした(^^)/

皆さん、こんにちは!

相続ドックの末藤です。

突然ですが、皆さんは「遺言書」について考えたことがありますか?

遺言書は、ご自身の大切なご家族への「最後のメッセージ」であり、残されたご家族がスムーズにその後の手続きを進め、争うことなく安心して暮らしていくための、とても大切な準備です。

前回は遺言書の基本的な種類と特徴について解説しましたが、今回は一歩踏み込んで、「せっかく作成した遺言書を確実に実行し、後々の争いを未然に防ぐ」ための具体的な方策に焦点を当てます。

残念ながら、民法に定められた形式を満たしていないと、その遺言は無効になってしまうこともあります。ご自身の想いを確実に実現し、ご家族の負担を最小限にするための具体的な準備を確認しましょう。

「遺言書は自分で書けるから大丈夫」と思いがちですが、専門家のアドバイスは、より確実で、ご自身の想いを正確に伝える遺言書を作成するために不可欠です。

遺言の文言の意味が不明な場合には効力が生じないおそれもあります。

できる限り疑義が生じないように法律用語を用いるべきです。

例えば、単に「土地をあげる」と記載するのではなく、「土地を相続させる」あるいは「土地を遺贈する」といった専門用語を正しく使うことで、後々の解釈の争いを未然に防ぐことができます。

誰にどの財産を相続させるか、遺贈するかについて間違って記載されたり、財産の一部が漏れてしまったりすると、せっかく遺言をしても不本意な結果となってしまいます。

専門家は、不動産や預貯金、株式などの財産を、登記簿謄本の記載通りに明確に記載できるようサポートします。

(財産目録については、自筆証書遺言であっても自筆である必要はなく、通帳のコピーなどを添付する方法でも良いとされていますが、その場合は毎葉に署名、押印が必要になります。)

お客様一人ひとりの状況や財産の内容に合わせて、どの遺言書の方式が一番適しているかを判断し、アドバイスします。

遺言書が残されていても、その方式によっては、家庭裁判所での「検認(けんにん)」という手続きが必要となり、時間や手間がかかってしまいます。

この負担を避け、相続手続きを迅速かつ円滑に進めるための具体的な方法をご紹介します。

自筆証書遺言や秘密証書遺言は、原則として家庭裁判所の検認が必要ですが、以下の方法を採れば、検認の手続きを回避できます。

| 方式 | 検認の要否 | 特徴とメリット |

|---|---|---|

| 公正証書遺言 | 不要 | 公証役場の公証人が関与するため、無効になるリスクが非常に低い、最も確実で安心できる方法です。原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽造・変造の心配もありません。 |

| 自筆証書遺言 | 原則必要 | 法務局の「遺言書保管所」に預けている場合は検認が不要です。手軽に作成できる自筆証書遺言の良さを保ちつつ、紛失や偽造・変造のリスクを防ぎ、手続きを迅速化できます。 |

遺言書の中で「遺言執行者」を指定しておけば、相続が発生した後の手続き(預貯金の解約や不動産の名義変更など)をスムーズに進められます。執行者が手続きを担うことで、残されたご家族の負担を大きく軽減し、迅速な相続手続きが期待できます。

公正証書遺言は、最も確実な方法として推奨されますが、近年、その手続きの利便性がさらに向上しています。

「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」による改正により、公正証書作成に係る一連の手続についてデジタル化が図られています(令和7年10月1日施行!)。

具体的には、オンラインでの申請や、公証人が申出を相当と認める場合にウェブ会議の方法での陳述や内容確認が可能になります。さらに、公正証書の原本の作成・保存が電磁的記録によることが原則となり、利便性が向上しています。

遺言書は、ご自身の未来だけでなく、ご家族の未来への「思いやり」の形です。せっかく作成しても、無効になってしまったり、内容が不明確なために争いの種になってしまっては、ご自身の想いが伝わりません。

遺言をする際には、専門家に相談をして、3つの方法(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)のうちどの方法を選択するのがよいか、遺言の各条項をどのように記載するのがよいか十分に検討することをお勧めします。

「どんな遺言書が良いのだろう?」「うちの場合はどうしたらいいの?」など、少しでも遺言書についてお考えでしたら、まずは一度、相続ドックまでお気軽にご相談ください。

未来の安心のために、私たちと一緒に最善の準備を始めましょう!

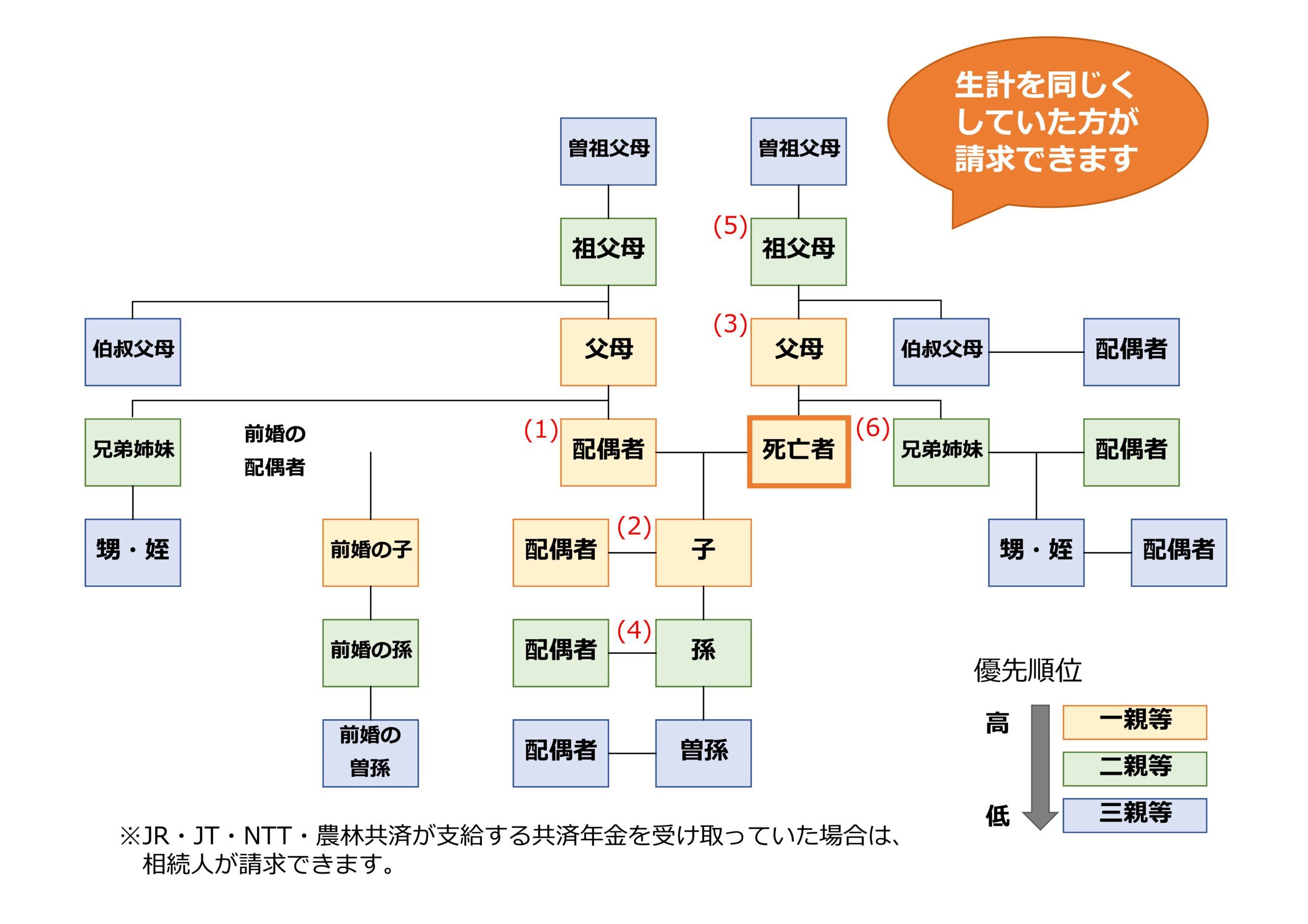

家族が亡くなったとき、遺族はお葬式の準備や役所への届け出、銀行や保険の手続きなど、やらなければならないことがたくさんあります。その中で意外と忘れやすいのが「未支給年金(みしきゅうねんきん)」です。

これは、亡くなった方が本来もらえるはずだった年金を、遺族が代わりに受け取れる制度のこと。知っておけば安心できる大切なお金です。

簡単にいうと、亡くなった月までの年金が「未支給年金」です。

たとえば、偶数月(2・4・6月など)には、2か月分の年金がまとめて振り込まれます。もし振り込み前に亡くなった場合、その分は「未支給年金」として、遺族が請求できるのです。

また、亡くなった方がまだ請求していなかった年金(老齢年金・障害年金など)も、手続きをすれば受け取れる場合があります。

受け取れるのは、亡くなったときに同じ家で暮らしていた家族です。受け取る順番も決まっていて、優先順位は次のとおり。

もらえる金額は亡くなった時期によって違いますが、必ず1か月分は受け取れます。

「亡くなった日が月の初めか終わりか」で日割り計算されることはなく、1か月分まるごともらえるのがポイントです。

税金については「相続税」ではなく「所得税の一時所得」にあたります。ただし、一時所得には 50万円の特別控除 があるので、多くの場合は申告不要。心配なときは税務署に相談すると安心です。

未支給年金は、5年以内 に請求しないと受け取れなくなります。なるべく早めに動きましょう。

準備するものの一例は以下のとおりです。

必要書類は人によって少し違う場合もあるので、事前に年金事務所で確認するのがおすすめです。

手続きしてから実際にお金が振り込まれるまでは、だいたい4〜5か月かかります。

「未支給年金」は、亡くなった方がもらえるはずだった年金を遺族が受け取れる制度です。

相続やお葬式の手続きで気が回らないことも多いですが、忘れずに申請すれば、遺族の生活の支えになります。

不安があるときは、遠慮なく年金事務所や「ねんきんダイヤル」に相談してみてください。

倉敷男女共同参画推進センターさん主催のセミナーで講師を務めさせていただきました。

「くらしにまつわるお金のあれこれ」~我が家の家計管理は大丈夫?~のタイトルでした。

【講座の様子】

ファイナンシャルプランナーの 2 人の講師の掛け合いで、家計管理のポイントや貯蓄の重要性、教育

費の現実、老後費用の目安、保険の見直し等を教えていただきました。モデルファミリーのライフプラ

ンシミュレーションを、実際に数字を見ながら分かりやすく学ぶことができました。

参加者の方からの感想をいくつか紹介します。

・ライフプランの作成方法や家計の見直しを知れてよかったです。

・興味はあったが、自分で調べてもよく分からなかったので非常に勉強になりました。またこのような

セミナーを開催して欲しいです。

・家計改善のためのアドバイスがあって意識改善にもなりました。

・お金に関することをじっくり考える時間は日常生活の中ではあまりなかったので有意義な時間でした。

ライフプランシミュレーションで実際に具体的な数字で「見える化」されていて、とても役立つものだ

と実感しました。

・後半部分は少し難しかったですが、2人の講師の掛け合いが良く、楽しく受講できました。モデルフ

ァミリープランを見て、何歳でどの くらいのお金がかかるのかが分かって参考になりました。

以上倉敷男女共同参画推進センターHPより

FPとしてライフプランの重要性を知っていただき、家計管理の方法として実践してしてもらえると嬉しいです!

By:濱尾

弊社ではライフプランの相談を実施していますので

下記からお気軽にお問い合わせください。

https://okayama-fp.com/consultation.html

こんにちは、加藤寿典です。

先日、潜在ニーズを引き出すライフプランセミナーを行いました。

一風変わった内容で、FPでこのようなことをしている人はめずらしいと思いますが、ご参加いただいた方には好評だったように思います。

弊社ではライフプランを中心に考えて、本当に必要な保障や運用、節約等を提案することが多いです。ライフプランシミュレーションの見える化で、具体的な保障額、将来必要なお金がわかってきます。そうすることで、不安を安心に変えることができます。

潜在ニーズを引き出すライフプランセミナーでは、安心のその先を目指した内容になっています。夢や目標を明確にすることで、より具体的なお金の使い方を考えることができます。夢や目標が明確になれば、ご自身のやる気がアップし、お金も大事に使えるようになります。そして、夢や目標の実現に向けて進むことができます。

ご参加いただいた方には、お伝えした内容を取り組んで頂けると嬉しいです。取り組むことで夢や目標が実現しやすくなると思います。

去年は、来場者として参加しましたが、今年は出展して、さらに”相続ドックでの活動強化”を目指しました。さまざまなエンディング産業にまつわる企業が”有明GYM-EX”へ集結!

来場企業さま出展企業さま共に、積極的に各ブースに話しかけられていて、来年はさらに出展者数が増えていくのか?と期待しています。

それにしても、今年は以前にも増して、各企業の演出やブースの展示物の工夫が見られたことや、商品もさらにグレードupしていたと感じました。「1年でこんなに?」というほど、素敵なアイデアの商品だったり、展示物の演出が素晴らしくて驚かされます。

また、「デヴィ夫人の生前葬」神田うのさんとはるな愛さんの「弔辞」もデヴィ夫人への想いがこもっていてとてもよかったです。今まで知らなかった、デヴィ夫人のさまざまなご活躍をお伺いし、今までよりもっとファンになりました。

ご来場、ご出展されている企業の方々とお話が出来て、非常に勉強になり、関心いたしました。いつかご縁をいただけたらと思います。

セカンドライフをイキイキ生きるための生涯学習”さくらで修活。”を立ち上げた、「音楽の砦」ボイストレーナーの松原 徹先生や、「トコトコオフィス」名畑俊子先生もいっしょにご参加いただきました。ありがとうございました。

鷹取醤油株式会社さんのお醤油(お供え等)なども展示させていただき、壁にかかった”印半被”もステキでした。ご協力いただきありがとうございました。

今後も引き続き相続でのご相談でみなさまのお役に立てれるよう、スタッフ一同精進してまいります。よろしくお願いいたします。

杉本でした(^^)/

皆さんは「遺言書」について考えたことがありますか?「まだ早い」「うちは揉めることなんてないから大丈夫」と思われている方もいらっしゃるかもしれませんね。

しかし、遺言書は、ご自身の大切なご家族への「最後のメッセージ」であり、残されたご家族がスムーズにその後の手続きを進め、争うことなく安心して暮らしていくための、とても大切な準備です。

もし、遺言書がない場合、民法に定められたルール(法定相続)に従って遺産が分けられるのが原則です。ただ、「お世話になったあの人に財産を残したい」「相続人が一人しかいないけれど、残された家族に手間をかけさせたくない」といった、ご自身の想いを実現するためには、遺言書が必要不可欠なのです。

そして、せっかく遺言書を作成しても、民法に定められた形式を満たしていないと、残念ながらその遺言は無効になってしまうこともあります。

今回は、遺言書の種類とその選び方のポイントを、分かりやすく解説します。

皆さまもこの記事を参考に、是非準備してみてください。

——————————————————————————–

遺言書の種類と、それぞれの「良い点・注意点」

遺言書には、主に3つの方式があります。それぞれの特徴を知って、ご自身の状況や目的に合った最適な方法を選びましょう。

1. 自分で書く「自筆証書遺言」

◦ 【良い点】

▪ 最も手軽で、作成費用がほとんどかかりません。

▪ ご家族に内容を知られることなく、秘密に作成・保管できます。

◦ 【注意点】

▪ 遺言書の「全文」「日付」「氏名」を、すべてご自身で書く必要があります(パソコンでの作成は原則として認められません)。ただし、財産目録については、通帳のコピーなどを添付することも可能ですが、その場合は目録の全てのページに署名・押印が必要です。

▪ 書き方に不備があると無効になったり、紛失・偽造・変造のリスクがあります。

▪ 遺言書の執行には、原則として家庭裁判所での「検認(けんにん)」という手続きが必要になります(法務局の「遺言書保管所」に預けている場合は不要です)。

2. 公証役場で作成する「公正証書遺言」

◦ 【良い点】

▪ 公証役場の公証人が関与して作成するため、法律の専門家が内容を確認してくれます。そのため、無効になるリスクが非常に低い、最も確実で安心できる方法と言えます。

▪ 原本が公証役場に保管されるので、紛失や偽造・変造の心配がありません。

▪ 家庭裁判所の「検認」が不要なので、相続手続きを非常にスムーズに進められます。

▪ 最近では、オンラインでの申請やウェブ会議の利用、電子記録での作成・保存といったデジタル化も進んでおり、手続きの利便性が向上しています。

◦ 【注意点】

▪ 作成に費用がかかります。

▪ 公証役場に出向く必要があり、証人2人以上の立ち会いも必要です。(ただし、病気などで出向けない場合は、公証人に自宅や病院に来てもらうこともできます。)

3. 内容を秘密にできる「秘密証書遺言」

◦ 【良い点】

▪ 遺言書があることは明らかにしながら、遺言の内容を他人に秘密にできます。

▪ 本文を自分で書かなくても作成可能です(代筆やパソコンでの作成も可能)。

◦ 【注意点】

▪ 遺言の内容について公証人が関与しないため、後で解釈に問題が生じる可能性があります。

▪ 家庭裁判所での「検認」が必要です。

——————————————————————————–

なぜ専門家と一緒に遺言書を作るべきなのか?

「遺言書は自分で書けるから大丈夫」と思いがちですが、専門家のアドバイスは、より確実で、ご自身の想いを正確に伝える遺言書作成のために不可欠です。

• 最適な方式の選択: お客様一人ひとりの状況や財産の内容に合わせて、どの遺言書の方式が一番適しているかを判断し、アドバイスします。

• 不明確な表現の回避: 「土地をあげる」ではなく「土地を相続させる」「土地を遺贈する」といった専門用語を正しく使うことで、後々の解釈の争いを未然に防ぎます。

• 財産の正確な特定: 不動産や預貯金、株式など、どの財産を誰にどのように残したいかを、登記簿謄本の記載通りに明確に記載できるようサポートします。

• 「遺言執行者」の指定: 遺言書の中で「遺言執行者」を指定しておけば、相続が発生した後の手続き(預貯金の解約や不動産の名義変更など)をスムーズに進められます。これにより、残されたご家族の負担を大きく軽減し、迅速な相続手続きが期待できます。特に相続人がお一人だけの場合でも、手続きの迅速化に大いに役立ちます。

• 財産目録の作成支援: 不動産や預貯金、株式などの資産だけでなく、借入金などの負債も含めた、正確で漏れのない財産目録の作成をお手伝いします。

——————————————————————————–

まとめ:未来の安心のために、今できること

遺言書は、ご自身の未来だけでなく、ご家族の未来への「思いやり」の形です。せっかく作成しても、無効になってしまったり、内容が不明確なために争いの種になってしまっては、ご自身の想いが伝わりません。

私たちの事務所では、お客様一人ひとりのご意向やご家族の状況を丁寧にヒアリングし、「争いを防ぎ、ご自身の想いを確かに次世代に繋ぐ」ための遺言書作成を全面的にサポートいたします。

漠然としたお悩みでも構いません。

「どんな遺言書が良いのだろう?」「うちの場合はどうしたらいいの?」など、少しでも遺言書についてお考えでしたら、まずは一度、お気軽にご相談ください。

未来の安心のために、私たちと一緒に最善の準備を始めましょう。

次回の年金支給日は8月15日。

「みんなはどんな風に年金生活を送っているんだろう?」と、ふと気になる方もいるのではないでしょうか。

今回は、総務省の家計調査など最新データをもとに、65歳以上の無職夫婦世帯の家計状況や平均年金額、貯蓄の内訳を解説するとともに、2025年に成立した年金制度改正のポイントをわかりやすくご紹介します。

「いつから変わるの?何が変わるの?」といった素朴な疑問にもお答えしながら、今後の資金計画を見直すきっかけとしてご活用いただければ幸いです。

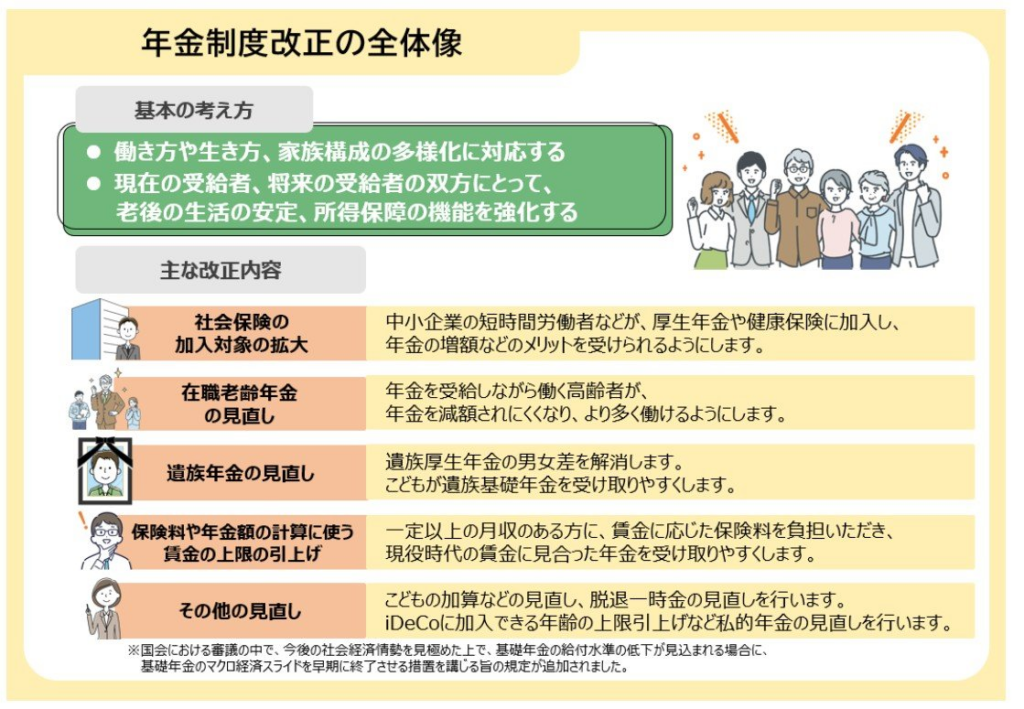

2025年6月13日に「年金制度改正法」が成立しました。

この改正は、働き方の多様化や家族構成の変化に対応するもので、老後の生活をより安定させるための支援強化や、私的年金制度の見直しなどが盛り込まれています。

主な改正内容を整理してみましょう。

これらの改正は、公的年金が「働き方」や「ライフプラン」と密接に関わっていることをあらためて示しています。

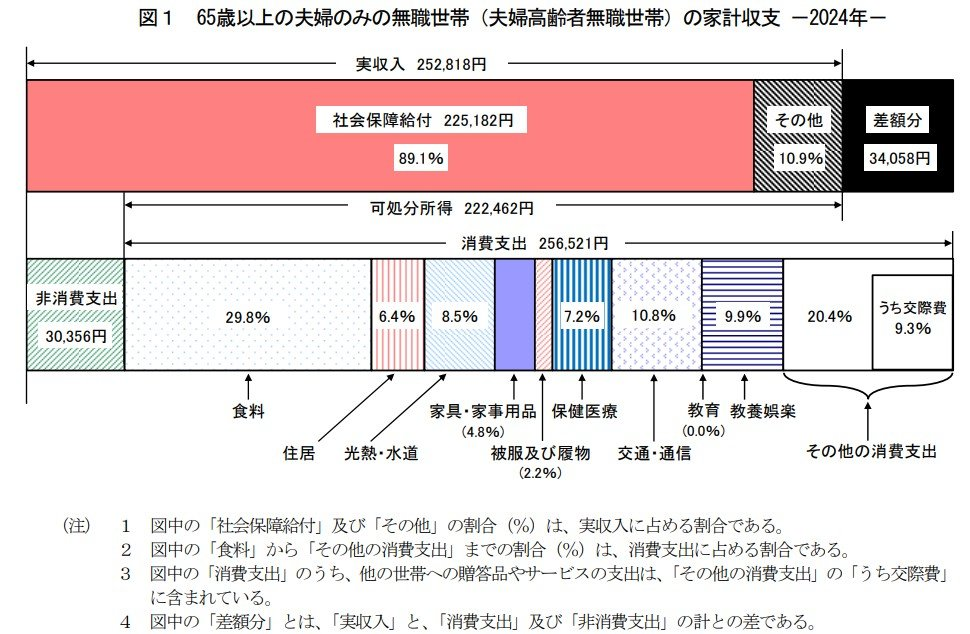

総務省が発表した「2024年家計調査」によると、65歳以上の無職夫婦世帯の月平均収入は25万2818円。

そのうちおよそ9割、22万5182円は年金などの社会保障給付です。

出所:総務省統計局「家計調査報告 家計収支編 2024年(令和6年)平均結果の概要」

もっとも大きい支出項目は食費(7万6352円)で、エンゲル係数は29.8%。

その結果、毎月の赤字は3万4058円にのぼります。赤字分は主に貯蓄を切り崩すことで補われていると考えられます。

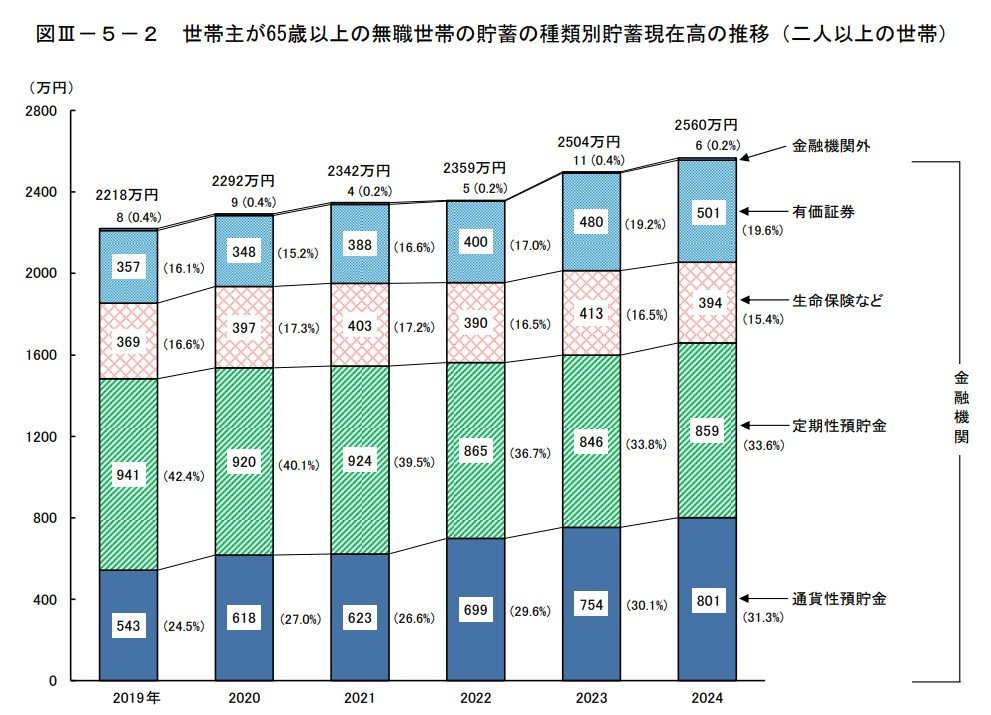

65歳以上の無職夫婦世帯の貯蓄額はここ数年で増加傾向にあります。

出所:総務省統計局「家計調査報告(貯蓄・負債編)-2024年(令和6年)平均結果の概要-(二人以上の世帯)」

特にこの5年間で、342万円増加していることがわかります。

増えた資産

減った資産

つまり、「定期預金から普通預金・投資商品へ」というように、資産の置き方にも変化が出てきています。

厚生労働省「令和5年度年金事業の概況」によると、年金額には大きな個人差があります。

ここでは65歳以上が受け取る年金の平均額を見てみましょう。

現役時代の加入状況や働き方により、金額にはかなりの開きがあります。

ご自身や配偶者の見込み年金額は「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で早めにチェックしておきましょう。

また、公的年金には遺族年金・障害年金・繰下げ受給などの制度もあるため、若いうちから基本を知っておくことも、将来への備えになります。

ただ今回の年金法案の最大の争点であった【基礎年金の底上げ】については次回(2029年)の財政検証を見て判断する、そして判断基準も明確でなく、肝心な部分は全部先送り感が否めません。

もっというと、基礎年金の底上げは(氷河期世代)等の低年金対策として必須という大義名分でしたが、専門家の話によると多くの低年金者は保険料の未納や滞納期間等でそもそも基礎年金が満額受給では無い為、基礎年金の底上げをしたとて、あまり給付が増えないどころか逆に高所得者や高年金層を含む全加入者の年金を引き上げる為に国庫負担の追加財源を投入する結果なんて事になるぐらいなら別の形(生活保障や住宅政策等)の方が効果があるのでは!というご意見は、成る程!と思いました。

とはいうものの、今回ご紹介したように、年金生活は毎月3万円以上の赤字という現実があります。

一方で、貯蓄は年々増加傾向にあり、資産運用や資産の持ち方にも変化が見られます。

老後の生活を安定させるには、年金だけに頼らず、自身の貯蓄や資産、私的年金の活用を含めたトータルでの備えが必要です。

まずは、自分が将来どれくらい年金を受け取れるかを確認し、世帯単位で家計を見直してみましょう。

将来の不安を「見える化」しておくことで、安心できる老後への第一歩になります。