皆さんは「遺言書」について考えたことがありますか?「まだ早い」「うちは揉めることなんてないから大丈夫」と思われている方もいらっしゃるかもしれませんね。

しかし、遺言書は、ご自身の大切なご家族への「最後のメッセージ」であり、残されたご家族がスムーズにその後の手続きを進め、争うことなく安心して暮らしていくための、とても大切な準備です。

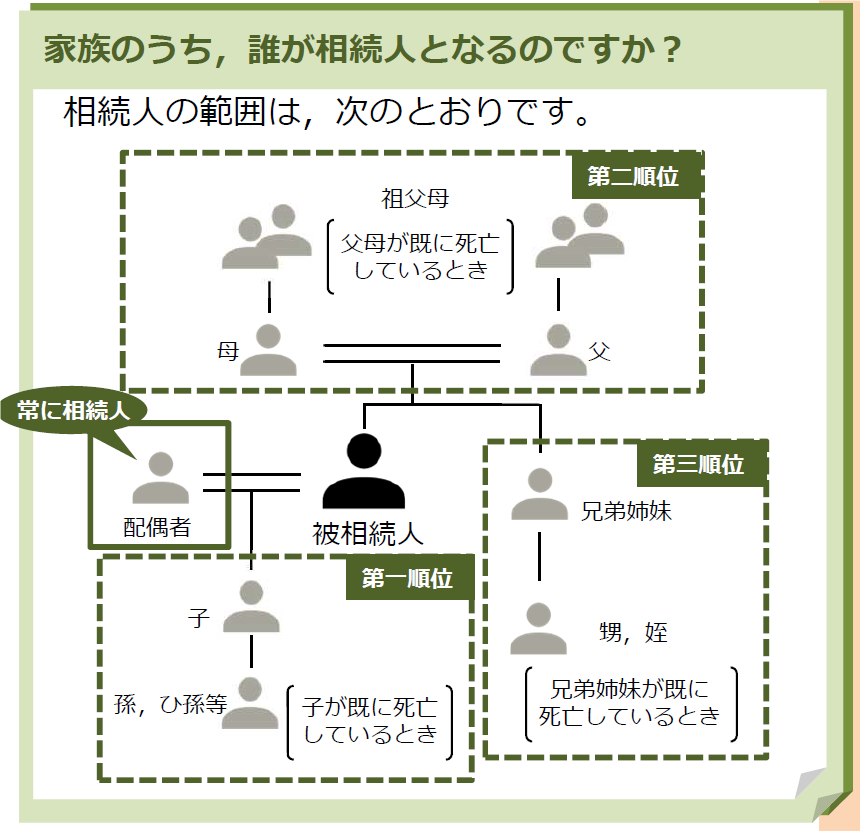

もし、遺言書がない場合、民法に定められたルール(法定相続)に従って遺産が分けられるのが原則です。ただ、「お世話になったあの人に財産を残したい」「相続人が一人しかいないけれど、残された家族に手間をかけさせたくない」といった、ご自身の想いを実現するためには、遺言書が必要不可欠なのです。

そして、せっかく遺言書を作成しても、民法に定められた形式を満たしていないと、残念ながらその遺言は無効になってしまうこともあります。

今回は、遺言書の種類とその選び方のポイントを、分かりやすく解説します。

皆さまもこの記事を参考に、是非準備してみてください。

——————————————————————————–

遺言書の種類と、それぞれの「良い点・注意点」

遺言書には、主に3つの方式があります。それぞれの特徴を知って、ご自身の状況や目的に合った最適な方法を選びましょう。

1. 自分で書く「自筆証書遺言」

◦ 【良い点】

▪ 最も手軽で、作成費用がほとんどかかりません。

▪ ご家族に内容を知られることなく、秘密に作成・保管できます。

◦ 【注意点】

▪ 遺言書の「全文」「日付」「氏名」を、すべてご自身で書く必要があります(パソコンでの作成は原則として認められません)。ただし、財産目録については、通帳のコピーなどを添付することも可能ですが、その場合は目録の全てのページに署名・押印が必要です。

▪ 書き方に不備があると無効になったり、紛失・偽造・変造のリスクがあります。

▪ 遺言書の執行には、原則として家庭裁判所での「検認(けんにん)」という手続きが必要になります(法務局の「遺言書保管所」に預けている場合は不要です)。

2. 公証役場で作成する「公正証書遺言」

◦ 【良い点】

▪ 公証役場の公証人が関与して作成するため、法律の専門家が内容を確認してくれます。そのため、無効になるリスクが非常に低い、最も確実で安心できる方法と言えます。

▪ 原本が公証役場に保管されるので、紛失や偽造・変造の心配がありません。

▪ 家庭裁判所の「検認」が不要なので、相続手続きを非常にスムーズに進められます。

▪ 最近では、オンラインでの申請やウェブ会議の利用、電子記録での作成・保存といったデジタル化も進んでおり、手続きの利便性が向上しています。

◦ 【注意点】

▪ 作成に費用がかかります。

▪ 公証役場に出向く必要があり、証人2人以上の立ち会いも必要です。(ただし、病気などで出向けない場合は、公証人に自宅や病院に来てもらうこともできます。)

3. 内容を秘密にできる「秘密証書遺言」

◦ 【良い点】

▪ 遺言書があることは明らかにしながら、遺言の内容を他人に秘密にできます。

▪ 本文を自分で書かなくても作成可能です(代筆やパソコンでの作成も可能)。

◦ 【注意点】

▪ 遺言の内容について公証人が関与しないため、後で解釈に問題が生じる可能性があります。

▪ 家庭裁判所での「検認」が必要です。

——————————————————————————–

なぜ専門家と一緒に遺言書を作るべきなのか?

「遺言書は自分で書けるから大丈夫」と思いがちですが、専門家のアドバイスは、より確実で、ご自身の想いを正確に伝える遺言書作成のために不可欠です。

• 最適な方式の選択: お客様一人ひとりの状況や財産の内容に合わせて、どの遺言書の方式が一番適しているかを判断し、アドバイスします。

• 不明確な表現の回避: 「土地をあげる」ではなく「土地を相続させる」「土地を遺贈する」といった専門用語を正しく使うことで、後々の解釈の争いを未然に防ぎます。

• 財産の正確な特定: 不動産や預貯金、株式など、どの財産を誰にどのように残したいかを、登記簿謄本の記載通りに明確に記載できるようサポートします。

• 「遺言執行者」の指定: 遺言書の中で「遺言執行者」を指定しておけば、相続が発生した後の手続き(預貯金の解約や不動産の名義変更など)をスムーズに進められます。これにより、残されたご家族の負担を大きく軽減し、迅速な相続手続きが期待できます。特に相続人がお一人だけの場合でも、手続きの迅速化に大いに役立ちます。

• 財産目録の作成支援: 不動産や預貯金、株式などの資産だけでなく、借入金などの負債も含めた、正確で漏れのない財産目録の作成をお手伝いします。

——————————————————————————–

まとめ:未来の安心のために、今できること

遺言書は、ご自身の未来だけでなく、ご家族の未来への「思いやり」の形です。せっかく作成しても、無効になってしまったり、内容が不明確なために争いの種になってしまっては、ご自身の想いが伝わりません。

私たちの事務所では、お客様一人ひとりのご意向やご家族の状況を丁寧にヒアリングし、「争いを防ぎ、ご自身の想いを確かに次世代に繋ぐ」ための遺言書作成を全面的にサポートいたします。

漠然としたお悩みでも構いません。

「どんな遺言書が良いのだろう?」「うちの場合はどうしたらいいの?」など、少しでも遺言書についてお考えでしたら、まずは一度、お気軽にご相談ください。

未来の安心のために、私たちと一緒に最善の準備を始めましょう。

こんにちは!6月28日に済生会フィットネス&カルチャークラブで「エンディングノート講座」を開催いたしました。弊社オリジナルエンディングノートの「身体について」「葬儀とお墓について」「大切なあなたへ」「これからのわたしへ」の4枚をご記入いただく時間を作り、「これからのわたしへ」のところを参加者の皆様に発表していただきました。ありがとうございました。

エンディングノート講座は、その場ですべてを書ききることは出来ませんが、この講座を機にぜひ書ききっていってください。

7月7日には、灘崎公民館さんで、第3回なださき大学を担当させていただくこととなり「カードを通じてみんなで相続について学びましょう!」講座を開催いたしました。

大変大人数でのご参加をいただき70名ほどでの開催となりました。相続の基礎知識のお話しから、ワークでは、相続危険度診断チェックをして、何個チェックがあるか?確認しました。

カードゲームは、対策カードと言って、生前に対策しておいた方がいいカードを8種類ご用意しております。ババ抜きのように2枚同じカードがそろったら、同じ絵柄の対策シートの上に置きます。さあ、どんな対策をすれば「争続」になるリスクを減らせられるのでしょうか?

そのままにしていちゃだめです。不安なことがあったら早めにご相談にお越しくださいね。エンディングノート書きましょう!!

杉本でした(^^)/

みなさま、こんにちは!

相続ドック部門長の末藤です。

本日、一宮公民館にて高齢者教室の講師をつとめさせていただきました。

あいにくの雨にもかかわらず、50名以上の方々にご参加いただきました。

参加された方々には感謝申し上げます。

弊社職員の加藤とともに前後半2本立ての内容で実施しましたが、私は前職が裁判所職員ということもあり、“裁判所”の話題をとり上げました。時間の制約があったなかで、皆さま熱心に聴いてくださり、「裁判傍聴に行ってみたくなった」といった好意的なご感想をいただきました。

自分のこれまでの経験を地域のみなさまにお伝えできるのは、大変ありがたい機会です。

館長を始め、一宮公民館のスタッフのみなさまにも御礼申し上げます。

講演活動をしていると、講演後に具体的な相続のお悩みをお伺いすることがあります。

やはり複雑な相続対策に向けて「なにから手をつけていいか分からない」というお悩みが最も多いと実感しています。

相続ドックではファイナンシャルプランナーである我々の知見だけではなく、弁護士、司法書士、税理士等と連携して、みなさまの相続のご不安をワンストップで解決しております。

対策が後手に回ってしまい、事後的な労力とお金が凄いことになってしまったという事例が散見されますので、早めの相続対策をオススメします。

“相続はFPへ!”

相続対策を考えていらっしゃる方は、お早めに弊社相続ドックへお問い合わせください!

先日、6月6日に大元公民館さんで「生き生きシルバーライフ」の第1回目として、”カードを通じて楽しく学ぶ相続対策”という講座を開催いたしました。座学でのセミナー等が多い中で、シニア世代の方にも楽しく相続の対策について学んでいただきたいと思い、円満な相続や修活が出来るように、「カードゲーム」を作成し、講座を開催しています!

2年前からカードゲームを取り入れての講座をカルチャークラブで始めていますが、公民館での開催は今回が初めてでした。公民館さんでの開催は、参加人数が多数になるため、より一層大人数の方に気軽に楽しんでいただけるように、全く新しい内容に変更しました。こちらの講座は、私、杉本のオリジナル講座でカードゲームもオリジナルです。公民館講座では、ババ抜きのようにカードを時計回りに相手から一枚引き、同じカードが2枚そろったら、机のうえの同じ”対策カード”の絵柄のところへ置いていき、どんな対策があるのか?を知ることが出来ます。

最初はジャンケンぽん!をして、二回通りカードゲームを楽しみました。その時のみなさんの楽しそうな様子に私たちスタッフもうれしく思います。久しぶりのトランプ遊びのようなカードゲームの体験を喜んでいただき、対策カードでの振返りで、それぞれのカードのご説明「こんな役割があります」とか「こういうところを気を付けましょう」などお話ししました。

みなさん真剣に耳を傾けてくださったり、うなずいてくださったり、ご質問もあったりと、とても前向きで、「相続」について関心が高いのだなと感じました。

関心があるのだけれど、誰に相談するのが一番いいのか?わからない!そういった課題がまだ高いのだとつくづく感じています。私たちも引き続き”円満相続と修活(終活)”についてもっと多くのかたに知っていただけるようにこの活動を続けてまいります。私たちといっしょに円満な相続になるように、今後も生き生きと生きられるように、いっしょにがんばってまいりましょう。応援しております!

杉本でした(^^)/ ご相談はこちらから ↓↓

お金が発生する仕組みをご存じでしょうか。

何かと何かが戦うことでお金が発生します。

絵画のオークションでは、ほしい人同士が争い、価格を吊り上げます。

プロ野球も同じだと思います。野球チーム同士が戦って勝敗を決めます。それを応援する人たちがいます。応援する人が増えるのに伴い、野球場の動員数が増えます。グッズが売れてお金が生まれます。スポーツなので健全には見えますが、実は争ってビジネスに繋がっている側面もあります。

相続が争続になるとどうでしょうか。

親族同士で戦って争続になると、弁護士等に相談する費用が発生します。これは、本来不要な費用です。時間や気持ちの面を考えるとその損失は計り知れません。

しかし、この争いを避ける方法があります。それは、自分の我を取り除くことです。当たり前のことではありますが、なかなかできないことでもあります。ある場所ではこのことが大事だと示しています。

それは「神社」です。神社でお参りするときに鏡が置いてあることをご存じでしょうか。よく見ると奥に鏡が置いてあります。鏡を見て自分を見つめなおすことができます。

鏡の読み方は「かがみ」です。我(が)を取り除くと「かみ(神)」になります。鏡の前で、我を取り除くと、神になるということです。

相手のことを考えず、自分が自分がとならず、我を取り除くことで、神様のようなステキな自分になれるのではないでしょうか。

それが、争続を避ける唯一の方法ではないかと思います。亡くなられた方は、親族が争うことを望んでいないと思います。悩んだときは、鏡の前で自分を見つめなおしては如何でしょうか。

加藤寿典

皆さま、こんにちは!

相続ドック部門長の末藤です。

ゴールデンウィーク明けで慌ただしい日々が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。

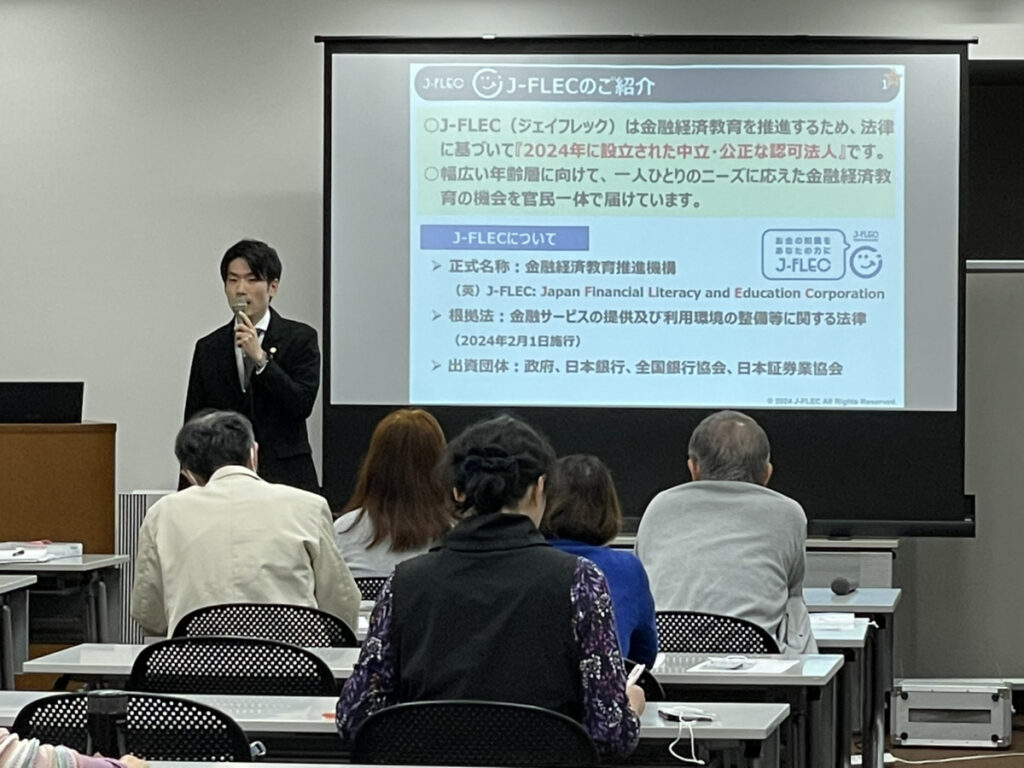

GW最終日の5月6日(火)に開催された終活セミナー(山陽新聞社主催、飛鳥グループ協賛)で、

お金の講義を担当させていただきました。

当日は、雨の中の開催だったにもかかわらず、多くの方々にご出席いただきました!

やはり終活に対する関心の高さが伺えますね!

セミナーの内容としましては、『終活と資産形成の賢い両立術』と題して、高齢期のお金の備え方について幅広い観点からお伝えさせていただきました。

新NISAなど、従来からよくある投資についてのお話だけではなく、相続や認知症に対する備え等を重点的にお話したことで、参加者様から「中立公正なスタンスの内容で、大変勉強になった」という嬉しいお言葉を頂戴いたしました。

また、弊社“相続ドック”のご案内をしたところ、皆さま積極的にご質問くださり、チラシもたくさん持ち帰ってくださいました!

今後も“自分のための終活”を広めるべく、頑張っていきたいと想いを新たにしました!

それでは、また次回お目にかかります。

末 藤 丈 晴

「終活」ではなく「修活」へ

先日、はぁもにぃ倉敷にて「家族に遺すエンディングノート」講座を開催いたしました。

8名の方がご参加くださり、実際に弊社で取り扱っている、オリジナルの終活ノートのうち、「お身体について」「お葬式とお墓について」「大切なあたなへ」「これからのわたしへ」の4枚のシートを書いていただきました。みなさま4枚のシートを真剣に書いていらっしゃいました。真剣に取り組む姿に、本当に前向きにエンディングノートや終活について考えていらっしゃるのだと感じました。

そして、書き終えた後、『もし可能であれば、最後のシートの「これからのわたしへ」のところを発表していただけたらうれしいです』とお伝えすると、なんと、参加者全員の方に発表いただけました。おひとりおひとりが、今までご家族や周りの方々を大事にされて生きて来られたようすが感じられるコメントをそれぞれにいただき、私が感動いたしました。

こんな短い時間の中で、その方の想いや気持ちを感じられるのであれば、「エンディングノート」で想いを伝えることは十分に出来ると確信いたしました。

さらに、残りの時間で、終活の具体的な対策のお話しや、円満相続に向けての保険活用のお話し、金融資産の持ち方や資産寿命を延ばす方法等、お話しさせていただきました。

お時間が過ぎているにも関わらず、時間の許す限り最後までご清聴いただき感謝申し上げます。

反省点を次回に活かして、これからもエンディングノート作成の大切さや終活の大切さについてお話しさせていただきたいと思います。

杉本でした(^^)/

みなさんご存じの通り、日本の人口は、2008年をピークに減少に転じました。若年者の減少と高年齢者の人口が増加する過酷な時代になってまいります。今後も、ますます人口は減り続けさらに人口は1900年代後半ごろの1億人を割る水準に戻るという見込みとなっております。

そこで、今後の人口減少で大事なのは、リタイヤ後の生き方になると思います。

いかに心と体を健康に維持していくか?が大事になりますね。運動も大事なことはもちろんですが、身体だけ鍛えてもどうにもならないようです。いつまでもおいしく食事が自分の口から摂取できるように口腔ケアも大事だとか?人とのコミュニケーションも大事だとか?声を出すことも大事だとか?

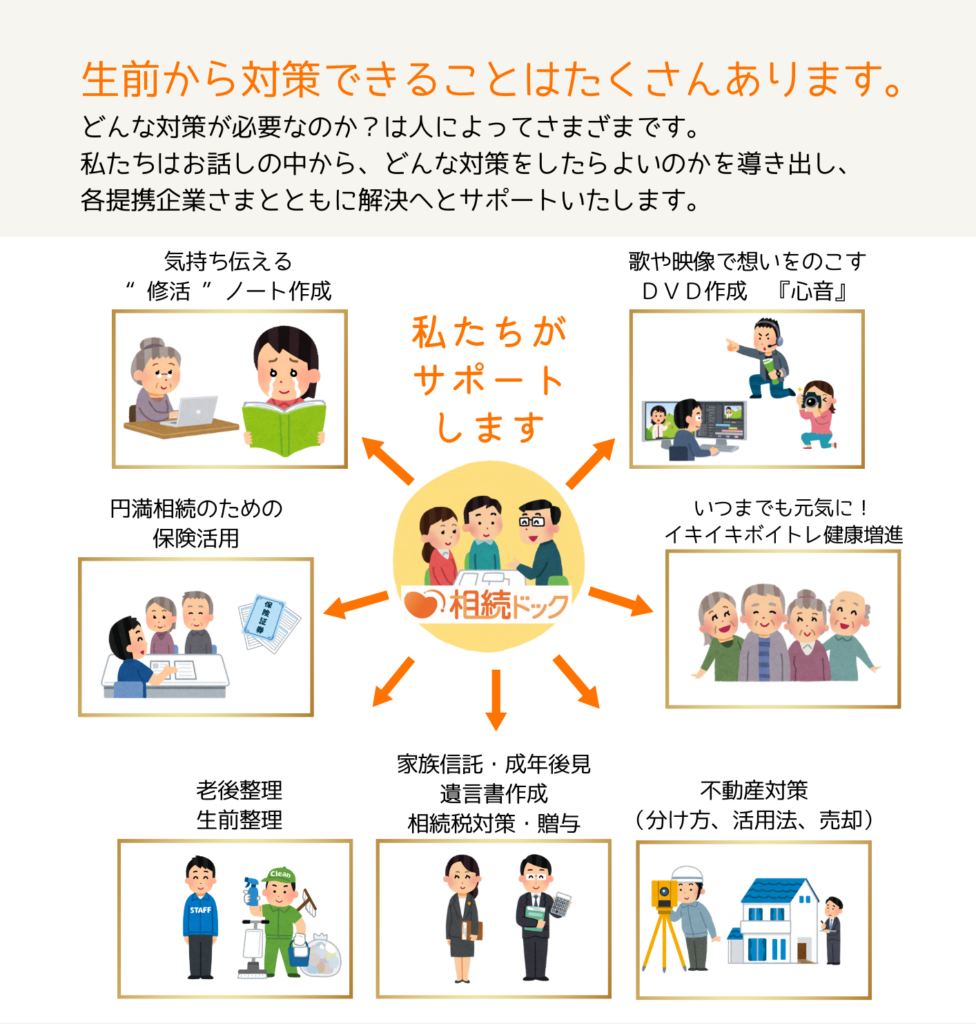

そこで、「終活」から「円満相続」までサポート出来るように相続事業部を立ち上げました。特に「終活」では、今までの自身の物(身の回り品、自宅、お墓、お仏壇)の整理だけでなく、終活ノートを作成することで、ご自身の今までの人生の振り返りやこれからの自分自身の生き方を見つめ直し、どのように生きたいか?を決めていくことをいっしょに考えて行きます。

この他、さまざまな企業さまと連携してお客さまに喜んでいただけるようにいたします。

岡山ファイナンシャルプランナーズにご相談することで、生まれてから年齢を重ねてからもずっとサポートできる会社になれるよう努力してまいります。親御さんや周りのご親族の生前整理や相続に関わることになった方は、ぜひ弊社を思い出してくださいね。ご相談お待ちしております!!

杉本でした(^^)/

こんにちは!10月3日(木)に「特定非営利活動法人 はれるや」で第1部として『終活と円満相続の為の保険活用』、第2部として『成年後見セミナー』を開催いたしました。

15名ほどご参加いただき、長時間でしたが皆さま最後まで真剣にメモを書き止めていました。

はれるやさんでは、初めてのセミナー開催でしたが、今後もさまざまな世代の方にお話が出来る機会が作れるように続けていきたいと思います。

また、10月25日(金)10:00~12:00 済生会フィットネス&カルチャークラブにて

相続ゲーム開催

10月27日(日)10:00~12:00 はぁもにぃ倉敷にて

終活セミナー

を開催いたします。ご興味がある方はぜひご参加くださいませ。

杉本でした(^^)/

こんにちは!8月28日・29日の2日間、東京ビッグサイトにて開催された『エンディング産業展』へ参加しました!!

私たちは、今年度は出展までは出来ませんでしたが、来年度に向けて視察に行きました。会場には140社くらいのさまざまな企業さまが出展されており、葬儀にまつわる企業さまであったり、供養にまつわる企業さまであったり、終活や相続後にかかわる企業さまであったり、または、ペットにまつわる企業さまも出展されており、色々なお話をお伺いすることが出来ました。

また、各セミナーやイベントも開催されており、遺贈寄付や身元保証事業等のお話をお伺いすることができ、今後の弊社での『終活・生前整理』や『円満相続』に向けての取組に役立つ情報をお伺いすることが出来ました。

イベントでは、俳優の石田純一氏の『生前葬』もあり、さまざまなメディアでも大きく取り上げられていました。

ご挨拶をさせていただいた企業さまには、大変感謝しております。

『人生のエンディングを共に支える力に』を活動理念にスタッフ一同邁進して参ります。

共に日本の終活・生前整理、円満な相続に向けての取組にご賛同いただける企業さまはお声がけいただけますと幸いです。引き続きよろしくお願いいたします。

スタッフ一同

杉本でした(^^)/

皆さま、こんにちは!

お盆明けも暑い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。

先日(8月19日)に大元公民館様にて成年後見セミナーを実施させていただきました。

当日は2時間の枠をいただき、成年後見制度の概要・申立手続についてお話するとともに、関連制度を含め広範囲に『認知症対策』に関するお話をすることができました。

参加者の方々も熱心に聴いてくださり、数多く質問をいただけたことで関心度の高さが伺えました。

アンケートでも様々な意見をいただき、今後のセミナー運営に生かしていきたいと思います。

次回もどこかの公民館でお会いしましょう。

ありがとうございました!

岡山ファイナンシャルプランナーズ

末 藤 丈 晴

みなさんこんにちは!早いものでもう六月です。しかも何ですか!?この暑さは…

私の今年のゴールデンウイークは、まったくゴールデンウイーク感がなく、普通の日々でした。仕事と家の用事ですね。そんな中で、久しぶりの大役。しかも「運用」をテーマにしたセミナーを人生の先輩方に話す機会をいただきました。

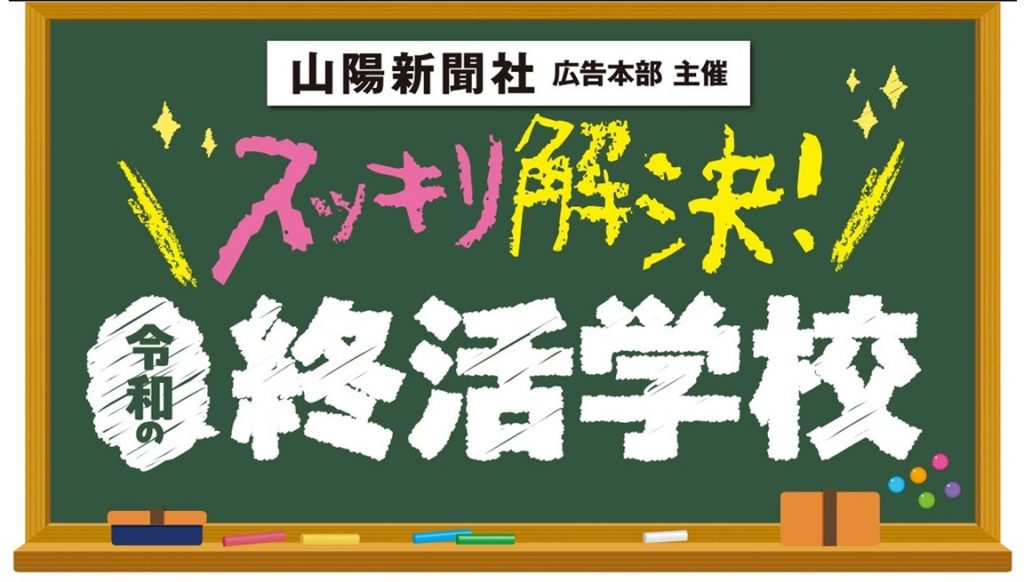

「スッキリ解決!令和の終活学校」主催:山陽新聞社 広報本部、特別協賛:飛鳥グループ協同組合 では、安心の介護教室、遺言書の作り方教室、納骨堂ツアー、親なきあと教室、令和の葬儀教室、これからの防災教室、永代供養・墓じまい・仏壇じまい教室、相続税対策教室、家族葬のお金教室、令和の最新仏事教室、生前整理教室など、さまざまなテーマでのお話が聴ける正に令和の終活学校になっており、私が、「老後のお金教室」をご担当させていただきました。

日にちが近づいて来るのですが、夏休みの宿題のようにどんどん時間だけが経ち、スライド作成等になかなか集中して取り組むことが出来ませんでしたが、何とか当日までに形になるまでに仕上げました。

ですが、アンケート結果は今までで一番厳しい結果に…

さすが、人生の先輩。私より数倍経験を積んでいらっしゃいますから、運用の経験も多い方も多数いらっしゃるのかと感じました。60代、70代の方々は生きてきた時代が今とは大分違ってきているという感覚は強いと思います。ですが、年齢を重ねるごとに各々で重ねてきた経験も違いがあり、話し手も難易度が上がってくるのかと感じました。

本当に、私自身では、今までにない内容と世代でのセミナー開催になり、とてもいい経験となりました。またひとつレベルアップ出来たかな?と思います。

私がファイナンシャルプランナーを職として活動していこうと思った大きな理由の一つが、みなさんが「相続」で困らないように。です!毎年、人口減少がひとつの市長村がなくなるくらいの規模で進んでいます。そこで増えてきているのが、「終活と相続」への関心です。私自身も、一昨年くらい前から親の終活を始めて、生前整理、墓じまい、仏壇じまい等いたしました。何日もかかりました。

今回は、主に資産寿命をのばして、年金生活でも生き生きと生きれるような生活を送っていけれるよう、放っておいてもよいやり方の運用のお話をさせていただきました。

資産寿命を延ばして、生き生きともしくはのんびりと心豊かに生きながら、遺された家族や大切な人が困らないよういっしょに準備をしませんか?

弊社では、終活から相続後まで、さまざまなご相談を承まれるよう体制を作っております。まずは、親御さんの終活、ご自身の終活から始めませんか?

ご相談は初回無料です。みなさんの想いをお伺いしいっしょに終活を進めてまいります。

また、はぁもにぃ倉敷、済生会カルチャセンターで相続をテーマにした相続ゲームを開講しております!

参加者の方から笑い声がわきあがるほどに楽しくご参加いただけます。よかったらご参加を👇

3月になりました、濱尾です。

梅も開花し桜の花も一部咲いているようですね。

さて、今日は相続についてです。

皆さんは、相続を経験したことがありますか?

私の両親は既に2人とも他界していますので

自分自身も経験していますし、周りの方の相続や日頃の相談の中でも多くの相談を受けています。

一番感じるのが、対策が出来ていない、遅すぎる、

もう少し早く相談していてくれればと言ったことを感じます。

相続、要は自分が亡くなる前にしておくべきことをまとめてみます。

1,自分の財産を棚卸して一覧表などにまとめる

2,金融機関の口座の整理をする

3,生命保険の内容(契約形態:契約者・被保険者・受取人の確認)

4,財産を誰に何を渡すか検討しておく、できれば分割方法で揉めないように家族で話し合っておく

5,相続税がかかるのか、その場合はいくらかを把握する、シミュレーションをしてみる

6,節税対策、財産評価引き下げ対策の検討

7,贈与、相続時精算課税の検討

7,経営者の場合は誰に事業承継するのか、自社株対策

8,相続が発生した場合に備えて、エンディングノートもしくは遺言の検討をして準備しておく

エンディングノートなどで、病気や介護の場合の対応、葬式、墓、等の自分がどうしたいか

家族にどうして貰いたいか、何故そうしたいのか、家族や大切な方へのメッセージの残しておきましょう。

これ以外にも細かいことはあると思いますが、事前の準備を是非しておきましょう。

自分が亡くなった後のことはどうでもよいと思う人も少なからずいるようですが

自身の相続で多くの家族が争族になっているケースが多々あります。

大切な家族が、自分の相続で揉めることはして貰いたくないはずだと思います。

確かに自分の寿命は誰にも分からないので、もう少ししたら準備しようと思う人も

多いかと思いますが、早い対策をすることに越したことはありません。

ただ、準備したくても、何からしたら良いか分からない、

難しそうだからどうしたらいいか分からないと言った人が多いと思いますので。

弊社にてまずは無料相談を受けてみてください。

相談の申込はこちら

↓ ↓ ↓

また、終活と相続を考える上で参考にして貰いたいイベントを企画しています

ゲームを通じて、相続を優しく楽しく学べるイベントです。

詳しくはこちらから

↓ ↓ ↓

相続や認知症と言ったことはいつ何時訪れるか分かりません

是非、少しでも早く考えてみてくださいね。

それでは、また、お元気で!

By:濱尾

こんにちは、濱尾です。

大型台風が接近しているようですし

いよいよ梅雨入りも間近になり

鬱陶しい季節になって来ました。

先日セミナー資料を作成していて改めて愕然としました。

昨年令和4年、日本で亡くなられた方は約158万人です。(厚労省人口動態統計速報)

因みに、

香川県の人口が約93万人(令和5年2月1日現在)

島根県の人口約66万人(令和4年10月1日現在)

この2件の方が亡くなられたこととほぼ同じ数になります。

凄くないですか!

昨年の出生数は約80万人です。

という事は昨年1年間で約78万人の人口が減少したことになります。

岡山市の人口が約72万人(令和5年4月1日現在)ですから。

これから毎年岡山市の人口位の人口減少が日本では起こるような予想です。

という事は相続が発生するということです。

それに向けてしっかり対策をされている方はまだまだ少ないのが

日頃の相談業務の中で感じることです。

さらに、相続発生の前に認知症について対策をされている方は

非常に少ないのが現状だと思います。

私は父が認知症になったものですからとても苦労しました。

一番困ったことは銀行・証券会社等金融機関の口座が凍結されそこにある資金が使えないものになってしまいます。

このことを知っている方はごく少数かと思います。

(認知症の方の金融資産は2030年にも230兆円にのぼると言ったことが新聞記事にも記載されていました。)

施設のお金、病院への支払い、生活に必要なお金、光熱費の支払いがストップされてしまった訳です。

ではその対策としての方法は4つあると思います。

ファイナンシャルプランナーの視点から見ていきたいと思います。

簡単な概要のみ記載してみます。

1:成年後見人を家庭裁判所に申請する

弁護士さんや司法書士が選任されますが月々の費用が掛かります。

(全然知らない方が選任されますし、私の父の場合月5万円の費用が発生しました。)

そうしないと銀行等のお金は使えません。

2:認知症になる前に任意後見人(身内を申請)の申請を家庭裁判所にする。

ただ、実際当事者が認知症になり発動すると、任意後見監督人が家庭裁判所から選任されます。

こちらも弁護士さんや司法書士が選任され、月々約3万円程の費用が掛かります。

3:家族信託

認知症になる前に、自宅や収益物件の管理や売買手続き等をすることを身内に託す(受託者)や、

金融機関の管理を託すことを信託契約を作成し、公正証書にする。

これも実行しようとすると、信託の作成を士業の方に頼んで作成する費用や公正証書にする費用等が掛かります。

この3つの対策はいずれも法的な制度を活用することとなりますのでいずれも費用が掛かることになります。

ではそれ以外に方法はないのかというと、

生命保険の活用というのがあるかと私は思い、

お客様にはしかっりと説明をして実行していただいています。

商品選択や契約形態などにポイントがあるのですが。

介護や認知症になったら、使える保険、溜まっているお金を使って

認知症で必要になる施設や、病院で掛かる費用などはさることながら

その他、当事者のために使って上げられる資金を、費用なく準備しておくことが

生命保険を活用すると出来るのです。

こういった対策が必要な方が、前述した死亡者増加、人口減少と言った事からも

今後益々増えてくることと思います。

日頃の相談の中でも増えて来ています。

弊社、岡山ファイナンシャルプランナーズではそう言った、

相続、終活、認知症対策の相談も行っていますので

お気軽に問い合わせしてみてください。

相続診断士の資格保有者もいますので、

色々なアドバイスが出来るかと思います。

HPはこちらから!

↓ ↓ ↓

BY:濱尾

こんにちは、寒くなりましたね!

先日は久しぶりに自宅付近でも雪が少し積もりました。

寒さに弱い濱尾です。

さて、令和5年の税制改正大綱が出ましたね。

その中で相続・贈与の改正について少し触れたいと思います。

1つ目は、やはり贈与の暦年課税の持ち戻し期間が3年から7年に長くなったことは

注目点だと思います。

また、3年超7年以内の持ち戻しについては4年間合計で100万円までは控除ということで

持ち戻ししなくて良いということです。

2つ目は、相続時精算課税制度の改正です。

特別控除2,500万円と別に110万円の基礎控除が出来ました。

これは従来活用されている110万円の基礎控除とは別に設けられたという事は

大きなポイントとですね。

しかもこの110万円以下の場合には贈与税の申告はしなくて良いということですし、

相続時に持ち戻しをする必要がないといった点も大きなポイントと思います。

また、土地・建物が被災した場合に、被災後の残額で相続時に加算すれば良くなったということです。

特にこの相続時精算課税制度の改正の

〇110万円の基礎控除が出来た点

〇110万円以下は申告不要

〇110万円以下は相続時に加算しなくて良い

ということを上手く活用すれば

従来の暦年課税制度よりは相続税が安くなるケースも

出てくると思いますので、

どちらが有利になるかを試算してみて上手く選択をしてみると良いと思います。

また、廃止が噂されていた

教育資金の一括贈与は3年延長

結婚・子育て資金の一括贈与は2年延長となり残りました。

ただし、残額があった場合の贈与税の課税、相続税の課税がされる点は注意すべきなので

事前に詳細を確認して活用しないとけないですね。

弊社でも相続セミナーを開催していますので

ご参考にしてみてください。

寒い日がまだ続くと思いますので十分に健康に留意して参りましょう!

By:濱尾

こんにちは濱尾です、そろそろ紅葉のシーズンですね。

さて、年末が近くなり来年の税制改正の話が少しづつ出てきていますね。

先日の新聞によると贈与の改正の記事が掲載されていました。

一番気になっているのが暦年課税の持ち戻しが3年がどう変わるか?です。

現在、相続が発生すると、

死亡前3年間に贈与した分は相続財産としてさかのぼって相続税の対象となるわけですが

これが現在の3年から拡大される方針のようです。

先日の政府税制調査会では5年~10年間を目安に延長する方向で意見が一致したとのこと。

どう言った結論になるのでしょうか?

また、相続時精算課税制度についても改正が検討されているようで、

現在、少額でも申告が必要ですが、これを少額であれば申告不要にするような案が出ているようです。

現在あまり使われていない、精算課税制度の使い勝手を良くして利用を増やしたいようです。

精算課税制度を選択すると暦年課税を以降利用出来ないために利用者が少ないものと思われます。

いずれも財務省は親の世代から若年層へ早いうちに資産を移転してお金を使ってもらうことを

考えているようですが。

逆に相続税を増税することにも繋がるので果たして改正後の効果はどうなるのでしょうか?

またさらに、結婚・子育て・教育資金の1,000万円の贈与は非課税の現行制度は2023年末3月

で廃止の方向のようです。

富裕層を優遇しているとのことから改正の見通しのようです。

最終どのような改正内容となるのでしょうか?

相続・贈与のご相談も受け付けていますので、

気軽にお問合せください。

By:濱尾

超高齢化社会の日本です!

私自身、まだ相続人になった経験はないのですが、親が高齢になってきており、やはり相続の話に興味が出てまいります。弊社では相続前の対策もしておりますが、今回は、相続発生後のお手続きや届け出のときのお話です。 相続では手続きや届け出のときに、相続人を特定するために、被相続人(亡くなられた方)の全ての戸除籍謄本をもれなく確認する必要があります。戸籍は、被相続人が生まれてから結婚による分籍や転籍、戸籍のコンピューター化による改製などにより、複数種類にわたる場合があります。市区町村役場で戸籍謄本を請求する際は、「相続手続きに必要なため、被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸除籍謄本が必要」ですと伝えてください。

戸籍謄本を遡ることで、誰が相続人となるのかを正確に把握しましょう。

被相続人の戸籍の準備は、人によってすごい枚数になることもあるそうです。県外の市区町村役場で郵送でのやり取りでご準備しないといけない方もいらっしゃいます。

相続発生後は、被相続人の相続財産を相続人で話し合って遺産分割をします。遺産分割協議で決まった各相続人が、銀行などの預貯金や証券会社の金融商品や不動産(土地や建物等)の名義を被相続人から各相続人に名義を変えるお手続きが必要になります。

平成29年5月29日から、全国の登記所(法務局)において、「法廷相続情報証明制度」がスタートし、各種相続手続きで戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなりました!

少しずつお手続きも手間が省けるようになってまいりましたね。

生前整理、墓じまい、相続税対策や遺産分割でもめないように対策をするなど、生前に出来ることはたくさんあります。早めにご相談にお越しください。

杉本でした(^^)/

こんにちは濱尾です。

まもなくGWですね、皆さんはいかがお過ごしの予定でしょうか?

さて最近、年齢の高い方々に、相続対策の話をする機会が多くなってきています。

その際、私は認知症になった時のリスクを考えて対策をして貰うように必ずお話ししています。

自分はそうならないと思っている方が多いです。

何故そう言った話をするかは、実は私の父が認知症となり、5年の介護を経て亡くなり

銀行口座が凍結されるという苦い思いがあるからです。

認知症になった父の後見人に私がなれば父の財産を私が管理出来るし

その申請をすればよいと思い、家庭裁判所に申請をしましたが

それが認められませんでした!

見ず知らない弁護士が後見人に指定されてしまったのです。

当然タダではありません、月に5万円、年間60万円

5年間で約300万円のお金が消えてしまったっということです!

何故か?

それは資産が1,000万円あると身内が後見人にはなれないようです。

知らなかった!地域によってこの資産額は違いがあるようですが

かなりのケースで身内が後見人になることが認められないように思います。

皆さんはこれを聞いてどう思いますか?

もったいない!私はそう思いますが、

銀行のお金を使えるようにしないと、介護施設費や医療費を

私が自腹で支払わなければならなかったからです。

第一生命経済研究所の推計によると、

2020年度時点で認知症患者が抱える金融資産は156兆円だそうです。

さらに、2030年度に230兆円にのぼることが予想されているそうです。

この数字を皆さんどう思われますか?

これでも他人事で良いのでしょうか?

銀行が凍結されることを考えると対策は4つあるかと思います。

1つ目、私が申請して仕方なく受け入れるしかなかった成年後見人制度の

導入ですが、毎月毎月コストが掛かります。

2つ目は、親が認知症になる前に申請をしておく

任意後見人という制度があります。

しかし、これもいざ後見人制度を開始するとなると、

監督人を選定しないといけません、

大半が弁護士など、士業の方が多いですので

これも結果、コストが掛かります。

3つ目は家族信託を使うという方法ですが

これも、信託作成費用、登記費用などコストが掛かります。

いよいよ4つ目は生命保険を活用するという方法です。

契約形態、契約後にひと手間掛けることがポイントとなってきます!

個人的には生命保険を活用すれば保険料以外コストは掛からないのですし

一番簡単に手続きが出来ますし、

早急に対策が出来ますので多くの方に提案をさせていただき

実行していただいている手法です。

是非、認知症という心配がほとんどの方にあると思いますので

生命保険の活用を一度検討していただきたいと思います。

詳細を知りたい方は濱尾まで気軽に問い合わせしてください!

それではまた!

by;濱尾

これから高齢者が増え超高齢化社会が待ち受けている日本です。

一人暮らしの方や認知症の発症が増えていくことが予想されています。

離れて暮らしていた認知症の親が入院した。

親族が急逝してしまった。

入院したら入院費用に充てられる保険に入っていると言っていた!

葬式代に保険に入っていると言っていた!

保険証券、どこだ~!?

どこの保険会社の保険に入っていた?

本人に聞きたくても聞けない状況。

困りますよね。

こんな「困った!」が全国各地で増えています。

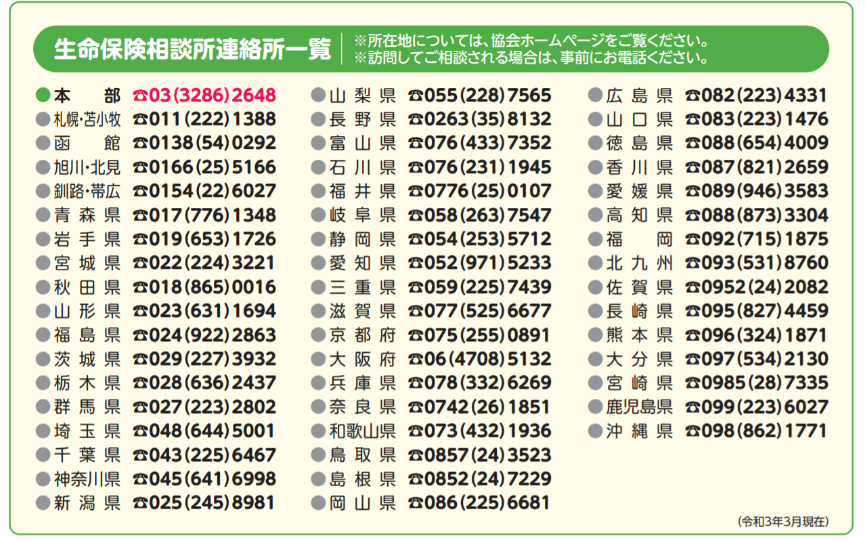

生命保険協会がこの「困った!」を助けてくれるかも!

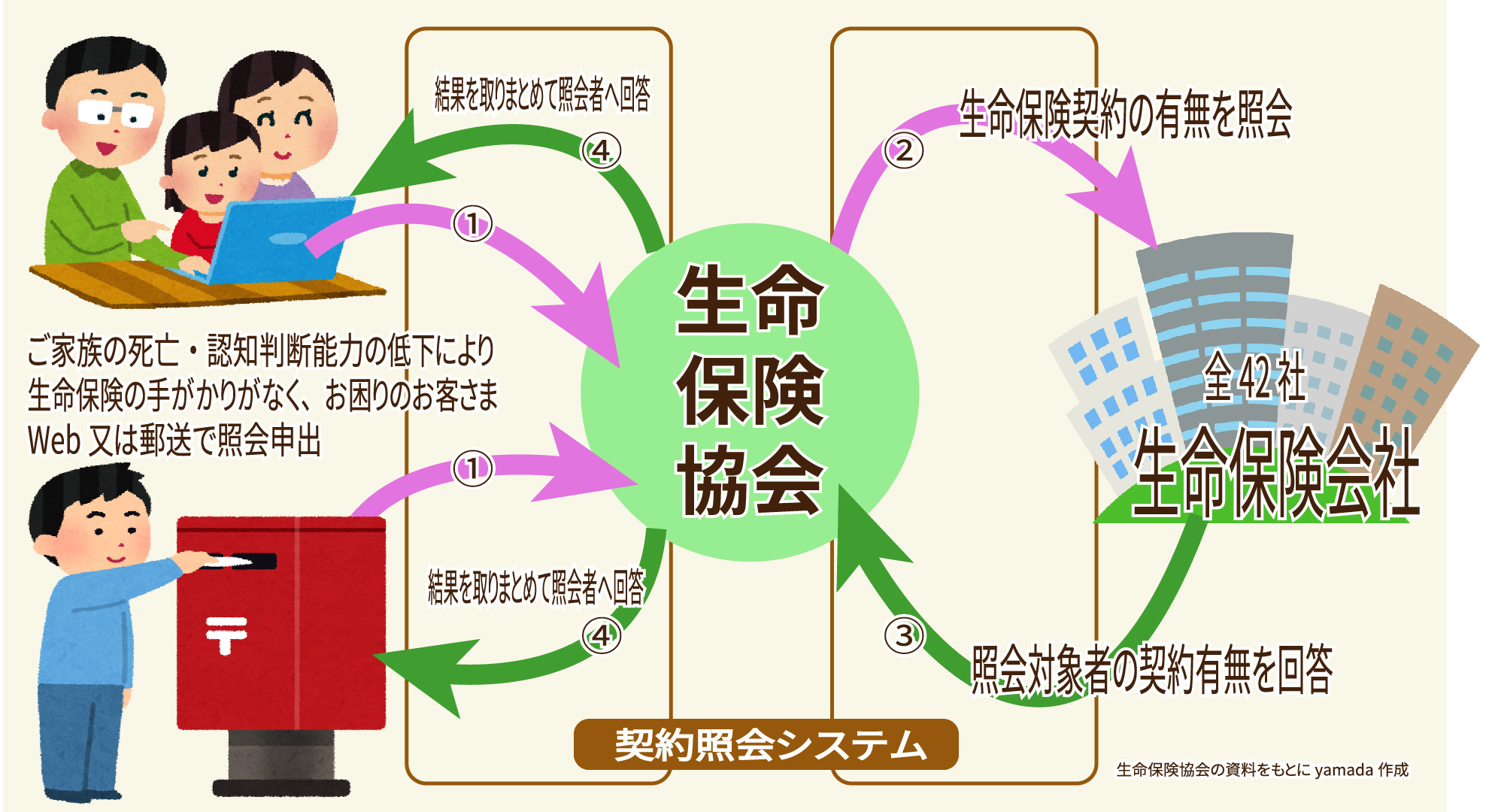

そこで、生命保険協会は2021年7月1日から

保険証券がなくても登録の生命保険保険会社42社の

「一括照会」ができる制度

「生命保険契約照会制度」を創設しました!

東日本大震災以降に「災害地域生保契約照会制度」が設けられ、被災で保険金等の請求が困難になられた方々に迅速に確実にお支払いするためのセーフティネットとして活用されていましたが、これを、災害時だけではなく平時でもちゃんと請求してもらおうと一本化して継続していく制度です。

もちろん、個人情報保護法の趣旨のもと、照会できる人の範囲や必要書類が厳格に定められています。誰でもかれでも照会できちゃダメですからね。必要な人に使って欲しい。

協会に加盟していない共済や、満期がきても保険会社に預けたままの保険金(据置保険契約)などは一括では照会できませんので頑張って探すしかないですが。

自分でも探してみましょう。

以外に見つかるかもしれません。

・生命保険証券、探しましょう!

・生命保険会社から毎年郵送される「保障内容のお知らせ」が届いていませんか?

・年末調整・確定申告用の保険料控除証明書のお知らせなどが届いていませんか?

・預金通帳やカードの支払い明細に「〇〇生命」など、保険の引落しがありませんか?

など、まずはご家族で調べてからこの制度を使うか検討してくださいね。

平時とは

照会対象者が死亡、認知判断能力が低下の時。

制度を利用できるのは、

照会対象者の法定相続人であったり、3親等内の親族またはその任意代理人(弁護士、司法書士その他照会対象者の財産管理を適切に行うために、照会対象者にかかる生命保険契約の有無を照会するにふさわしいと生命保険協会が認めた者)等、利用できる方の範囲がきちんとされています。

災害による死亡・行方不明の場合は、

照会対象者の配偶者、親、子、または兄弟姉妹、照会対象者の配偶者、親、子、または兄弟姉妹の法定代理人または任意代理人となっています。

照会を生命保険協会がWebか郵送で受け付けします。

照会対象者に関する生命保険契約の有無について一括して調査、結果をとりまとめて照会者にWebか郵送で回答されます。(災害時は電話のみ結果は郵送で)

平時は1回の照会あたり3,000円(税込)。

クレジットカードまたはコンビニ支払いができます。

災害時は利用料は無料です。

生命保険協会HPより

保険会社は災害時等も助けになる対策をしてくれています。

そんな対策のお知らせなど

重要な連絡も取りこぼさないよう普段から

住所、氏名、受取人の変更

保険料の支払が厳しくなった、など

何か変わったことが起きたら

契約の保険会社にその都度

連絡を入れたり相談してみるのもいいですね。

by yamada

認知症は早期発見で進行を遅らせれます!

皆さんはどんなテレビドラマが好きですか?

私は日々の疲れをとるにはコメディ系が好きなんですが、今クールではあることについて目が離せないドラマが3本もあります。

私もいずれ直面するであろう現実。

それについての指南が今後の放送で詰まっていればいいなぁと思うのです。そして、周知されていけばいいなぁと期待しています。

以前のブログでも書きましたが、

軽度認知障害(MCI)は認知機能に軽度の障害がある状態で、

認知症ではありません。

病気でもありません。

簡単にいえば「忘れっぽいけれど、日常生活をする上での判断は比較的しっかりしている状態」といえます。

まるで某TVドラマの登場人物〇△さんではありませんか?

本人もなんかおかしい?と感じ始め、周りもなんかおかしい?と感じ始めたころ。

病院に行っても「認知症」とは診断されない状態。

番組内では、なんだかそのまま外来に行かずに放置してしまいそうな気配なので心配です。

「今でしょ、今!」

「今受診すれば、認知症にならずに済むかもしれないのに!」

と、じれったさで一杯です。

MCIは適切な予防対策を行う事で回復したり、認知症の発症を遅らせることができる可能性があります。

厚生労働省の資料によりますと

・軽度認知障害(MCI)から年間10%~30%が認知症に進行する。

(正常な方からは年1~2%が認知症発症)

・一方、正常なレベルに回復する人もいる。

(5年後に38.5%が正常化したという報告あり)とあります。

早期に認知症予備軍であることを発見し、適切なケアを行う事で認知症にならずにすむのです。

もしくは、認知症になるのを遅らせることができます。

人生100年時代。老後の数十年、

少しでも認知症の期間が少ない方がいいと思いませんか?

そして、もう一つのテレビドラマで認知症の症状がでている▼◆さん。

実際に介護されておられる方には「いやいやいや…」と指摘処が満載かと思いますが、ドラマですのでご容赦いただき、この▼◆さん、介護者がいない間に転んでしまいました。

年を重ねるうちにこうした、ちょっとしたことで転んでしまうことが増えてきます。

そして骨折してしまうケースが増えています。年齢が上がるにつれて治りも遅くなる傾向です。

となると、寝ている状態が長くなり、そうなると、あちこち体調が悪くなってしまい、

結果、認知症の進行を進めてしまう事になりかねません。

元気なようでも何十年も使ってきた体です。

若い時と同じに考えない方がいいでしょう。

転倒からの入院に備えていますか?

認知症になってしまったら、今の医学では治りません。

しかし、進行を抑えることはできます。

何もせず、放っているとどんどん重症化して、

重度の認知症になってしまうと家族の認識も薄れてきます。

できれば、重度より中度、中度より軽度の認知症で進行を遅らせたいですよね。

認知症になってしまう前に適切なケアを行う事で認知症の発症も遅らせることができます。

もう一つのドラマではもう認知症の◇◇さん。

本人の辛さなどもドラマ内で表現して欲しいところ。。

みんなが認知症の事を理解して、発症してしまった方に対して優しい地域になればいいですね。

健康診断の項目に入っていればいいのにと思うこともあります。

病気だって早期発見で大事に至らず健康を取り戻せる仕組みになっているのだから。

なんでも手遅れになる前が大事ってことですね。

どんな症状でも、そこからもっと悪くしないように

今から、気付いた時からケアしていけば、しないより良い結果が待っています。

毎週月・木・金、今後の展開が気になるところです。

本人が認知症を認めたくない。診断をしたくない。

そのことで発見や治療、対策が遅れ、認知症がもっと進んでしまうこと、

ケアにより重症化を防ぐことができるなど盛り込んで欲しいなぁ(*^^*)

by yamada