Author Archive

問屋町テラスでバースディランチ♪

今月もスタッフのお誕生月♪♪

今月は3日前にOPENの問屋町テラスに行ってきました~!

なんと、行きたかったお店、ランチの終了時間にはまだまだ余裕だったのに

お客さんが多すぎて早々にランチ終了!

急遽お店変更。

スーツの男性だけでは入りにくいと感じるお店も

女性スタッフが一緒なら、ほ~ら♪大丈夫。

Happy Birthday!

3分間ロープレの題材で盛り上がり♪

ご馳走さまでした♪♪♪

何かを思いついたスタッフO(笑)↓↓↓

なんと代表にお土産をおねだりをはじめたスタッフO!↓↓↓

実は取締役Nに言わされていた?!

真剣に選んでいます取締役N!↓↓↓

お洒落なスイーツGet♪

ありがとう代表!↓↓↓

取締役Nも大満足♪

密かに代表も大満足↓↓↓

会社に戻って、ちょこっと冷やして3時のおやつに♪♪♪

所処で撮った写真でストーリーができちゃいました(*^.^*)

こんなスタッフがあなたのお隣におります。

家計、住宅、相続、資産運用、保険、年金、補助金などなど

お金にまつわる「?」がございましたら

お気軽にお声掛けくださいね。

byYamadaでした。

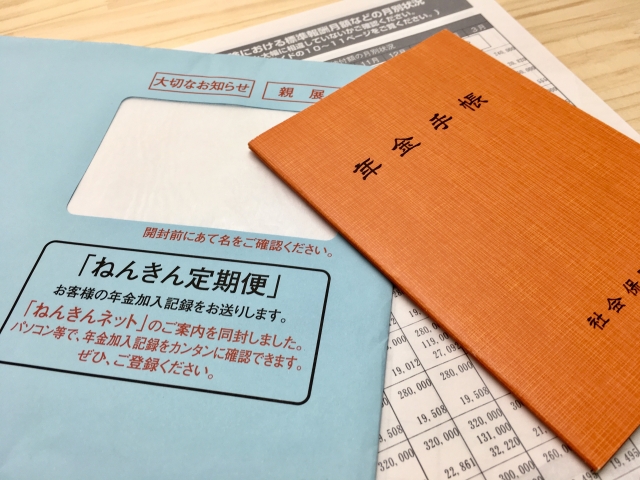

ねんきん定期便には載らない年金がある?!その②

こんにちは、ヤスハラです。

さて、前回、「ねんきん定期便には載らない年金がある?!」として、「厚生年金基金の代行部分」を取り上げました。

今回はその②として、まだあります、ねんきん定期便には載っていない、でももらえる年金!

「加給年金」を取り上げます。

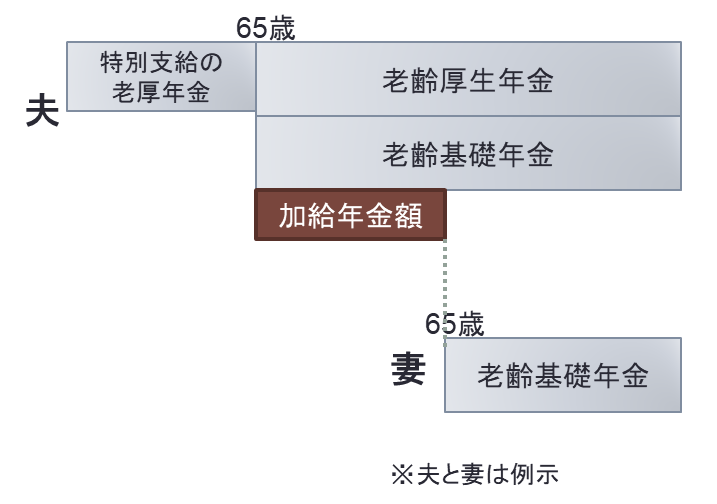

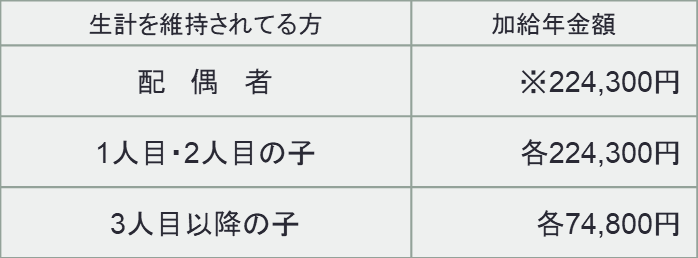

「加給年金」とは、わかりやすく言うと家族手当のようなものです。

老齢厚生年金を受給している人が、

・生計を維持している65歳未満の配偶者

・18歳未満の子ども

・20歳未満で障害等級1・2級の子ども

のいずれかがいる場合、老齢厚生年金に上乗せして支給されます。

この年金は、言わば期間限定モノです。

つまりこの図のように、配偶者、この場合は妻が65歳になって、自身の老齢基礎年金を受け取れるようになるまで受給できます。

ただし、この夫の厚生年金の加入期間が20年以上ないと支給されません。

反対に、この妻のほうが20年以上厚生年金に加入していて、その年金を受け取れる場合にも、受給できませんので、ご注意ください。

これも、ねんきん定期便には載っていないんですね~。

皆さんご存知でしたでしょうか??

これは、特別に請求する必要はなく、通常の年金と同時に自動的に支給されます。

年金額は表のとおり。

※配偶者にはさらに特別加算(昭和18年4月2日以降生まれは165,500円)がされます。

つまり、224,300円+165,500円=389,800円!おおっ(^^♪

例えば、退職後の65歳の夫と60歳の妻のケース。

夫は65歳になって老齢年金を受給することができますが、退職前の収入と比較すると当然その金額は少なくなりますよね。

妻の年金が受け取れるようになるまでには、あと5年。

夫婦の生活を夫一人分の年金で賄っていくのは大変です。

そこで、その5年の期間限定で支給されるのがこの「加給年金」なのです。

つまり、妻が夫より年下の場合のみ。

さらに歳の差が大きければ大きいほど、長い期間もらえるということですね。

えーっ、ウチは私(妻)のほうが年上だから、もらえないってこと!?

はい、残念ながら加給年金はもらえません。自分の老齢年金を先に受け取れますからね。

もちろん、妻と夫が逆パターンになる場合もありますので、ご注意を。

実はもうひとつ、ねんきん定期便には載らない年金があります。

この加給年金に関連してくるものです。それならもらえるでしょうか?

次回その③で解説しますので、お楽しみに!

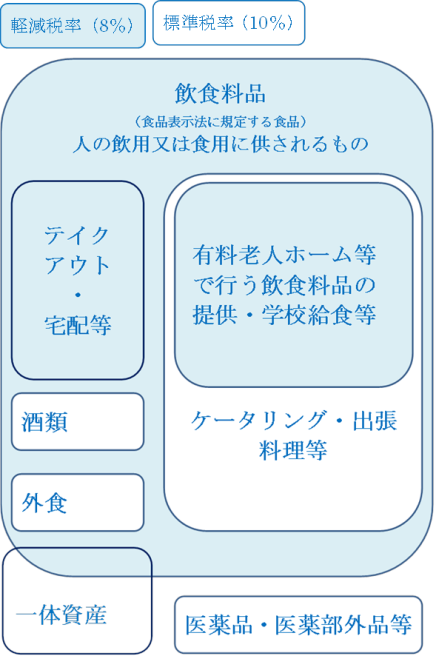

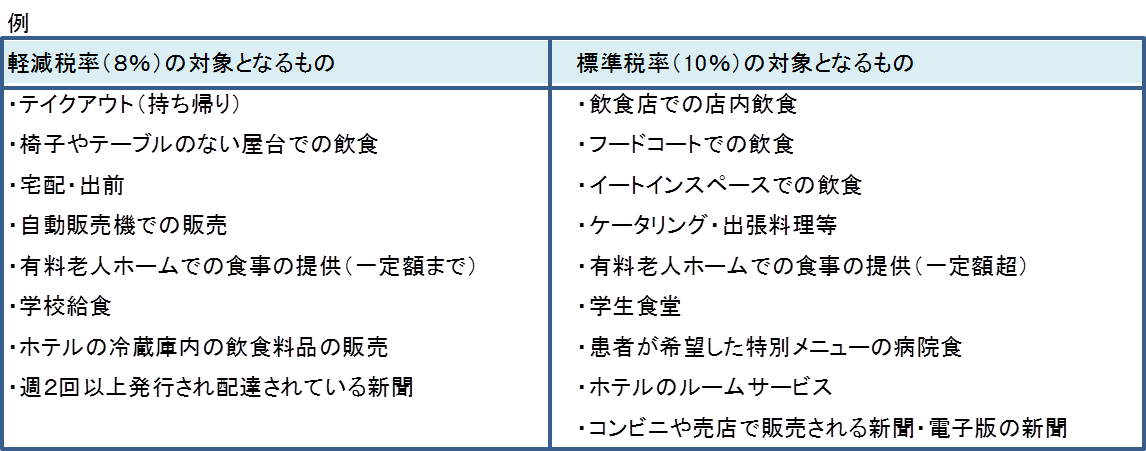

消費税10%まであと1年!8%のままなのはどんなもの?

1年後2019年10月1日から消費税が8%から10%に引き上げられる予定です。

でも、いきなり10%に上がったら、それに伴って収入も上がるのならいいですが、なかなか上がりませんよね。支出だけが増えることになり生活が苦しくなってしまいます。

その為、生活必需品は8%のままでいいよーという

「軽減税率制度」が実施されます。

1年後の10月1日から、

消費税が10%のもの(標準税率)と、8%のもの(軽減税率)が混在するようになります。

じゃぁ、どんなものが10%に上がって、どんなものが8%のままなのでしょうか。

軽減税率の対象(8%のまま)の生活必需品って、何が入るの?

大きく分けて

①飲食料品(酒類・外食を除く)

②新聞(定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞)

この二つが8%のままです。

もうちょっと詳しくみてみましょう

1.飲食料品

*酒税法に規定する酒類は標準税率(10%)

お料理に使うお酒やみりんもです。

*医薬品・医薬部外品等は標準税率(10%)

サプリメントなどの健康食品は、医薬品・医薬部外品に該当しない限りは食品なので軽減税率(8%)の対象です

*一定の一体資産は標準税率(10%)

おもちゃ付きのお菓子やティーカップ付きの紅茶など、飲食料品と飲食料品以外のものがセットになっているもの。

①税抜価格が1万円以下、

②原価の割合など合法的な方法により計算した食品の価格の割合が3分の2以上

であれば、全体が軽減税率(8%)の対象です。

なお、飲食料品と飲食料品以外の価格が明確に区分されている場合には、飲食料品の部分のみが軽減税率(8%)の対象になります。

*外食

外食とは、

①テーブル、椅子、カウンター等の飲食に用いられる設備のある場所において、

②客に飲食させるサービスと定義されます。

・店内で食べる時は標準税率対象10%

ピザの宅配やお蕎麦屋さんの出前は8%

・店内で食べるお寿司は10%

テイクアウト(お土産)は8%

・フードコートでの飲食は10%

・屋台での軽食は10%

テーブル、椅子、カウンター等の飲食に用いられる設備がない場合は8%

・コンビニの弁当、惣菜

コンビニにテーブル、椅子等の飲食設備がなければ軽減税率8%の対象です。が、イートイン設備のあるコンビニで持ち帰り用の惣菜を買う事ってありますよね。

そんな時はお客さんに対してイートインでの飲食か、持ち帰りかの意思確認をするなどして、適用対象か判定します。

レジで、お客さんが「持ち帰りです」と意志表示すれば8%、

「イート・インで食べます」って意志表示すれば10% ということです。

なので、お客さんが「テイクアウト」と言って店内で飲食しても、10%の消費税に訂正して差額を貰らわないといけないということはありません。

*ケータリング・出張料理等

顧客が指定した場所で、顧客に飲食させるサービスなので外食等に当たり標準税率(10%)です。調理ができるキッチンカーで料理を作って提供しているサービスもケータリングです。ただし、有料老人ホームでの飲食料品の提供や学校給食は軽減税率8%です。

2.新聞

コンビニや駅の売店で販売されている新聞や電子版の新聞など。ただし、週2回以上発行され配達される新聞は軽減税率(8%)対象です。

一例を表にしてみました。

ポイント還元などチェックしましょう

増税に伴って少しでも消費者の負担を減らそうと、

政府が経済対策を検討していることが新聞に載っていました。

クレジットカードなどキャッシュレス決済だと購入額の2%(増税分)ポイントで還元や住宅の改修にかかる費用の一部補助制度など。

すまい給付金の拡充や自動車購入者に対してかかる初年度の燃費課税を軽減など。

知っていれば節税になります。チェックしていきましょう!

大変なのは…

大変なのは事業を営んでいる方々。対象品目の取扱いの有無にかかわらず、すべての事業者が標準税率(10%)と軽減税率(8%)を区分して経理をおこなわないといけません。

飲食料品の小売業の事業者さんは特に。

区分した経理が困難な中小事業者等に対しては一定期間の特例措置があります。

店頭も大変、経理も大変。

決算処理も消費税の申告も考えただけで嫌になっちゃいますね。

けれど、あと1年あります。少しずつ頑張ってくださいね。

yamadaでした(*^^*)/

家計相談 見直しポイント パート1

みなさん、こんにちは!

大分涼しくなってまいりましたね。

季節の変わり目ですので、かぜをひかないよう気を付けてくださいね。

さて、弊社のご相談で多いのが、家計相談ですが、

家計の見直しは、

① 『収入を増やす』

② 『支出を減らす』

ことのふたつだと思います。

① 『収入を増やす』ことは、なかなか難しいですよね?

では、

② 『支出を減らす』ことは、いかがですか?

どちらも難しいことだと思いますが、

不安定で、貯蓄のできない生活や今後の不安をそのままというわけにもいきませんので、

みなさんもぜひ一度、弊社に家計相談にお越しくださいね。

今日は、家計相談での『支出を減らす』パート1としてお話しさせていただきます。

うっかり見逃しがちなのが、自動車ローンの金利です。

そこで、信販会社と金融機関の自動車ローンの金利の比較をしたいと思います。

『ディーラー提携信販会社での自動車ローンになる場合』

フルローン 残価設定ローン

ディーラーA社 5.8% 4.8%

ディーラーB社 5.8% 4.9%

ディーラーC社 6.3%(軽) 3.9%(軽)

4.2%(普通車) 2.9%(軽)

ディーラーD社 3.9% 2.99%

ディーラーA社 3.5% 3.5%

1.9%(新車)

『金融機関の場合』 ※ただし、条件により金利が優遇されるケースがある

金融機関A社 3.78% 1.88%(エコカー)

金融機関B社 1.53%

金融機関C社 2.45%~(固定) 1.5%

金融機関D社 4.66%(変動) 4.00%(変動)

金融機関E社 3.9%

上記のとおり、信販会社での自動車ローンの金利が高いことがわかりますね。

それと、もう一点が、同じ信販会社や、金融機関でも金利が全然違うことがわかります!

みなさんも自動車をご購入のさいはそのまま、提携信販会社でローンを組まれるのではなく、

金融機関で自動車ローンのお申し込み、

または、借換をご検討する際には、しっかり金利を比較してみることをおすすめいたします。

杉本でした。

資産形成基礎講座(ナイトスクール)第4弾開講しました

毎回大人気のナイトスクール

資産形成基礎講座

第1講

長期運用の考え方を学ぼう!が開講されました!

お仕事帰りでお疲れかと思いましたが

みなさんとても楽しそうに受講されておられました。

始めに

日本の資産の現状の認識。

金融庁の考える課題や方向性などから

資産運用のポイントやドルコスト平均法の仕組みポートフォリオの説明など

お金を貯める方法の理解を深めていただきました。

普段あいまいに理解していることが多いことが

具体的なデータや計算例を用いての丁寧な説明で

はっきり理解していただけたようで嬉しいです。

現金で貯金だけではお金が増えない

目からウロコの情報なども

とても楽しんで学んで頂けました。

少人数ならではの質問のしやすさ、是非活用してくださいね。

人気講座のため、全5回をお申込みの方が優先となります。

単回でのお申込み時、欠席の方のお席に入って頂くことになります。

お席が満席の折はキャンセル待ちとさせて頂きます。

ご了承くださいませ。

詳しくはこちら↓↓↓↓

障害状態になったら・・・

こんにちは。奥田です。

最近一度に両脚をつってしまい、えらい目にあいました。

みなさんも気をつけてください。

先日個人的に障害年金の問い合わせがありましたので、

今回はその話をしてみようと思います。

まず障害年金は初診日が大切です。

初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、 初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

同一の病気やケガで転院があった場合には、一番初めに医師などの診療を受けた日が初診日となります。 (仮に誤診等であっても構いません。)

また、初診日に加入している年金の種類によって、

申請できる年金の種類が変わります。

現在国民年金の被保険者であったとしても

初診日時点で厚生年金に加入中であれば障害厚生年金の対象になってきます。

国民年金では障害等級1・2級までしかありませんが、厚生年金では

障害等級1~3級、障害手当金まであるため、大きく変わってくる可能性もあります。

ちなみに障害年金には保険料納付要件というもの必要です。

納付要件とは国⺠年金や厚生年金など加入していた公的年金の保険料が一定期間納付されている必要があるということです。

これも初診日の前日で見ていきます。

つまり、病院行ってやばそうだったからあわてて保険料を納めるというのはダメよということですね。

もう一つ障害年金には障害認定日というものがあります。

原則として初診日から1年6か月経った日あるいは1年6か月経たない間に治った日の障害状態によって障害等級が決まってきます。

ちなみに治った日とありますが、いわゆる医学的に傷病が治癒したと認められる場合をいいます。例えば、足を切断したときは、足の欠損は回復しませんが、回復の見込みがなくなった(症状固定した)ときのことを言います。

このときの医師の診断書を提出して請求することになりますが、

この診断書の書き方などによって支給不支給や障害等級が変わってくるという事例もありますので、不安な場合には専門家に相談したほうがよいかもしれませんね。

大事なお金の教養セミナー第2回

失敗しないセカンドライフを送る4つの秘訣!

Second Academy(セカンドアカデミー)

好評につき2回目開催できました。

今回も雨天でしたが開催できて良かったです。

遠方よりご参加頂き、ありがとうございました。

台風の影響で順延になり、日程上ご参加が難しくなられた皆様、申し訳ありません。

ご都合が合われた折に又ご参加くださいね。

今回は、いろんな気づきをお持ち帰り頂けて良かったです。

それぞれの気づきに具体的に行動を起こされたアクティブさに、スタッフ一同、本当にこのセミナーをして良かったと思いました。

セカンドライフに不安はあるものの

毎日の生活の中では何もできていない。。

準備は早ければ早いほど豊かな暮らしに近づきます。

知っているのと知らないのとでは大きな差がでてきます。

大事なお金の教養を深め、老後の不安を一つでも減らしませんか?

人生100年時代を生きぬく女性応援セミナー

人生100年時代と言われる昨今

女性は長生きリスクにも対応できる準備をしておきたいもの

頑張っている女性を応援したいと

岡山ファイナンシャルプランナーズの女性FPが

女性の目線で「今できること」をご提案しました。

「積立投資のすすめ」その9 セカンドアカデミー

シニア世代を対象に「セカンドアカデミー」

という自社開催セミナーを実施しました!

生憎の雨模様の中、遠方からもお越し下さいました。

1部:ライフプラン

2部:資産形成・相続

3部:社会保険制度

4部:生保・損保

といった内容で4名の講師で実施しました。

私は2部:「資産形成・相続」のパートを担当しました。

1部のライフプランを踏まえ、

前半は、これからのセカンドライフの中での夢・目標の実現のため、

マネープランが必要になってくる。

その資産形成のためには、今の時代、預貯金だけでは到底無理、

やはり資金運用が必要になってくること。

運用の中でのリスクの抑制のためには

「長期・継続・分散」が重要になる!という話をしました。

後半は、「相続」について!

私も両親をこの5年間で亡くしました。

そんな年齢になってきたので、親や自身のこととして「相続」

を考えておかないといけません。

そういったところから、現在の相続の状況、

相続の3つの対策

「分割対策・納税資金対策・節税対策」の一部事例を交えて。

また、贈与の活用といった話をしました。

「争族」にならないために!

資産形成も、相続対策も時間をかけてしっかりと準備していくことが

とても重要ですし、時間がすごく味方をしてくれます。

そういった意味でもしっかりとこれからのセカンドライフに向けて

ライフプランの作成・マネープランの作成が重要です。

といったことを学んでいただきました!

そして、分からなければ少しでも早くFPに相談することでよ!

親身になって相談にのってくれますよ!!

終了後、早速、個別の相談をいただき、予約もいただき

皆様の意識の高さを実感しました!

これからも、「セカンドアカデミー」講座・セミナー

継続実施していきたいと思います!

また、次回開催みなさま楽しみにしていてください、よろしくお願いします!

セミナー案内をしっかりチェックしていてくださいね!

by:濱尾

今から知っておきたい相続のポイント

お世話になります。

中西です。

9月になりました。

先月のお盆等はゆっくりできましたか?

さて、今回はあまり考えたくはないけれど、いつかは直面する大切な人の最期。

そのときがきたら、悲しい気持ちを抱きつつもさまざまな手続きを行わなければなりません。

なかでも特に重要なのが、相続手続きです。そこで、手続きのポイントをご紹介いたします。

①四十九日までをめどに遺言書を入手する

遺言書がある場合、原則としてその内容に準じて遺産を分配します。故人とつき合いがあった税理士や弁護士、公証役場に問い合わせると、「遺言書の有無」が確認できます。

②戸籍謄本を取り寄せる

故人の出生から死亡までのすべての戸籍を取り寄せます。まずは故人の本籍地の市区町村役場に請求しましょう。

結婚や転籍などで本籍地が移っている場合、戸籍謄本に以前の本籍地が記載されているので、以前の本籍地からも戸籍謄本を取り寄せます。あわせて相続する家族全員の現在の戸籍謄本もそろえましょう。これにより、「相続人は誰なのか」が明確になります。

③遺産を調べる

遺言書の有無に関係なく故人が所有していた現金、預貯金、不動産、株、家財類などを調べ、遺産がいくらあるのかを算出します。あわせて、借金やローンなどの負債額も算出します。なお、故人に事業などの所得があった場合は4カ月以内に準確定申告をする必要があります。

④相続するか相続放棄するか決める

遺産が負債よりも多い場合は相続を、遺産より負債が多い場合は相続放棄を選択することができます。相続放棄する場合は原則として相続開始後3カ月以内に家庭裁判所に申述書を提出しましょう。正しい手続きをしないと負債を返済する義務が生じますので、心配な場合は弁護士などに相談することをおすすめします。

⑤遺産の分割方法を決める

相続を開始する場合、相続人の間でどうやって遺産を分割するか決めます。分割方法には、土地や現金などを現物で分割する方法、遺産を売却し換金して分割する方法、相続分の価値以上の土地建物を取得した場合に自己の財産を他の相続人に支払う方法などがあります。相続開始後10カ月以内に協議がまとまらないと、相続税の納税申告が難しくなる場合があります。

⑥相続税を申告する

課税対象となる遺産の合計額から相続税の総額を算出し、相続の分配比率に準じて各相続人に相続税を分割し、申告します。

こうした相続手続きの流れを知っておくと、今のうちからさまざまな対策をとることもできます。諸手続きが難しいと感じる場合は、相続に精通している弁護士や税理士・会計士、司法書士を探して相談してみてください。

勿論弊社にご相談頂く事も可能です。

« Older Entries Newer Entries »