Posts Tagged ‘岡山ファイナンシャルプランナーズ’

令和2年分 確定申告はお済みですか?

みなさん令和2年分の確定申告はお済みでしょうか。

例年は3月15日まで確定申告の期間ですが、今年は“新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月 16 日~3月 15 日)と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、全国一律で令和3年4月 15 日(木)まで延長”されました。(国税庁HPより)

2社以上から給与の支払いを受けている方や、

副収入(給与以外の所得)の合計所得金額が一定額を超える方、

生命保険の一時金や損害保険の満期保険金を受け取った方、

ふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出していても、寄付金の自治体が5か所を超える方など、

確定申告をすれば控除などが受けられる方、

所得税は確定申告しても、もう還付はない方も、

再来年の住民税の額にも影響しますので忘れずに申告しましょう。

今年は、新型コロナ税特法(※)や、青色申告特別控除・基礎控除額など前年との変更点がありますので、申告にあたって注意したいですね。(※)新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置

令和2年分の申告の注意点

1、新型コロナ感染症に伴う給付金等

新型コロナの給付金・支援金も他の収入と同様、所得税の確定申告が必要となる場合があります。

例えば、事業をされている方は「持続化給付金」「家賃支援給付金」「雇用調整助成金」は課税対象のため、受給された場合は注意が必要です。

私たち国民に一律10万円が給付された「特別定額給付金」や、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」「子育て世帯への臨時特別給付金」は非課税ですので申告の必要はありません。

また、国から個人に対する以下のような給付については、一時所得として課税対象になりますので、他の一時所得との合計額が50万円を超えると、確定申告が必要になる場合があります。

・マイナポイント

・「GoToイート」の利用時に付与されるポイントや食事券に対する25%のプレミア分

・「GoToトラベル」を利用した旅行者への国からの給付(旅行代金の2分の1相当額)

一時所得に該当するものの例としては

・生命保険の満期保険金(年金形式で受け取るものは、「雑所得」)

・長期損害保険の満期返戻金・遺失物を拾った人がお礼としてもらう謝礼金・懸賞、クイズの賞金や商品

(個人事業者が業務を通じて得た所得は、「事業所得」)

・競馬の馬券、競輪の車券の払戻金

(たまに楽しむ程度の払戻金は「一時所得」。馬主が競走馬を保有することによって得た所得は、「事業所得」または「雑所得」)

2、基礎控除の金額変更

令和2年分の申告から、個人の所得税について基礎控除額が38万円から48万円に引き上げられます。

3、PCR検査は医療費控除の対象?

医療費控除の対象となる医療費は、医師等による診療や治療のために支払った費用、及び治療や療養に必要な医薬品の購入費用などとされています。

そのため、新型コロナに罹っている疑いがあり、医師等の判断でPCR検査を受けた際の費用については自己負担分のみ医療費控除の対象となります。

帰省のために念のため自己判断で受けたPCR検査の費用については医療費控除の対象とはなりません。

令和2年分はマイナンバーカードを使って、スマホでも申告できるようになりました。

また一段と便利になってきましたね。

私たちの税金で社会保障等を支えています。

払うところはキチンと納税して、

納税しなくてもいいところはキチンと還してもらいましょう!

by yamada

NISA・iDeCoセミナー

NISAとiDeCo。

よく耳にするけれど、制度や仕組みはよくわからない。何がどう違うの?

興味はあるけど、どうやって始めたらいいのかわからない…

数千円の少額で出来るのであれば、積み立てを始めてみたい…

などなど、話題になっているけどNISA制度や投資についてよくわかっていない

という方に向けて投資経験を有するFPがわかりやすく解説します。

2021年始動!

仕事始めの早朝、参拝してまいりました。

ありがたいことに今年も良いお天気で、

お日様のパワーをふんだんに戴いているスタッフです。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

年末年始、いかがお過ごしでしたか?

私は数年ぶりに起きて年越しができました。

日の出も拝むことができ、元気が戻ってきたぞ♪と

喜ばしい新年の幕開けでした。

今年は、筋力をつけ、老後の健康の土台を作っていこうと思っています♪

(ズンバ仲間の皆様、ステイホームでもオンラインで繋がれば、やれますよね~♪頑張りましょ~(*^^*)/♪)

たくさん笑って表情筋も鍛えて、

(オンライン顔ヨガ仲間の皆様、マッサージから筋膜リリースのお話から今年も期待しましょ~(*^^*)/♪)

たくさん幸せを感じて(アロマで除菌、消臭、そして香り一つで世界が変わる~(*^^*)/♪)

コロナ禍でいろんなことが激変中ですが、私の周りには素敵なご縁がたくさん(*^^*)/♪

幸せにもみくちゃにされたら、周りに広めていきたいです。

感染症に感染しないように、

気付かず感染させてしまわないように

よく考えて行動して

ポジティブシンキングで過ごしていきたいです(*^^*)

本年もよろしくお願いします(*^^*)/

by yamada

老後の年金づくりは個人が自らの責任で運用する時代へ

確定拠出年金(DC)が確定給付年金(DB)をついに逆転した。と新聞の記事にでていました。

確定給付年金(DB)は企業が将来の給付額を約束し、給付額を賄うのに必要な掛け金を算出して拠出する。年金資産は企業が一括して運用する。運用リスクは企業が負い、運用難で積み立て不足が発生すれば企業が穴埋めする。

一方、確定拠出年金(DC)は拠出額をあらかじめ決めておき、給付額は運用実績によって変動する。加入者ごとに年金資産を運用し、運用リスクを負って運用先を選ぶ。

その個人が自ら運用先を選ぶ確定拠出年金の加入者数が、企業が将来の給付額を約束する確定給付年金の加入者数を逆転したようだ。確定拠出年金の加入者数は1000万人に迫っている。老後を見据えた年金づくりは「会社任せ」から、個人が自らの責任で運用する時代に本格的に移る。

この確定拠出年金には、会社が掛け金や手数料を支払って加入者が運用する「企業型」と、加入者自ら積み立てて運用する「個人型(iDeCo)」がある。ともに税制優遇が受けられ、老後に向けた資産形成を支える制度として活用が広がっている。

企業型と個人型を合わせた確定拠出年金の加入者は3月末時点で881万人に上り、前年比で69万人増えた。一方、確定給付年金は制度をとりやめる企業が多く、加入者数が頭打ちとなっている。

確定拠出年金は70万人近いペースで増えており、足元で確定給付の加入者数を上回った可能性が高い。確定拠出の運用資産は全体で個人金融資産の1%弱にあたる約15兆7500億円規模に拡大した。

確定拠出年金で増加が目立つのが個人型だ。3月末時点で約3割増の156万人と企業型(5%増の725万人)に比べ伸びが目立つ。少子高齢化による年金不安や、いわゆる「老後2000万円問題」などで若年層の資産形成意識が高まるなか、3月の株式相場の下落を機に、個人型に加入する動きが広がった。

企業年金を取り巻く環境も変わった。従来は確定給付が主流だったが、長引く低金利で企業は運用難に直面している。運用実績が悪化して積み立て不足が発生すれば企業が穴埋めする必要がある。そのため、あらかじめ拠出額を決めて運用成績によって給付額が変動する企業型確定拠出へ推移する企業が増えている。

3月末時点の確定拠出年金導入社数は3万6000社と前年に比べて2800社強増えた。

確定拠出年金の加入者増を受け、関連する金融商品の市場規模も拡大している。投資信託協会の推計によると、確定拠出年金向け投資信託の残高は11月末時点で7兆5000億円と昨年末比で8000億円強増え、過去最高水準で推移する。

年金運用で自己責任の比重が高まると、今後は投資教育の重要性が一段と高まる。

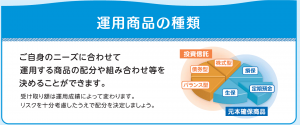

確定拠出年金の運用状況をみると、預金や保険など「元本確保型」が運用資産全体の半分以上を占める。元本確保型は低金利下で運用による利益が出にくいため、運用益の非課税などの制度のメリットを十分に生かせない。老後資金を積み上げるには一定のリスクを取った運用が必要で、投資知識が欠かせない。

出所:日本経済新聞(2020年12月20日)の記事より

との記事がありましたが、

実務でもお客様で企業型確定拠出年金制度を導入している企業にお勤めで運用している方がいらっしゃいますが、元本確保型100%で運用されている方が結構多いです。「そのままじゃもったいないですよ」と運用商品を選択し運用することの大切さやリスクをなるべく軽減するためのアドバイス等をしております。

ここ数年でやっと「運用」にチャレンジしよう!という方が増えてきたように思います。ですが、やみくもに始めれば散々な結果になってしまいます。

新聞記事でもあるように、運用していくためには、投資知識が欠かせません。

運用商品を提供する金融機関選びも非常に重要です!

弊社は、ファイナンシャルプランナーとして運用の基礎から丁寧にご説明アドバイスさせていただいております。

資産運用セミナーも大人気で、初心者向けでは、

(株)KG情報しごと計画学校 で特別セミナーとして資産運用をテーマとした、「働きながら殖やす!女性のため簡単資産運用術」セミナーを定期的に開催させていただいております。

ぜひご参加くださいね。

まだまだ運用の需要はあると思います。若い方は特に早く運用のことを知ってほしいと願います。どこに相談にいけがいいかわからない?どこで何をはじめるのかわからない?だまされるのがこわい。という方、私のところにお越しくださいね。無理のない始め方もアドバイスいたしますのでご安心ください。

杉本でした(^^♪

年末年始休業のお知らせ(2020年-2021年)

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社の年末年始休業期間につきまして、

下記のとおりご案内させていただきます。

皆様には何かとご不便と御迷惑をお掛けいたしますが、

ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

休業期間

2020年12月26日(土)~2021年1月3日(日)

上記期間でもお問合せは受け付け致しますが、

返信につきましては

2021年1月4日以降に順次対応させて頂きます。

何卒、ご理解の程宜しくお願い致します。

本年中はひとかたならぬご愛顧にあずかり

誠にありがとうございました。

来年も一層のサービス向上に努めてまいりますので

引き続き宜しくお願い申し上げます。

HPリニューアル工事中m(__)m

只今、弊社ホームページは

リニューアル工事中です。

そのため

一部表示できないページや

目的のページの表示までにお手数おかけしてしまう事などがございます。

ご不便をお掛け致しますが

完成まで今しばらくお待ちください。

将来の年金を増やし、税金のメリットを受けるには!?

「将来の年金を増やしたい」という方は、iDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)を始めようか?と思われていませんか?

普段のお客様とのかかわりの中でそういったお声をよく耳にします。

そこで、iDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)の概要をみてみたいと思います。

1、iDeCoとは?

iDeCoとは、公的年金にプラスして給付を受けられる私的年金制度の1つです。 公的年金と異なり、加入は任意となります。

加入の申込、掛金の拠出、掛金の運用の全てをご自身で行い、

掛金とその運用益との合計額をもとに給付を受け取ることができます。国民年金や厚生年金と組み合わせることで、より豊かな老後生活を送るための一助となります。

2、加入方法

iDeCoに加入する際は、iDeCoを取り扱っている金融機関(運営管理機関)で加入手続きをします。運営管理機関ごとに運用商品や手数料が異なります。

※詳細は、運営管理機関のウェブサイトをご覧になるか、

運営管理機関のコールセンターにお問い合わせ下さい。

金融機関選びは重要な選択となります。自身で運用しないといけないので、商品選びのアドバイスを頂けるような金融機関やその後の変更時などの対応をしっかりしてくれる金融機関を選んでください。

3、制度の詳細

出所:厚生労働省HP「iDeCoの概要」より

出所:厚生労働省HP「iDeCoの概要」より

いかがでしょうか?

国民年金連合会が実施しているiDeCoをご紹介させていただきました。

まずは、ご自身のお勤め先に企業年金が導入されているかどうか?

企業型確定拠出年金の場合、iDeCo(個人型確定拠出年金)の規約がどうなっているのか?まずは確認してみてくださいね。

従業員が加入するiDeCoに、事業主が掛け金を上乗せで拠出できる「iDeCo+」という制度もあります。

詳細は、厚生労働省のHPで確認してみてください。

はじめてみたいけど、どう始めていいかわからない・・・

どんな商品を選べばいいかわからない・・・

いくらくらいしたらいいかわからない・・・

もっと詳細な心配事などあると思います。

そんな方はぜひ、ご相談に起こしくださいね!

杉本でした(^^♪

あなたは企業年金に加入していますか?企業年金の歴史

あなたは企業年金に加入していますか?

ライフプランを作成するときに、お客様に下記の質問をしております。

・どのくらい収入があるか?その後の働き方は?収入見込み額は?

・どのくらい支出があるか?家族構成での支出の推移は?

基本生活費は?(食費、光熱費、通信費、医療費、おこづかい、雑費等)

・車の購入のタイミング、価格、維持費、何歳まで乗られるか?

・お子様は何人で(ご希望で)どんな教育を受けさせたいか?

・住宅は持ちたいか?戸建、マンション?予算は?いつ頃?どの辺りに?

・将来の年金見込み額は?(ねんきん定期便等で確認)

・職場で企業年金は導入されていますか?

・その他、ご加入されている年金はありますか?

・退職金はありますか?退職時の受取額はいくらくらいですか?

・資産(預貯金、不動産、株等)と負債(ローン等)は?

・将来の夢はありますか?

などといった内容をお伺いしてライフプランを作成しております。

ですが、一番最後まで苦戦するのが、

「将来の退職金見込額と企業年金のこと」この2つです。

退職金や企業年金がいくらもらえるか?がわからないのもですが、

・お勤め先に企業年金が導入されているか?

・導入されている企業年金の種類は何か?

・月々いくら掛金を捻出していて、いつ頃どのくらい受け取れるのか?

が把握できていない方がほとんどです。

そこで、企業年金の歴史をお話します。

退職金制度のはじまりは、江戸時代の商家の「のれん分け」にさかのばり、営業する権利を分けたり、独立資金を渡す「のれんわけ」には、功労や慰労の意味があったそうです。その後、高度成長期、物価上昇に合わせて給与を値上げすることが難しかったので、その分を社員が退職するときに退職金という形で支払うことを考えるようになり、退職金は「賃金の後払い」という意味を持つようになりました。その後、日本の平均寿命が延びる中、退職金は、社員の「老後の生活保障」という考え方になりました。

退職金は、退職時にはたくさんの資金が必要です。そのため、退職金を分割して支払う「退職年金」という考え方が出てきました。退職年金では一度にまとめて支払わらなくてすむので、その分の利息に相当するお金をプラスして支払うことにしました。これが、「企業年金」の始まりです。少しづつこのしくみを組み入れる企業が増えていき、平均寿命が延びる中、「老後の生活保障」というニーズと合致し、企業年金が普及するようになりました。

その後、国が制度として認め、1962(昭和37)年には税制適格退職金、1966(昭和41)年には厚生年金基金ができました。

1959(昭和34)年には中小企業だけが加入できる中小企業退職金共済制度が作られました。

高度成長期からバブル期には資産の運用成績がよく、少ない掛金で給付のための資金が準備できていましたが、その後、バブル崩壊とともに、経済・運用環境の低迷や少子高齢化が進み、次第に、本来必要な年金原資を準備できない企業がたくさん増え、国は、企業の経営の負担軽減などのために企業年金の見直しを進めることにしました。

新しい企業年金制度として、確定給付企業年金法および確定拠出年金法の2法が2001(平成13)年にそれぞれ制定され、企業年金制度の選択肢を広げました。

また、厚生年金基金制度においては、代行部分が母体企業の決算上の負債に計上されるようになったこともあり、平成14年4月の確定給付企業年金制度の創設時に合わせて代行部分の返上が認められたことによって、単独型・連合型の厚生年金基金の多くが確定給付企業年金へ移行しました。

こうしたなかで、平成16年法改正によって厚生年金基金の財政運営の抜本改正が行われました。その後、経済運用環境が再び低迷するなかで、厚生年金基金の代行割れ(保有資産が最低責任準備金に満たない状況)が社会問題となり、平成25年法改正により、厚生年金基金の新設は認められなくなり、健全な基金は厚生年金基金としての存続が認められているものの、解散または他の企業年金制度等への移行を促されることとなりました。

また、税制適格退職年金制度は平成24年3月末で廃止となりました。

いかがでしたか?

以上が企業年金の始まりから現在にいたるまでの流れになります。

経済環境等の影響で制度がかわっていく様子がわかりましたね。

企業年金が導入されている企業へお勤めの方は、ご自身の企業年金がどの制度なのか確認してみてくださいね。

次回、企業年金の種類と違い等をご紹介いたします♪

お楽しみに…杉本でした(^^)/

住宅取得等のときは親に贈与を頼んでみて!

こんにちは。ご相談の中でみなさん頭を悩ませるもののひとつは「住宅」にまつわることです。いつ?どこに?どのくらいの物件を?住宅ローンはどこで?など、人生で一度という大きな買い物をするわけですからね。それは悩みます。

最近、ご相談の中で住宅購入の話がでると、お客様へのご質問の中に

「親御さんかおじい様おばあ様からの贈与の予定はございませんか?」と聴くことにしております。

そして、贈与税が非課税となる、

「直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」という非課税の特例をご紹介します。

この特例では、平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。

ですが、こちらの特例の対象となるか?は

「受贈者の要件」

がございまして、要件を全て満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。

例えばその一部をご紹介しますと…

・贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。

(注)配偶者の父母(又は祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。

・贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。

・贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。

等々その他要件もございます。

「住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の要件」

「住宅用の家屋の新築」には、その新築とともにするその敷地の用に供される土地等又は住宅の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含みます。

「住宅用の家屋の取得又は増改築等」には、その住宅の取得又は増改築等とともにする敷地の用に供される土地等の取得を含みます。

また、対象となる住宅用の家屋は日本国内にあるものに限られます。

(1)新築又は取得の場合の要件

(2)増改築等の場合の要件

がそれぞれございます! 詳細は、国税庁HPでご確認ください。

「非課税の特例の適用を受けるための手続」

非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

いかがでしたか?

住宅購入をする時または増改築をする時は大変忙しい日々になりますよね。

住宅購入をご検討されている方は、早いうちから住宅メーカーや住宅ローンのこと、土地のことなどを調べておいてください。

(その時に見ればいいか…)や(勧められたタイミングで…)はあまりお勧めしません。急いで物件を探す、時間がない…と一生に一度の買い物が台無しになってしまいかねません。不動産は、簡単に購入したり手放したりできないものですから、いろいろな面から慎重な下調べが必要かと思います。

いつ?どこに?どのくらいの物件を?ということから何パターンの可能性のある方は、ライフプランを作成してみることをお勧めいたします。

いつ?…子供が何歳の時に?(子供の転校の問題等)

どこに?…実家の近く?将来はご主人のご実家だから他県かな?交通の便がいいマンションがいいかな?

どのくらいの物件を?…これから教育資金もかかるのでどのくらいの物件価格ならやっていけれるかな?

など頭で考えても解決しないです。それを数字で落とし込むシミュレーションをしてみましょう。いつでもご相談にお越しくださいませ。

杉本でした(^^)/

詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。

新着動画「健康保険組合について~その2~」UPしました♪

「健康保険組合について~その2~」動画アップいたしました♪

コロナで心配、熱中症も心配、自分にできる備えとは?

ご視聴・チャンネル登録よろしくお願いいたします☆

« Older Entries Newer Entries »