Posts Tagged ‘FP’

FP3級 合格しました!

FP3級講座を受講された方より

「合格」のお知らせを頂きました!

I 様 FP3級 合格おめでとうございます!

「受講者のお声」を頂きましたのでご紹介します♪

I 様

【セミナー・イベント名】

FP3級講座

【セミナー・講座の内容はいかがでしたか】

良かった

【特にここが】

受講者の方と先生のおかげで、楽しく教わる事が出来ました!

【受講中のご感想】

毎週水曜日が楽しみでした!事務所の方々も気さくな方々で、楽しく受講出来ました。

【受講の動機】

試験について調べようとしたら、ネットで見つけました。

【受講して良かったと思う点】

勉強する習慣が無いので、機会を設ける事が出来た事が1番良かったです。

【改善したほうがよいと思う点】

1回の範囲が広いので、受講時間を30分プラスして頂けると、おさらいの時間をとれるかなぁと思います。

【今後の受講者へ向けて ひとこと】

通勤中に受講内容の予習や過去問を解きました。

いろんなことを知れて楽しいので、是非チャレンジして頂きたいです。

***********************

I 様、貴重なご意見ありがとうございます。

今後の講座に役立てたいと思います!

2021年5月23日(日)のFP3級試験向け講座

ファイナンシャルプランナーの専門家集団が作ったFP3級講座詳細はこちら↓↓↓

FP3級の知識を

一生役に立てられるファイナンス(お金)の知識にしていただきたい。

ただ合格だけではなくて、実生活に特化したFP3級講座

ご好評頂いています♪

FP3級プレ講座(無料)は

3/23(火)・3/30(火)10:00~11:30開催です。

FP3級講座 第1回は

4/7(水)10:00~12:30開催です。

お申込みはこちら↓↓↓

*プレ講座に参加されていないかたのお申込みも受付いたします。

*再受講の方は備考欄に「再受講」とご記入ください。

企業型確定拠出年金導入をお考えの企業様はこちら

弊社では企業型確定拠出年金導入のサポートをしています。

国が推奨している制度で、少額から始められて大きな退職金をつくることができる、福利厚生の整備など

積水ハウスさんと合同セミナー&相談会開催します

3月20日(土)

「ライフプランから考える、家を建てる時のポイントとは!?」

将来家を建てたい方 必見です。

参加者特典

1.本屋さんでは買えないカタログプレゼント

2.家計の見直しに役立つキャッシュフロー記入表プレゼント

令和2年分 確定申告はお済みですか?

みなさん令和2年分の確定申告はお済みでしょうか。

例年は3月15日まで確定申告の期間ですが、今年は“新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月 16 日~3月 15 日)と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、全国一律で令和3年4月 15 日(木)まで延長”されました。(国税庁HPより)

2社以上から給与の支払いを受けている方や、

副収入(給与以外の所得)の合計所得金額が一定額を超える方、

生命保険の一時金や損害保険の満期保険金を受け取った方、

ふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出していても、寄付金の自治体が5か所を超える方など、

確定申告をすれば控除などが受けられる方、

所得税は確定申告しても、もう還付はない方も、

再来年の住民税の額にも影響しますので忘れずに申告しましょう。

今年は、新型コロナ税特法(※)や、青色申告特別控除・基礎控除額など前年との変更点がありますので、申告にあたって注意したいですね。(※)新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置

令和2年分の申告の注意点

1、新型コロナ感染症に伴う給付金等

新型コロナの給付金・支援金も他の収入と同様、所得税の確定申告が必要となる場合があります。

例えば、事業をされている方は「持続化給付金」「家賃支援給付金」「雇用調整助成金」は課税対象のため、受給された場合は注意が必要です。

私たち国民に一律10万円が給付された「特別定額給付金」や、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」「子育て世帯への臨時特別給付金」は非課税ですので申告の必要はありません。

また、国から個人に対する以下のような給付については、一時所得として課税対象になりますので、他の一時所得との合計額が50万円を超えると、確定申告が必要になる場合があります。

・マイナポイント

・「GoToイート」の利用時に付与されるポイントや食事券に対する25%のプレミア分

・「GoToトラベル」を利用した旅行者への国からの給付(旅行代金の2分の1相当額)

一時所得に該当するものの例としては

・生命保険の満期保険金(年金形式で受け取るものは、「雑所得」)

・長期損害保険の満期返戻金・遺失物を拾った人がお礼としてもらう謝礼金・懸賞、クイズの賞金や商品

(個人事業者が業務を通じて得た所得は、「事業所得」)

・競馬の馬券、競輪の車券の払戻金

(たまに楽しむ程度の払戻金は「一時所得」。馬主が競走馬を保有することによって得た所得は、「事業所得」または「雑所得」)

2、基礎控除の金額変更

令和2年分の申告から、個人の所得税について基礎控除額が38万円から48万円に引き上げられます。

3、PCR検査は医療費控除の対象?

医療費控除の対象となる医療費は、医師等による診療や治療のために支払った費用、及び治療や療養に必要な医薬品の購入費用などとされています。

そのため、新型コロナに罹っている疑いがあり、医師等の判断でPCR検査を受けた際の費用については自己負担分のみ医療費控除の対象となります。

帰省のために念のため自己判断で受けたPCR検査の費用については医療費控除の対象とはなりません。

令和2年分はマイナンバーカードを使って、スマホでも申告できるようになりました。

また一段と便利になってきましたね。

私たちの税金で社会保障等を支えています。

払うところはキチンと納税して、

納税しなくてもいいところはキチンと還してもらいましょう!

by yamada

高額療養費をもっと知ろう!

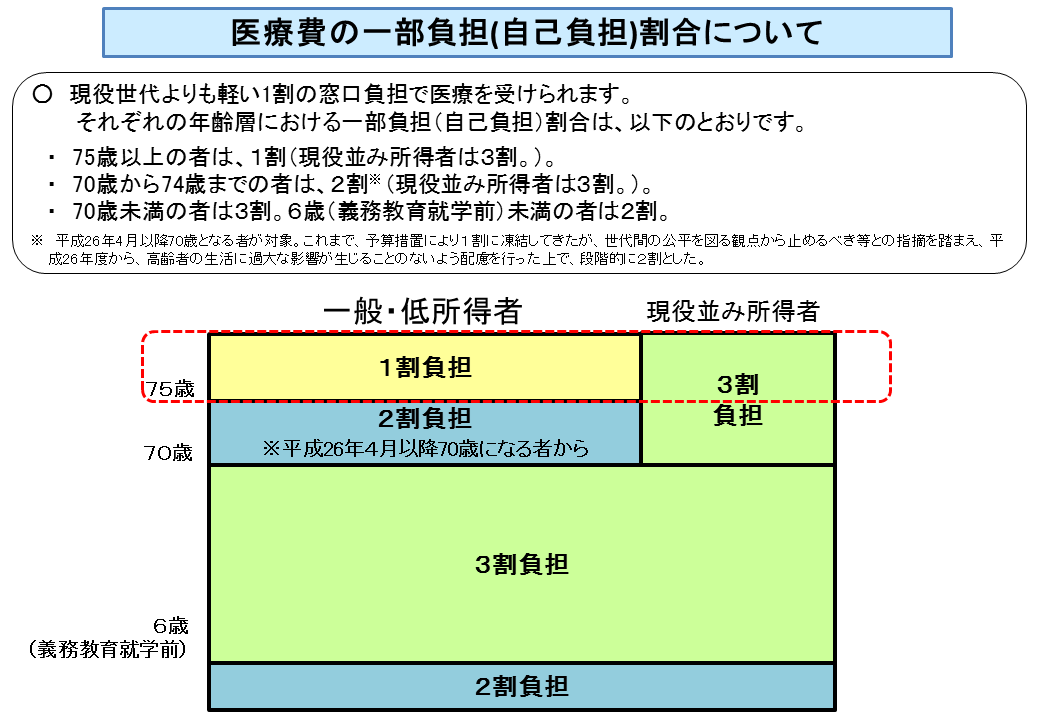

医療費の助成制度にはさまざまなものがあります。

身近なものでは、健康保険があります。

健康保険は、年齢や所得によってそれぞれ医療機関に支払う窓口負担割合が変わりますね。

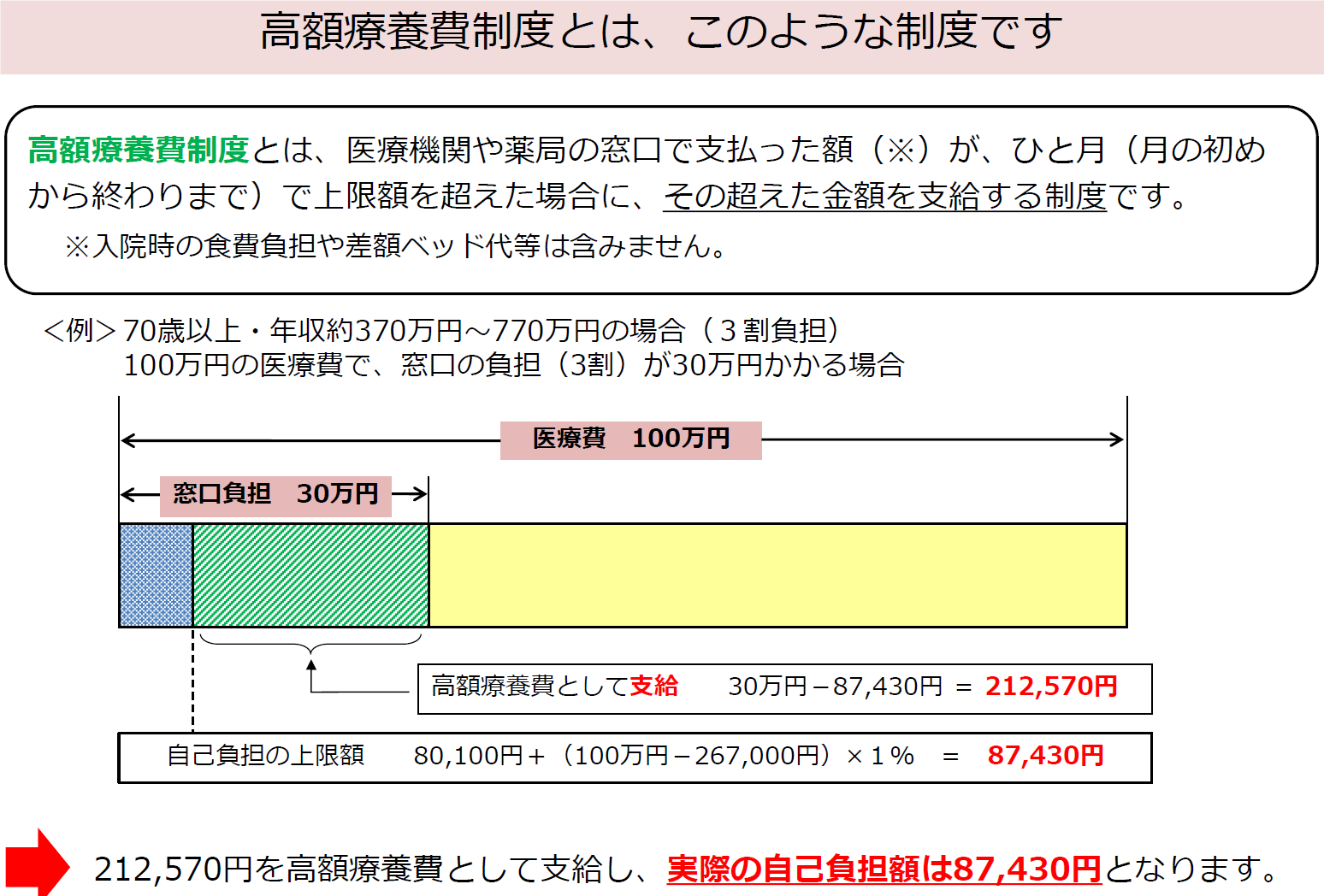

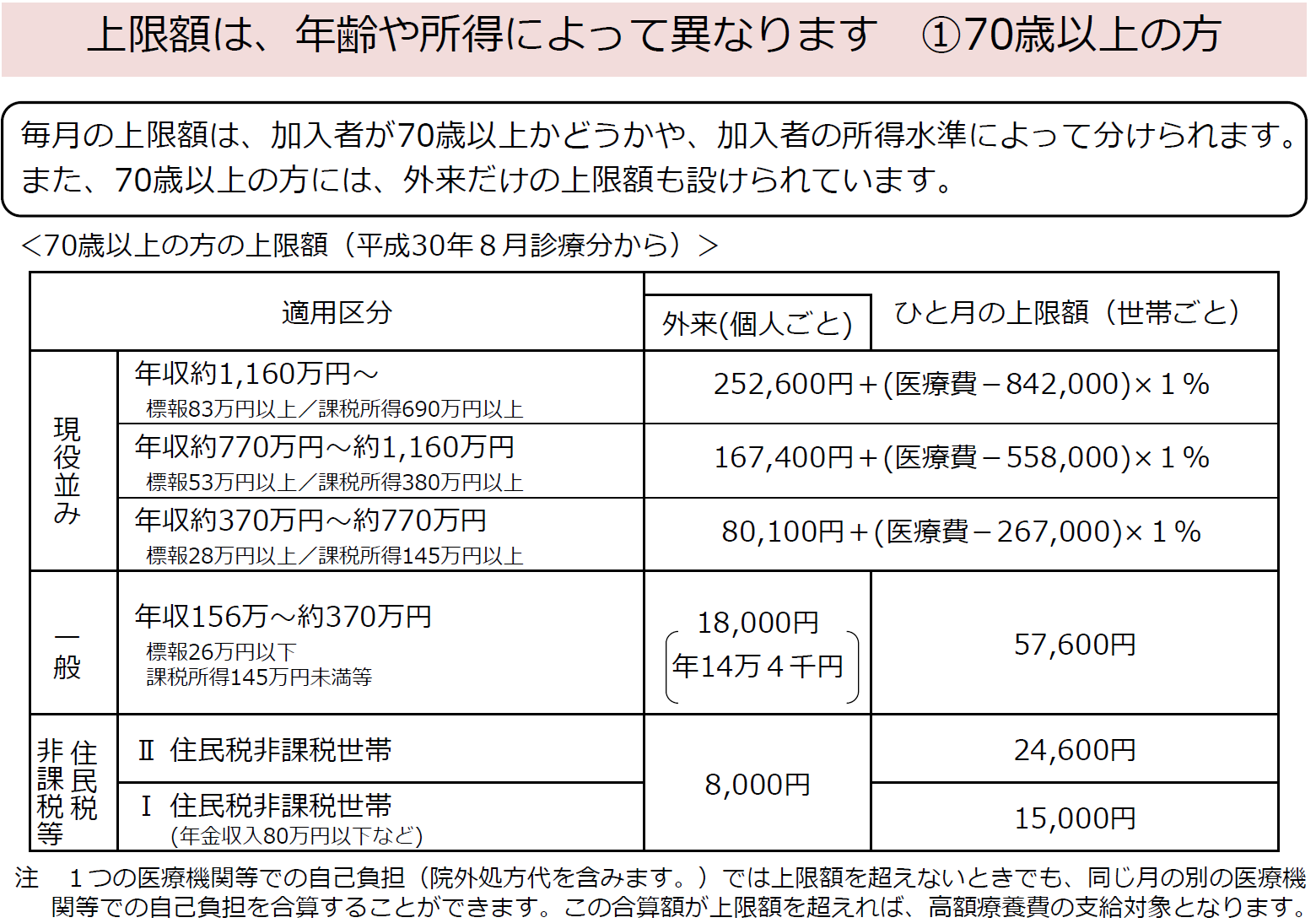

しかしながら、入院や手術をした場合は医療費が高額になる場合がありますね。ですので、健康保険の制度で、「高額療養費制度」という制度があります。

いかがでしょうか?

病気やけがで入院・手術をした方はご存じだと思いますが、

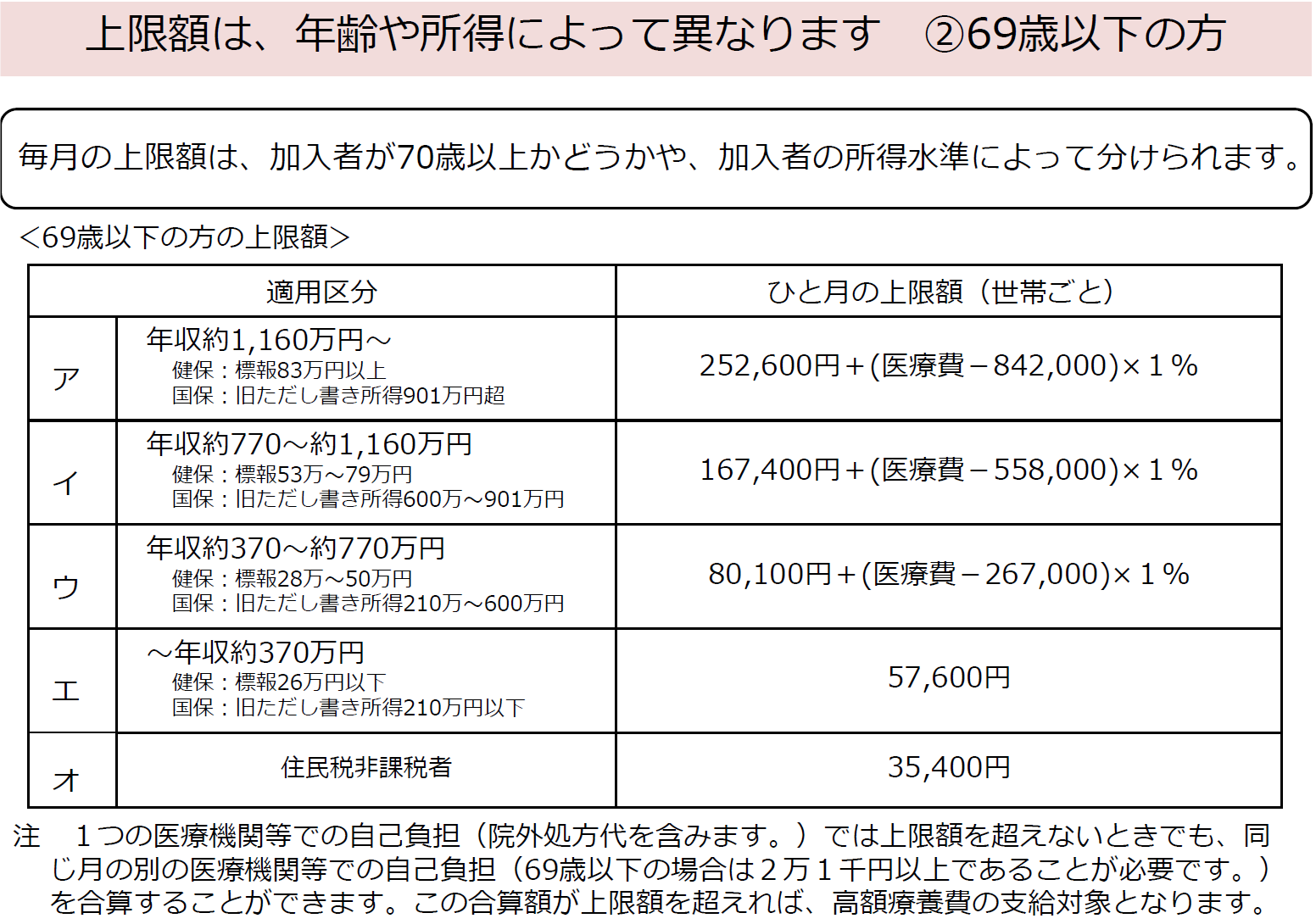

ここからもう少し「高額療養費制度」について掘り下げていこうと思います。ご自身の上限額を確認してみましょう!

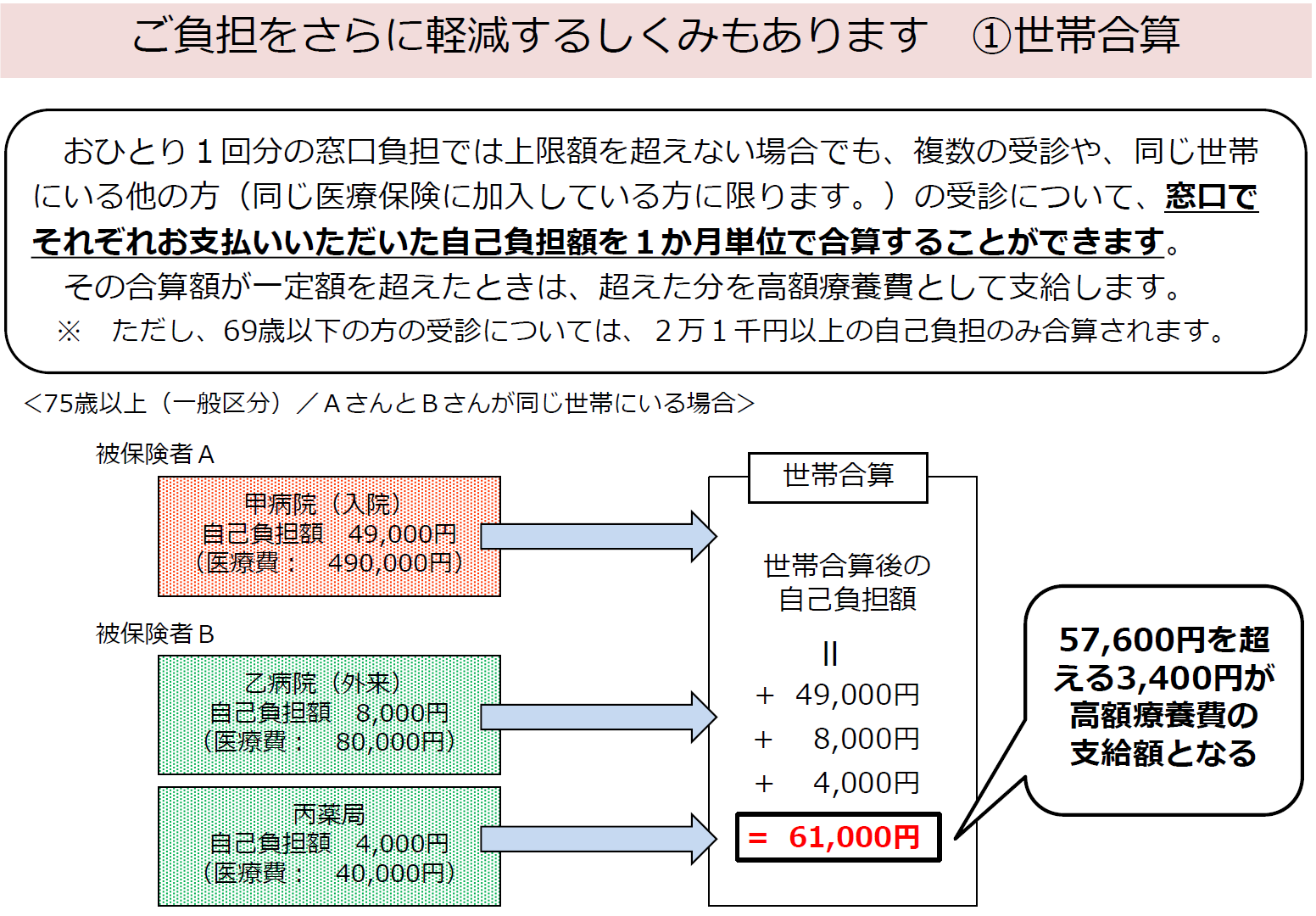

さらに、ひとりでの窓口負担では高額療養費の上限額を超えない場合でも、「世帯合算」できる場合もあります。

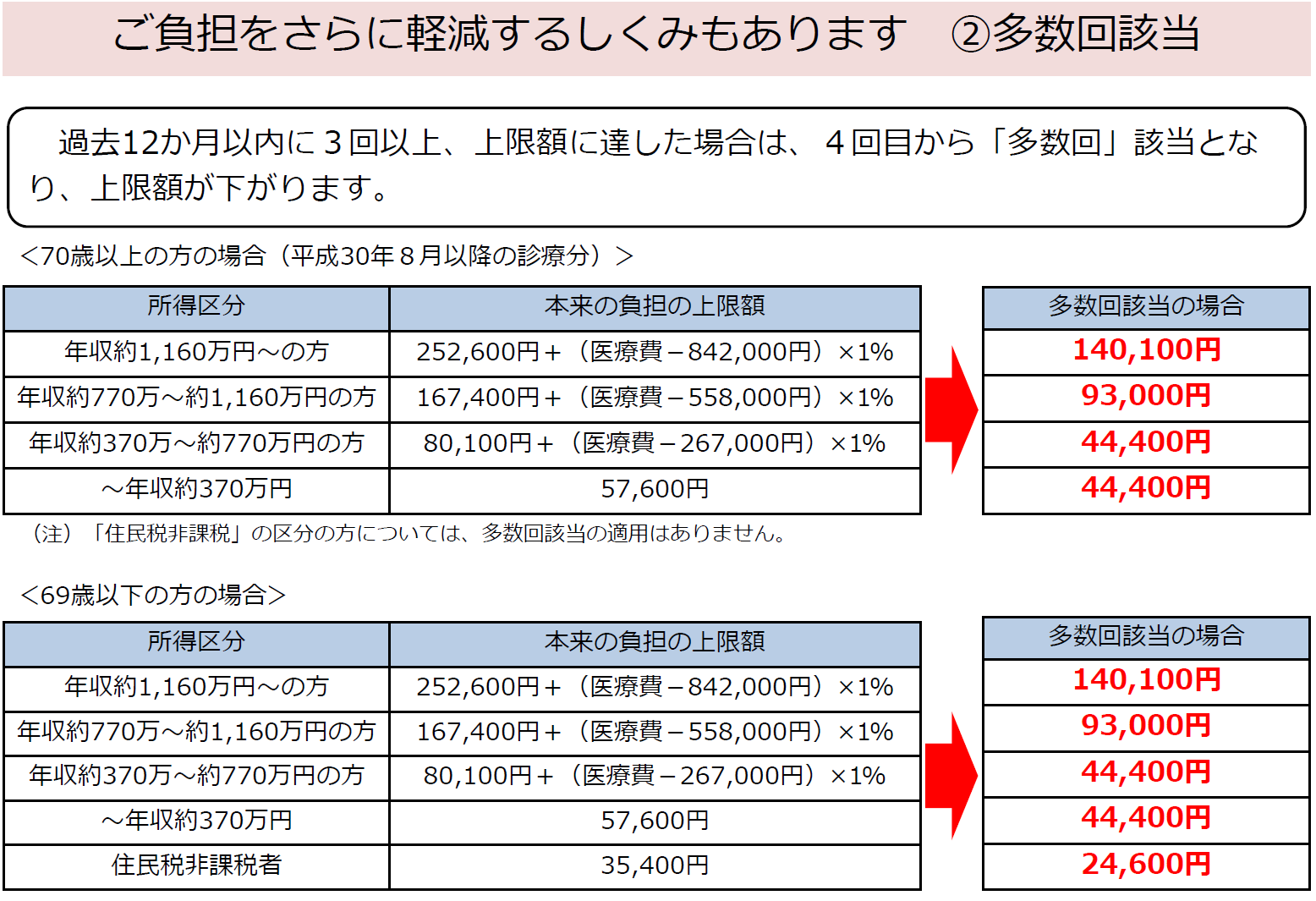

または、過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回該当」となり、上限額が下がります。

出所:厚生労働省HPより

なかなか、「世帯合算」や「多数回該当」までご存じのかたは少ないかもしれません。

今回は、高額療養費制度のお話を少し掘り下げてご紹介させていただきました。

こんなにすばらしい日本の医療費制度の一つである健康保険があるなら、民間の生命保険に入る必要があるの?と思われた方もいっらっしゃるのではないでしょうか?

民間の生命保険の保障は、健康保険やその他の医療助成制度では補えないところを考えるだけでいいのです!

それを理解して保険に加入することをお勧めいたします。

私たちはまず、こういった健康保険等の話を含め、さまざまな視点から保障をアドバイスしております。

みなさまもぜひご相談にお越しくださいませ。

杉本でした(^^)/

YouTubeに知っ得動画アップしました☆

今回は中西が

令和時代の社会保障と働き方を

令和2年版厚生労働白書概要版から

抜粋して解説します。

チャンネル登録

いいねボタン♪

押していただけると励みになります☆

https://youtu.be/L4uQjNiXW0M

社長ときめきインタビュー更新しました♪

株式会社クリエココ

代表取締役 中嶋政和様

お忙しい中ご対応くださいましてありがとうございます!

今後ともよろしくお願い申し上げます。

NISA・iDeCoセミナー

NISAとiDeCo。

よく耳にするけれど、制度や仕組みはよくわからない。何がどう違うの?

興味はあるけど、どうやって始めたらいいのかわからない…

数千円の少額で出来るのであれば、積み立てを始めてみたい…

などなど、話題になっているけどNISA制度や投資についてよくわかっていない

という方に向けて投資経験を有するFPがわかりやすく解説します。

2021年始動!

仕事始めの早朝、参拝してまいりました。

ありがたいことに今年も良いお天気で、

お日様のパワーをふんだんに戴いているスタッフです。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

年末年始、いかがお過ごしでしたか?

私は数年ぶりに起きて年越しができました。

日の出も拝むことができ、元気が戻ってきたぞ♪と

喜ばしい新年の幕開けでした。

今年は、筋力をつけ、老後の健康の土台を作っていこうと思っています♪

(ズンバ仲間の皆様、ステイホームでもオンラインで繋がれば、やれますよね~♪頑張りましょ~(*^^*)/♪)

たくさん笑って表情筋も鍛えて、

(オンライン顔ヨガ仲間の皆様、マッサージから筋膜リリースのお話から今年も期待しましょ~(*^^*)/♪)

たくさん幸せを感じて(アロマで除菌、消臭、そして香り一つで世界が変わる~(*^^*)/♪)

コロナ禍でいろんなことが激変中ですが、私の周りには素敵なご縁がたくさん(*^^*)/♪

幸せにもみくちゃにされたら、周りに広めていきたいです。

感染症に感染しないように、

気付かず感染させてしまわないように

よく考えて行動して

ポジティブシンキングで過ごしていきたいです(*^^*)

本年もよろしくお願いします(*^^*)/

by yamada

老後の年金づくりは個人が自らの責任で運用する時代へ

確定拠出年金(DC)が確定給付年金(DB)をついに逆転した。と新聞の記事にでていました。

確定給付年金(DB)は企業が将来の給付額を約束し、給付額を賄うのに必要な掛け金を算出して拠出する。年金資産は企業が一括して運用する。運用リスクは企業が負い、運用難で積み立て不足が発生すれば企業が穴埋めする。

一方、確定拠出年金(DC)は拠出額をあらかじめ決めておき、給付額は運用実績によって変動する。加入者ごとに年金資産を運用し、運用リスクを負って運用先を選ぶ。

その個人が自ら運用先を選ぶ確定拠出年金の加入者数が、企業が将来の給付額を約束する確定給付年金の加入者数を逆転したようだ。確定拠出年金の加入者数は1000万人に迫っている。老後を見据えた年金づくりは「会社任せ」から、個人が自らの責任で運用する時代に本格的に移る。

この確定拠出年金には、会社が掛け金や手数料を支払って加入者が運用する「企業型」と、加入者自ら積み立てて運用する「個人型(iDeCo)」がある。ともに税制優遇が受けられ、老後に向けた資産形成を支える制度として活用が広がっている。

企業型と個人型を合わせた確定拠出年金の加入者は3月末時点で881万人に上り、前年比で69万人増えた。一方、確定給付年金は制度をとりやめる企業が多く、加入者数が頭打ちとなっている。

確定拠出年金は70万人近いペースで増えており、足元で確定給付の加入者数を上回った可能性が高い。確定拠出の運用資産は全体で個人金融資産の1%弱にあたる約15兆7500億円規模に拡大した。

確定拠出年金で増加が目立つのが個人型だ。3月末時点で約3割増の156万人と企業型(5%増の725万人)に比べ伸びが目立つ。少子高齢化による年金不安や、いわゆる「老後2000万円問題」などで若年層の資産形成意識が高まるなか、3月の株式相場の下落を機に、個人型に加入する動きが広がった。

企業年金を取り巻く環境も変わった。従来は確定給付が主流だったが、長引く低金利で企業は運用難に直面している。運用実績が悪化して積み立て不足が発生すれば企業が穴埋めする必要がある。そのため、あらかじめ拠出額を決めて運用成績によって給付額が変動する企業型確定拠出へ推移する企業が増えている。

3月末時点の確定拠出年金導入社数は3万6000社と前年に比べて2800社強増えた。

確定拠出年金の加入者増を受け、関連する金融商品の市場規模も拡大している。投資信託協会の推計によると、確定拠出年金向け投資信託の残高は11月末時点で7兆5000億円と昨年末比で8000億円強増え、過去最高水準で推移する。

年金運用で自己責任の比重が高まると、今後は投資教育の重要性が一段と高まる。

確定拠出年金の運用状況をみると、預金や保険など「元本確保型」が運用資産全体の半分以上を占める。元本確保型は低金利下で運用による利益が出にくいため、運用益の非課税などの制度のメリットを十分に生かせない。老後資金を積み上げるには一定のリスクを取った運用が必要で、投資知識が欠かせない。

出所:日本経済新聞(2020年12月20日)の記事より

との記事がありましたが、

実務でもお客様で企業型確定拠出年金制度を導入している企業にお勤めで運用している方がいらっしゃいますが、元本確保型100%で運用されている方が結構多いです。「そのままじゃもったいないですよ」と運用商品を選択し運用することの大切さやリスクをなるべく軽減するためのアドバイス等をしております。

ここ数年でやっと「運用」にチャレンジしよう!という方が増えてきたように思います。ですが、やみくもに始めれば散々な結果になってしまいます。

新聞記事でもあるように、運用していくためには、投資知識が欠かせません。

運用商品を提供する金融機関選びも非常に重要です!

弊社は、ファイナンシャルプランナーとして運用の基礎から丁寧にご説明アドバイスさせていただいております。

資産運用セミナーも大人気で、初心者向けでは、

(株)KG情報しごと計画学校 で特別セミナーとして資産運用をテーマとした、「働きながら殖やす!女性のため簡単資産運用術」セミナーを定期的に開催させていただいております。

ぜひご参加くださいね。

まだまだ運用の需要はあると思います。若い方は特に早く運用のことを知ってほしいと願います。どこに相談にいけがいいかわからない?どこで何をはじめるのかわからない?だまされるのがこわい。という方、私のところにお越しくださいね。無理のない始め方もアドバイスいたしますのでご安心ください。

杉本でした(^^♪

« Older Entries Newer Entries »