Author Archive

2〜3月の「統計ラッシュ」って何?

〜ニュースの数字が、家計に効いてくる理由〜

2月から3月にかけて、ニュースでは「物価指数」「雇用統計」「GDP」といった数字が立て続けに発表されます。

正直、「また難しい話か…」と思われがちですが、実はこの時期の統計、私たちの生活にかなり直結しています。

なぜなら、2〜3月に出てくる数字は、

「去年の経済がどうだったか」

「今年はどうなりそうか」

この2つを同時に教えてくれる“答え合わせ”だからです。

例えば「物価の数字」。

ここで物価が下がってくれば、「そろそろ金利は落ち着くかも」という見方が出ます。

逆に、物価が高止まりしていれば、住宅ローン金利や預金金利に影響が出る可能性があります。

また「雇用」や「賃金」の数字も重要です。

賃上げが進んでいるのか、それとも家計が苦しくなっているのか。

これは春からの消費や景気を占う大事な材料になります。

日本では4月から新年度が始まります。

企業の計画、国の経済運営、金融機関の方針も、この2〜3月の統計を見て方向性が決まると言っても過言ではありません。

つまりこの時期の統計は、

「投資家のための数字」ではなく、

「これからの家計環境を映す天気予報」 のようなもの。

ニュースに出てくる統計の数字は難しそうに見えますが、

実は「家計の健康診断の結果表」のようなものです。

全部を理解しようとしなくて大丈夫。

2〜3月は

「物価はどう?」

「給料は増えてる?」

「金利は上がりそう?」

この3つだけ意識してニュースを見るだけで十分です。

そして気になったら、

住宅ローン、保険、貯蓄の見直しを**“そのうち”ではなく“今”**。

体調が悪くなってから病院に行くより、

早めにチェックした方がラクなのは家計も同じです。

数字は正直です。

目をそらしても、家計にはちゃんと効いてきます。

今年の暮らしを守るために、

2〜3月はニュースを5分だけ真面目に見る月にしてみませんか?

未来の自分が、きっと「やっといて良かった」と言ってくれると思います☆

高市政権と株式マーケット・金利・為替

こんにちは、濱尾です。立春が過ぎ少し寒さも和らいだ感じがしますね。

先の衆議院選挙で自民党が圧勝し株式マーケットも上昇傾向のようですね。

そこで、今回は「高市トレード」はどこまで続くのか? 市場の現在地と今後の焦点として書いてみたいと思います。

2026年の日本の金融市場は、「高市トレード」という言葉が象徴するように、政治とマーケットがこれまで以上に密接に連動しています。

衆院選での歴史的圧勝を受け、高市政権の政策期待が株式・為替・金利にどう影響しているのか。

最新の市場データと専門家の分析を踏まえ、現状と今後の注目点を整理します。

1. 高市トレードとは何か? ──円安・株高・債券安が同時に進む現象

高市政権の誕生・選挙圧勝を背景に、投資家が「積極財政+金融緩和継続」を織り込むことで起きる市場の動きが「高市トレード」と呼ばれています。

- 株式:買いが入りやすい → 株高

- 為替:円売りが入りやすい → 円安

- 債券:売られやすい → 金利上昇

高市首相はリフレ派として知られ、デフレ脱却を重視し、金融緩和に前向きな姿勢が市場に強いシグナルを与えています。

2. 株式市場:史上最高値圏へ ──政策期待と政権安定が追い風

● 選挙後、日経平均は5万7千円台へ

衆院選での圧勝を受け、日経平均は史上最高値を更新し、5万7千円台に乗せる場面も。

政権基盤の安定が「成長投資・危機管理投資の加速」への期待を高めています。

● 60,000円到達も視野

市場では「6万円台が見えてきた」との声もあり、短期的には強い地合いが続いています。

● ただし、積極財政のトーンダウン観測も

高市首相の発言がやや穏健化しているとの見方から、

「市場が期待したほどの大型財政出動はないのでは」

という利益確定売りのリスクも指摘されています。

3.為替市場:円安基調だが“160円の壁”が意識される

● 選挙直後は円安が進行

財政刺激策期待から円売りが入り、円安方向へ。

● しかし、政府の「160円防衛ライン」が重し

為替市場では、1ドル160円付近で政府・日銀の介入警戒が強く、

円安が加速しにくい状況が続いています。

● 円高方向への揺り戻しも

選挙後の材料出尽くしや財政運営への慎重姿勢が意識され、

短期的には円高に振れる場面も見られています。

4. 金利(債券市場):長期金利は上昇圧力 ──ただし反応は限定的

● 株高・円安 → 債券売り → 金利上昇

リスク選好が高まる中、国債は売られやすく、長期金利は上昇傾向。

● しかし上昇幅は小さい

10年国債金利は2.27%と、選挙のインパクトの割に上昇は限定的。

● 日銀は2026年前半に政策金利1.0%へ?

第一生命経済研究所のレポートでは、日銀が利上げを続け、

2026年前半に政策金利が1.0%に到達するとの見通しも示されています。

5. 高市政権の政策が市場に与える影響 ──積極財政はどこまで続くのか?

● 実現可能性が高い政策

- ガソリン・軽油の旧暫定税率廃止(約1.5兆円規模)

→ 2025年度補正予算の柱になる見込み

ただし、金融市場への直接的な影響は限定的と見られています。 - 年収の壁・消費減税は慎重姿勢

- 「年収の壁」大幅修正は早期実現が難しい

- 食料品の消費減税も実現可能性は低い

→ 市場が期待した“積極財政”の勢いが弱まる可能性。

6. 今後の注目ポイント ──高市トレードは続くのか?

① 為替介入の有無(160円ライン)

円安が進むかどうかは、政府・日銀のスタンス次第。

介入があれば円高方向へ急反転する可能性。

② 財政政策の規模と方向性

積極財政が続くか、慎重姿勢に転じるかで株式市場の温度感が変わる。

③ 日銀の利上げペース

2026年前半の政策金利1.0%到達が現実味を帯びれば、

金利上昇 → 株式のバリュエーション調整が起きる可能性。

④ 米国の金融政策(FED)

FEDは2026年前半までにFF金利を3.5%へ引き下げる見通し。

日米金利差が縮小すれば、円高圧力が強まる。

7. まとめ:政治と市場の連動が強まる2026年 ──短期は強気、しかし中期は政策次第

高市政権の安定と政策期待が、株高・円安・金利上昇という「高市トレード」を再点火させています。

ただし、

- 財政政策のトーンダウン

- 為替介入警戒

- 日銀の利上げ

など、相場の転換点となり得る要素も増えています。

短期は強気、中期は政策次第。

これが2026年の日本市場のキーワードと言えるでしょう。

高市政権が今後出していく政策等が、日本にとって良い方向になることを期待したいと思う今日この頃です。

弊社ではお金にまつわる相談を実施していますので

下記からお気軽にお問い合わせください。

https://okayama-fp.com/consultation.html

By:濱尾

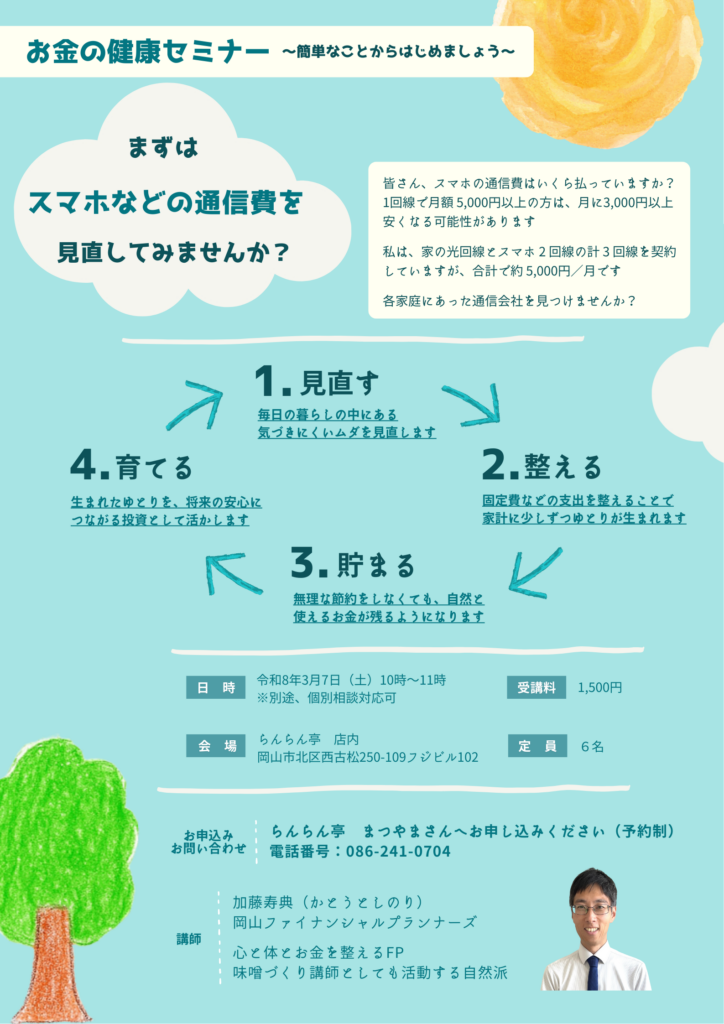

【お金の健康セミナー案内】

皆さん、いかがお過ごしでしょうか。

明日は節分ですね。福を呼び込む準備はされていますか。

今回は、節約することで福を呼び込めるかもしれない通信費の見直しセミナーのご案内です。

皆さん、スマホ1回線あたりの料金はいくらでしょうか?

1回線で月額 5,000円以上の方は、月に3,000円以上安くなる可能性があります。

通信費の見直しをするだけで、年間数万円以上の節約に繋がります。

各家庭にあった通信会社を見つけませんか?

ご興味のある方はご参加いただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

【お金の健康セミナー(通信費の見直し)】

日 時:令和8年3月7日(土)10:00~11:00(※別途、個別相談対応可)

会 場:らんらん亭 店内(岡山市北区西古松250-109フジビル102)

受講料:1,500円

定 員:6名

申 込:らんらん亭 まつやまさん(電話番号:086-241-0704、予約制)

加藤寿典

旭公民館さんで「ゲームをしながら和気あいあい~みんなで相続について学びましょう~」講座を開催しました。

新年になり初めての講座は、旭公民館での講座でした。旭公民館は、2月末で閉館し(活動は1月末で終了)、3月1日からは”岡山中央公民館”(北区蕃山町6-53)へ新築移転します。

旭公民館「旭ゆうゆう大学」での最後の講座をご担当させていただく貴重な機会に恵まれて感謝いたします。講座では、生前からの相続対策をカードゲームを通じて楽しく学んでいただけるよう工夫しております。みなさま、カードゲームも楽しくされている様子がうかがえる良い会になりました。

最後まで真剣にご清聴いただきありがとうございました。

円満相続に向けて、まだまだ知らないこともあると思います。今後は、終活ノート「全3回で開催!やさしく書ききるエンディングノート講座」も始めます!ぜひご参加ください。

杉本でした(^^)/

【プロが解説】「一番安心できる遺言書」って何?公正証書遺言のメリットと注意点

皆様、こんにちは!ファイナンシャルプランナー・行政書士の末藤です。

「大切な家族のために遺言書を残したいけれど、自分で書くのは不備がありそうで不安……」そんな方に一番におすすめしているのが、「公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)」という方法です。

今回は、なぜこの方法が「最も確実」と言われるのか、その理由と基本的な注意点を分かりやすく解説します。

1. 公正証書遺言が「安心」な4つの理由

公正証書遺言は、法律の専門家である「公証人」が関わって作成する遺言書です。そのため、自分一人で書く遺言書にはない強力なメリットがあります。

- 「無効」になるリスクがほぼゼロ: 法律のプロが内容をチェックして作成するため、書き方のミスで遺言が無効になる心配がありません。

- 紛失や書き換えの心配がない: 遺言書の原本は公証役場で厳重に保管されます。データでも保存される仕組みがあるため、火災や紛失でなくなる心配もありません。

- 裁判所の手続き(検認)が不要: 亡くなった後、通常なら必要な「裁判所での確認手続き」をスキップして、すぐに相続の手続きに入ることができます。

- 字が書けなくても大丈夫: 体調やケガなどで文字が書けない方でも、公証人に口頭で伝えることで作成が可能です。

2. 知っておきたい「少し大変なところ」

メリットの多い公正証書遺言ですが、事前に知っておくべきハードルもいくつかあります。

- 費用がかかる: 財産の額に応じて、公証役場に支払う手数料が必要になります。

- 協力者が2人必要: 作成の場に、「証人」と呼ばれる立ち会い人が2人必要です。ただし、家族や利害関係のある人は証人になれません。

- 手間がかかる: 公証役場へ足を運ぶ必要があります。(※病気などで外出が難しい場合は、公証人に自宅や病院へ来てもらうことも可能ですが、実費がかかります。)

3. 作成までの大まかな流れと準備するもの

いきなり公証役場へ行くのではなく、まずは以下のような準備を整えるのがスムーズです。

- 証人(2人)を決める: 信頼できる知人や、守秘義務のある専門家に依頼します。

- 必要書類を揃える: 本人の印鑑証明書や実印、家族関係がわかる戸籍、不動産がある場合はその証明書などを用意します,。

- 公証人と打ち合わせ: 誰に何を譲りたいかを伝えて、原案を作ってもらいます。(法律の専門家に原案を作ってもらってもよいでしょう。)

- 当日: 証人と一緒に公証役場へ行き、内容を確認して署名・押印をすれば完成です。

【まとめ】

公正証書遺言は、準備に少し手間と時間はかかりますが、それ以上に「自分の想いを確実に形にできる」という大きな安心感があります。

「自分の家族にとって、どの方法がベストなの?」と迷われたときは、ぜひお気軽にご相談ください。

書類の準備から公証人との調整まで、しっかりとサポートさせていただきます!

【重要なお知らせ:さくらで修活の開催日程の訂正について】

いつも高齢者コミュニティ「さくらで修活」にご参加いただき、心より御礼申し上げます。

このたび、当ホームページおよび配布資料にてご案内しておりました開催日程に誤りがございました。

関係者の皆様にはご迷惑と混乱をおかけいたしましたこと、深くお詫びいたします。

<訂正後の正しい日程>

誤)2月14日(土)

正)2月28日(土)

お時間は10時から開始(9時30分受付)となります。

現在お申込み済みの方につきましては、上記訂正後日程で受付継続となります。

変更に伴い、ご都合がつかない場合やご不明点がございましたら、事務局までお気軽にご連絡ください。

引き続き、皆様に安心してご参加いただける場づくりに努めてまいります。

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

明けましておめでとうございます!本年も宜しくお願いします!2026年税制大綱について思う事・・・

2026年度税制大綱とは?

2025年12月19日、自民党と日本維新の会が中心となって「2026年度(令和8年度)税制改正大綱」が発表されました。これは翌年の税制改革の方向性=大きな設計図です。正式な法案にするには国会での審議が必要だけど、現時点で“こう変わる可能性が高い”って内容がギュッと詰まっています。

今回の税制改正の基本的な考え方

今回の大綱は、 国民生活の負担軽減と経済活性化の両立 を軸にしています。

ポイントはざっくり言うと:

- 家計の税負担を下げる

- 働くインセンティブを高める

- 富裕層や資産へも公平に税を課す

- 企業の投資やイノベーションを支援する

…というバランス重視の構造です。

🔥 大きな改正ポイント(国民目線で分かりやすく)

① 年収“壁”の引き上げ

サラリーマンの世界でよく話題になる「年収の壁」。

以前は所得税がかかるラインが160万円だったのを、178万円まで引き上げます。

つまり、年収が178万円までなら所得税がゼロになる人が増える可能性があるということ。これは生活をラクにする動きです。

② 基礎控除が物価連動でアップ

基礎控除(誰でも一律に引ける控除)は、これまで固定でしたが、物価上昇に応じて調整する新ルールを導入。

2026年は物価上昇率を反映させて基礎控除が増額され、約58万円 → 約62万円へアップします。

物価が上がっても税金面での負担感を和らげようという発想です。

③ 給与所得控除・特例控除の見直し

給与所得控除は、税金の計算で使う“給与に応じた経費”的な控除です。

これも見直しが入り、低・中所得者でも受けやすい控除に調整されます。

また、基礎控除の特例が拡充されて、年収665万円以下の人は一律42万円の控除を受けられるようになります。

ここも地味だけど大きい。手取り改善につながる内容です。

④ 高所得者への負担の見直し(ミニマム課税)

一方で、高所得で税負担が不均等になりがちな人に対して負担を強化する動きもあります。

いわゆる富裕層対策で、超高額所得者向けの最低税率制度(ミニマム課税)の基準を下げ、税率を引き上げる案が出ています。

これは「所得が多すぎる人ほど税をしっかり払え」の考え方ですね。

⑤ 相続税・贈与税の“不動産評価”の見直し

相続税の節税でよく使われる不動産評価の“ズレ”。

実勢価格と税務評価の差が大きい貸付不動産に対して、評価方法を見直し「税の公平性を高める」動きが入ります。

資産家向けの節税策の調整ですね。フェアに税を課す方向です。

⑥ 自動車関係、生活関連の税制

自動車取得税に相当する「環境性能割」が廃止される方向や、自動車関連税の整理も進んでいます。

ここは自動車購入者や自動車業界に影響が出ます。

⑦ 防衛財源の新しい徴収

防衛費を担保するため、所得税額の1%上乗せの新税的措置も検討されています。

これは将来の財政基盤を守るために避けて通れない議論でもあり、賛否が分かれています。

🔍 暗号資産(仮想通貨)への税制も変わる?

海外メディアなどでは、日本の税制改革で暗号資産の税率を引き下げて株式と同じ扱いにする案が報じられています(最高55%→一律20%の議論など)。

ただ、これは現段階では与党の大綱とは別の動きとして報じられている情報で、実際の適用内容は今後の法案次第です。

全体の印象と今後のポイント

今回の税制大綱は、庶民の負担軽減と高所得層への適正負担という2つの柱が明確です。

物価や年収構造が変わる中で、税制もアップデートが必要になってきたということ。

- 若い人や低・中所得者の手取り改善

- 高齢者や働き続ける人の税制調整

- 資産・資本への公平な負担

- 企業投資促進による景気底上げ

…といった方向性が見えます。

まとめ

2026年度の税制大綱は、社会の実情に合わせて税制の“形”を刷新する重要な節目です。

生活者目線でも、働く人・資産を持つ人・企業にとっても影響は大きい。

これからの国会審議でどう仕上がっていくか、しっかりウォッチしていきたいところです。

※内容は2025年12月時点なので、今後大きく変わる可能性があります。

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

新年あけましておめでとうございます。

2026年の丙午(ひのえうま)は火の力が重なる干支です。

60年に一度しか巡ってこない特別な年でもあります。

2026年は、火の力が重なることで情熱や勢いが高まり、

太陽のようにエネルギーが満ち溢れる年となります。

大きな飛躍のチャンスですので、

新しいことや諦めかけていたことに挑戦すると

良い結果に繋がる年になるそうです。

手綱を締めて、目標をしっかりと見定めて進んでいき、

次の大きな実りを得るために、

全力で最大限の成長を目指し、

それを成し遂げる年にしたいと思います。

このことを踏まえ、

各人が更なるレベルアップするべく精進し、

皆様に役立つ情報提供をしてまいりたいと思いますので、

スタッフ一同、本年もどうぞよろしくお願いいたします。

最上稲荷さんへ一同で新年のご祈祷に行って来ました。

By:濱尾

【健康節約セミナー実施報告】

新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

年末年始はいかがお過ごしでしたか。私は実家に帰省し、食べ過ぎてしまいました。岡山に戻り、健康な生活を送れるよう努めています。

健康と言えば自然食品のお店を思い浮かべる方もいらっしゃるのではないかと思いますが、昨年12月6日(土)に自然食品のらんらん亭さんで健康節約セミナーを開催いたしました。

内容を聞いてそんなことがあるのかと驚かれている方や、健康に関する認識を確認されている方など様々でした。後日お会いした方で、お伝えした内容を実践している方がいらっしゃいました。取り組んでいただいて嬉しく思います。

健康と節約を両立できる方法なので物価高への対応ができますし、将来的な医療費抑制にも繋がります。また、どこかでお話しできたらと考えておりますので、ご興味のある方はご参加いただけたらと思います。

らんらん亭さんでは、引き続きセミナーを開催させていただく予定です。内容はその都度変わりますが、ご興味のある方はご参加いただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

加藤寿典

冬季休業のお知らせ

いつもありがとうございます!

12月27日(土)~1月4日(日)は弊社冬季休業とさせて頂きます。

ご不便をおかけしますが、宜しくお願い致します。

尚、お問い合わせについては休業明けに順次対応させて頂きます。

皆様におかれましても素敵な夏をお過ごしください