Author Archive

2021年始動!

仕事始めの早朝、参拝してまいりました。

ありがたいことに今年も良いお天気で、

お日様のパワーをふんだんに戴いているスタッフです。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

年末年始、いかがお過ごしでしたか?

私は数年ぶりに起きて年越しができました。

日の出も拝むことができ、元気が戻ってきたぞ♪と

喜ばしい新年の幕開けでした。

今年は、筋力をつけ、老後の健康の土台を作っていこうと思っています♪

(ズンバ仲間の皆様、ステイホームでもオンラインで繋がれば、やれますよね~♪頑張りましょ~(*^^*)/♪)

たくさん笑って表情筋も鍛えて、

(オンライン顔ヨガ仲間の皆様、マッサージから筋膜リリースのお話から今年も期待しましょ~(*^^*)/♪)

たくさん幸せを感じて(アロマで除菌、消臭、そして香り一つで世界が変わる~(*^^*)/♪)

コロナ禍でいろんなことが激変中ですが、私の周りには素敵なご縁がたくさん(*^^*)/♪

幸せにもみくちゃにされたら、周りに広めていきたいです。

感染症に感染しないように、

気付かず感染させてしまわないように

よく考えて行動して

ポジティブシンキングで過ごしていきたいです(*^^*)

本年もよろしくお願いします(*^^*)/

by yamada

謹賀新年 2021

明けましておめでとうございます

年末は如何お過ごしでしたか?

昨年は新型コロナウィルスにはじまり、最後まで新型コロナウィルス一色といっても過言ではありませんでした。

今年も弊社は新型コロナに負けぬ様、スタッフ一同精一杯努めてまいります!

本年もどうぞ宜しくお願い致します!

岡山ファイナンシャルプランナーズ

スタッフ一同

老後の年金づくりは個人が自らの責任で運用する時代へ

確定拠出年金(DC)が確定給付年金(DB)をついに逆転した。と新聞の記事にでていました。

確定給付年金(DB)は企業が将来の給付額を約束し、給付額を賄うのに必要な掛け金を算出して拠出する。年金資産は企業が一括して運用する。運用リスクは企業が負い、運用難で積み立て不足が発生すれば企業が穴埋めする。

一方、確定拠出年金(DC)は拠出額をあらかじめ決めておき、給付額は運用実績によって変動する。加入者ごとに年金資産を運用し、運用リスクを負って運用先を選ぶ。

その個人が自ら運用先を選ぶ確定拠出年金の加入者数が、企業が将来の給付額を約束する確定給付年金の加入者数を逆転したようだ。確定拠出年金の加入者数は1000万人に迫っている。老後を見据えた年金づくりは「会社任せ」から、個人が自らの責任で運用する時代に本格的に移る。

この確定拠出年金には、会社が掛け金や手数料を支払って加入者が運用する「企業型」と、加入者自ら積み立てて運用する「個人型(iDeCo)」がある。ともに税制優遇が受けられ、老後に向けた資産形成を支える制度として活用が広がっている。

企業型と個人型を合わせた確定拠出年金の加入者は3月末時点で881万人に上り、前年比で69万人増えた。一方、確定給付年金は制度をとりやめる企業が多く、加入者数が頭打ちとなっている。

確定拠出年金は70万人近いペースで増えており、足元で確定給付の加入者数を上回った可能性が高い。確定拠出の運用資産は全体で個人金融資産の1%弱にあたる約15兆7500億円規模に拡大した。

確定拠出年金で増加が目立つのが個人型だ。3月末時点で約3割増の156万人と企業型(5%増の725万人)に比べ伸びが目立つ。少子高齢化による年金不安や、いわゆる「老後2000万円問題」などで若年層の資産形成意識が高まるなか、3月の株式相場の下落を機に、個人型に加入する動きが広がった。

企業年金を取り巻く環境も変わった。従来は確定給付が主流だったが、長引く低金利で企業は運用難に直面している。運用実績が悪化して積み立て不足が発生すれば企業が穴埋めする必要がある。そのため、あらかじめ拠出額を決めて運用成績によって給付額が変動する企業型確定拠出へ推移する企業が増えている。

3月末時点の確定拠出年金導入社数は3万6000社と前年に比べて2800社強増えた。

確定拠出年金の加入者増を受け、関連する金融商品の市場規模も拡大している。投資信託協会の推計によると、確定拠出年金向け投資信託の残高は11月末時点で7兆5000億円と昨年末比で8000億円強増え、過去最高水準で推移する。

年金運用で自己責任の比重が高まると、今後は投資教育の重要性が一段と高まる。

確定拠出年金の運用状況をみると、預金や保険など「元本確保型」が運用資産全体の半分以上を占める。元本確保型は低金利下で運用による利益が出にくいため、運用益の非課税などの制度のメリットを十分に生かせない。老後資金を積み上げるには一定のリスクを取った運用が必要で、投資知識が欠かせない。

出所:日本経済新聞(2020年12月20日)の記事より

との記事がありましたが、

実務でもお客様で企業型確定拠出年金制度を導入している企業にお勤めで運用している方がいらっしゃいますが、元本確保型100%で運用されている方が結構多いです。「そのままじゃもったいないですよ」と運用商品を選択し運用することの大切さやリスクをなるべく軽減するためのアドバイス等をしております。

ここ数年でやっと「運用」にチャレンジしよう!という方が増えてきたように思います。ですが、やみくもに始めれば散々な結果になってしまいます。

新聞記事でもあるように、運用していくためには、投資知識が欠かせません。

運用商品を提供する金融機関選びも非常に重要です!

弊社は、ファイナンシャルプランナーとして運用の基礎から丁寧にご説明アドバイスさせていただいております。

資産運用セミナーも大人気で、初心者向けでは、

(株)KG情報しごと計画学校 で特別セミナーとして資産運用をテーマとした、「働きながら殖やす!女性のため簡単資産運用術」セミナーを定期的に開催させていただいております。

ぜひご参加くださいね。

まだまだ運用の需要はあると思います。若い方は特に早く運用のことを知ってほしいと願います。どこに相談にいけがいいかわからない?どこで何をはじめるのかわからない?だまされるのがこわい。という方、私のところにお越しくださいね。無理のない始め方もアドバイスいたしますのでご安心ください。

杉本でした(^^♪

年末年始休業のお知らせ(2020年-2021年)

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社の年末年始休業期間につきまして、

下記のとおりご案内させていただきます。

皆様には何かとご不便と御迷惑をお掛けいたしますが、

ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

休業期間

2020年12月26日(土)~2021年1月3日(日)

上記期間でもお問合せは受け付け致しますが、

返信につきましては

2021年1月4日以降に順次対応させて頂きます。

何卒、ご理解の程宜しくお願い致します。

本年中はひとかたならぬご愛顧にあずかり

誠にありがとうございました。

来年も一層のサービス向上に努めてまいりますので

引き続き宜しくお願い申し上げます。

HPリニューアル工事中m(__)m

只今、弊社ホームページは

リニューアル工事中です。

そのため

一部表示できないページや

目的のページの表示までにお手数おかけしてしまう事などがございます。

ご不便をお掛け致しますが

完成まで今しばらくお待ちください。

「積立投資のすすめ その30」 2021年税制改正

こんにちはいよいよ今年も押し迫って来ましたね

お元気でしょうか?濱尾です。

2021年度の税制改正の主なポイントが少しずつ伝わって来ました。

一つには一括贈与非課税制度の見直しです。

まず、【教育資金の一括贈与】については

〇2023年3月末まで2年延長されるようです。

〇贈与者が死亡する前の贈与の使い残しがあると相続財産に加算される。

〇孫への贈与で贈与者の死亡時に使い残しがあると孫への相続税額が2加算される。

といった改正のようです。

また【結婚・出産の一括贈与】については

教育資金と同じく

〇2023年3月末まで2年延長されるようです。

〇孫への贈与で贈与者の死亡時に使い残しがあると孫への相続税額が2加算される。

と改正されるようです。

さらに【住宅取得資金贈与】の改正については

〇最高1500万円の非課税贈与の期限を21年12月までに延長する。

〇物件要件を床面積50㎡以上から40㎡以上に緩和される。

〇要件緩和は所得1000万円以下の子や孫への贈与が対象となる。

といった改正のようです。

【住宅ローン控除】の改正もあるようです。

〇13年間控除の特例期間が22年末までの入居に延長。

〇住宅の面積要件が現行の50㎡から40㎡に緩和。

〇対象者の所得要件は

・40㎡以上50㎡未満の場合は1000万円以下

・50㎡以上の場合は3000万円以下と厳しくなるようです。

全体的に富裕層においては厳しい改正となるようですね。

いずれにしても

計画的な相続・贈与対策が必要になってくると思います。

相続に関する相談も実施していますので

気軽にお問合せください!

By:濱尾

それだけじゃない?! 老後の2000万問題の先?

お世話になります。中西です。

年の瀬の声が聞こえてきましたね

さて、今回は新型コロナの話題で、影が薄くなっている気がしますが、老後2000万問題について、

少し掘り下げてみようと思います。

老後に必要なのは○○万円で十分」、「貯金〇〇万円でも老後破綻」など、老後の生活費に関する記事をよく見かけます。

老後は、まだ先と考える人もいるでしょうし、目前に迫る人もいるでしょう。老後までの時間や貯金の状況は様々ですから、一様に答えを出すのは簡単ではありません。

しかし、老後の費用を考える上で外せないポイントはあります。そこで、本日は、老後までにいくら備えれば安心なのか、ポイントを示しながら考えていきたいと思います。

2000万円問題の根拠

「2,000万円」という数字がにわかにクローズアップされたのは、「老後2,000万円問題」が話題に上ってからです。

この「2,000万円」という数字ですが、適当に示されている訳ではありません。老後の生活費の不足分と、いわゆる平均余命を掛け合わせたものが根拠となっています。

実際に各種の数字から計算してみましょう。下記は生命保険文化センターの資料です。世帯主が60歳以上で無職世帯(2人以上の世帯)の1ヶ月間の収入と支出を示しています。

可処分所得・・・192,479円

消費支出・・・239,934円

不足分・・・47,455円

ひと月で約5万円の不足が生じます。不足額は年間で569,460円に上ります。

60歳の平均余命は男性が約24年、女性が約29年ですから、60歳から24年、存命だとすれば13,667,040円、30年ですと17,083,800円、おおよそ2,000万円弱が不足することになります。

この不足額が2,000万円の根拠となっているのです。

住宅費用はどうか

それでは、いくら貯金すればよいのかについて、大事なポイントを見ていきましょう。

まずは住居費用です。上記の消費支出239,934円には住居費用の1.4万円が含まれています。

住居費用は老後の支出に大きな影響を与えると予想されますが、この1.4万円は低すぎますね。

おそらく、高齢者世帯の持ち家世帯比率が高いこと、また持ち家の場合、月々の住居費用は発生しないので、平均額が低く算出されていると考えられます。

いずれにしても、現在賃貸の方で家賃が1.4万円の方はほとんどいないでしょうから、老後も賃貸で生活される方は、老後の住居費用を用意する必要があります。

現在60歳の方で、このまま賃貸で生活する場合を考えてみましょう。ここでは60歳男性の平均余命で計算します。

家賃が6万円の場合・・・6万円×12ヶ月×24年=1,728万円

家賃が8万円の場合・・・8万円×12ヶ月×24年=2,304万円

どうでしょうか。この金額が住居費用として必要になりますから、持ち家を持たない賃貸派の人は、上記の額を目標として、貯金をする必要があります。

この数字を見ると、買った方が賢い選択のようにも考えられますね。

もし購入するのならば、高齢でローンを組むと様々な制約が生じますから、購入するかについては、早めに検討しておきましょう。

ローンを組まず、一括で購入する場合は、購入するまでに、まとまった貯金額が必要になるからです。

介護費用はどうか

次に、介護費用を見ていきましょう。高齢化が進む日本では、介護問題は、誰しもが直面する可能性が高い、大事な問題です。

自宅で介護サービスを受けるにしても、施設に入居するにしても、まとまった額の貯金が必要となります。

しかしながら、介護の経験が無い人にとっては、介護に対する実感がわきにくいため、介護費用の準備を考えていない場合が多々あります。

介護保険でカバーできる部分があるとはいえ、サービスによっては、多額の費用が必要となる場合もあります。可能であれば、介護費用も貯金しておくのが望ましいと言えます。

それでは、介護費用として、貯金はいくら必要なのでしょうか。有料老人ホームやサービス付高齢者向け住宅の費用を見てみましょう。

有料老人ホームの場合

入居時費用の相場・・・528万円

月額費用の相場・・・(入居時費用あり)22.4万円

サービス付き高齢者向け住宅の場合

入居時費用の相場・・・20万円

月額費用の相場・・・(入居時費用あり)16.3万円

入居時の費用はかかる場合とかからない場合がありますが、月額の料金はいずれの場合も必要です。

月額の費用を年金の受給額でカバーできる場合はよいのですが、足らない場合は貯金を切り崩して、充てなければいけません。

介護の問題は、シングルの人にとっても重要な問題ですし、家族がいる方でも老人ホームの入居を考えている人は少なくありません。このような人は老後の費用として、予め貯金をしておく必要があります。

自分のライフスタイルはどうか

老後の生活費はライフスタイルにも関係しますから、ライフスタイルについても考えておくことが3つめのポイントです。

老後は会社に行く必要がありませんし、家族のために時間を割くことも減ってきます。

そうなると、思いのほか、時間がたくさんあることに気づく人も多く、今までやれなかったことを大いに楽しんだり、趣味に没頭したりして、必然的にお金が必要となる場面も多くなりがちです。

お金のかからない趣味は問題ありませんが、急に始めた習い事に思いのほか、多額の費用がかかって、大切な貯金を崩してしまった・・・など、始めた後に後悔するようなことは避けたいものです。

海外旅行なども同様です。現役時代に行けなかった長期の旅行などは、時間があるからこそできる楽しみですが、費用も当然多くなります。

長年楽しんできた趣味にかかる費用や旅行費用は、見積もりやすい項目ですから、計算して貯金しておきましょう。

趣味や旅行は老後にやりたいことに必ず上る項目ですし、老後の楽しみが無くなるのも寂しいものです。老後の楽しみのために、敢えて積極的に考えたいポイントでもあります。

住居や介護費用を考えることは、老後の生活費を貯金する上で大事なポイントです。

現時点でこれらの準備が無い人は、老後の生活に大きな負担が生じる可能性がありますから、早めに貯金をスタートさせることをおすすめします。

全てを用意することは難しくても、一部を用意することで、老後の負担を軽くすることは可能です。お金の増やし方については、ご相談お待ちしております。

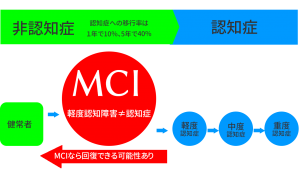

円満相続は認知症になる前が大事!! 3回目

認知症は早く対策をとれば

治ったり、進行を遅らせたりできるってこと

ご存知ですか?

早期発見・早期治療で認知症の進行を緩めよう!

認知症の

早期の発見、早期の受診・診断、早期の治療は

その後の認知症の方の生活を左右する

非常に重要なことです。

認知症はどうせ治らない、

医療機関にかかっても仕方ないという考えは

誤りです。

日常生活に支障をきたす程度には至らないため

認知症とは診断されないけれど、

記憶障害と軽度の認知障害が認められ、

正常とも言い切れない中間的な段階を

MCI(軽度認知障害)と呼びます。

MCIは認知症ではありません。

この段階で脳の活性化を図ることや、

運動習慣は認知症の予防に非常に重要です。

MCIを放置することで

認知機能がどんどん低下してしまうからです。

逆に、適切な予防対策を行うことで

回復したり、

認知症の発症を遅らせる可能性があります。

MCIと診断された後、26%が健常者へと

回復することがわかってきています。

大切なことは早めにMCIに気づき、

対策を行って、認知症への移行を防ぐことです。

認知症の人は何もわからないのではありません。

誰よりも一番心配なのも、

苦しいのも、悲しいのも本人です。

岡山市では、

高齢者等が日頃から受診する主治医(かかりつけ医)に対し、

認知症に関して気軽に相談でき、より早い段階から

適切な医療と介護サービスの提供、

福祉へのつなぎができる体制を整備するため、

認知症かかりつけ医を設置しています。

岡山市認知症かかりつけ医

私の母は年に一回の健康診断の時に

物忘れ外来も一緒に受診しています。

「野菜の名前ならなんぼでも言える♪」と

嬉しそうに結果を報告してくれるのが楽しみです。

口座凍結されて困ってしまう前に

できる対策の詳細を聞いてみたい方は

こちらからお問い合わせください(*^.^*)

ご相談予約・お問い合わせフォーム

今年、令和3年3月に全国銀行協会は認知症などの高齢者の口座から条件を満たしていれば家族が引き出せるように対応を決めました。

戸籍抄本などで家族関係を証明して、施設や病院など請求書でお金の使い道がわかることが条件ですが、とても助かりますよね。

詳しくは金融機関にお問い合わせくださいね。

by yamada

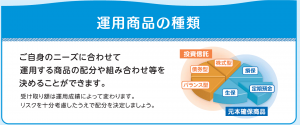

将来の年金を増やし、税金のメリットを受けるには!?

「将来の年金を増やしたい」という方は、iDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)を始めようか?と思われていませんか?

普段のお客様とのかかわりの中でそういったお声をよく耳にします。

そこで、iDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)の概要をみてみたいと思います。

1、iDeCoとは?

iDeCoとは、公的年金にプラスして給付を受けられる私的年金制度の1つです。 公的年金と異なり、加入は任意となります。

加入の申込、掛金の拠出、掛金の運用の全てをご自身で行い、

掛金とその運用益との合計額をもとに給付を受け取ることができます。国民年金や厚生年金と組み合わせることで、より豊かな老後生活を送るための一助となります。

2、加入方法

iDeCoに加入する際は、iDeCoを取り扱っている金融機関(運営管理機関)で加入手続きをします。運営管理機関ごとに運用商品や手数料が異なります。

※詳細は、運営管理機関のウェブサイトをご覧になるか、

運営管理機関のコールセンターにお問い合わせ下さい。

金融機関選びは重要な選択となります。自身で運用しないといけないので、商品選びのアドバイスを頂けるような金融機関やその後の変更時などの対応をしっかりしてくれる金融機関を選んでください。

3、制度の詳細

出所:厚生労働省HP「iDeCoの概要」より

出所:厚生労働省HP「iDeCoの概要」より

いかがでしょうか?

国民年金連合会が実施しているiDeCoをご紹介させていただきました。

まずは、ご自身のお勤め先に企業年金が導入されているかどうか?

企業型確定拠出年金の場合、iDeCo(個人型確定拠出年金)の規約がどうなっているのか?まずは確認してみてくださいね。

従業員が加入するiDeCoに、事業主が掛け金を上乗せで拠出できる「iDeCo+」という制度もあります。

詳細は、厚生労働省のHPで確認してみてください。

はじめてみたいけど、どう始めていいかわからない・・・

どんな商品を選べばいいかわからない・・・

いくらくらいしたらいいかわからない・・・

もっと詳細な心配事などあると思います。

そんな方はぜひ、ご相談に起こしくださいね!

杉本でした(^^♪

「積立投資のすすめ その29」 所得控除改正

こんにちは、濱尾です。

今日は勤労感謝の日ですね。

私は今日も会社で仕事です!(笑)

12月が近くなり会社にお勤めの方は

年末調整の時期になり、

各種控除の申告書類を提出する時期ですね。

今年の所得税の改正で、

高所得者の給与所得控除額が変わりました。

年収850万円超の方は195万円が上限となりました。

また、基礎控除が今回の改正で

38万円が48万円に10万円増えましたが、

所得が2400万円超で減額され、

2500万円超で 0(ゼロ)万円になります。

公的年金等控除も年齢・年収で控除額も変わっています。

65歳以上で

公的年金等収入が330万円以下の場合で

所得が1,000万円以下の場合

120万円の控除から110万円の控除に10万円

引下となっています。

所得の高い方は増税になりますね。

一方、所得金額調整控除というものが新設されています。

年収850万円超の方は23歳未満の扶養親族や

重い障害のある配偶者などがいると

(年収―850万円)×10%が給与所得控除となります。

減税となる改正です。

話変わりますが、

パートの主婦の方が103万円の壁で

12月の働き方を調整するという話が良くあります。

そこで、iDeCoを使うことを検討されてみてはと思います。

主婦の場合、上限月23,000円・年間276,000円掛けることが可能です。

これは全額所得控除の対象になりますので、

iDeCoに上限の年間276,000円を掛けることにすれば

103万円+27.6万円=130.6万円まで働いても

所得税は掛からないことになります。(住民税は一部課税)

しかも運用して、

主婦自身の退職金的な原資が出来る事になりますね。

それを一時金で受け取れば退職所得扱いですので

10年で400万円

20円で800万円

30年で1500万円

の退職所得控除額があるので

場合によっては税金がゼロで受け取る事に出来るかも

しれませんね。

税務については色々と勉強すれば

得することも多いので

しっかり勉強していきたいですね。

iDeCoについてのご相談があれば

弊社:(株)岡山ファイナンシャルプランナーズまで

気軽にお問合せください!

By:濱尾

« Older Entries Newer Entries »