Posts Tagged ‘保険’

サラリーマンの節税

こんにちは 中西です

サラリーマンにとって楽しみなはずの給料日。

給与明細を見るたびに支払っている税金の額の多さにがっかりしていませんか?

(例に漏れず私も 涙)

会社勤めならば「節税」という言葉は無関係だと思ってしまいがちですが、実はサラリーマンにも節税対策が重要です。

節税について無関心だったという方は、もしかすると本当は支払わなくても良い税金を支払い続けているかもしれません。

節税をしっかり行えば、年間で数十万円手取り額を増やすことができる場合もあります。

今回、サラリーマンができる節税対策について紹介します。

サラリーマンの支払う税金とは

まずは、サラリーマンが支払う税金に関する基本的な知識を確認していきましょう。

サラリーマンが支払っている税金は「所得税」「住民税」「社会保険料」の3つです。

この中で節税が可能なのは所得税と住民税ですが、特に節税効果が大きいのが所得税です。

所得税は「累進課税」という制度が採用されており、所得が増えるに従って税率が上がり、納める税金額も多くなります。

所得税の計算は、年収から「給与所得控除」と「所得控除」を引いた額である、「課税所得」を元に行われます。

給与所得控除は、年収によってあらかじめ金額が設定されていますが、所得控除は「条件に当てはまっているか」「申請しているか」で金額が変わります。

つまり、所得控除を意識的に増やすことで節税になるのです。

例えば、同じ会社で働く年収600万円のAさんとBさんがいます。

Aさんは、特に節税対策を行わず課税所得が250万円でした。

一方Bさんは節税対策をしっかり行い、所得控除を増やしたため、課税所得を190万円まで下げることができました。

このとき、AさんとBさんは同じ年収にも関わらず、Bさんの方が手取り額は年間5万円以上も上回るのです(※)。

(※)参考:国税庁「給与所得者と税」

1.課税所得250万円の場合の所得税額:税率10%、控除9万7,500円=15万2,500円

2.課税所得190万円の場合の所得税額:税率5%、控除なし=9万5,000円

また、節税対策には所得控除のほかにも、計算が行われたあとの所得税の金額からそのまま税金の額を差し引ける「税額控除」があります。

節税ができる状況にも関わらず、これらのことを知らないだけで大きな損をしてしまう可能性があります。

自分が実践できる節税対策がないか確認していきましょう。

サラリーマンが実践できる節税対策

節税になるさまざまな控除は、会社で行う年末調整、もしくは確定申告で申請ができます。

サラリーマンが実践できる主な節税対策について解説します。

配偶者控除・扶養控除

配偶者控除や扶養控除は、すでに実践している人が多いかもしれません。

自分が扶養している家族がいる場合に適用できる控除で、一定の年収以下の配偶者や親、16歳以上の子どもを扶養に入れることができます。配偶者控除・扶養控除を受けるためには、年末調整時に勤務先へ提出する「給与所得者の配偶者控除等申告書」の該当欄に必要事項を記載して提出をするだけです。

生命保険料控除・地震保険料控除

民間の生命保険・介護医療保険・個人年金保険に加入していれば、最大12万円の控除、地震保険は最大5万円の控除を受けることが可能です。これらの控除を受けるには、年末調整時に保険会社から送付される保険料控除証明書を提出する必要があります。

医療費控除

意外と知らない人が多いのが、医療費控除です。10万円か一定の所得金額の5%のどちらか低い方の金額よりも医療費がかかった場合、超えた部分の金額を所得から控除できます。本人だけでなく同居の家族にかかった医療費や、歯医者の治療費、薬代なども合算できるため、対象になる方も多いのではないでしょうか。

ただし、医療費控除は年末調整ができないため確定申告が必要となります。

面倒に思うかもしれませんが、確定申告を行えば払いすぎている税金が戻ってきます。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)

住宅ローン控除は、あらかじめ計算された所得税から税金がそのまま差し引かれるため、特に節税効果が高い控除です。控除額は年末ローン残高の1%で、購入後10年間控除し続けられます。

サラリーマンの場合、最初の年だけ確定申告を行えば、翌年以降は年末調整で申請が可能です。戻ってくる金額が多いため、該当する人は忘れずに申告しましょう。

iDeCo(個人型確定拠出年金)

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分で資産を運用して将来老後資金として受け取れる私的年金制度です。

iDeCoが注目を集めている理由は、老後資金を積み立てると同時に、掛金の全額を所得から控除でき節税効果が大きいためです。企業型確定拠出年金制度に加入していない場合、月額2万3,000円を拠出でき、年間で27万6,000円もの所得控除を受けられます。

ふるさと納税

ふるさと納税は、今や多くの人が実践している節税方法でしょう。自治体にふるさと納税をした場合、その金額から2,000円を差し引いた金額が、その年の所得税または翌年の住民税から控除されます。

2,000円は自己負担となりますが、各地の特産品など魅力的な返礼品がもらえてお得な制度です。

ふるさと納税をした自治体が5つまでの場合は「ワンストップ特例制度」が利用できるため、確定申告の必要もありません。

また意外と知られていないのが特定支出控除です。

ある程度の金額が必要ですが、平成28年度に改正され使いやすい内容になりましたので、ご紹介しておきます。

お勤め先から支給対象にはなっていない、通勤費や資格取得費、研修費、スーツ等の衣服費や図書費、接待交際費(条件や限度額あり)。

またテレワーク等で必要なWiFi費等も会社が認めてくれれば、算入する事が出来るかもしれません。

詳しくは国税庁のHPをご覧ください。

節税対策を行えば手取りを増やせるかも!

税金で損をしないためには、何よりも知識を身に付けることが重要です。

今回紹介した所得控除や税額控除以外にも、さまざまな節税対策が存在します。サラリーマンだから節税は関係ないと思わず、自分の手取りを増やす方法を考えてみましょう。

今回紹介した節税対策で、当てはまるものがあればぜひ実践してみてください。

弊社では他にも様々なご相談をお待ちしてます。

お気軽にお問合せください!

円満相続は認知症になる前が大事!! 2回目

認知症と診断されると口座が凍結され、

医療・介護などのお金が引き出せなくなります。

今回は本人の資産を使うにはどうすればいいのか。

対策を書きますね。

本人のお金を使うには?

「成年後見制度」の活用

成年後見制度とは、

認知症などにより判断能力が低下し、

財産管理や契約ごとができず、

悪徳商法などの被害で

財産を失う恐れがある人を支援する制度です。

本人の判断能力の程度に応じ、

「後見」と「保佐」と「補助」の

3つに分かれた制度を使うことができます。

しかし、成年後見制度を使うためには、

家庭裁判所へ申立てが必要になります。

しかも、申立てをしただけでは、

すぐ本人のお金が使えるようにはなりません。

家庭裁判所の調査官による

調査、審理、成年後見人等の選任・審判、

そして審判が確定してはじめて法定後見の開始となり、

家庭裁判所が選任した後見人が

「財産管理」「身上監護」(介護サービスの手配や施設入所の契約などの手続きなど)と

お金が使えるようになるのです。

しかも手続きには

3~4カ月程かかると思ってください。

さらに、

法定後見制度の利用後に、

成年後見人等から請求があった場合には、

報酬の支払が必要となります。

このときの金額は、

家庭裁判所の判断により決定されます。

それに、この制度は

判断能力が不十分となった人を守るための制度です。

なので、

本人の判断能力が回復したと認められない限り、

制度の利用を途中でやめることはできません。

ということは、

一旦家庭裁判所に申し立て、法定後見人を定めたら、

本人の認知症が回復しない限り、

ずっと法定後見制度の利用という事になり、

報酬も支払い続けなくてはなりません。

本人が認知症になってしまってからでは

面倒な手続きが増えお金の面でも

とても大変なことになってしまうという事です。

不要な費用も増えるということです。

できれば、

まだ判断能力が低下する前に

自身の介護費用などは自身のお金で賄えるよう、

そして、自分の意志によって

資産を有効に活用できるようにしておきたいものです。

任意後見人制度の活用

元気なうちに、

将来、判断能力が低下したときに、

誰(後見人)に

何(代理権を与える契約の内容)を

頼むかを、自分で決めて契約を結ぶことができます。

実際に能力が低下してしまった時、

親族や任意後見人が家庭裁判所に申立て、

後見事務を始めれます。

それが「任意後見人制度」です。

任意後見制度では、

本人が後見人を決めれますので、

ある程度自分の意志が受け継がれるでしょう。

保険の活用

判断能力が低下していない時であれば

保険の契約ができます。

相続税対策にもなり、

自分が認知症になっても

自分のためにお金を使って貰える。

もし保障が必要な時は保険なので保障もある。

どうしてもお金が必要になれば

解約してキャッシュにすることもできる。

そんな保険の使い方もあります。

そんな対策を詳しく聞いてみたい方は

こちらからお問い合わせください(*^.^*)

ご相談予約・お問い合わせフォーム

by yamada

日本人の死亡原因は?

医療保険の話をお客様にするとき、どんな病気にどのような備えをしたら良いかなどをお伝えすることはよくあると思います。

そこで、医療保険の一つの特約で三大疾病に備えるものがありますが、その時にどうして三大疾病に備えることが重要なのかなどをお伝えするのに、日本人の死亡原因をお客様にお話しします。

そこで、厚生労働省HPから平成29年度の死亡数をみてみたいと思います。

1位~5位までの全体の死亡原因は?

第1位 悪性新生物〔死亡数 373,178人〕

第2位 心疾患 〔死亡数 204,203人〕

第3位 脳血管疾患〔死亡数 109,844人〕

第4位 老衰 〔死亡数 101,787人〕

第5位 肺炎 〔死亡数 96,807人〕

死亡原因の1位、2位、3位だから三大疾病と言われているのですね。

では、さらに年代別で1位~3位をみてみたいと思います。

第1位

先天奇形等 (0歳・1~4歳)

悪性新生物 (5歳~14歳)

自殺 (15歳~39歳)

悪性新生物 (40歳~89歳)

心疾患 (90歳~94歳)

老衰 (95歳~100歳以上)

第2位

呼吸障害等 (0歳)

不慮の事故 (1歳~9歳)

自殺 (10歳~14歳)

不慮の事故 (15歳~29歳)

悪性新生物 (30歳~39歳)

自殺 (40歳~49歳)

心疾患 (50歳~100歳以上)

第3位

不慮の事故 (0歳)

悪性新生物 (1歳~4歳)

先天奇形等 (5歳~9歳)

不慮の事故 (10歳~14歳)

悪性新生物 (15歳~29歳)

不慮の事故 (30歳~34歳)

心疾患 (35歳~49歳)

自殺 (50歳~54歳)

脳血管疾患 (55歳~84歳)

肺炎 (85歳~89歳)

悪性新生物 (90歳~94歳)

肺炎 (95歳~100歳以上)

となっております。その他さまざまな原因で亡くなられているのがわかります。

みていると悲しくなってきますね・・・

誰しもいつか亡くなりますので、みなさまも他人事とは思わず、大切なご家族を守る保障は時間を割いてでもしっかりと選んで備えてくださいね。

そして普段からストレスを貯めないように愚痴などいえる仲間づくりとストレスをためない気分転換の時間を作ってください。

がんばり過ぎないで「ぼちぼち」でいいのです!

詳細は、厚生労働省のHPをご覧くださいね。

杉本でした。

新着動画「健康保険組合について~その2~」UPしました♪

「健康保険組合について~その2~」動画アップいたしました♪

コロナで心配、熱中症も心配、自分にできる備えとは?

ご視聴・チャンネル登録よろしくお願いいたします☆

生活上の不安に対する準備はしていますか?

みなさんこんにちは!

人生のなかではさまざまなことがあり、今回のような新型コロナウイルス等の感染症や災害など、何があるかわからないですね。

そこで、令和元年度の生命保険文化センターの生活意識調査から少し抜粋してみてみたいと思います。

【生活上の不安と経済的準備状況】

日ごろの生活や将来に向けて不安に感じいていることとして「特に不安はない」を含む12項目を自分自身に関する不安についてと、家族に対する不安について尋ねている。

では次に、

何らかの不安を感じている人に、そのうち最も不安に感じていることを尋ねた。双方とも、項目ごとに大きな差はみられなかった。

【生活保障等の経済的準備に対する意識】

医療保障、死亡保障、老後保障といった生活保障について、現在の生活をきりつめても行う必要があると考えているかをみている。

では次に、

医療保障、死亡保障、老後保障といった生活保障の準備について、計画に対する実行性があると考えているかをみてみる。

「わからない」をのぞき、「着実に実行する方」という方は45.5%

「ずるずると先延ばししてしまう方」という方は50.0%となっている。

残念なことに、平成28年度の調査時と比べると「着実に実行する方」という方は少し減って、「ずるずると先延ばししてしまう方」という方が少し増えている。

この仕事をしていてよく思うのですが、

まさか!自分が病気になんかなるわけがない!

まさか!家族が病気になんかなるわけがない!

なってもそんなに入院しないというし、たいしたことないだろう!

災害?ここは大丈夫だろう。

そう思っている人は多いと感じている。

今までご自身や周りの方がご健康でいらっしゃることは幸せなことですが、あなたのすぐそばには大変なご経験をされている方はたくさんいらっしゃいます。自身や大切な方が大変な状況になったときにはじめて気持ちがわかると思いますが、そうなる前に先延ばしにせず実行に移してください!

さあ、生活保障の準備はお済ですか?

まだの方は、すぐ実行!です。

杉本でした(^^)/

がんは他人ごとではありません(パートⅡ)

がんは他人ごとではありません!!

前回では、がんに罹患する方は増えてきているが、がんによる死亡者数は減ってきているといったことや、どんな治療法があるのか?などをみていただきました。

今回は、さらに詳しく『がん治療と仕事の両立』について、メットライフさんのがんに罹患した方々のアンケート調査結果を見ていきたいと思います。

【がん患者の約3人に1人は就労世代】

高齢者(65歳以上)のがん罹患者の増加とともに、就労世代におけるがん罹患者も増加しています。

2015年に新たに診断された全罹患者約90万人のうち、20~64歳は約24万人(約27%)、

20~69歳は約38万人(約42%)、特に男性は50代後半から急増、女性は30代後半から徐々に上昇しています。

こわいですね。1975年の時とまったく違う統計になっています・・・

【がんで通院中の人の6割が働いている】

治療のために、やむを得ず仕事を休まなければならないこともありえます。

がんの通院治療もみなさんご存じだと思いますが、実際にがんで通院治療しながら働くのはとても大変なことだと思います。がん治療と仕事の両立は難しい?のでしょうか?

【通院しながら働く人の62%が治療と仕事を両立する上で困難を感じた】

治療と仕事を両立する上で困難だった理由として、体調が不安定であること、

次いで、再発への不安や柔軟な働き方、経済的な問題があげられました。

【がんで通院しながら働いている人の33%が、働き方に変化があった】

就労時間の変更や職種の変更など、働き方の見直しにつながる変化が上位をしめています。

さらにこの働き方の変化は、がんに罹患した本人だけではなく、ご家族も働き方を変えなければならない場合も多くあります。

それでは、治療による就労制限はどうでしょう?

【入院経験者は、治療終了までに平均27.2日入院している】

白血病・悪性リンパ腫など血液のがんの入院日数は平均95日、悪性骨種・肉腫の入院日数は平均90.5日と、がん種によっては平均が90日を超えています。

一方、乳がん、子宮頸がん、膀胱がん、甲状腺がんなどは、5~6割の方が10日以内に退院されています。

がんの種類によって入院日数がまったく違いますね。

では、通院日数はどうでしょうか?

【通院が3年以上に及ぶこともある】

通院経験者は治療終了までに平均43日通院しています。定期的な通院年数は平均3.4年でした

見逃してはならないのは、101日以上通院する方もいるということです。

そして、通院年数も5年以上と長期戦になることも・・・

【ホルモン剤治療の治療期間は平均3.6年で、治療費用は平均33万円

抗がん剤治療の治療期間は平均1.0年で、治療費用は平均47万円】

女性特有のがんの治療には、ホルモン剤治療が使用されることも多いようです

特に乳がん患者の場合、ホルモン剤治療の期間が5年以上と長期にわたる場合もあります

【放射線治療の治療期間は平均4.7週で、照射回数は平均25回】

放射線治療は、通常月~金曜日までの週5日間、何週間かにわたって治療を行います

放射戦治療室にいる時間は治療の内容によって変わりますが、おおむね10~40分程度です

がんになったことがないとわからないことばかりです。

最後に、収入への影響を見てみたいと思います。

【罹患後収入が減った人は15%で、減少率は平均4.7割減】

2~3割減が中心ですが、収入が無くなった人(10割減)が17%いました

収入が半分以上無くなってしまった方も・・・暮らしはどうなるのでしょうか?

がんなどの病気で働けなくなった時とはこういったことですよね。

そうなると、ご家族への影響もありますよね。

【同居家族、パートナーの働き方に変化があったのは14%】

同居家族、パートナーの収入が罹患前に比べて減った人は12.3%

診察や検査につきそったり、入院の準備やお見舞いなど、普段の生活と大事な家族のがんの闘病生活・・・

お仕事を休まないといけなかったり、早退したり、家計を助けるために働きに出たり・・・

そうなるだろうと思います。

最後にがんになっても働き続ける?

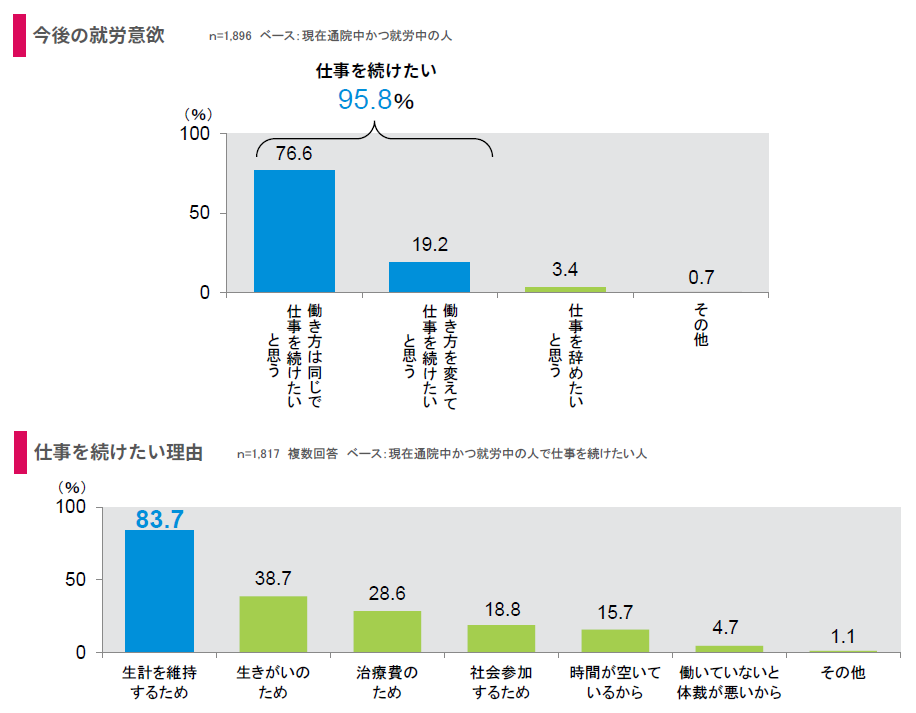

【今後も働き続けたい理由は生計を維持するため84%、生きがいのため39%】

通院して働いている人のうち、96%が今後も働き続けたいと思っています

仕事を続けたい理由、私も同じ理由です。生計の維持、生きがい、治療費、社会参加など。

保険のお話をするとき、やはり皆さん、掛け捨てだから払うのがもったいない!と思われるでしょう。

お金がある程度貯まっていれば、保険なんていらない!という方もいらっしゃいます。

保険の良さに気付くのは病気になった後のことがほとんどだと思います。

私は、保険というお仕事に携わるなかで、お客様からいろんな情報をいただきます。

「保険に入っとけばよかった・・・」や

「保険に入りっぱなしで内容をぜんぜん知らなかった・・・もっと色々と知っておくんだった。」

といったようにならないように、もっともっと色々な方の話に耳をかたむけてください。

ご自身のまわりで起こる出来事はほんの一握りです。まだまだ知らないことはたくさんあります。

今後もみなさまとともにいいご提案ができるようがんばってまいります。

杉本でした。

お子様の自動車保険の賢い入り方

こんにちは。杉本です。

だいぶ暖かい日が多くなりましたね。

さて、三月も半ばになり、高校、大学、専門学校等を卒業される時期になりましたが、ここで、就職に向けてお子様が自動車運転免許証を取りに行かれたという方も多いのではないでしょうか?

自動車保険もひとむかし前とくらべたら、保険料が高くなりましたよね。

そこで、お子様の自動車保険の賢い入り方をご紹介したいと思います。

「お子様の初めての自動車保険」

新たにご契約される場合

6等級(S)を適用し、4%の割増を適用します。

事故有係数適用期間は0年からのスタートになります。

ええっ!4%割増!!

そう思われた方もいるでしょう。さらに運転者の年齢条件は、まだお若いので、

年齢を問わず補償もしくは、

21才以上補償となるでしょうから保険料が高額になることは確かです。

そこで、上手なお子様の自動車保険のご加入例です。

『親御さんの自動車保険等級をお子様に継承する』

親御さんの自動車保険の等級はお子様に継承できます。

例えば)

お父さん(48歳)の等級を継承する ⇒ お子様(18歳)

20等級 ⇒ 初めての自動車保険で20等級

これで、お子様は、6等級の4%割増ではなく、20等級(事故無63%割引・事故有44%割引)で自動車保険のご加入ができます。

お父さんはというと、セカンドカー割引という7等級(S)34%割引、事故有係数適用期間0年を適用することができます。

※ただし、セカンドカー割引には、適用条件があります。

・既にある自動車保険が11等級以上あること

・1台目と2台目以上のご契約の自動車がいずれも自家用8車種であること

・2台目以降のご契約の記名被保険者やご契約のお車の所有者が個人であり、次のいずれかに該当すること

| 記名被保険者 | ご契約のお車の所有者 |

| 1台目のご契約の記名被保険者 | 1台目のご契約のお車の所有者 |

| 1台目のご契約の記名被保険者の配偶者 | 1台目のご契約の記名被保険者 |

| 1台目のご契約の 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 | 1台目のご契約の記名被保険者の配偶者 |

| 1台目のご契約の 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 |

※詳細は、またお気軽に聴いてくださいね。

上記条件を満たすことで、お父さんやお母さんが既にご加入の自動車保険の等級が11等級以上あれば、等級継承せずに、お子様の自動車保険を7等級(S)で34%割引を適用することももちろん可能です。親御さんの自動車の等級を継承した方が保険料が安くなるか?、セカンドカー割引を適用した方が保険料が安くなるか?比較してみるといいですね!

お子様のお車は、新車?中古?

『お子様のお車の車両保険』

よく聞きますが、若い学生さんや社会人の方で、自動車事故をして、車が全損・・・

もう乗れなくなって廃車・・・けど車両保険入ってなかったんです・・・

ローンはあと何年も残ってて・・・というケース。

毎年、1,2件は聞きます。買うときは、自動車のローンの支払いができるかな?ということしか考えずに購入される方が多いと思いますが、自動車を買って自動車に乗るということは、自動車保険に加入するという事です。

ローンがあるということは、車両保険が必要ではないでしょうか?

購入される前に、自動車保険の月々の支払いがいくらになるか?まではなかなか考えられないと思いますが、新車はもちろん、高額になる自動車は、車両保険をつけてもローンとあわせて支払っていけれるか検討してみることが大事です。

高いですよ~

無保険車の方も多くなってきておりますので、自分の車は自分で守るということもあります。

自動車保険のご相談も弊社で承っておりますので、お気軽にご相談ください。

杉本でした。

Newer Entries »