Author Archive

年金制度改革、「年収の壁」問題

こんにちは、濱尾です。

10月、先日の中秋の名月は綺麗でしたね。

さて、厚生労働省は「年収の壁」について案を出し、議論がされています。

年収の壁、106万円の壁と130万円の壁です

会社員・公務員の配偶者で扶養され保険料負担をしていない方が

「第3号被保険者」のうち約4割が就労していると言われています。

その中で、この106万円の壁があるため

一定以上の収入となった場合の社会保険料負担等による手取り収入の減少を理由として、就業調整をしている者が一定程度存在しています。

政府は、人手不足への対応が急務となる中で、

短時間労働者が新たに被用者保険の適用となる際に、

労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に対して、

一定期間助成を行うことにより、

壁を意識せず働くことのできる環境づくりを後押しするため、

労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に対して、

労働者1人当たり1年目、2年目各20万円、3年目10万円、

最大50万円の助成支援を行うといった

案をひとつには検討しているようです。

こうした、助成制度の検討は企業にとっては

ありがたいことかもしれませんが、

本質的な働き方の改善に繋がるのか疑問が残るところです。

こういった社会保険制度の見直し議論は

基本的に少子高齢化が引き起こしている

社会保険の財源不足によるものと思います。

一部議論されている

第3号被保険者、専業主婦の社会保険料免除で

保障がある点の見直しの方が平等ではないかと思います。

人それぞれの立場で考え方は違ってくることかと思いますが

皆様はいかがでしょうか?

働き方を考えるうえでの

ライフプランの相談も行っていますので

気軽に問い合わせしてください。

By:濱尾

賢く生きるために「知識」を身に付けよう!

賢く生きるために「知識」を身に付けよう!

これは、私自身がそう思ったからです。私は23歳で結婚しました。今の時代ですと少し早めかと思われるかもしれませんが、私の時代ですと、それがそう早くないという感覚でした。ですが、バブル崩壊後の仕事や子育ては大変でした。自身が子育てをしていた時期から今まで本当にいい時がなかったですから。ですが、みなさんそれぞれ生まれてきた家が違いますから、生きる時代で経済が悪くても全員がそうとはならないですね。

そういった個々の事情は色々ありますが、みなさん全員が知るべきは「お金の知識」です。

若いころから家庭を持って自分たちだけで子どもを育て生きる中で、「わからない」ことはいくらでもありましたが、誰一人親切には教えてくれない。だから知らないことで損したことは沢山あったと思います。お金そして時間。「あの会社で、あの人で契約しなければよかった…」「何で最初に教えてくれないのだろう。知らないからかな?」いくらでも思った。

そんな時に出会ったのがFP資格でした。社会保障制度、保険、不動産等、税金、相続・事業承継、資産運用の知識がまんべんなく身に着く資格です。だけど、実際は勉強するだけではだめで、そちらの知識を深めることが出来るのは実践しかないと私は思います。

自分自身がお客としての色々な経験の中で、そしてFPとしてお客さまのご相談での不明点を調べる中で、蓄積されて繋がっていくのだと思っております。

独立系FPを目指して岡山ファイナンシャルプランナーズに入社して5年4カ月、ライフプランをベースに相談をさせていただくスタイルも大分安定してまいりました。それは、何より、お客さまが勇気を持ってご相談問合せをしてくださり、「行動しよう!」という強い気持ちがあってこそです。私は、FPとしてお客さまに育てていただいてまいりました。

本当に感謝しています。

少し疲れ気味の時も増えましたが、お客さまの気持ちに添えるFPとして今後も歩み続けるよう努力したいと思います。今後とも岡山ファイナンシャルプランナーズのスタッフ共々よろしくお願いいたします。

杉本でした(^^)/

保険のはなし この時期多い集中豪雨で被害を受けた時

夏から秋にかけては台風の発生が多くなり、洪水などの水災が発生する可能性が高くなります。

特に近年は、「ゲリラ豪雨」による被害が多くなっていることから、被害に遭った場合の補償について知りたい方もいるでしょう。

建物や家財の補償といえば火災保険がありますが、ゲリラ豪雨や集中豪雨などで受けた被害も補償対象になるのでしょうか。

火災保険は、火災による建物や財産の損害をカバーする保険ですので、ゲリラ豪雨や集中豪雨による被害に関しては一般的に火災保険の範囲外とされることが多いです。

ただし、具体的な保険契約や保険会社によって異なる可能性がありますので、契約内容や保険会社のポリシーを確認することが重要です。

ゲリラ豪雨や集中豪雨による被害が火災保険で補償されるかどうかを判断する際に考慮されるポイントは以下の通りです

- 保険の特約や追加カバー:一部の火災保険契約には、水災や風水害、地震などの自然災害に対する特約や追加カバーが含まれている場合があります。これによって、豪雨による浸水や流失などが一部補償の対象となる可能性があります。

- 水災保険:一般的な火災保険ではカバーされない水害に対して、水災保険を別途加入することで、洪水や台風による被害を補償することができる場合があります。ただし、これも保険会社や契約内容によって異なります。

- 保険の範囲外のケース:多くの場合、火災保険は火災や爆発などによる損害をカバーするものであり、豪雨による浸水や地盤の崩壊などは一般的にその範囲外とされることがあります。

- 保険金支払いの条件:被害が発生した際に保険金を支払うためには、契約内容に基づく条件や手続きを満たす必要があります。保険金の支払いに関する細かい条件や制約がある場合がありますので、保険契約書をよく確認する必要があります。

FPが考える「神君伊賀越え」(後編)

みなさんこんにちは。

大河ドラマ見てますか?歴史FPの牧原です。

前回に引き続き、「神君伊賀越え」の話をいたしましょう。

前回は伊賀越えの物理的な側面を紹介したので、今回は人生最大のリスクを乗り越えた、

家康の内面にスポットライトを当てたいと思います。

鳴かぬなら鳴くまで待とうホトトギス

この文言、どこかでお聞きになったことがあるのではないでしょうか?

これは、家康の気質を表現したフレーズで、信長と秀吉はそれぞれ、

鳴かぬなら殺してしまえホトトギス…(信長)

鳴かぬなら鳴かせて見せようホトトギス…(秀吉)となっており、

それぞれの人となりをよく表しているとされ有名となっています。

このフレーズから、家康は忍耐強く寛容な性格だと思われがちですが、意外や意外。

若かりし頃の家康は短気なのです。

伊賀越えのエピソードを思い出してください。

自分がピンチとなったとき、彼は何をしようとしたか?

そう、自暴自棄からの自決です。

※この時は本多忠勝が止めてなんとかなりました。

ほかにもイライラすると爪を噛むという癖があったり、

軍配に歯形が残るほど嚙みついてたりしてます。

岡山弁でいうところの「いらち」ですね。

青年期には短期だった彼が、どうして忍耐強い性格だと言われるようになったのか?

それは三度の危機を乗り越えて、

チャンスを「待つ」ことができたからだと考えられます。

長生きする

徳川家康の生涯は、1542年に生まれ、1616年に死ぬまで実に73年に及ぶ生涯を駆け抜けました。

当時、人間の寿命が50歳だと言われていましたから、これは相当に長いといえるでしょう。

今でいうと90歳を超えてるくらいの感覚でしょうか?

これは、織田信長の49歳、羽柴秀吉の61歳よりも長いです。

ちなみに彼の有能な家臣団である徳川四天王はというと、

酒井忠次:1527~1596(69歳:死因不明)

井伊直政:1561~1602(41歳:戦の怪我がもとで死亡)

榊原康政:1548~1606(58歳:病死)

本多忠勝:1548~1610(62歳:死因不明)

このように見ると、家康は彼を支えた重臣たちよりも長生きしているんですね。

次代が成長していく中で、数多の戦を乗り越えて鍛えられた家康の実践経験は、

それそのものが非常に高い価値を持っていたにちがいありません。

ライバルたちが戦や寿命で消えていく中、

健康に気を使って長生きすることで手に入れた天下ともいえます。

豊臣政権の瓦解を待つ

そして長生きをした結果、豊臣政権の瓦解を待つことができました。

日の出の勢いであった秀吉の失政、朝鮮出兵。ここに家康はほとんど関与することなく、

東国で力を温存。また、子供ができにくかった体質の秀吉の死後、彼の後継者争いが

始まるであろうことを予見し、さらに彼の盟友である前田利家よりも長生きすることで、

戦わずして天才・秀吉の強みを奪うことに成功しました。

他にも石田三成ら文治派と加藤清正ら武断派の対立をあおり、豊臣政権を内部から弱体化させたりと、

若き日の短気さはどこへやら非常に老獪な方法で豊臣政権の切り崩しを図ります。

機を待つことで、戦国乱世を生きた大御所として存分に豊臣政権を揺さぶることができたのだと思います。

家康から学ぶリスク管理

では我々が家康から学べることはなんでしょうか?

本職はFPなので資産運用に関連して考えてみると、

長期にわたって運用する、機会を待つ

ということになるでしょう。

まず、家康は長生きしました。長生きすることで危機(秀吉)が過ぎるのを待つことができたのです。

これは資産運用でいうところの長期投資になります。

10年に1度くらいの間隔で金融危機が起きていますが、長期で運用することで

こういった危機を乗り越えることができます。短期目線ではなく長期(20年以上)で考えることが肝要です。

現に、リーマンショックは2年半ほど、コロナショックは半年ほどでショック前の株価に戻りました。

そしてこれを可能にするのが、機会を待つということ。

自分の能力の範囲を超えて運用すると、長期で運用することが難しくなります。

ピンチをやり過ごすには自信に無理のない範囲で資産運用をせねばなりません。

自身の能力を超えた投資は、ピンチの時にマーケットからの退場を余儀なくされる可能性があります。

もちろん、お金を殖やすことも大切ですが健康も大切です!

家康を見習って健康に留意し、長期にわたって資産運用をしていきたいものですね。

そんな牧原が送る、守りの資産運用術はコチラから

家康の如く、忍耐強い運用をしていきたい方にお勧めです。

早くない!? 『前向きな終活と円満相続』

日本では少子高齢化と言われて久しいですが、残念ながらこの傾向は今後一層加速すると予測されております。

私たち岡山ファイナンシャルプランナーズは、地域のみなさんのお金に関する課題を一緒に考え、

解決に向けてのサポートをしていく役割を担っております。

身近な話題でありながら、具体的な対策方法があることを多くの方が知らないままでいる『相続』に関して、

ゲームを通して楽しみながら知識を身に付けていただく機会をご用意しました。

あなたも、ご夫婦、ご家族、ご友人とご一緒に、お気軽にご参加してみませんか?

あなたの近くで出張開催します

岡山開催

●開催日程● (ワンデー開催です)

2023年11月9日(木) 午前10時~正午

●開催場所●

岡山済生会昭和町健康管理センター

〒700-0032 岡山県岡山市北区昭和町12−15

TEL:086-252-1101

倉敷開催

●開催日程● (全3回セットです)

第1回:10月26日(木) 相続ゲーム

第2回:11月2日(木) 相続・贈与・認知症の知識を学ぶワークショップ

第3回:11月30日(木) 資産運用について

いずれも午前10時~正午

●開催場所●

〒710-0043 岡山県倉敷市羽島666-1

TEL:0120-941-821

相続・認知症対策してますか?

こんにちは濱尾です。

9月になり、暑さも朝晩は少し落ち着いた感じになってきましたが

皆様いかがお過ごしでしょうか?

今年の暑さは本当に異常でしたがこの暑さ

暑さ寒さも彼岸までになるでしょうか?

お彼岸、私も例年お墓参りに行って両親初めご先祖様の供養をしています。

今年私も60歳還暦になり自分自身の将来、死、相続を改めて考えるようになりました。

お盆がすぎ、初盆を迎え終わると、この彼岸の時期、

親戚なども集まりそう言ったことに触れる機会も多くなるかと思います。

国税庁が公表している、令和3年分相続税の申告実績の概要によると

令和3年の被相続人数(死亡者数)は約144万人(対前年4.9%増)

相続税の申告をした方、約13.4万人(対前年11.6%増)、課税割合9.3%

課税価格約18兆5,700億円(対前年13.3%増)

税額約2.4億円(対前年16.8増)

1人当たり、課税価格約1.4億円、税額約1,800万円

と高齢化により相続に関する数字は増加傾向となっています。

いかがでしょうか?皆様は自身のいずれ来る相続について考えています?

何か対策をしていますか?

税金が掛からないから対策が必要ないと思っていても

相続税の掛からない家族間でのトラブルは約7割となっています。

私も日頃の相談業務の中、そう言った対策をされている方はまだまだ少ないのが、

現状と感じます。

こういった対策が必要な方が、前述した死亡者増加、人口減少と言った事からも

今後益々増えてくることと思います。

日頃の相談の中でも増えて来ています。

そういった状況を踏まえて、

弊社、岡山ファイナンシャルプランナーズでは

今回、相続・認知症を身近に体験してもらうために

オリジナルの「相続ゲーム」というものを作りました。

相続税の簡単な計算、相続人の把握、相続・贈与・認知症に関しての

基礎的な言葉や具体的な対策の方法などをゲームを通じて学べます。

そして、このゲームを実際に行う企画をしました。

岡山では「岡山済生会昭和町健康管理センター」で11月9日(木)AM10時より

倉敷では「あもにい倉敷」で10月26日(木)AM10より

行います、関心のある方は是非お申込みお待ちしております。

相続、終活、認知症対策の相談も行っていますので

お気軽に問い合わせしてみてください。

相続診断士の資格保有者もいますので、

色々なアドバイスが出来るかと思います。

相談はこちらから!

それではまた、By:濱尾

保険見直しは家計改善の第一歩!!

「保険」と聞いて、みなさんはどんなものだと思いますか?

保険は、大勢の加入者があらかじめ公平に保険料を負担しあい、万が一のことが起こった時に給付を受ける仕組みです。「保険」といえば、民間の保険会社が頭に浮かぶと思います。ですが、その前に、社会保障制度を忘れてはなりません。社会保障制度の中には、公的年金制度、公的医療保険制度、雇用保険制度、労災保険、公的介護保険制度があります。

民間の保険会社は、こちらの「社会保障制度の補填としての役割」を果たせます。が、実際の加入状況(加入している保障内容)が「社会保障制度の補填の役割を果たせていない」というのが現状です。普段のご相談の中で、お客さまの現在ご加入中の民間保険の保障内容を見させていただくとひどい場合が多々あります。

1,保障内容に偏りがある⇒医療保険がいくつもあり、その保障内容に差がない場合や死亡保障ばかりある場合

2,不要な保障内容に勧められるがままに重複してご加入している場合

3,今までの見直しで、不利益なことを告げられずに貯蓄性のある保障を無駄にして解約している場合

4,終身保険の終身払などの貯蓄性のある保障でも、保険金額より支払う保険料の方が多いのに平気で加入に至っているケース

5,ご契約者のお給料の割に、保険料が膨大になっているケース

等々、ひどいです。

民間の保険を勧める方が、上記に至るケースを平気でしているということです。知っててしていることなのか?知らないのか?どちらもダメですが、お客さまを目の前にあまり悪くも言えず、現在のご契約内容をお伝えします。

みなさん!お金は大事ですよ。それと、その保険の加入時に費やした時間…もったいないですね。

民間保険は時代とともに、保障内容がどんどん変わります。さあ!一生のうちにあなたは保険の見直しを何度いたしますか?本当に現在の保障内容で大丈夫でしょうか?現在の保険アドバイザーで大丈夫でしょうか?

もし、みなさんが社会保障制度のご説明を受けたことがないのでしたら、まずはそこから知ることが大事です。民間の保険に加入する意味は?

岡山ファイナンシャルプランナーズでは、保険だけではなく、保障を確保しつつ、資産運用も日常に取り入れて『貯蓄の仕組みづくり』も同時にご案内しております。

このままで本当にいいの?と思われる方は、ぜひ一度『岡山ファイナンシャルプランナーズ』へご相談にお越しください。弊社は独立系FP事務所として、家庭全体での収支のバランスを考え、家計から家庭を健康へ導くお手伝いをしております。ぜひお越しくださいね!!

杉本でした(^^)/

日本の6月消費者物価3.3%上昇

こんにちは お盆は皆さん如何お過ごしでしたか?

今回は日本の経済に関する重要なニュースをお届けします。

2023年の6月、日本の消費者物価が前年同月比で3.3%上昇したと発表されました。

これは、大きな見方をすれば過去数年に渡り低迷していた景気に対して明るい兆しといえるでしょう。

背景

日本経済は、バブル崩壊以降、デフレーションの長期化など様々な課題に直面してきました。

しかし、政府や日本銀行などの対策が徐々に実を結び、景気回復に向けた好材料が増えてきたと言えます。

消費者物価上昇の要因

6月に記録された3.3%の消費者物価上昇は、いくつかの要因によるものとされています。

- エネルギーコストの上昇:世界的なエネルギー価格の上昇が影響し、日本でもエネルギーに依存する産業やサービスの値上げが見られました。

- 需要の回復:新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた消費活動が回復し、需要が増加したことも物価上昇の要因となりました。

- 供給の制約:グローバルな供給チェーンの混乱や物流の問題により、一部の商品や原材料が不足し、価格上昇に繋がりました。

今後の課題

一方で、これからも日本経済が直面する課題には注意が必要です。

- インフレ率のバランス:インフレ率が過度に高まると、物価上昇によって消費者の購買力が低下し、景気回復の阻害要因となる可能性があります。

- 労働市場の改善:経済の回復に伴い、労働市場も改善されることが望まれます。雇用の増加や賃金の向上が、持続的な経済成長に繋がるでしょう。

- 持続可能な成長:経済回復を支えるためには、持続可能な成長が必要です。環境への配慮やイノベーションが経済において重要な要素となります。

6月に記録された3.3%の消費者物価上昇は、日本経済が回復の軌道に乗っていることを示す重要な指標です。しかし、今後も引き続き慎重な対応が求められる時期でもあります。

政府、企業、市民が協力し、持続的な成長と経済の安定に向けて取り組むことが、より豊かな社会の実現に繋がるでしょう。

皆さんの大切な生活を守る我々ファイナンシャルプランナーと一緒に考えていきませんか?

夏季休業のお知らせ

以下の期間は、夏季休業とさせていただきます。

2023年8月11日(金)~8月15日(火)

夏季休業中もお問い合わせは、受け付けております。

16日(水)以降に順次お返事差し上げます。

FPが考える「神君伊賀越え」(前編)

みなさんこんにちは。

歴史オタ兼ファイナンシャルプランナーの牧原です。

みなさんはNHK大河の「どうする家康」ご覧になっておられるでしょうか?

私は毎週欠かさず見ておりまして、

世の中にはやれ「史実と違う」だの「ファンタジー大河」だの

言われておりますが、そもそもこれは歴史上の人物を主人公にしたエンタメだと

割り切って見ることをお勧めします(笑)

さてさて、去る7月30日の放送分は、徳川家康が人生で迎えた3つの危機のひとつ、

伊賀越え

がテーマとなっていました。

これをリスクとリターンというFPっぽい視点で考えたいと思います。

敵中孤立

1582年6月2日、京都本能寺にて織田信長は明智光秀によって討たれます。

日本史に影響を与えた謀反としては最大級かと思いますが、

この当時家康は堺見物に来ていました。当時の堺は、南蛮貿易の中心地として国際港だったようです。

当然、堺は信長の存命中は彼の勢力圏内にありますので、家康にとって危害を加えるものはおらず、

少ない人数の供(といっても30人)で十分でした。

ところが、信長が光秀によって弑逆されてのちは、権力の空白地域になります。

また信長を討った光秀が、信長の右腕としての地位を盤石にしていた家康を放っておくはずがありません。

光秀としては、ライバルを消すチャンスですので、当然家康はその命を狙われてしまいます。

光秀の分勢はおよそ1万人。歴戦の猛者である本多忠勝がいても、30人対10,000人はちょっと無理

があるでしょう。(いや、それでももしかしたら本多忠勝なら?と思ってしまうところが彼のすごいところ)

家康の本拠地は、三河地方、今の愛知県東部ですから、大阪から愛知県まで逃げ切らねばなりません。

その距離、240km

羽柴秀吉が備中高松から京山崎まで駆け抜けた同じ距離を逃げねばなりませんでした。

しかもその道中は信長の死後は光秀の勢力圏にあり、途中に休憩所のあった秀吉と違って

物資等の補給も現地調達となるでしょうし、安全な旅行と思ってきているでしょうから、

路銀もそれほどなかったにちがいありません。

敵中をつっきる、物資の補充が見込めない、懐柔の資金もない…

こんな絶望的な状況です。

我慢強さで知られる家康は当初どうしたかというと…

諦めようとしました(笑)

京都知恩院で、追い腹(信長の後追い自殺)をしようとしたそうです。

それを家臣(本多忠勝ら)に止められたのだとか。

後に神として祭られる家康も、これはどうにもならんと思ったんでしょうかね。

なんだか私たちの人生もまさかの出来事でこんな状況になることもありそう。

なので、絶望の淵の諦めから生きることに舵を切り替えた、

家康の行動から学べることもあるかもしれません。

危険な伊賀国

家康一行(30人くらい)は複数のルートを考案したようですが、

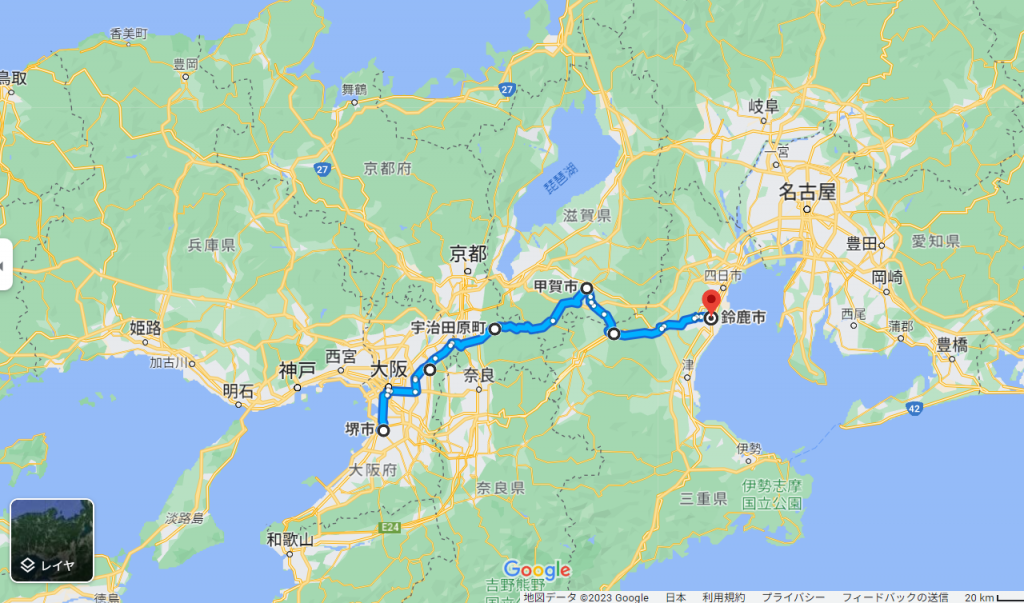

結局、堺~大阪四条畷~京都宇治田原~甲賀~伊賀柘植~鈴鹿(海路)~三河

というルートをたどることになります。このルート、いまだ以って解明されておらず、

諸説あることにご留意ください。

そしてこの忍者で有名な伊賀の国ですが、信長の死の直前に苛烈きわまる

伊賀攻め

が行われており、甚大な被害を受けた伊賀の人々の信長への恨みは相当に深かったということです。

そこを通る信長の右腕家康…無事で済むはずがありません。

家康がなぜ、この危険極まりないルートを通ったのかという理由を推測すると、

1 直前で穴山信君(武田信玄のいとこ)が落ち武者刈りで殺害されていること

2 伊賀といっても全員が反信長ではなく懐柔の可能性もあること

3 海路を取れば追手や落ち武者刈りにあう可能性も低くなること

が、あげられると思います。

不安定な地域を抜けるリスクは大きいですが、それだけ光秀には見つかりにくいので

生き延びる可能性(リターン)も大きいと言えます。

ここでは、生き残ることが最大の目的となるでしょうから、その可能性が少しでも高いほうへ

賭けるのが合理的でしょう。

もし、ここで家康がリスクをとる決断ができず、時間を空費していたら?

光秀の追手か、懸賞金目当ての落ち武者刈りに殺害されていたでしょう。

そうすれば私たちの知る江戸幕府はなかったのかもしれませんね。

この話の続きは後編で。

さて、あなたは適切なリスクを取っているでしょうか?

過度にリスクを避けて時間を空費していませんか?

資産運用のご相談は歴史オタクで資産運用が専門のFP牧原にお任せください。

« Older Entries Newer Entries »