Author Archive

企業型確定拠出年金制度知っていますか?

こんにちは、濱尾です。

酷暑が続きますがいかがお過ごしでしょうか?

皆様、経営者の皆様

企業型確定拠出年金制度ってご存じですか?

会社のコストをあまり掛けずに

役員、従業員の将来の退職金、年金制度を会社の制度として導入したいが何かいいものがないかな?

とお考えの方は必見です!

このような企業様はすぐにコチラをクリックして、詳しい内容をご確認ください!

導入すると加入者の税務面でのメリットは3つあります。

1.掛金が所得控除となり所得・住民税減税になる。

2.運用益が出た場合に将来受取時まで非課税である。

3.受取時は退職所得控除、公的年金等の控除の対象となり税務的に有利である。

さらに、企業側からのメリットとして

〇掛金により労使折半の社会保険料が削減される可能性がある。

〇退職金制度を導入していることから採用時に有利になる。

〇移管が出来るので中途採用時に有利になる。

〇2人からの導入が出来るのでコストが大きくなく導入できる。

こう言った多くのメリットがありますので興味のある方は、コチラをclick!

弊社も当然のごとく11年程前から導入しています。

従業員にも喜んでもらっています。

普段のお客様と面談をする中で良くある相談内容ですが

〇NISAやiDeCo違いや、どうやって始めればいいのかが分からない。

〇資産運用したいけどやったことがないので何から始めれば良いかが分からない。

〇インフレが進行していてお金の目減りしないためにはどうしたら良いですか?

〇公的年金だけでは将来の老後が不安なのですが何か良い方法はありますか?

〇個人年金保険よりも年金の補完する良いものはありますか?

こう言った相談を多くいただきます。

そう言った問題を解決することが出来る制度のひとつが

企業型確定拠出年金制度になります。

詳しい内容は、コチラをclick!

是非、ご参考にしてみてください。

暑さもこれからが本番のことと思います、

睡眠、栄養管理、適度な運用で乗り切って参りましょう?

それではまた。

by:濱尾

墓じまい(改装)を考える

「墓じまい」ってここ数年よく聞きますね。私の親はまだ健在ですが、今後の墓の在り方について私の姉妹間ではもう話し合い済みです。私の父方のお墓は市営墓地です。母方のお墓はいわゆる先祖墓と言われる、先祖代々引き継がれるお墓です。私は第二次ベビーブームの世代ですが、正直お墓は不要です。墓石なんて絶対嫌です。昭和の時代に子ども時代を過ごし、平成に思春期を過ごし大人になって結婚をし子育てをしてまいりました。そして令和を迎え子育ても終わりへ向かいます。

子どもの頃から、墓参りに行ったり、仏壇にお供えをしたりなど、大事なことやご先祖様への感謝やこの世に生をうけたことへの感謝などよくわかっているつもりです。

ですが、時代が変わりました。私たちの頃から、女性が専業主婦ではいられない時代になったからです。住宅の価格上昇、子どもの学費の上昇、物価上昇は昭和に比べてどうでしょう?ですが、賃金は上がらない日本です。仕事しないで家事と育児だけなんて本当にうらやましいです。

そこで、お墓にお金をかけることはもちろんしないですし、今後のご先祖のお墓の管理も大変です。私たちが高齢者となり、年金をもらいだして10年くらいでしょうか?お墓参りが出来るのも…そう話しています。平成生まれの子どもたちには難しいでしょう。長生きになったからでしょうか?「いっしょにおじいちゃんやおばあちゃんのお墓参りに行く」ということがなくなりました。やはり、幼い時からの経験が大事なのかもしれません。

ですので、元気なうちに「墓じまい」をしようということとなりました。

墓地の使用許可の届け出来ていますか!?

この春から、姉が墓じまいに向けて動いてくれました。母方の先祖墓は、私たちだけの問題ではないのでどうにも出来ません。ですので、父方の市営墓地だけでも今回実行します。

姉が色々調べてくれて、市営墓地から永代供養墓へ改葬します。

※永代供養とは?→永遠墓、永代供養塔などとも呼ばれ、死を迎えた後、お墓を継ぐ人がいない場合、承継者に代わって墓地の管理者が遺骨を管理、供養してくれるのが特徴。

が、姉から連絡があり、「実際にはお墓に骨はある(納骨されている)が、そこには納骨されてないようになっているからこのような書類がいる」とラインに写真が貼ってありました。だから、同じように書類がいるとのことでしたが、説明はそれくらいで話を聴いてもよくわからない状態でした。

市役所へ向かい、まず、どこの課へ行けばよいのかわからないので、案内所で尋ねました。ですが、専門の課が不明で、戸籍課にまわされましたがそこから詳しいと思われる方へご案内いただき、そこで、今回は「墓じまい(改葬)」するにあたり、これこれしかじかで…納骨届が出来いないようなんです。どうすればいいのですか?と説明したところ、ひとまず不明点が多いので戸籍を取得。平成3年亡くなったとありました。私が高校生の時だったようです。正直、いつだったかなんてわかりません。そして、二階の生活安全課の墓管理課?という課に行くようご案内を受けました。

そこで、再度同じ説明をしますがラインの写真だけでは書類名がなく、どんな書類が必要なのかわかりませんでした。私、姉、若き担当者がどんな手続きが必要なのかしばらくわからない状態で時間が過ぎました。結局、倉敷に改葬するので、倉敷市役所の墓管理の課に電話して、事情をお伝えしました。

やっとわかりました。

「納骨届(墓地の使用許可)を市役所で届出できていない。だから、改装(墓じまい)が出来ない」とのこと。だから、埋葬許可証の再交付(役所によって書類名が違います)から必要になりました。

通常の火葬から納骨までの流れは、

①火葬をする⇒②火葬執行済の印が押された火葬許可証が渡されるので忘れずに受け取る(火葬場)※納骨するまで遺骨とともに自宅で保管する(納骨する時に必要)⇒③墓地の使用許可証を申請する(市役所で納骨までに)⇒④納骨する(②と③と印鑑が必要。納骨する墓地や霊園に提出する)

という流れです。これは経験がないとわかりませんね。

役所の方のお話では、「墓地の使用許可」の届出をしてない人が多いとか?…葬式を終え、お墓にはしっかり遺骨は入っているのに、そんなことあるんですね?しかも結構多いそうですよ。

今後、私たちのような墓じまいを考える方は増えると思っていますが、がんばって手続き進めるしかないですね。

本当、いい勉強になりました。少子高齢化と時代の変化はこういったことにも影響があるようです。少し長くなりましたが、思わぬ出来事のご紹介でした。

お金にまつわるご相談を「全体最適」にこだわって行っております。

お子さまからシニア世代まで幅広いご相談が出来ます。何かございましたら、ぜひ、岡山ファイナンシャルプランナーズへお気軽にお問い合わせください。

お待ちしております。杉本でした(^^)/

住宅ローンで留意しておきたい7点

住宅ローンは、多くの人にとって人生で最も大きな財務取引の一つです。

そのため、慎重に計画し、注意深く選択することが重要です。

以下に、住宅ローンを利用する際に気を付けるべき重要なポイントをいくつかご紹介します。

- 財務計画の作成: 住宅ローンを組む前に、自分の財務状況を評価し、返済可能な範囲内での借入額を決定するための計画を立てましょう。収入、支出、将来の財務目標を考慮し、ローン返済に負担を感じないようにすることが重要です。

- 金利と返済スケジュールの比較: 異なる金融機関やローン商品は金利や返済スケジュールに違いがあります。複数の銀行や金融機関の条件を比較検討し、自分に最適な選択肢を見つけましょう。長期間にわたるローンでは、金利の差が返済総額に大きな影響を及ぼすことがあるため、注意が必要です。

- ファイナンシャルプランナーとの相談: ローンの選択や返済計画については、ファイナンシャルプランナーと相談することをおすすめします。彼らはあなたの財務目標を理解し、最適なアドバイスを提供してくれます。

- 隠れた費用に注意: 住宅ローンには返済額以外にもさまざまな費用が発生する場合があります。手数料、保険料、鑑定評価費用など、隠れた費用について理解し、計画に組み込むことが重要です。

- 繰上げ返済や返済期間の見直し: 将来的な収入増加や財務状況の変化に応じて、ローンの返済スケジュールや金額を見直すことができます。繰上げ返済を行うことで返済期間を短縮し、利息負担を軽減できる場合があります。

- 保険の検討: 住宅ローンには火災保険や地震保険などの保険加入が求められる場合があります。保険料は返済額に追加されるため、適切な保険を選び、負担を軽減することが重要です。

- 予期しない事態への備え: 突然の失業や病気など、予期しない事態に備えるために、緊急時の資金を確保することも大切です。返済に困った場合に備えて、備えあれば憂いなしということです。

以上が住宅ローンを利用する際に気を付けるべきポイントの一部です。

自分の財務状況や将来の見通しをしっかり考慮し、慎重な判断を行うことが重要です。

専門家の助言を仰ぎながら、最善の選択を行ってくださいね。

年金を月30万円もらう方法

みなさんこんにちは。

街角景気ウォッチャー兼ファイナンシャルプランナーの牧原です。

竹中平蔵氏が「年金廃止」なる言動をされていましたが、わたくしふと思いました。

年金は、最大でいくらもらえるんだろう?

と。気になったので調べてみた結果です。

年金毎月30万円のすごみ

ここでは厚生年金を念頭においています。

自営業者やフリーランスは国民年金ですが、これは上限が元々定められているからです。

なので、今回は厚生年金について厚生労働省の調査結果を元に考察したいと思います。

https://www.mhlw.go.jp/content/001027360.pdf

出展:令和3年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況

まずは、平均的な年金の受給額から。

どどん。

令和3年:143,965円 / 月

表9 厚生年金保険(第1号) 受給権者平均年金月額の推移

とありました。推移をみると平成29年が147,051円ですから、徐々に減っていますね。

本来は中央値を知りたかったのですが、データが見つかりませんでしたので、

平均的な日本人は年金を毎月14万円もらっていると仮定します。

続きまして、

厚生年金保険(第1号) 男女別年金月額階級別老齢年金受給権者数

を見てみましょう。ここから、年金を14万円以上もらっているひとの割合を計算します。

男性:7,679,491人 / 10,828,213人 → 70.92%

女性: 500,008人 / 5,352,232人 → 9.3%

驚くべきことに、男女でかなりの差があることが分かります。

では、30万円以上の年金をもらっているひとの割合を見てみましょう。

男性: 14,455人 / 10,828,213人 → 0.133%

女性: 361人 / 5,352,232人 → 0.006%

合計: 14,816人 / 16,180,445人 → 0.09%

少なッ!

めちゃくちゃ希少ということが分かりました。

これは1000人いて1番になるのと同じことです。

偏差値は驚異の80!

おれ学生の頃、ずっと偏差値80だったんだぜ~

という神童じゃないと難しそうですね。

この数字を給与分布と合わせてみてみましょう。人口の上位0.09%にあたるひとが「年金30万円」

もらっているのではないかと仮定します。

お次のデータは、国民生活基礎調査 / 令和4年国民生活基礎調査 / 所得・貯蓄 から

世帯数,最多所得者の職業分類・所得金額階級別

のデータを用います。この国民基礎調査、年収やら貯金の額やらなかなかセンシティブ情報を得られる貴重な統計です。

少々乱暴ですが、世帯で年収どれくらいありますかという調査のうち、

全体に占める割合が0.1%の世帯を調査します。

すると人口の上位0.09%にあたる人たちの年収は…

2,000万円!

これはなかなか到達するのは難しいですね。

しかも、生涯にわたってこの金額をキープしないといけません。

至難の業といっていいでしょう。さすが偏差値80。

では、平均的な年金額である14.4万円を得るにはどの程度の年収であればよいのでしょうか?

それは350~400万円のあたりとなりました。これは日本人の平均年収と一致します。

妥当な結果でしたね。

まとめ

ひとりで年金を30万円毎月もらおうとすると、

生涯平均で2,000万円以上の年収が必要だと推測されます。

これはかなり困難でしょうから、もし年金を30万円欲しいと思っても、

単独では99.9%無理ということが分かりました。現実は厳しいなァ。

そのため、夫婦で年収をお互いが350~400稼ぐというのが現実的なプランだと言えるでしょう。

加えて、主に女性は子育てでM字型の就労スタイルになる場合が多いことが統計上わかっているので、

生涯安定して上記の年収を得るのは、けっこうハードルが高いと考えられます。

そうなると、一般的に年金を30万円/月でもらうことは中々難しいと結論となります。

年金制度だけに頼るのではなく、配当や分配金を資産から得られるように、

若いうちから準備しておく理由がまたひとつ見つかりましたね。

そんなアナタにお勧めの牧原の講座はコチラ

守りながら資産を着実に増やす方法やマインドを学びます。

相談希望はコチラから。初回無料なので、お気軽にご相談ください。

家計金融資産2043兆円

こんにちは、7月に入りました、濱尾です。

梅雨の真っ只中といった感じで、蒸し暑くスッキリしない天候が続きますね。

さて先日新聞で家計金融資産が2043兆円になったと言った記事が載っていました。

日銀が6月27日に発表した資金循環統計によると

家計金融資産が今年3月末で2043兆円となり、

6期連続増加で過去最高になったとのことです。

昨年同期比で1.1%の増加

内訳を見ると

現金・預金 1,107兆円 54.2% 1.7%

投資信託 90兆円 4.4% -0.6%

株式等 226兆円 11.0% 2.7%

保険・年金・定型保証 534兆円 26.2% -0.4%

といった内容です。

相変わらず、現金・預金が全体の54.2%と貯蓄から投資はまだ進んでいる

とは言えないようです。

投信はマイナスになっていて世界株安や債券安といったところが影響しているものと思われます。

株式が2.7%増えているのは、最近の日本株の上昇で時価総額が増えていることが要因と思います。

政府の言う、「貯蓄から投資へ」はまだまだ効果としては現れていないようですね。

来年からの新NISAは、少しづつ各金融機関での口座獲得合戦が始まっているようです。

NISA口座を使った運用で、「貯蓄から投資へ」が進み資金が周り日本経済が好転してくれると

いいですね!

最近の、日本株式の上昇は良い傾向と思いますが

この状況がいつまで続くかは疑問ですが。

投資に回ったお金が、各企業へ行き効率よく活用され

企業が収益を上げ、企業が発展することで株価が上がり

さらに投資信託等が利益が出て

NISA口座で非課税で運用され

その各個人が潤った資金の一部でも消費行動へと流れ

その先の各企業等や事業主、商売をしている人が儲かっていけば

経済は良くなるものと思います。

さらに企業等の収益が上がることでそこで働く従業員の給料が

上がり、生活の余裕が出来、それが消費等に繋がっていけば

我が国の経済が良くなることが期待出来ますが。

こう言った、理想的な資金還流が起きれば良いなと思います。

***NISA口座の口座を作りたい等、資産運用の相談を弊社で行っていますので

お気軽にお問合せください。

下記より ↓ ↓ ↓

それではまた!お元気で!!

By:濱尾

親の終活は生前に?!

みなさんの親御さんはお元気ですか?

私の親は両親ともに健在ですが、80代に入る高齢となってまいりました。私は、三人姉妹の末っ子のせいか40代後半からすでに親の最後に向けての行動を起こしています。というのも、私の両親は子どものころに離婚しており、父はそれから自身の建てた自宅で一人暮らしでした。

父は去年より体調を崩し、2度の入院生活を送った後、病院の方々に介護認定を勧められた結果介護認定を受けました。認定結果を受け、もう自宅で一人暮らしは難しいという判断で施設に入所することになりました。

さて、それからもう一年が経とうとしています。父の住んでいた自宅はどうなっていると思いますか?

およそ一年前に不用品回収業者に依頼して、父の生活で今後必要になるであろう生活用品のみを残し後は処分してもらいました。ですが、自宅へは帰らず病院から施設へ移動したため、倒れた日から父の自宅は不在の状態です。およそ築50年の木造住宅、庭には色々な種類の木が...

その木の茂みようといったら大変です。一年間放っておかれた木々たち。好天と時々来る雨の恵ですくすくと成長し茂みます。それと草...

この家に今後住むという選択肢がない私たち姉妹は、いずれこの家を処分しなければならないと考えています。ですが、その前にやることがあります。木の成長を止めることと残りの家具たちの整理です。

木の伐採の依頼をするために見積もりを依頼しました。こちらはかなり待たされてやっと先日、見積に来ていただいてこの夏に実行されることになりました。成長しきった木の伐採は大変だと思います。引き受けていただき感謝します。

それが終わると今度は、家の中の片づけです。以前、お願いした業者さんに連絡すると、「現在は残念ながらしていない」とのことで大変残念でした。片づけどうするか?は保留です。涼しくなってから自分たちでするか?...大変そうです。

それともう一つ。お墓です。

ご先祖さんのお墓は、先祖墓ですか?霊園にありますか?どこにあるかでも違ってくると思いますが、お墓はいつまで管理していかれますか?いつまで通えますか?

お墓参りというのも私の代で終わりかな...なんて思うことがありますが、みなさんはどうでしょうか?

昭和、平成、令和とかなり色々な変化があり、考え方も変わってきたように感じます。人間関係も昔より薄れてきたような...

命はつながれ、生かされており感謝を忘れず生きるのは当たり前ですが、変わりゆく時代での生き方や時間の使い方が変わる中でお墓に関してもそれぞれに考え方がわかれていくのでしょう。

歳をとっても通える場所へ。考えます。

岡山ファイナンシャルプランナーズでは、終活のお手伝いをしております。

オリジナルの「終活ノート」を活用し、お客さまご自身の終活に向けて、アドバイスをしながら実際にノートを作成してまいります。お子さまや周りの大切な方々がなるべく負担が減るように50代になったら準備していきたいですね。

ぜひ、ご相談へお越しください。お待ちしております。

杉本でした(^^)/

マネジメントゲーム開催のお知らせ

マネジメントゲーム、次回開催日が決定しました

あの孫正義氏も熱中する、ナンバーワンビジネスゲーム『マネジメントゲーム』が開催されます!

利益の出る仕組みづくりを学びたいアナタ。マネジメントを学びたいアナタ。

ぜひご参加してみませんか?

マネジメントゲームって?

マネジメントゲームMG(MG研修)は、40年前にソニーが開発した経営者育成研修です。

現在までに大手企業を中心に5,000社、100万人が受講しており、海外展開もされています。

1976年、当時まだベンチャー企業だったソニーが、エンジニアにマネジメントのノウハウを短期間で、

面白く体得させるためにはどうすればいいか?を考えぬき、社内研修用に創りあげた研修です。

元々ソニーの社内用の研修でしたが、非常に高い評価を受けたため、社外に提供するようになりました。

活きたマネジメントノウハウを短期間で習得できる

マネジメントゲーム研修は、従来の講義を中心としたワンウェイの企業研修とは全く違います。

ビジネスゲームによるリアルな経営の疑似体験を通して、楽しみながらマネジメント能力を身に付けられるユニークな研修方式です。

「楽しくて、一日があっという間に過ぎた」とのご感想をいただくほど、ご参加された皆様から好評いただいております。

お申し込みはお早めに

詳しい内容や、お申し込みは℡086–238-4189もしくは、コチラまでお気軽にどうぞ!

アナタのご参加お待ちしております。

高校生とお金 将来の夢編

高校生の質問にFPが全力で応えてみた 県立和気閑谷高校編

https://youtu.be/VZBcJhVnn6k

FPが考える積立nisa

全国8000万人の積み立てファンのみなさんこんにちは。

「自分が寝ている間にお金を稼ぐ方法を、寝ずに考える」

アナタの街のファイナンシャルプランナー、牧原です。

さて、みなさん

積み立ててますか?

巷では、やれ積み立てが最強だの、やってないやつは情弱だのSNSで豪語している輩がおりますが、

その認識あってますか?

確かに積み立て投資は、個人が資産形成をするうえで有効な手段の一つです。

ですが今回は、個人投資家FPの牧原が考える「積み立て」の弱点を、

あえて2つご紹介したいと思います。

「積み立てこそ最強」との意見に違った角度から一石を投じたいと思います。

一括or積み立て問題

投資は一括化積み立てか?

という問いは、ヒトがこの世に誕生してから続く

永遠のテーマと言っても過言ではありません。

ではここでシミュレートしてみましょう。

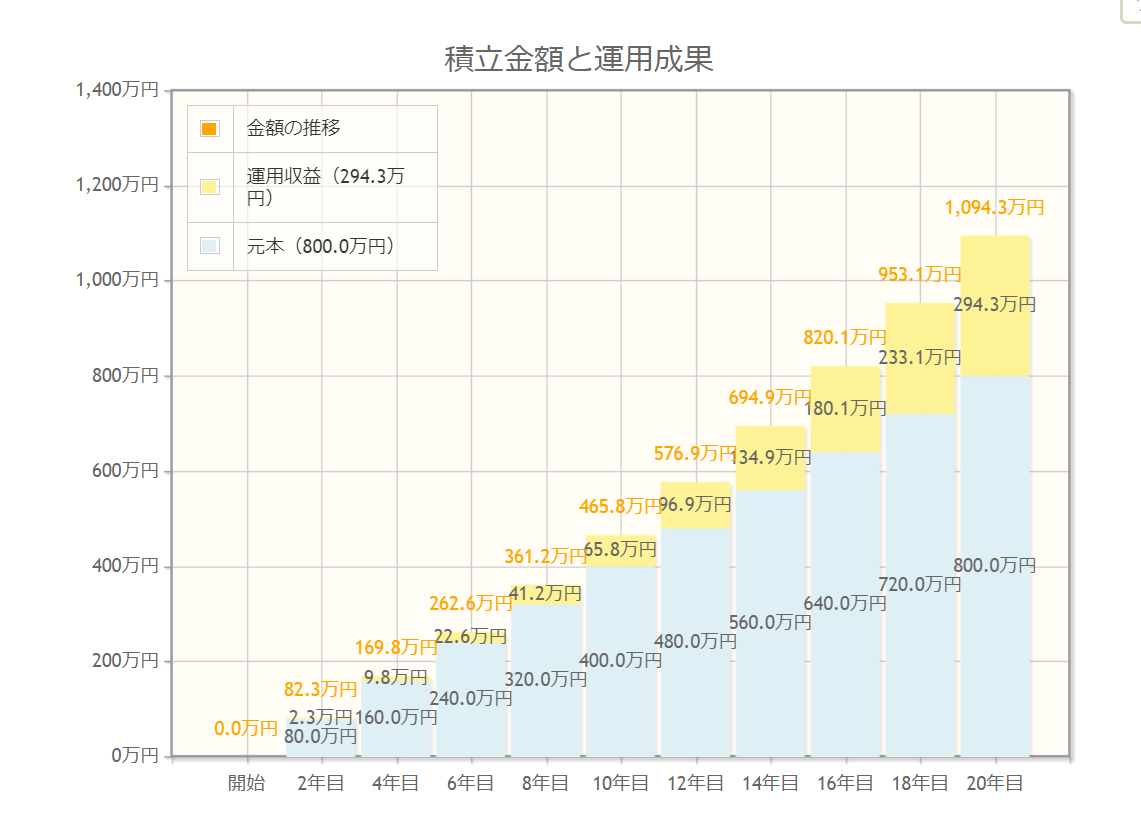

積立nisaは年間40万円の非課税枠があります。

この枠を最大20年間使っていくと800万円の資産を作れます。

これを、金融庁が公開している積み立てシミュレーションを使って、

将来どうなるかをシミュレートしてみます。

https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/moneyplan_sim/index.html

結果はこんな感じです。

利回りは3%に設定しております。この場合、年間40万円を20年間休みなく続けて

得られるリターンは、+300万円でした。

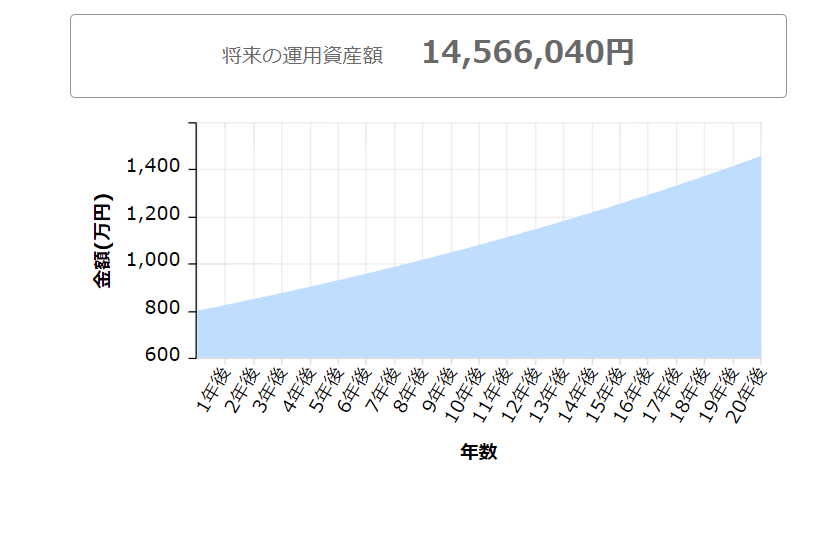

一方、同じ800万円を最初に投資して20年間放置したらどうなるでしょう?

参考:アセットマネジメントOne

http://www.am-one.co.jp/shisankeisei/simulation.html

一括投資の場合、20年後に得られる予想リターンは650万円!

なんと、20年間で350万円もの差が生じました。

しかも、基本的に株価は時間とともに上昇しますから、同じ金額でも買える数は減っていきます。

数学的には、同じ金額を投資するなら積み立てるより一括で投資をしたほうが良い

との結果となりました。もし、資金がある場合は、一括投資を検討する余地がありそうです。

ファイナンシャルプランナーは、そのあたりのリスク計算や方法を提案するのが仕事のひとつです。

(急にPR)

そもそも飽きる問題

いや、そんな資金ないし!やっぱ積み立てっしょ!

と思われた方も多いと思います。では、積み立て投資を始めて、何年間積み立てられるのか?

統計データを探してみましょう。

平均2.5年

というのがその結果でした。

参考:日経新聞

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB00009_R20C21A4000000/

いや、短くね?

という感想をお持ちになったのは私だけではないはず。

理由は単純、

他の商品がよく見えるから

です。自分がインデックス投資でせっせと3%のリターン(それでもすごいですけどね)を

あげているときに、隣でやれレバナスだのビットコインだのが+30%とかを叩きだしていると

チマチマ積み立てなんてアホらしくてやめちゃう。そして乗り換えちゃう。

というのが世の常です。

隣の芝生は常に青い!

そう見えてしまうんですなあ。

なぜ、ヒトは積み立てられないのか?

それは原初からヒトに架された深い業(カルマ)なのか?

このあたりはもっと掘り下げて研究したいテーマのひとつですね。

逆に積み立て投資は、他人のリターンを気にせず、己の道を信じて淡々と積み上げていく…

そんな修行僧タイプのアナタにはもってこいです。

まとめ

ということで、積み立て投資一択というのは、ちょっと違うんじゃね?

という視点を提供しました。

とはいえ、積みたて投資は「投資していることを忘れる」には持って来いで、

この「忘れる」というのは資産形成するうえで重要ですから、

積み立て投資が有効というのは揺るぎない真実です。

そこに加えて一括の良さも理解しておけば、さらに投資家としてレベルアップできると

思います!

そんな牧原の

「守り」の資産形成術講座はコチラから

« Older Entries Newer Entries »