Author Archive

FP3級 合格報告に来てくださいました!

FP3級講座を受講された方が

「合格」のご報告に来てくださいました!

河村様 FP3級 合格おめでとうございます!

河村様からのお声抜粋

【資格取得・受講のきっかけ(エピソード等)】

親の介護や自身の老後を考えるにあたり

色々とお金や社会の仕組みを今一度よく知っておきたくなり

資格取得を1年前より目指して 参考書を買いましたが

1行読んでは眠くなるなどなかなか進まず…(笑)

受ける日程の目標をずらしてばかりでしたが…

…

【次回以降の受験、受講者の方に向けて】

FP3級はお金の知識の入り口かもしれませんが

幅広く仕組みを知ることができる資格だと思います。

若いうちにこの知識がもてたら最高ですね。

こちらの講座では

短期間で集中して学べて、わからないことは専門家にすぐに質問できて本当に助かりました。

…全文はこちら

河村様ありがとうございました。

生活にも役立つお金の知識

あなたも身に付けてみませんか?

2021年5月23日(日)の試験に間に合います!

無料プレ講座

3月23日(火)

3月30日(火)

10:00~11:30 ↓↓↓

「積立投資のすすめ その33」 つみたてNISA インデックスファンドは良いの?

ホワイトデーということで久しぶりに

気分転換に夕ご飯を作ってみた濱尾です。

評価は!?

さて、つみたてNISAの口座開設数が20代、30代の

若い世代を中心に伸びているようです。

日頃の相談業務の中でも、子育て世代の奥様方から

つみたてNISAの相談が増えています。

子供さんの送り迎えの時に若い奥様方が集まると、

つみたてNISAの話で盛り上がるそうですね。

また、最近そういったことから商品の相談も多いです。

インデックスファンドがいいんですよね?

とか、NISAよりつみたてNISAの方が良いんですよね?

アクティブファンドはコストが高いからダメなんでしょう?

と言った質問が多いです。

たしかに金融庁はコストが安い方が良いということで

購入時手数料がなく、

しかも信託報酬が低いものと言った条件を

商品認定条件にしています。

昨年12月現在の認可商品193本中9割はインデクスファンドを選定しています。

果たして、実績はどうなのでしょうか?

そこで比較してみました。

まず、つみたてNISAの検索サイトでの人気商品ランキングの

上位にある全世界株型インデックスファンドと

私が普段、アクティブ型ポートフォリオを組んでお話している

全世界株式型のアクティブファンドです。

上記グラフ

インデックスファンドはまだ商品が新しいので比較をするのは

難しいですが、期間5年間です。

ブルーがインデクスファンド

ピンクがアクティブファンドです

インデックスファンドは

購入時手数料はゼロ、信託報酬は0.11%程です。

アクティブファンドは

購入時手数料は3%、信託報酬は1.7%程です。

如何でしょうか?

約2.5倍ほどアクティブファンドがパフォーマンスが

良いですね。

次に、同じく人気ランキング上位の

日本株(日経平均連動型)インデックスファンドと

同じく

アクティブ型ポートフォリオを組んでお話している

日本株式型のアクティブファンドです。

こちらも

ブルーがインデクスファンド

ピンクがアクティブファンドです

期間5年間でのものです。

インデックスファンドは

購入時手数料はゼロ、信託報酬は0.15%程です。

アクティブファンドは

購入時手数料は3%、信託報酬は1.6%程です。

如何でしょうか?

こちらも約2.5倍ほどアクティブファンドが

パフォーマンスが良いですね。

すべてを比較した訳ではありませんが

必ずインデクスファンドがコストが低いから良い訳ではなく、

アクティブファンドはコストが高いからダメ

良いものがないのではありません。

アクティブファンドの中にはコストが高くても

パフォーマンスが良いものもあるのです。

比較期間や、相場状況によっても結果が違うケースも

あり得るかもしれませんが。

資産形成は長期的にするものだと思います。

いつも言う、長期・積立・分散投資をするのに

どういった商品を選択をするか?

アクティブファンドでも良いものがある事も知っておいて

欲しいですね。

ファンド選択や資産形成・運用相談の方は

気軽に問い合わせてくださいね!

人気口座:4月21日から、資産形成講座・基礎編の第10弾が始まります!

詳細は弊社HP、セミナー情報を見てください!

下記参照!

https://peraichi.com/landing_pages/view/assetformation-okayama-fp

By:濱尾

FP3級 合格しました!

FP3級講座を受講された方より

「合格」のお知らせを頂きました!

I 様 FP3級 合格おめでとうございます!

「受講者のお声」を頂きましたのでご紹介します♪

I 様

【セミナー・イベント名】

FP3級講座

【セミナー・講座の内容はいかがでしたか】

良かった

【特にここが】

受講者の方と先生のおかげで、楽しく教わる事が出来ました!

【受講中のご感想】

毎週水曜日が楽しみでした!事務所の方々も気さくな方々で、楽しく受講出来ました。

【受講の動機】

試験について調べようとしたら、ネットで見つけました。

【受講して良かったと思う点】

勉強する習慣が無いので、機会を設ける事が出来た事が1番良かったです。

【改善したほうがよいと思う点】

1回の範囲が広いので、受講時間を30分プラスして頂けると、おさらいの時間をとれるかなぁと思います。

【今後の受講者へ向けて ひとこと】

通勤中に受講内容の予習や過去問を解きました。

いろんなことを知れて楽しいので、是非チャレンジして頂きたいです。

***********************

I 様、貴重なご意見ありがとうございます。

今後の講座に役立てたいと思います!

2021年5月23日(日)のFP3級試験向け講座

ファイナンシャルプランナーの専門家集団が作ったFP3級講座詳細はこちら↓↓↓

FP3級の知識を

一生役に立てられるファイナンス(お金)の知識にしていただきたい。

ただ合格だけではなくて、実生活に特化したFP3級講座

ご好評頂いています♪

FP3級プレ講座(無料)は

3/23(火)・3/30(火)10:00~11:30開催です。

FP3級講座 第1回は

4/7(水)10:00~12:30開催です。

お申込みはこちら↓↓↓

*プレ講座に参加されていないかたのお申込みも受付いたします。

*再受講の方は備考欄に「再受講」とご記入ください。

60歳での貯蓄平均は3078万 だが・・

いきなりですが、最近のアラ還世代は年齢を聞いてびっくりするくらいステキな年の取り方をされている人が多い気がしませんか?

しかし、若々しいとはいえ、60歳(還暦)は人生の大事な節目の年です。

サラリーマンの場合は再雇用もあるかもしれませんが、多くが定年退職となる60歳で本格的に自分の老後と向かい合うようになるのではないでしょうか。

特に「老後の2,000万円」が取り沙汰されて以来、老後の備えはいっそう身につまされる問題になっているでしょう。

そんな中、大手生保のPGF生命(プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社)は2020年6月、還暦を迎えた1960年生まれの男女2,000人を対象に、「2020年の還暦人(かんれきびと)に関する調査」を実施。その結果から世の中の還暦人のマネー事情を見てみましょう。

還暦人の貯蓄額は平均3,078万円だが…

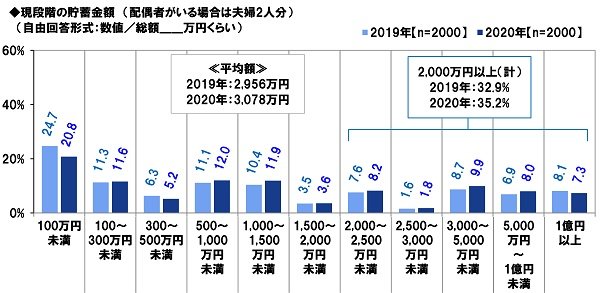

まず、全回答者(2,000人)に、現段階の貯蓄金額(配偶者がいる場合は夫婦2人分)を聞いたところ、「100万円未満」が20.8%で最も多い割合となっています(図表1参照)。

以降、階層区分順に「100~300万円未満」11.6%、「300~500万円未満」5.2%、「500~1,000万円未満」12.0%、「1,000~1,500万円未満」11.9%、「1,500~2,000万円未満」3.6%という結果。2,000万円以上の合計は35.2%でした。

図表1:現段階の貯蓄金額(配偶者がいる場合は夫婦2人分)の階層区分別比率

出所:PGF生命「2020年の還暦人(かんれきびと)に関する調査」

平均額は3,078万円ですが、2,000万円未満の人の割合が64.8%という数字の方が、より現実感があるのではないでしょうか。

老後を目前に控えている還暦人の厳しいフトコロ事情がうかがえる結果になっています。

なお、昨年の調査結果と比べてみると、平均額は2019年2,956万円→2020年3,078万円と、122万円の上昇となりました。

2,000万円以上の割合も32.9%→35.2%合計に増加しています。

これは、コロナ禍でお金に対する不安が増えたことが要因の1つかもしれません。

貯蓄額100万円未満の約3割がおひとりさま世帯

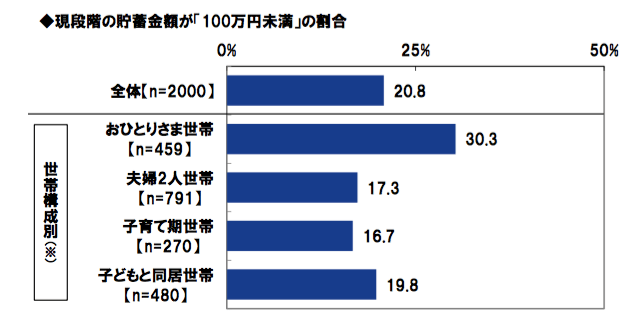

貯蓄額が「100万円未満」という回答を世帯構成別※で見てみると、おひとりさま世帯が30.3%と他の世帯と比べて群を抜いています(図表2参照)。

その他の世帯は、「子どもと同居世帯」19.8%、「夫婦2人世帯」17.3%、「子育て期世帯」16.7%ですので、おひとりさまの老後はなかなか厳しいといえる結果になっています。

図表2:現段階の貯蓄金額「100万円未満」の世帯構成別比率

出所:PGF生命「2020年の還暦人(かんれきびと)に関する調査」

約半数は自由に使えるお金が「5万円未満」

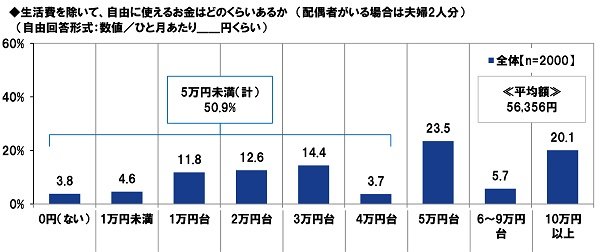

生活費を除く、自由に使えるお金(配偶者がいる場合は夫婦2人分)はひと月あたりいくらくらいあるかの質問では、「5万円台」と回答した人が23.5%と最も多く、次に多いのが10万円以上の20.1%となっています(図表3参照)。

平均額は56,356円ですが、5万円未満の割合が50.9%の過半数を占める一方で、5万円以上も約半数という結果で、貯蓄額と同様、二極化の現象が見られました。

晩産の家庭では教育費が老後の生活を左右する

私は、下の子が社会人になった少ししたら還暦を迎えることになります。

もし大学院に進学していたら、まだ学費が必要な時期でもあります。

40歳以上でお子さんが御生まれになった家庭では、教育費と同時に老後資金の準備もしていかなければならないので、子育て中はかなり負担が重くなります。

さらに、子供を思うあまり必要以上に教育費にお金をかけると、子供が大学を卒業する頃には貯蓄がほとんどなくなってしまうという事態になりかねません。

定年と子供の大学卒業時期がほぼ同じタイミングでやってくる場合は特に、子供の手が離れた後に貯蓄を増やすチャンスがないまま老後を迎えることになるので、教育費の使い方には注意が必要です。

また、早いうちから教育費と老後資金の両にらみで準備を進めることも大切でしょう。

大多数が「60歳以降も働く」

PGF生命の調査の中には、還暦を迎えたら現役を引退したいと考える人が13.3%に対し、60歳以降も仕事を続けたいと考えているは86.8%という結果もありました。

人生100年時代においては、還暦後も働くことが主流になってくるかもしれません。

別の側面から見れば、定年退職後も働かないと金銭面が不安ということもあるでしょう。

老後の資金計画がうまく進まないまま還暦を迎えてしまった人も、現役で働き続けることでリカバリーを図れるともいえます。ただし、住宅ローンを抱えている場合注意が必要です。

住宅ローンの返済計画を見直す必要も

歴史的な低金利で、マイホームを購入しやすい環境だと考える人も少なくないようです。しかし、35歳で35年ローンを組むと、完済するのは70歳。上記のように60歳以降も働き続けるという人も増えていますが、60歳以降はそれまでより給料が下がることがほとんどです。

そうなると毎月の返済が厳しくなる可能性がありますから、定年を迎える60歳までに繰り上げ返済などを利用して、可能な範囲でローンを減らしておくことが肝要です。

また、退職金でローンの残りを返済するつもりの人も、退職金に手を付けずになるべく老後資金として残せるように、現役で働いている間に前倒しで返済していけると安心でしょう。

おわりに

今どきの還暦人の懐事情は、しっかり計画的に貯めている人と、なかなか思う通りには貯められなかった人とに分かれているようです。計画的に老後資金を準備するのが理想ではあるものの、コロナ禍の現在のような局面では、臨機応変に対応せざるを得ないこともあります。

少しでも長く現役で働けるように、改めて健康を意識した生活を送りたいものですね。

今のあなたにピッタリのセミナーは←

企業型確定拠出年金導入をお考えの企業様はこちら

弊社では企業型確定拠出年金導入のサポートをしています。

国が推奨している制度で、少額から始められて大きな退職金をつくることができる、福利厚生の整備など

積水ハウスさんと合同セミナー&相談会開催します

3月20日(土)

「ライフプランから考える、家を建てる時のポイントとは!?」

将来家を建てたい方 必見です。

参加者特典

1.本屋さんでは買えないカタログプレゼント

2.家計の見直しに役立つキャッシュフロー記入表プレゼント

令和2年分 確定申告はお済みですか?

みなさん令和2年分の確定申告はお済みでしょうか。

例年は3月15日まで確定申告の期間ですが、今年は“新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月 16 日~3月 15 日)と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、全国一律で令和3年4月 15 日(木)まで延長”されました。(国税庁HPより)

2社以上から給与の支払いを受けている方や、

副収入(給与以外の所得)の合計所得金額が一定額を超える方、

生命保険の一時金や損害保険の満期保険金を受け取った方、

ふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出していても、寄付金の自治体が5か所を超える方など、

確定申告をすれば控除などが受けられる方、

所得税は確定申告しても、もう還付はない方も、

再来年の住民税の額にも影響しますので忘れずに申告しましょう。

今年は、新型コロナ税特法(※)や、青色申告特別控除・基礎控除額など前年との変更点がありますので、申告にあたって注意したいですね。(※)新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置

令和2年分の申告の注意点

1、新型コロナ感染症に伴う給付金等

新型コロナの給付金・支援金も他の収入と同様、所得税の確定申告が必要となる場合があります。

例えば、事業をされている方は「持続化給付金」「家賃支援給付金」「雇用調整助成金」は課税対象のため、受給された場合は注意が必要です。

私たち国民に一律10万円が給付された「特別定額給付金」や、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」「子育て世帯への臨時特別給付金」は非課税ですので申告の必要はありません。

また、国から個人に対する以下のような給付については、一時所得として課税対象になりますので、他の一時所得との合計額が50万円を超えると、確定申告が必要になる場合があります。

・マイナポイント

・「GoToイート」の利用時に付与されるポイントや食事券に対する25%のプレミア分

・「GoToトラベル」を利用した旅行者への国からの給付(旅行代金の2分の1相当額)

一時所得に該当するものの例としては

・生命保険の満期保険金(年金形式で受け取るものは、「雑所得」)

・長期損害保険の満期返戻金・遺失物を拾った人がお礼としてもらう謝礼金・懸賞、クイズの賞金や商品

(個人事業者が業務を通じて得た所得は、「事業所得」)

・競馬の馬券、競輪の車券の払戻金

(たまに楽しむ程度の払戻金は「一時所得」。馬主が競走馬を保有することによって得た所得は、「事業所得」または「雑所得」)

2、基礎控除の金額変更

令和2年分の申告から、個人の所得税について基礎控除額が38万円から48万円に引き上げられます。

3、PCR検査は医療費控除の対象?

医療費控除の対象となる医療費は、医師等による診療や治療のために支払った費用、及び治療や療養に必要な医薬品の購入費用などとされています。

そのため、新型コロナに罹っている疑いがあり、医師等の判断でPCR検査を受けた際の費用については自己負担分のみ医療費控除の対象となります。

帰省のために念のため自己判断で受けたPCR検査の費用については医療費控除の対象とはなりません。

令和2年分はマイナンバーカードを使って、スマホでも申告できるようになりました。

また一段と便利になってきましたね。

私たちの税金で社会保障等を支えています。

払うところはキチンと納税して、

納税しなくてもいいところはキチンと還してもらいましょう!

by yamada

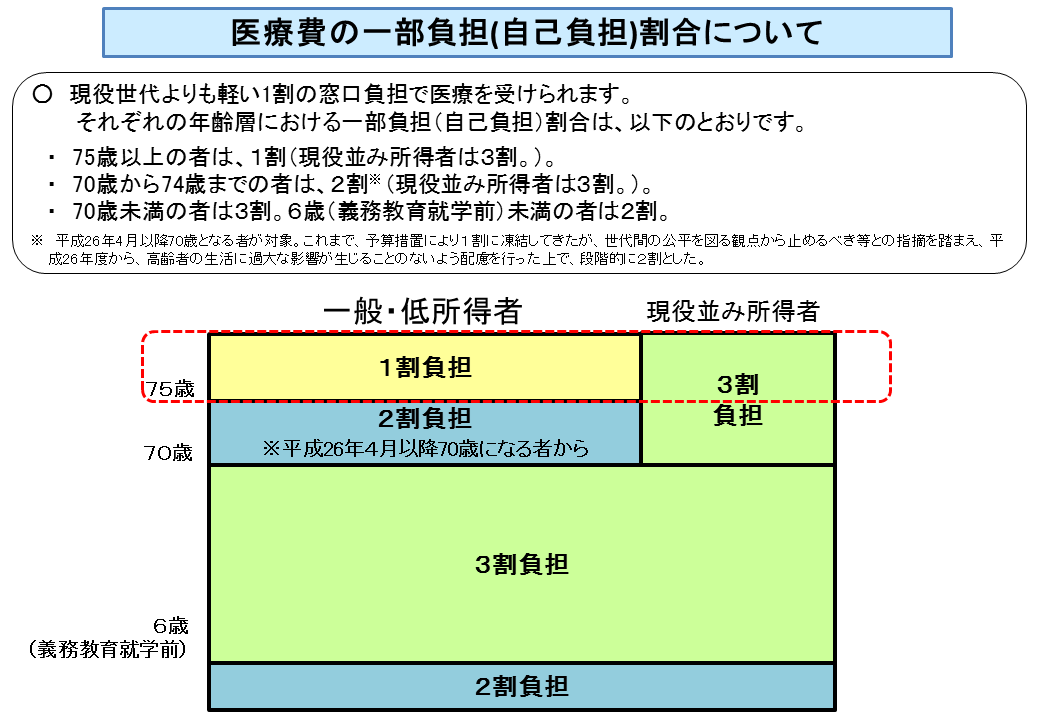

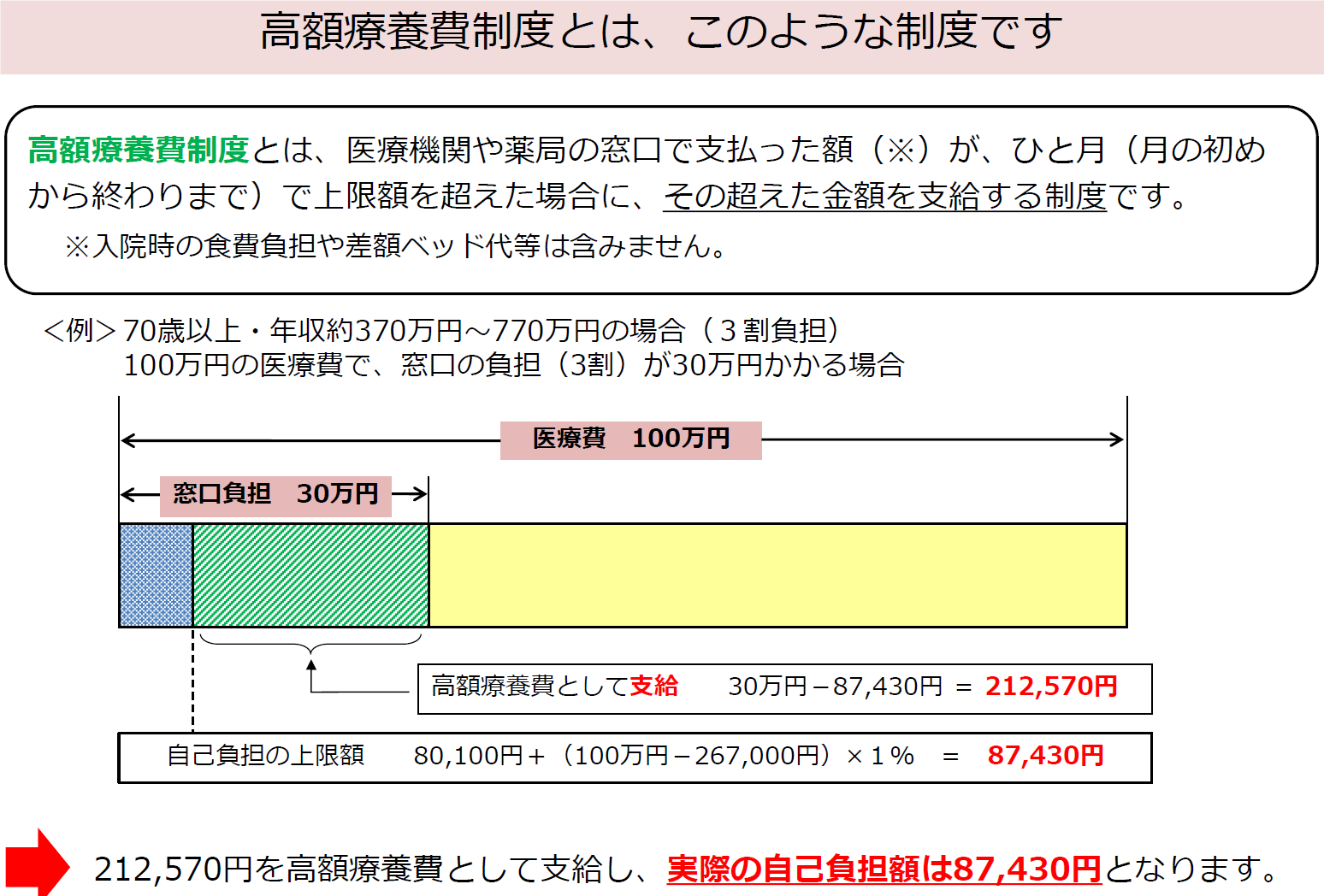

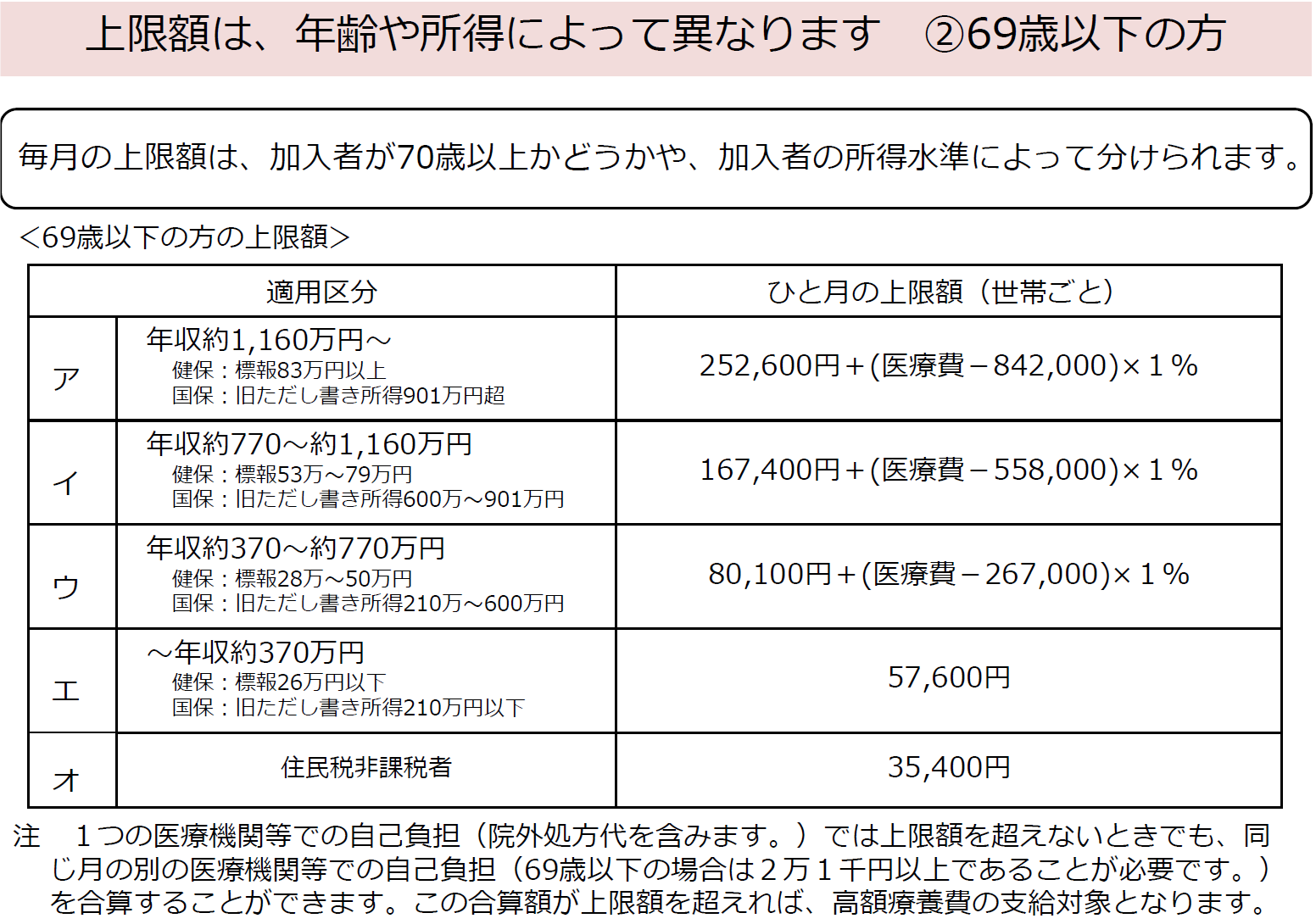

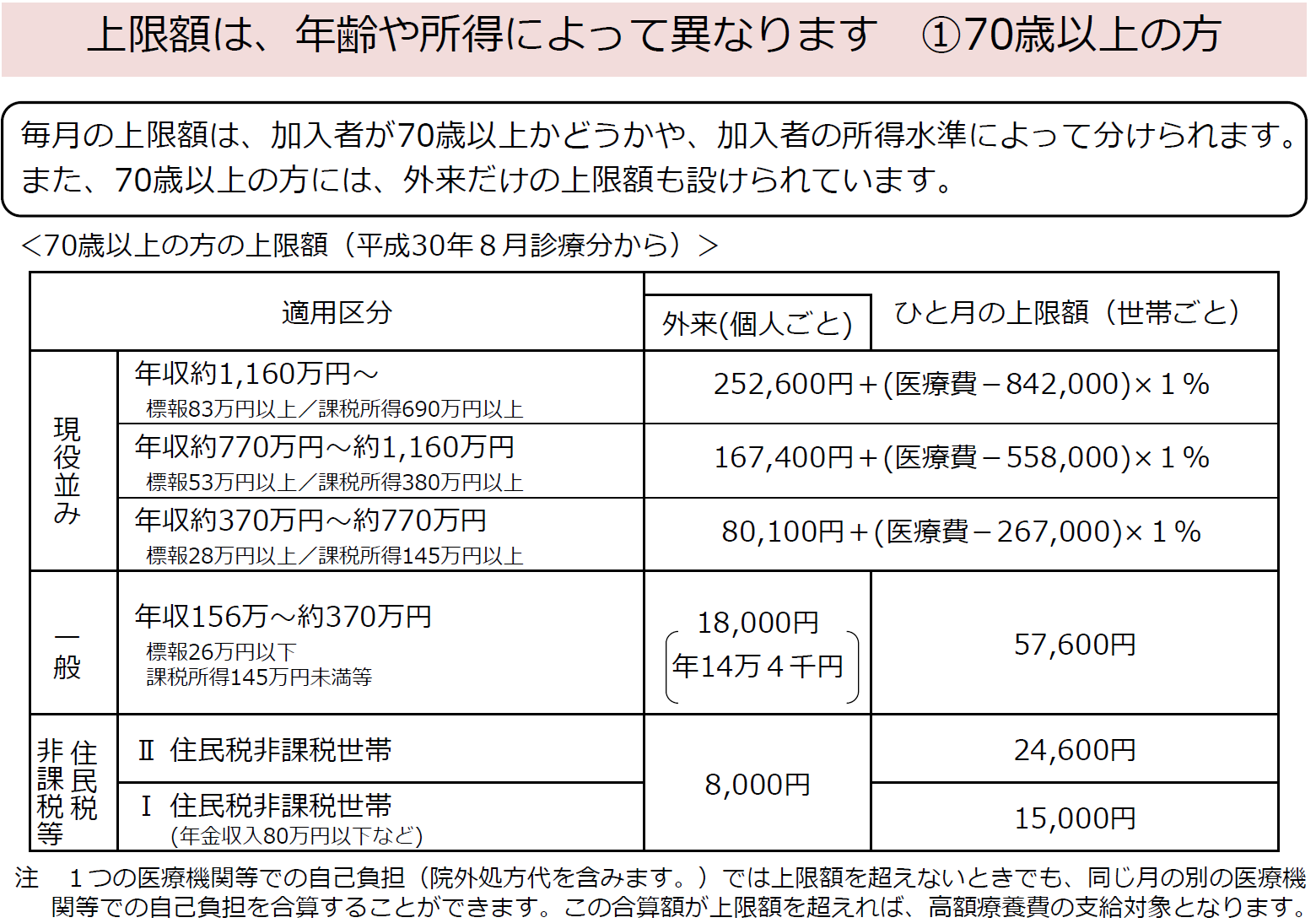

高額療養費をもっと知ろう!

医療費の助成制度にはさまざまなものがあります。

身近なものでは、健康保険があります。

健康保険は、年齢や所得によってそれぞれ医療機関に支払う窓口負担割合が変わりますね。

しかしながら、入院や手術をした場合は医療費が高額になる場合がありますね。ですので、健康保険の制度で、「高額療養費制度」という制度があります。

いかがでしょうか?

病気やけがで入院・手術をした方はご存じだと思いますが、

ここからもう少し「高額療養費制度」について掘り下げていこうと思います。ご自身の上限額を確認してみましょう!

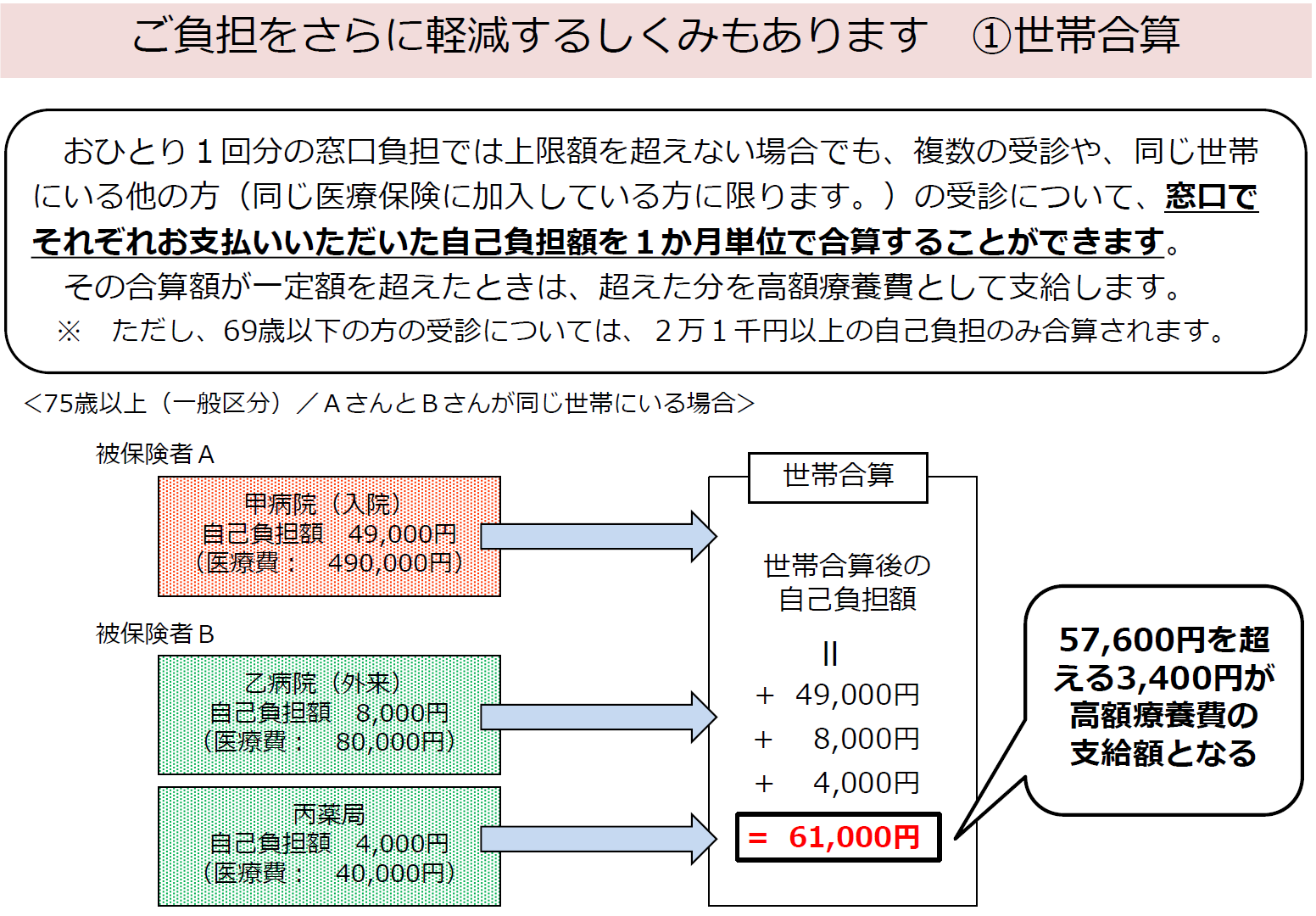

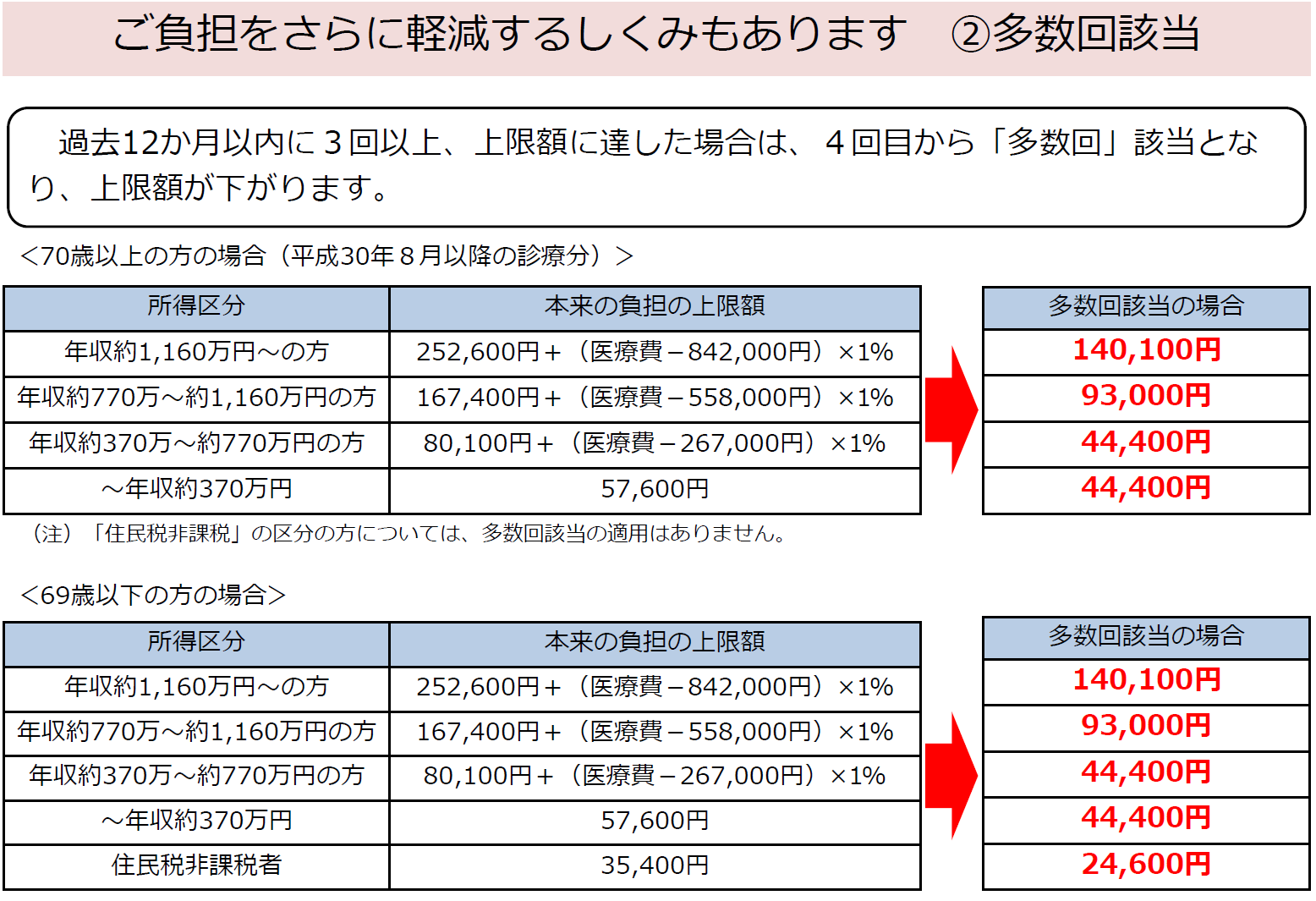

さらに、ひとりでの窓口負担では高額療養費の上限額を超えない場合でも、「世帯合算」できる場合もあります。

または、過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回該当」となり、上限額が下がります。

出所:厚生労働省HPより

なかなか、「世帯合算」や「多数回該当」までご存じのかたは少ないかもしれません。

今回は、高額療養費制度のお話を少し掘り下げてご紹介させていただきました。

こんなにすばらしい日本の医療費制度の一つである健康保険があるなら、民間の生命保険に入る必要があるの?と思われた方もいっらっしゃるのではないでしょうか?

民間の生命保険の保障は、健康保険やその他の医療助成制度では補えないところを考えるだけでいいのです!

それを理解して保険に加入することをお勧めいたします。

私たちはまず、こういった健康保険等の話を含め、さまざまな視点から保障をアドバイスしております。

みなさまもぜひご相談にお越しくださいませ。

杉本でした(^^)/

YouTubeに知っ得動画アップしました☆

今回は中西が

令和時代の社会保障と働き方を

令和2年版厚生労働白書概要版から

抜粋して解説します。

チャンネル登録

いいねボタン♪

押していただけると励みになります☆

https://youtu.be/L4uQjNiXW0M

「積立投資のすすめ その32」 日経平均30年ぶり高値更新!分散投資

バレンタインデーでチョコを貰えて

チョコっと(汗)喜んでいる濱尾です!

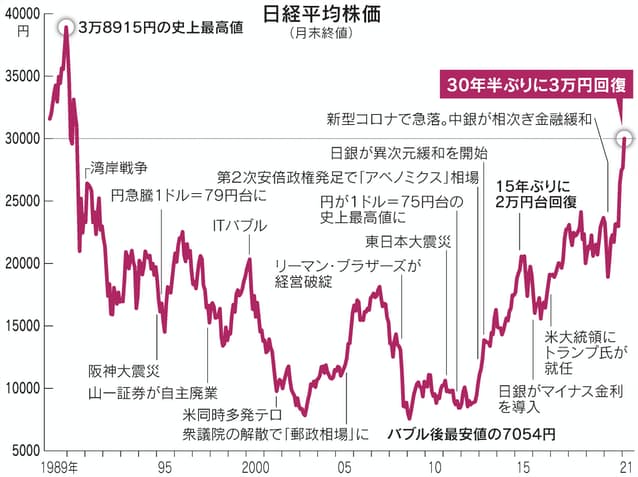

日経平均が30年ぶりの高値更新!とニュースになっていますね。

日経平均の史上最高値は1989年12月29日の38,915円87銭です。

(下図参照)

因みに私はこの当時、証券会社に入社して3年目

年末の大納会での値段ですので、

今でも良く覚えています。

来年は40,000円の突破は確実と思って年を越したものです。

この当時に投資をしていた方なら皆さん、ほぼそう思った事でしょう。

それが年明けから結局何を買ってもなかなか儲からない

目先的には良い時があっても、少し長く持つと

買っても買ってもなかなか儲からない相場のスタートとなるとは

誰もが予想しない地獄の相場環境に突入していったわけです。

(どれだけ多くの方が損をしたか、損させてことでしょうか)

それが今、30年の歳月は経てようやく回復してきたということで

一種感慨深いものがあります。

ここから得た教訓は

〇ひとつの物だけ(例)日経平均だけ)に投資しない

〇分散投資を心がける

〇出来れば一度に纏めて投資しない

〇積立を使った運用もおこなう

といった事でしょうか。

投資の基本と言えばその通りですが

なかなか実行出来ないこともあります。

しかし30年ぶりの高値更新の今だからこそ

今から投資を始めるのであれば、

今投資するべきか悩んでいる人にアドバイスするとすれば

このことを実行することをお伝えしたいと思います。

私は今、日々このことを今伝えていっています。

先日の新聞に分散投資でリスクを抑えると書かれていました。

この記事の中に

1979年12月に国内外の株式のみに50%ずつ投資していた場合

2007年のリーマンショックの時に相場の下落により

最大59%の下落になりそれを取り戻すのに7年5ヵ月かかった。

一方、日本株・外国株・日本債券・外国債券の4資産に

25%ずつ分散投資していた場合(毎月リバランス)

最大の下落率は38%にとどまり

この下落を取り戻すのに6年5ヵ月かかったようです。

やはり分散投資をすることにより

下落率を抑制出来ることになります。

ほかの大きく下落した相場の、ブラックマンデー

ITバブル崩壊、米国発世界金融危機、チャイナショック

と言った時にも

分散投資をしていた方が下落率の抑制

戻りも早いといったことが言えると掲載されていました。

株式だけに集中投資をしているとリターンは多いかもしれませんが

逆に下落率が大きい、下落すると戻りが鈍いケースもある

かもしれません。

やはり、「長期・積立・分散投資」

を心がけていきたいと思います。

投資、運用の相談、セミナーを随時開催しています。

お気軽にお問合せください!

By:濱尾

« Older Entries Newer Entries »