Author Archive

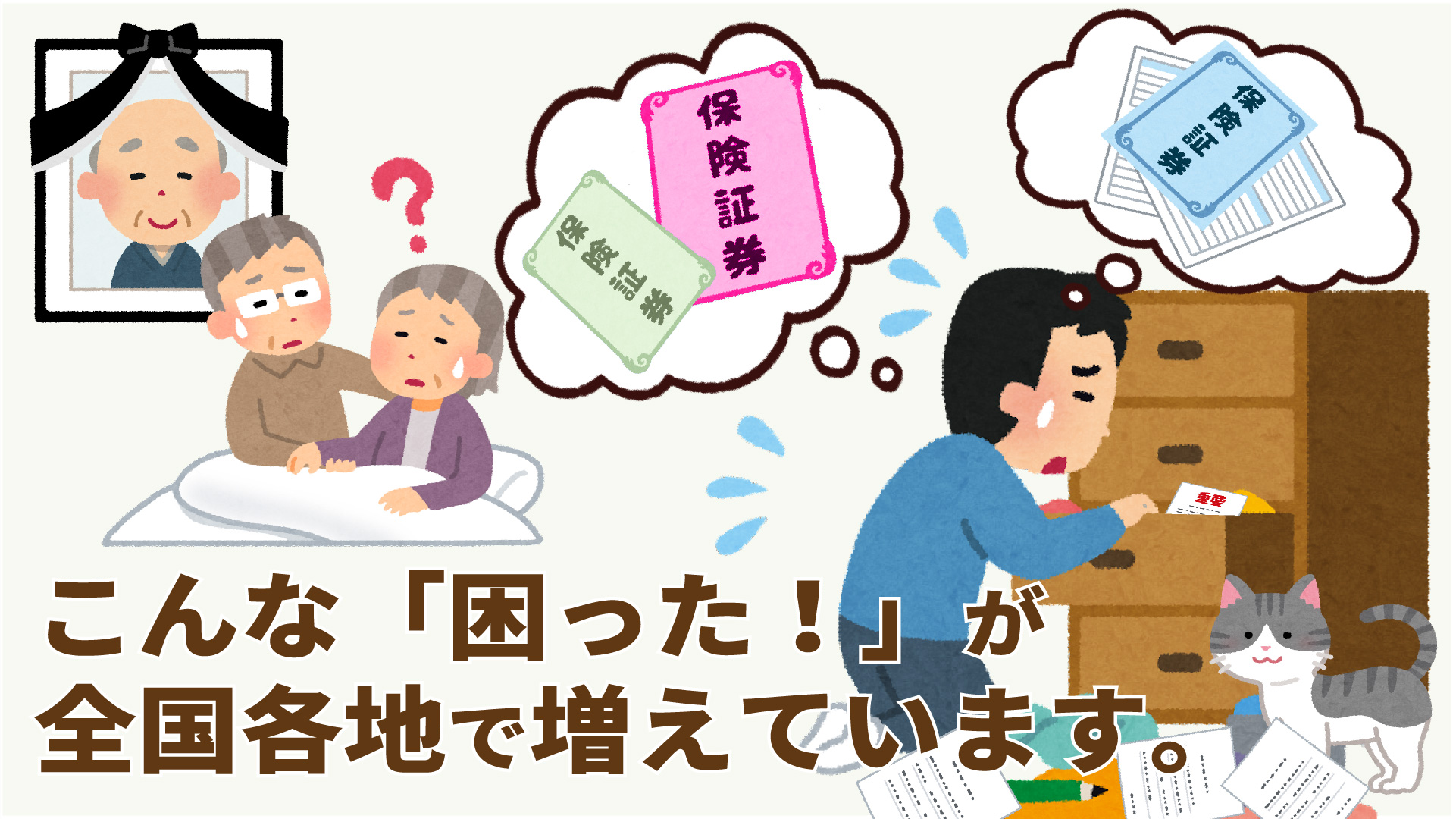

故人・認知症の親の保険加入状況確認に「生命保険契約照会制度」が助っ人

これから高齢者が増え超高齢化社会が待ち受けている日本です。

一人暮らしの方や認知症の発症が増えていくことが予想されています。

離れて暮らしていた認知症の親が入院した。

親族が急逝してしまった。

入院したら入院費用に充てられる保険に入っていると言っていた!

葬式代に保険に入っていると言っていた!

保険証券、どこだ~!?

どこの保険会社の保険に入っていた?

本人に聞きたくても聞けない状況。

困りますよね。

こんな「困った!」が全国各地で増えています。

生命保険協会がこの「困った!」を助けてくれるかも!

~生命保険の一括照会ができる制度って?~

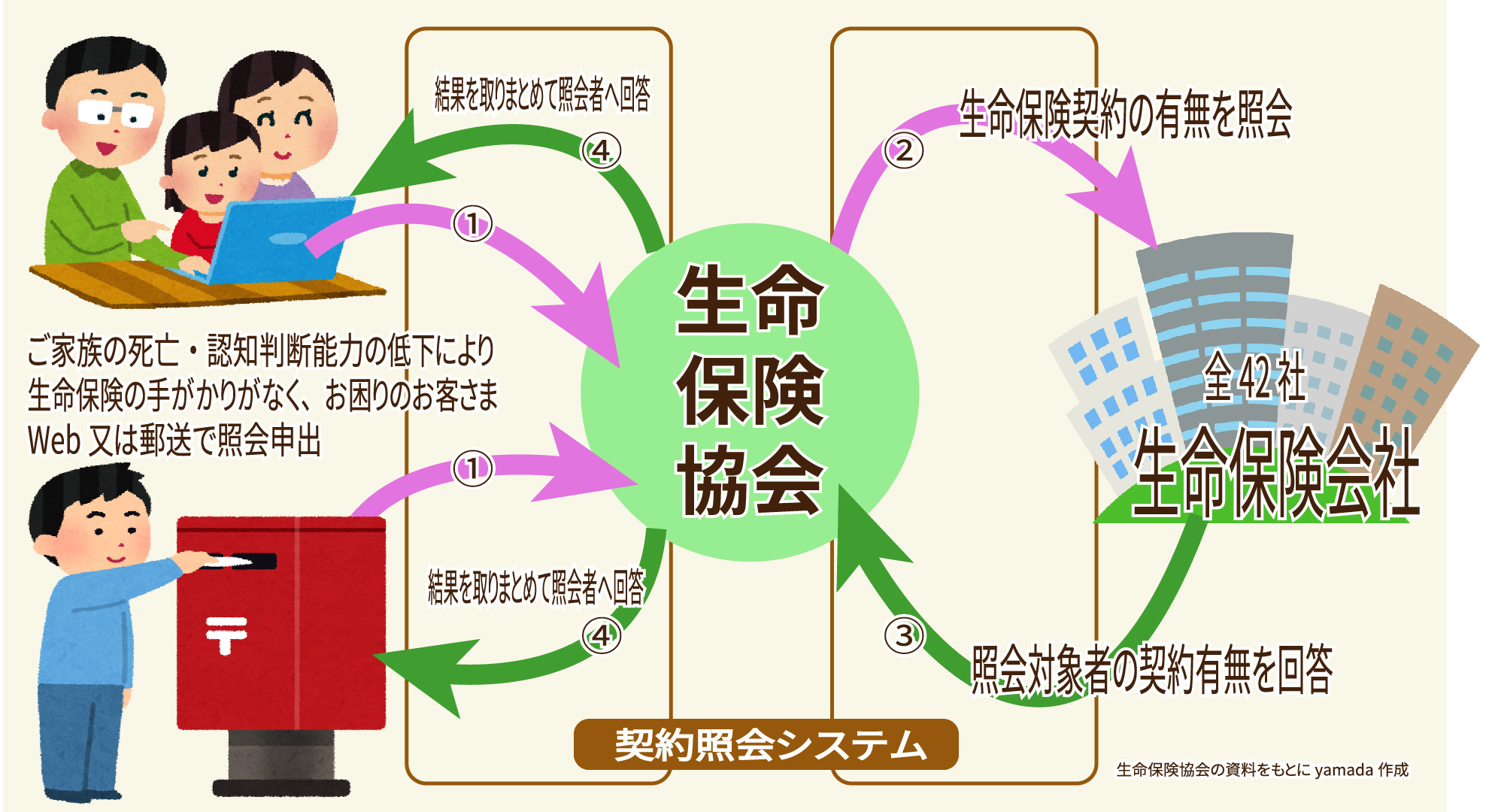

そこで、生命保険協会は2021年7月1日から

保険証券がなくても登録の生命保険保険会社42社の

「一括照会」ができる制度

「生命保険契約照会制度」を創設しました!

東日本大震災以降に「災害地域生保契約照会制度」が設けられ、被災で保険金等の請求が困難になられた方々に迅速に確実にお支払いするためのセーフティネットとして活用されていましたが、これを、災害時だけではなく平時でもちゃんと請求してもらおうと一本化して継続していく制度です。

もちろん、個人情報保護法の趣旨のもと、照会できる人の範囲や必要書類が厳格に定められています。誰でもかれでも照会できちゃダメですからね。必要な人に使って欲しい。

協会に加盟していない共済や、満期がきても保険会社に預けたままの保険金(据置保険契約)などは一括では照会できませんので頑張って探すしかないですが。

~制度を使う前に~

自分でも探してみましょう。

以外に見つかるかもしれません。

・生命保険証券、探しましょう!

・生命保険会社から毎年郵送される「保障内容のお知らせ」が届いていませんか?

・年末調整・確定申告用の保険料控除証明書のお知らせなどが届いていませんか?

・預金通帳やカードの支払い明細に「〇〇生命」など、保険の引落しがありませんか?

など、まずはご家族で調べてからこの制度を使うか検討してくださいね。

~制度を利用できる方~

平時とは

照会対象者が死亡、認知判断能力が低下の時。

制度を利用できるのは、

照会対象者の法定相続人であったり、3親等内の親族またはその任意代理人(弁護士、司法書士その他照会対象者の財産管理を適切に行うために、照会対象者にかかる生命保険契約の有無を照会するにふさわしいと生命保険協会が認めた者)等、利用できる方の範囲がきちんとされています。

災害による死亡・行方不明の場合は、

照会対象者の配偶者、親、子、または兄弟姉妹、照会対象者の配偶者、親、子、または兄弟姉妹の法定代理人または任意代理人となっています。

~申請の方法~

照会を生命保険協会がWebか郵送で受け付けします。

照会対象者に関する生命保険契約の有無について一括して調査、結果をとりまとめて照会者にWebか郵送で回答されます。(災害時は電話のみ結果は郵送で)

~利用料~

平時は1回の照会あたり3,000円(税込)。

クレジットカードまたはコンビニ支払いができます。

災害時は利用料は無料です。

~生命保険協会HPで詳しく~

生命保険協会HPより

~保険会社は災害時等も助けになる対策をしてくれます~

保険会社は災害時等も助けになる対策をしてくれています。

そんな対策のお知らせなど

重要な連絡も取りこぼさないよう普段から

住所、氏名、受取人の変更

保険料の支払が厳しくなった、など

何か変わったことが起きたら

契約の保険会社にその都度

連絡を入れたり相談してみるのもいいですね。

by yamada

家計に与える「教育費」の影響は!?

こんにちは杉本です。

受験生のお子様をお持ちのご家庭では、夏休みでも勉強をがんばっている時期ですね。

教育費は人生3大支出の1つ!教育ローンの申込みをしたり、奨学金の予約申請をしたりと何かと忙しいですね。

ですので、教育費が家計にどれだけの影響があるかを見ていきたいと思います。

世帯年収に占める在学費用の割合は約16%

世帯年収に占める在学費用(子ども全員にかかる費用の合計)の割合は、平均15.9%となっており、

「10%以上20%未満」が33.9%と最も多く、つづいて

「10%未満」が31.6%、「20%以上30%未満」が18.7%となっています。

世帯年収階層別にみた世帯年収に占める在学費用

世帯年収階層別にみた世帯年収に占める在学費用の割合をみると、「200万円以上400万円未満」世帯の平均負担割合が31.7%と年収の約1/3を占めています。世帯年収が高くなるほど在学費用の割合は低くなっています。

教育費の捻出方法

教育費の捻出方法としては、「教育費以外の支出を削っている(節約)」が29.5%と最も多く、以下「子供(在学者本人)がアルバイトをしている」21.5%、「預貯金や保険などを取り崩している」20.4%、「奨学金を受けている」18.6%となっています。

※3つまでの複数回答

出所:日本政策金融公庫/令和2年度「教育費負担の実態調査結果」2020年10月30日発表 生命保険文化センターHPより

いかがでしたでしょうか?

日本の教育費の現状でした…

経済低迷の中で働き方も変わり、「安定」した収入を得るのが難しくなってきました。その中で、やはりお子様には教育の機会を与えてやりたいと思うのですが、費用面では厳しいご家庭も多いですね。

どうか独身時代の早いうちから、お金の貯め方の勉強をしてどんな人生がおとずれてもいいようにしっかり賢くお金をためていきましょう!!

いつでもご相談にお越しください。お待ちしております!

杉本でした(^^)/

「積立投資のすすめ その37」 つみたてNISA商品状況

葉月、こんにちは濱尾です。

連日の猛暑でグッタリしますね。

オリンピックもスタートし

こちらも連日世界のアスリート達の熱戦が繰り広げられていますね!

日本勢のメダルラッシュをTVで見ていると

感動し、涙し、勇気を貰えます!

オリンピック議論はありますが

私は単純にスポーツは素晴らしいと

改めて感じる今日この頃です!

さて、つみたてNISAの対象商品最新状況を

金融庁のHPで確認してみました。

2021年6月18日現在

199本の商品が選択出来ます。

つみたてNISAの開始時51本からすると結構増えて来ました。

インデックスタイプが173本

全体の86.9%(約9割)は依然として

インデックスタイプです。

アクティブタイプが19本

全体の9.5%

ETFが7本

内訳としては

内外の資産複合型ファンドが86本と最多です。

資産分散効果を取り入れて貰いたいという金融庁の考え

のために多いという事でしょうか。

次いで海外株式型ファンド46本

国内株式型が41本

といった状況です。

また、信託報酬率ですが

国内を対象としたインデックスタイプは

2020年12月現在で平均0.258%

(2017年10月 平均0.264%)

でさらに減少傾向ですね。

内外・海外を対象としたインデックスタイプは

2020年12月現在で平均0.32%

(2017年10月 平均0.38%)

こちらも減少傾向です。

商品をどう選ぶか、

またNISAとどちらを選ぶかは大きなポイントになってきます

皆さんは如何でしょうか?

商品・NISAとの選択に迷ったら

弊社に相談してくださいね!

こちらからどうぞ ↓

猛暑がまだまだ続きますが

ご自愛ください!

By:濱尾

夏季休業のお知らせ

暑中お見舞い申し上げます

誠に勝手ながら以下の期間につきまして夏季休業とさせて頂きます。

ご不便をおかけしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

夏季休業期間

8月9日 月曜 ~15日 日曜

尚、お問合せにつきましては24時間受け付けております。

(お返事は16日以降になる事をご了承ください)

この夏を健康に笑顔で過ごされますことを心よりお祈り申し上げます。

令和三年 盛夏

どこまで上がる!?介護保険料!

いつもありがとうございます。

今回は介護保険についてお話していこうと思います。

厚生労働省は2021年5月14日、2021~23年度の65歳以上の介護保険料が月6014円(全国平均)になると発表しました。

2018~2020年度の5869円から2.5%上昇し、制度創設以来はじめて6000円を超えたことになります。

急速に進む高齢化のために介護保険料は年々上昇し、制度が始まったときの2911円から実に2倍以上となりました。

高齢化が進み介護サービスの利用者が増えたことなどが要因となっています。

そこで今回は、介護費用の伸びの要因や地域差などをチェックしながら介護保険制度の仕組みも見ていきましょう。

介護保険料は2025年約7000円弱に

介護保険費用は自治体ごとで決まるため、地域によって差が生まれます。高かったところは下記の通りです。

- 東京都青ヶ島村…9800円

- 秋田県五城目町…8300円

- 福島県葛尾村…8200円

一方、低かったのは以下の市町村となっています。

・北海道音威子府村・群馬県草津町…3300円

・東京都小笠原村…3374円

なお、団塊の世代が全員75歳以上(後期高齢者)となる2025年度の保険料額は6856円になると推定されています。介護保険制度は開設以来、一度も保険料が下がったことはありません。

なぜ伸び続けるのか、制度の仕組みとともにチェックしていきます。

介護保険料の仕組み

ここからは、介護保険料の仕組みを見てきます。

介護サービスにかかる費用は利用者が原則としては1割負担し、残り9割は介護保険料と税金から半分ずつ捻出します。

保険料を支払うのは40歳以上。65歳以上が支払う保険料は3年に1度見直すのですが、ちょうど今年度が見直しのタイミングとなりました。

それでは、介護保険の利用者数と費用はこれまでどれぐらい伸びてきたのでしょうか。

介護保険の利用者数は約745万人、費用は15兆円の見込み

厚生労働省によると、団塊の世代が全員75歳以上になる2025年度に介護保険を必要とする人は約745万人。2040年度には約872万人で、さらなる介護費用の増加も見込まれます。

また、財務省の資料によると、介護費用の負担も大きくなっており、制度創設時2000年度は3.6兆円でしたが、21年度は12.8兆円と見込まれています。

先述した通り、介護保険は40代以上の現役世代の保険料で賄われている制度です。このまま負担増が続けば、制度の維持は困難になるとさえ言われているのです。その理由は日本の急速な少子高齢化にあります。

それでは、少子高齢化について詳しく見ていきましょう。

高齢者が増え、現役世代は減る

日本の少子高齢化は、世界の中でも飛びぬけて急速に進んでいます。

財務省によると、2014年において、日本の総人口は1億2708万人。そのうち65歳以上の方は3300万人です。

65歳以上の方ひとりを20~64歳の方2.2人が支えていることになります。

2012年以降は団塊の世代が65歳となり、基礎年金の受給が開始することなどから、社会保障の給付金は増加すると予測されています。

さらに2025年には、65歳以上の方の人口は推定で3657万人。65歳以上の方ひとりを20~64歳の方1.8人が支えることになりそうです。

そのうえ、2040年には、第2次ベビーブーム世代(1971年~74年生まれ)が全員65歳以上となります。

その間、20~64歳人口は急速に減少し、2040年以降も減少が続くことが見込まれています。

つまり、支えなければいけない高齢者が増え続けるのに対し、それを支える現役世代は減り続けるのです。

こうした状況を踏まえ、介護保険制度をどう見直していくかが重要な課題なのです。

介護保険は国民の支え合いでできている

介護保険の仕組みや費用が増えていく理由について、ここまで解説してきました。

こうした状況を踏まえ、介護保険の自己負担は今後増加することが見込まれています。実際、財務省の諮問機関が5月21日に提出した建議書(意見書)でも、介護サービスの利用者負担を現行の1割から2割負担に増やすことを注文しています。

とはいえ、負担増の結果、介護サービスの利用を控える人が増える可能性もあります。制度の存続も重要ですが、それによって利用者の生活が苦しくなってしまっては本末転倒です。

介護保険、ひいては社会保障制度は全員で支え合って作っていくもの。私たちが安心して暮らせるのは、こうした制度の恩恵であることを忘れないようにしたいですね。

「お客様の声」を更新いたしました!!

結婚を機に保険に加入し、初めての運用を始めました!岡山市 N様

2021年7月

結婚を機に保険に加入し初めての運用を始めました!(2021年7月)

~保険だけでなく今後のお金の相談もできたらと思いこちらの無料相談を利用させていただくことにしました!~

結婚を機に夫婦で保険の加入をしようと情報を集めていましたが、自分たちでは何が良いのかが判断できずプロに相談してみることにしました。保険だけでなく今後のお金の相談もできたらと思い、こちらの無料相談を利用させていただくことにしました。

初回の相談では私たちの現状をお伝えし、様々なリスクに対応できるプランを提案していただきました。保険について基本的なことすら理解できていなかった私たちにも丁寧に教えてくださったので、難しい保険の仕組みも理解でき勉強になりました。

持ち帰って夫婦で相談を重ね、最終的に納得して申し込むことができたので満足しています。

また、以前から興味のあった投資についても相談させていただきました。自分で一から考えて運用していくことに抵抗があったため、やはりプロを介して大切なお金を運用していくと思うと安心です。まだまだこれからですが、どんな風に運用されていくのか楽しみです。

これからもアドバイスをもらいながら将来に備えていきたいと思います。

担当FP:杉本博美

みんな受けよう「がん検診」!

日本人の死因のトップは「悪性新生物(がん)」です。

実はがん細胞は誰もが持っています。進行させてしまうのか抑えるのか、それは自分自身にかかっています。

がんというのは、わずかな知識で大きく運命が変わってきます。

いかに「早期発見」、「早期治療」が有効かということを知って欲しいのです。

がんになる前にがんを知ることが大切だということです。

~日本は世界一、がんの死亡率が高い~

今日本は、世界一、がんの死亡率が高く「がん大国日本」と呼ばれているのをご存知ですか?

なんと日本はがん対策においては後進国なのです。

がん対策の遅れとは、世界に比べてがんに対する人々の知識、意識、行動などが遅れているということなんですね。ヘルスリテラシーが低いと言われています。仕方ないんです。日本では学校で教えてくれなかった分野です。

がんは早期であればほとんど治る時代になってきました。今ではガン全体で2/3が治る時代になってきたんですよ!早期であれば95%が完治できる時代なのです。

~がんとは~

モノは必ず傷みます。

車も家もそうです。必ず時間とともに痛みますよね。私の細胞、遺伝子は50年分+α、傷んでいます。表面はよくわかります。毎日鏡を見れば肌荒れからシミから…(涙)体の中の見えない処、個人の年齢とともに刻々と痛んでいく細胞、遺伝子の中で、ひとつの正常な細胞が、うまく細胞分裂ができずに死なない細胞が出来てしまう。

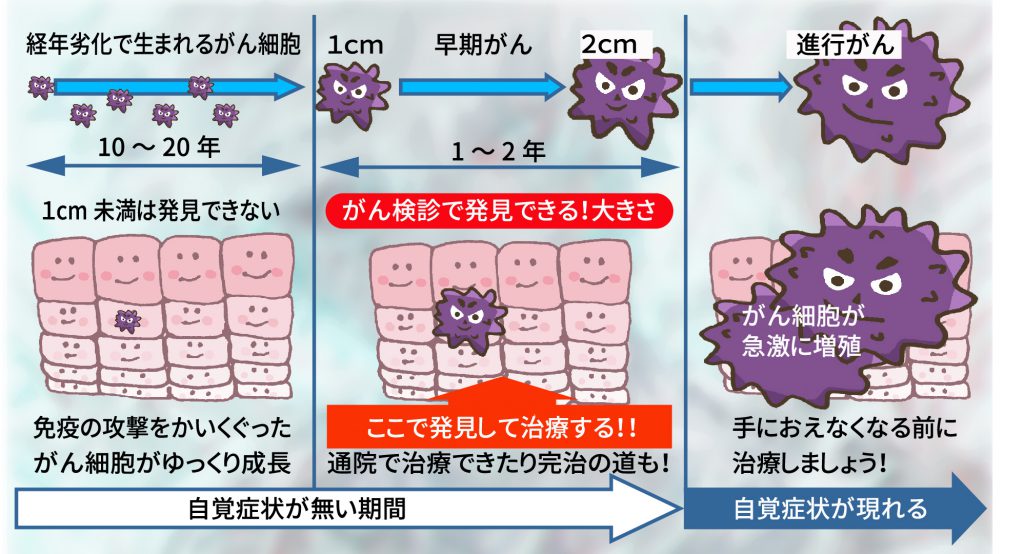

細胞、遺伝子の経年劣化で生まれてしまう細胞が「がん細胞」です。

そして、そのがん細胞が増殖していく病気です。

経年劣化で生まれてしまうので、がん細胞は誰もが持っているのです。

がん細胞曰く「何も悪い事なんかしてないのに…ただ生まれてきただけなのに…!!」…って。そうなんです、が…人間としてはごめんなさいなんですよね。がん細胞が増殖したら生命の危機なので。。。

~がんの進行を理解する~

がん細胞は60歳位で毎日5000個もできていると言われています。

リンパ球ができたてのがん細胞を殺しにやってきます。

しかし、加齢に伴って免疫力は低下します。免疫の細胞が駆けつけてその都度殺してくれてたけど、一つ見逃してしまった。そのたった一つ、免疫の攻撃をかいくぐったがん細胞が10年~20年かけて1センチに成長します。1センチになると検診で見つけることができます。

実は5ミリや7ミリのがんは、がんの専門医でも見つけられないのです。

10年から20年かけて1センチにまで大きくなったがんが、1~2年位で2センチ位に急成長していきます。この1センチ~2センチ、2センチまでのがんが「早期がん」です。ここまで自覚症状がない期間です。

そして、その後急激に自覚症状を出しながらがん細胞が増殖します。進行がんです。がんは、進行・末期にならないと症状をださないのです。

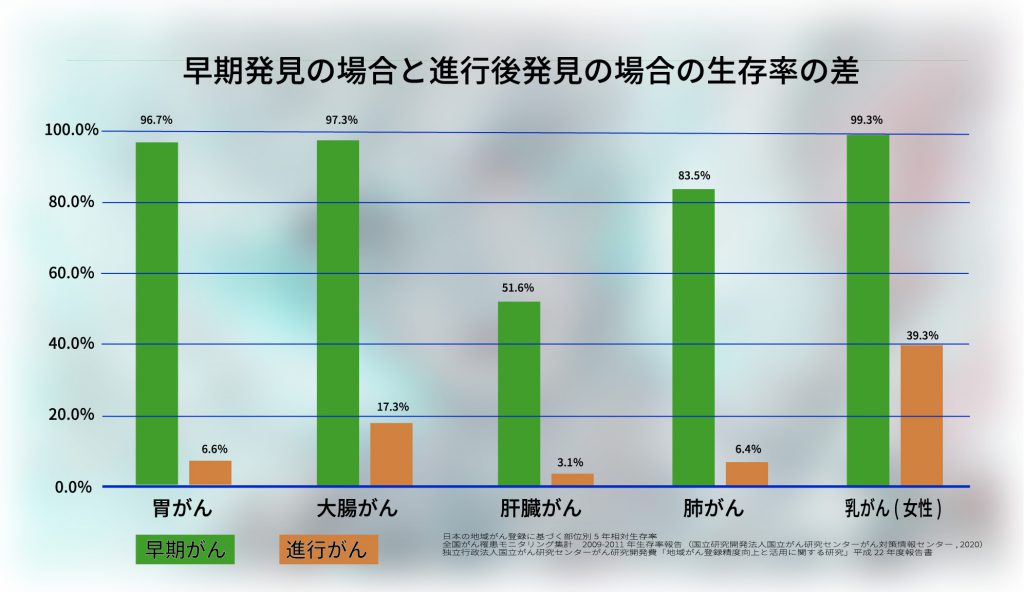

~早期発見の場合と進行後発見の場合の生存率の差~

早期に発見できると少しの治療で完治できたりします。

大腸がんの場合でみますと、ステージ1(早期発見)とステージ4を比べるとステージ1(早期発見)だと5年生存率が97.3%もあるのです。しかし、ステージ4(進行後)だと、5年生存率が17.3%に下がってしまうのです。

早期に発見できると少しの治療で完治できたりします。手術も勿論ありますが、手術しなくても通院で副作用の少ない複数回の放射線治療や、抗がん剤と組み合わせたりして、多くのがんを治せます。放射線治療は進行したがんの痛みや出血などの症状緩和にも大きな役割を果たします。

99%健康保険なので、高額療養制度が使えるので自己負担はそこまで心配しなくてもいいのも助かります。今、見直されてきたサイバーナイフによる追尾照射は、リアルタイムにロボットががん細胞を追いかけ、正確に照射することができます。

凄い時代ですね!がんは場合によっては不治の病ではなくなってきています。

とりわけ早期に見つかれば治る可能性が大きいのです。

早期で見つけるかどうかが本当に大切だという事が分かって頂けると思います。

~がんを早期に発見するには~

自覚症状のないがんを早期に発見するには何が一番いのでしょうか。

それは、元気であっても定期的に検査するしかないのです。

がんは1年から2年で急成長します。1年あるいは2年に一度に検査しておけば早期発見できるのです。

2センチまでのがん(早期がん)で治療してしまえばいいのです!

生存率がぐっと上がります。完治もあるのです。

何度も言いますが、自覚症状がない早期の段階で発見することが大切なのです。

~がん検診を受けましょう~

早期発見早期治療のために、がん検診を1年~2年に1回は受診しましょう。

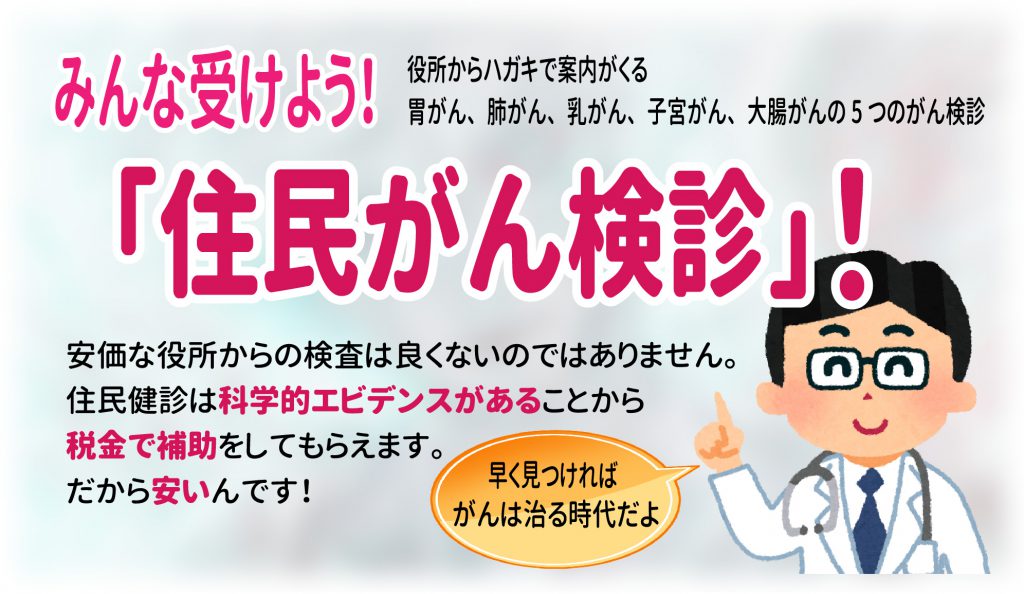

高い人間ドックやPET検査など10万円を超えるような検査もありますが、職場などでがん検診が受けれる方は見逃さず受診しましょう!職場などで検診が受けられない方は市役所からハガキで案内がくる「住民がん検診」を受けてください。

胃がん、肺がん、大腸がん、女性は追加で乳房、子宮頸がん、これらをきちっと受けて頂くことが大事です。

令和3年岡山市では、大腸がん検診は40歳から毎年、一般で1,170円で検査ができます。子宮頸がんは20歳~2年に1回、30歳から毎年。胃がんは50歳から2年に1回受けれます。

安価な市役所からの検査は良くないのではありません。

住民健診は科学的エビデンスがあることから税金で補助をしてもらえます。だから安いんです。

2センチまでのがん(早期がん)で治療してしまうためにも早く見つけることが重要です。

がん検診を受けたからと言って必ず見つけることができるとは限りませんが、受けないより受けるほうが早期発見の可能性がものすごく上がります。

年齢とともに増えて大きくなるがん細胞。

増殖して手におえなくなる前に発見できて治療ができるといいですね。

by yamada

子ども医療費助成制度を知ろう!

医療費助成制度の中で、お子様をお持ちのご家庭で一番身近にある医療費助成制度が、「子ども医療費助成制度」だと思います。乳幼児から幼少期はケガや病気になることが多く、少子高齢化で子どもがますます減少している中、子育て中の世代には欠かせない制度だと思います。

ただ、こちらの「子ども医療費助成制度」はお住まいになっている地域によって助成範囲が異なります。

ご存じでしたか?

現在の「子ども医療費助成制度」に至るまで、どんどん制度の対象年齢を広げてきたり、自己負担金を軽減してきたのがわかります。ここで、厚生労働省の一番最新の「子ども医療費助成制度」の調査結果をご紹介しようと思います。

厚生労働省の「乳幼児等医療費に対する援助の実施状況調査」(市区町村用)(平成31年4月1日時点)

※出所:厚生労働省HPより

上記は、全国のが載っていますが岡山県内でも助成範囲が違うのがわかります。

※平成31年4月1日時点の調査結果で少し前の状況になりますので、現在の子ども医療費助成制度につきましては、各市区町村のHPをご確認ください。

もし、今後お子様を育てる際に、職場に通いやすい地域で、住む地域を選べるなら、こういった医療費助成制度やその他の制度、保育園がどのくらいあるか?保育園の空き状況など、前もって調べて子育てのしやすい地域を選択することも大事ですね。

ちなみに、岡山市の現在の「子ども医療費助成制度」をご紹介しますと、

助成範囲について

| 助成範囲一覧(助成後の自己負担) | ||

| 対象児童 | 外来 | 入院 |

| 小学校就学前 | 自己負担なし | 自己負担なし |

| 小学生 | 1割(自己負担上限額44,000円/月) | 自己負担なし |

| 中学生 | 3割(助成はありません) | 自己負担なし |

・小学校就学前 満6歳に達した日以降の最初の3月31日まで

・小学生 満12歳に達した日以降の最初の3月31日まで

・中学生 満15歳に達した日以降の最初の3月31日まで

岡山市に住所を有し、健康保険に加入する中学生までのお子様が医療機関(薬局・訪問看護ステーションを含む)で受信された場合、医療費(保険診療分)の自己負担額の一部または全部を助成します。

・所得制限はありません。

・生活保護受給中の方は対象となりません。

助成対象外の費用について

・差額ベット代、文書料、予防接種、健康診断、選定療養費など、保険診療外のもの及び食事代は助成対象外

・転入前、転出後、及び無保険の時期の受信分については助成できません。

出所:岡山市HPより

とあります。

お住まいの地域によって助成される範囲の違いがなるべく無くなればいいですね。

近年、コロナの影響により益々出生率が減ってきているという傾向があり、この先の人口減少が気になります。

こういったお子様に対する制度を益々充実し、安心して子育てができる日本になるよう願っております。

お金に関するご相談は、ぜひ杉本までお問い合わせください。

杉本でした(^^)/

またしても自然災害発生

文月になりました。

まもなく七夕ですね、濱尾です。

またしても!

静岡・熱海、神奈川で自然災害(大規模土石流)が発生しました。

ニュースを見ているとショッキングな映像が流れていました。

大規模土石流で多くの家屋・建物や車が流されていました。

被災された方々には、

心よりお悔やみ申し上げます。

この時期になるとここ数年毎年のように日本のどこかの地域で

自然災害が発生しています。

今回もハザードマップ上で山沿いの、土砂災害警戒地域での出来事となっています。

災害警戒区域にお住いの方々は万一に備えた十分な準備と

万一の場合の対応が必要ですね。

ただ、ことが起こってしまえば人間にはどうしようも出来ない事も

あると思いますが。

改めて自然の驚異を感じますね。

今週も、梅雨前線が日本に停滞したままの状態が続きそうな天気予報が出ています。

更なる災害が無いことを祈るばかりです。

そして、火災保険の確認も改めて必要ですね。

補償内容が万一の状態が起こった場合の

経済的な負担の軽減に繋がっているかの確認が

必要となってきますね。

使う事の無い事が望ましいのですが。

コロナも変異株の急激な拡大が進んできているようで

これまた驚異を感じます。

早く、災害、感染症が終息することを願うばかりです。

皆様にとりまして

平穏な月であることを祈念しております。

天候の変動が多い季節となります

ご自愛してください!

by:濱尾

« Older Entries Newer Entries »