Author Archive

2年で元が取れる付加年金とは?

「付加年金」という言葉を聞いたことはあるでしょうか?

これは自営業者や個人事業主が毎月400円を年金保険料に上乗せして払うと、将来の年金額が増える公的制度です。

受取額が最大で毎月8,000円増加し、受給開始2年後には支払った保険料の元が取れてしまいます。意外と知られていないお得な付加年金の仕組みやメリットについて紹介します。

お得な「付加年金」の月額保険料は誰でも一律

付加年金制度は、従来の国民年金保険料に「付加保険料」を上乗せして支払い、将来受け取る老齢基礎年金の受給額を増やす仕組みです。付加保険料の金額は誰でも月額400円と一律で、受給する付加年金の年金額も年間で「200円×納付月」と決まっています。

付加年金は老齢基礎年金に上乗せされて一緒に受け取るため、加入期間も老齢年金と同じで20歳から60歳までの40年間となります。また、その期間内であれば、40年間に満たなくても付加保険料の納付は可能です。

加入できるのは自営業者や個人事業主など

では、付加年金に加入できるのはどのような人なのでしようか。

残念ながら誰でも加入できるわけではなく、自営業者や個人事業主、学生、無職など国民年金の「第1号被保険者」と、「任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)」が対象となります。

会社員や公務員など厚生年金や共済に加入している「第2号被保険者」と、「第2号被保険者」に扶養されている主婦などの「第3号被保険者」は加入できません。

厚生年金などに加入していない第1号被保険者は、将来もらえる年金受給額がどうしても少なくなってしまいます。そのため、付加保険料を上乗せすることで、受給額を増やすという狙いが制度の背景にあるのです。

また、「国民年金基金」に加入している人も、制度の対象外となります。国民年金基金も第1号被保険者が上乗せして保険料を納めることにより、年金の受給額が増える制度です。そのため、付加年金との二重加入はできない決まりになっています。

付加年金への加入と付加保険料を支払うには申し込みが必要で、市区役所や町村役場、年金事務所の窓口に必要書類を提出します。付加保険料の納付は申出月からの開始となり、納期限を経過した場合でも期限から2年間はさかのぼって付加保険料を納めることができます。

申し込み後に付加保険料込みの納付書が送付され、国民年金保険料をすでに前納で支払い済みの場合は付加保険料だけの納付書が送付されます。どちらも金融機関やコンビニなどで納付でき、手続きすれば口座振替でも対応可能です。

加入期間にかかわらず2年間で元がとれる仕組み

付加保険料を納付すると、将来受け取れる年金に毎年「200円×納付月」の金額が加算されます。

試算してみると、付加保険料を20歳から60歳までの40年間納めていた場合に受け取れる毎年の年金額は以下のようになります。

200円×480ヶ月(40年)=9万6,000円

加算されたこの9万6,000円を12カ月で割ってみると、毎月8,000円が上乗せされることになるのです。

一方、40年間に支払った付加保険料がいくらかといえば、総額は以下となります。

400円×480カ月(40年)=19万2,000円

つまり、年金受給が始まってから2年後には納付した付加保険料が全額戻り、元がとれてしまうことになります。

では、40年間でなく、もっと短期間の加入だった場合にはどうなるのでしょうか。

仮に付加保険料の上乗せ期間が30年間だった場合、受け取れる毎年の年金額は「200円×360カ月(30年)=7万2,000円」となります。

実際に支払った付加保険料は「400円×360カ月(30年)=14万4,000円」なので、やはり2年間で元がとれてしまいます。加入していた期間にかかわらず、将来2年以上給付を受ければ元がとれる仕組みなのです。

さらに、付加保険料は国民年金保険料などと同様に所得から全額控除できるため、所得税や住民税の節税につながるというメリットもあります。

また、本来は65歳からとなる年金給付開始年齢を先に延ばす「繰り下げ受給」を選べば、国民年金と同様に一定の料率で付加年金額が増額されます。一方で、国民年金と同じく減額はされますが、65歳より前に繰り上げて年金を受け取れる「繰り上げ受給」も可能です。

付加年金のデメリットは、国民年金などと同じように受給開始前に死亡してしまうと年金がもらえないことです。また、65歳から年金受給を始めて2年以内に亡くなった場合には、支払った保険料の方が付加年金の総額を上回り、差額分を損することになります。

長生きすれば、ひと財産に

付加年金制度は支払った付加保険料の全額を2年でとり戻せるうえ、年金を受給している限りプラスが続くというとてもお得な制度です。

上乗せされる金額は最大で毎月8,000円とやや小額なものの、年間でみれば10万円近い収入となり、超低金利が続く今の時代においては安全で効率的な老後資金対策といえます。

さらに、長いスパンで見てみましょう。

厚生労働省の最新資料による日本人女性の平均寿命は、87.45歳です。仮に40年間納付した付加年金を65歳から87歳まで受け取り続けた場合は、「9万6,000円×22年間=211万2,000円」と、ひと財産になります。

長生きすればするほど得をするうえ、投資と違って目減りするリスクがないという仕組みは、とても大きなメリットといえます。国が整備した長期の小額積立制度と考えて実行すれば、資産形成に向けた第一歩になるかもしれませんね。

参考 日本年金機構 付加年金

使っていない預貯金の口座がありませんか?解約し時です。

未使用の銀行預金はありますか?それを整理する時が来ました。

「銀行口座は無料で使える」時代は終わりつつあります。

ほとんど使わない銀行などの預貯金口座を持っている方は多いでしょう。

以前のブログで休眠口座のことを書かせて頂きました。

1万円以上残高があっても国のお金になって取り返せない貯金もあることもお話ししました。

今回は、一定期間利用していない不稼働口座(「未利用口座」と言います)は、勝手に残高が無くなって自動解約されてしまうかもしれないというお話しをします。

忘れている口座、放置している口座のリスクが大

超低金利時代の今、銀行本来の業務(貸出利息など)での収益が激減しました。そんな中、銀行が預貯金者の口座を維持・管理するには、システムでデータ管理をするなど、1口座あたり年間2000円~3000円のコストがかかっています。驚きですね。今まで無料で使わせてもらってたんですね。

そして最近では、その未利用口座などが、マネーロンダリング(麻薬取引、脱税、粉飾決算など不正に得た資金の出所を口座間を転々とさせ不明にする工作行為)や特殊詐欺などの金融犯罪に使われることも巧妙化してきました。そのため預貯金口座を守る管理コストがさらに増えている状態です。

大切なお客様の口座が不正利用されてしまうリスクがあるなら、使っていない口座は解約して欲しいというのが金融機関の狙いです。

私たちも、使っていない自分名義の口座が、知らないうちに(放っているので気付かない)悪用されたくないですよね。

金融機関は手数料を課すことにより、使わない口座を解約する人が増えてくれることを期待しています。

放っておくとどうなるか?

そんなことがあり銀行は、使っていない預金者の口座残高から維持管理費用として管理手数料を徴収することに踏み切りました。手数料を引く残高が無い口座は自動解約にする銀行もでてきました。今後は、残高があったはずの口座なのに、お金は無くなって知らないうちに解約になってしまっていた、なんてことがあるかもしれません。

りそな銀行では、2004年4月1日以降の新規開設口座を対象に、一定期間利用のない不稼働口座について「未利用口座管理手数料」として年間1200円(消費税別)の手数料を徴収しています。もし口座残高が手数料未満の場合は、口座残高を手数料の一部として徴収し、口座は解約になります。

2020年には、みずほ銀行と三井住友銀行が、2021年には三菱UFJ銀行も年1,000円超の手数料を課すことにしました。この流れは、地方銀行や信用金庫にも広がりを見せています。

放っておくと残高から手数料分が徐々に引かれます。

長野県が地盤の八十二銀行では新規に開設した口座だけではなく、既存の口座も対象にしました。

その放ったらかしの口座ですが、昔何かの引落し口座に指定していた場合、引き落しが出来なかった時のためにカードローンなど付けていませんか?

「引き落しの時に入金忘れで引き落しが出来なかったらいけないので、残高が無くてもカードローンの方から引き落しできますよ」とか何とか言われて付けていると、知らないうちにカードローンでお金を借りていることになります。もちろん利息が付きます。手数料の引落しがそのローンから設定金額まで引き落しされるなんてことになると…怖い怖い。

上手に使えば役に立つカードローンですが、放置口座には不要の代物です。

使わない口座は整理しましょう

と、いうことで、自分が持っている口座を把握して、今後使う予定がない口座は、年々手数料を引かれて挙句自動解約されてしまう位なら、残高があるうちに解約してしまいましょう。

通帳が無かったり、どの印鑑を使っていたか分からなくても、身分証明書などで本人の口座だと特定されれば解約できます。遠くて窓口に行けれない場合も必要書類等郵送してもらい、近くの金融機関にて解約手続きができることもあります。苗字が変わったり転居していたりすると、金融機関からの重要な通知も届かなくなっているので注意が必要です。

まずは該当の金融機関に問い合わせてみましょう。

まとめ

使っていない口座を解約したらお金の流れがよくわかるようになり、家計管理も楽になります。残高分の臨時収入が入ったなら、せっかく起きたお金さんに働いてもらう事も可能です。お金を増やしていける家計になるという事です。

寝ているお金には起きてもらい、家計の助けになって欲しいですね。

by yamada

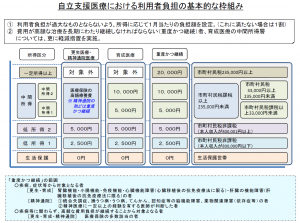

自立支援医療費制度を知ろう!

医療費助成制度の中に

自立支援医療費制度という制度がありますのでご紹介いたします。

「自立支援医療費制度」

自立支援医療費制度(精神通院医療・更生医療・育成医療)の概要

自立支援医療制度は、心身の障がいを除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

対象者

- 精神通院医療:精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者

- 更生医療:身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)

- 育成医療:身体に障がいを有する児童で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)

1、「精神通院医療」の概要

精神通院医療は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。

2、実施主体

都道府県・指定都市

3、創設年度

平成18年度(旧制度は昭和40年度創設)

4、精神通院医療の範囲

精神障害及び当該精神障害に起因して生じた病態に対して病院又は診療所に入院しないで行われる医療(通院医療)です。

症状が殆ど消失している患者であっても、軽快状態を維持し、再発を予防するためになお通院治療を続ける必要がある場合も対象となります。

5、対象となる精神疾患

- (1)病状性を含む器質性精神障害(F0)

- (2)精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)

- (3)統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)

- (4)気分障害(F3)

- (5)てんかん(G40)

- (6)神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(F4)

- (7)生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(F5)

- (8)成人の人格及び行動の障害(F6)

- (9)精神遅滞(F7)

- (10)心理的発達の障害(F8)

- (11)小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F9)

- ※(1)~(5)は高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)の対象疾患

1、「更生医療」の概要

更生医療は、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。

2、実施主体

市町村

3、創設年度

平成18年度(旧制度は昭和29年度創設)

4、対象となる障がいと標準的な治療の例

- (1)視覚障害・・・白内障 → 水晶体摘出手術、網膜剥離 → 網膜剥離手術 瞳孔閉鎖 → 虹彩切除術、角膜混濁 → 角膜移植術

- (2)聴覚障害・・・鼓膜穿孔 → 穿孔閉鎖術、外耳性難聴 → 形成術

- (3)言語障害・・・外傷性又は手術後に生じる発音構語障害 → 形成術 唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者 → 歯科矯正

- (4)肢体不自由・・・関節拘縮、関節硬直 → 形成術、人工関節置換術等

- (5)内部障害

- ●<心臓>・・・先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術

- 後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術

- ●<腎臓>・・・ 腎臓機能障害 → 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)

- ●<肝臓>・・・ 肝臓機能障害 → 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)

- ●<小腸>・・・ 小腸機能障害 → 中心静脈栄養法

- ●<免疫>・・・ HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療

1、「育成医療」の概要

育成医療は、児童福祉法第4条第2項に規定する障害児(障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む。)で、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。

2、実施主体

市町村

3、創設年度

平成18年度創設(旧制度は昭和29年度創設)

4、対象となる障がいと標準的な治療の例

- (1)視覚障害・・・白内障、先天性緑内障

- (2)聴覚障害・・・先天性耳奇形 → 形成術

- (3)言語障害・・・口蓋裂等 → 形成術

- 唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって、

- 鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者

- → 歯科矯正

- (4)肢体不自由・・・先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)等に対する関節形成術、関節置換術、及び義肢装着のための切断端形成術など

- (5)内部障害

-

- <心臓>・・・先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術

- 後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術

- <腎臓>・・・腎臓機能障害 → 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)

- <肝臓>・・・肝臓機能障害 → 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)

- <小腸>・・・小腸機能障害 → 中心静脈栄養法

- <免疫>・・・HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療

- <その他の先天性内臓障害>

先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、

停留精巣(睾丸)等 → 尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術

-

出所:厚生労働省HPより

自立支援医療には、3種類あります。

誰しも健康で生まれてくるとは限りません。生まれもってのこともあるし、生きていく中で、精神的な面から肉体的にも症状が現れることも出てくると思います。

決して他人事とは思わないでください。私も改めて詳細を確認できました。

現在、精神面での病が増加傾向にあるようです。高度成長期にくらべて、暮らしにくくなってまいりましたし、今は女性も社会に出て働かなければ生きていけないくらい物価も上がり、生活スタイルも変化しました。家事に育児にゆっくりと専念できない世の中になり、それは女性だけではなく、夫であるご主人やお子様も「無理をする」生活になってきていると感じています。私自身も専業主婦の時は、24年間の子育ての中で、5年間くらいしかなく、仕事に育児に家事とずっと走り続けてまいりました。家庭には休みがありません。仕事をしないと生活がなりたたなくなりますので仕方ないのですが、そうでない方は、無理のない範囲で生活スタイルを決めていってください。

ライフプランを作って、これだけはゆずれないという優先順位をつけていきましょう!!

体をこわしても誰も生活の保障はしてくれないのです。そしていつまでも若くはいられません。

健康はとても大事です。無理をして体を悪くする前に、ぜひ、ご自身の生活スタイルを見つめなおしましょう!!

杉本でした(^^)/

「積立投資のすすめ その36」 マイナンバーひも付け

水無月ですね、誕生月を迎えた濱尾です。

緊急事態宣言が延長されましたね、

コロナワクチンの接種が早く拡がることを期待したいところです。

NISAなどの普及により、

証券口座を持たれている方も多くなってきていますね。

現在、新規で証券口座を登録する場合には

マイナンバーを登録することが義務となっていますが、

マイナンバー制度導入前の2015年までに

証券口座を開設していた人は

マイナンバーの登録は2018年末までが猶予期間となっていました。

ただあまりマイナンバーの登録が進まないので

2021年末まで猶予期間が延長されています。

その期限が今年末と迫って来ています。

今年までに登録しないと

「証券保管振替機構」いわゆる「ほふり」を通じて

証券会社は取得できることとなっています。

税務当局にマイナンバーと証券口座がひもづけられると

今後、証券会社の残高を始め取引状況が国に把握されることとなります。

今後、預貯金口座へのひもづけへと拡がり、

国へ財産状況が把握されてしまう日も近くなって来ています。

それによって、正しく納税されているかのチェックもしやすく

なってくるので、税務調査もされやすくなってくることでしょう。

これからは、財産を隠すとかではなく

きちんと申告して、そのうえで正しく税務対策をしていく

そう言った時代がやって来ていますね。

我々としても、

そう言った観点からの勉強もしていき

見な様方への役立つ情報提供をさらにしていく事を

心がけていきたいと思います。

*資産運用、税務的なFPからみたアドバイス

も行っています。

気軽にご相談してくださいね!

詳しくは当社

(株)岡山ファイナンシャルプランナーズのHPよりどうぞ!

by:濱尾

年齢・性別比のクレジットカード数

いつもありがとうございます。

中西です

新型コロナウイルスの影響で、私たちの生活用式は変わってきました。

どこに行くのもマスクが必要になり、買い物でレジに並ぶときはソーシャルディスタンスを意識しなければなりません。

また、キャッシュレスも新型コロナウイルスの流行がきっかけで普及が進んでいます。

これは現金による接触での感染を防ぐためです。クレジットカードもキャッシュレスの一つです。

今回は、日本クレジット協会の「クレジット関連統計 クレジットカード契約数」をもとにクレジットカードの契約数を年齢、性別ごとにみていきましょう。

クレジットカードの契約数が多いのは男性の61歳以上で4507万件

日本クレジット協会の「クレジット関連統計 クレジットカード契約数」によると、クレジットカードの契約数が多いのは、男性の「61歳〜」からで、4507万件であることがわかりました。構成比は17.0%にも及びます。

性別、年齢別でも契約数や構成比が異なるので掲載します。

性別、年齢別でみるクレジットカード契約数

男性

- 〜22歳:216万件/0.8%

- 23歳〜30歳:1132万件/4.3%

- 31歳〜40歳:1996万件/7.5%

- 41歳〜50歳:2938万件/11.1%

- 51歳〜60歳:2989万件/11.2%

- 61歳〜:4507万件/17.0%

女性

- 〜22歳:227万件/0.9%

- 23歳〜30歳:1164万件/4.4%

- 31歳〜40歳:1879万件/7.1%

- 41歳〜50歳:2740万件/10.3%

- 51歳〜60歳:2767万件/10.4%

- 61歳〜:3967万件/14.9%

不明

- 〜22歳:2万件/0.0%

- 23歳〜30歳:10万件/0.0%

- 31歳〜40歳:15万件/0.1%

- 41歳〜50歳:14万件/0.1%

- 51歳〜60歳:9万件/0.0%

- 61歳〜:7万件/0.0%

先ほども触れた通り、一番多いのは男性の「61歳〜」で構成比は17.0%です。女性においても、「61歳〜」が3967万件で構成比が14.9%と10%を超える構成比になっています。

男女共に、年齢が上がると共に、契約数が増加する傾向にあり、構成比は「41歳〜50歳」になると10%を超える傾向にあります。クレジットカードはキャッシュレスの中でも昔からある決済方法のため、このような構成比になることが考えられます。

また、構成比の中で最も低い値となっているのが、男女共に「〜22歳」の年齢層で1%に至っていません。これはクレジットカード以外のキャッシュレスが普及していることが要因として考えられるのではないでしょうか。

いかがでしたでしょうか。

今回は、日本クレジット協会の「クレジット関連統計 クレジットカード契約数」をもとにクレジットカードの契約数を年齢、性別ごとにみていきました。

最も多い構成比となっているのは男女共に、「61歳〜」で男性は17.0%、女性は14.9%です。年齢が高くなるとともに、構成比、契約数は多くなる傾向にあります。

統計参考

事務所の蘭ちゃん、今年も咲きました♪

休日明けの月曜日。

出勤していきなりテンション上がる光景がっ!

ついに開花です!!!

待ってました!

可愛いですね~♪

昨年は4つ花を咲かせてくれました。

今年は7つも蕾が!

昨年より茎が太いんですね。

なので大丈夫かな?と、支柱なしなのですが…

う~ん、やっぱり7つも蕾があると支えてあげた方がいいですよね。

支柱用意しよ。

無事に全部の蕾が開いてくれたらいいですね。

楽しみです~♪♪♪

株式会社 黒岩電工 黒岩勇佑様

今回は岡山市東区で電気工事を営んでおられる株式会社黒岩電工 黒岩社長にお話しを伺います!

まずは起業や現在に至るまでの沿革を簡単に教えてください

僕が高校卒業後、居酒屋のバイトしていたんですが、その時のご縁で 19 歳の頃に電気⼯事という職⼈の世界に⼊り電気⼯事会社に就職して10 年間同じ会社にお世話になりました。

10 年という経験と技術を⽣かして 29 歳の時に⼀⼈親⽅として独り⽴ちして⿊岩電⼯を設⽴しました。

その 5 年後に従業員を2⼈雇うようになり個⼈事業主として規模を少し拡⼤しました。

その後 2020 年 8 ⽉にようやく会社を法⼈化して株式会社⿊岩電⼯として新たに出発し現在に⾄ります。

順調にきてるんですね!具体的に黒岩社長の会社はどんなお仕事内容なのですか?

仕事内容は主に⼀般住宅、店舗、⼯場、アパート等の電気配線⼯事、電気器具の設置、

引込線⼯事、家庭⽤、業務⽤エアコンの取付、アンテナ⼯事等々です。

主に現場作業がメインです。

なるほど!今の生活に無くてはならないお仕事ですね!

お忙しい日を過ごしていらっしゃると思いますが、現場の数も多いのでは?

新築は年に40棟、リフォームやアパート・外注依頼等を含めると100は超えて有難い事に休みは殆どない状態です(笑)

経営理念 社訓 社名に込めた想いはありますか?

経営理念としては僕⾃⾝昔から⾃分の事より⼈に何かしてあげて喜んで貰えるのが

好きだったのでとにかくお客様に喜んで貰える物作りをいつも⽬指しています。

その中でお客様(個⼈、会社)がみんな同じ考えや感覚ではないのでそれぞれの、お客さんの考えや好み等を感じ取りながら⼯事をする様に⼼掛けています。

社訓という程⼤層なものではありませんが「⾃分の為の⼯事ではなく、お客様の為の⼯

事をしている」という事を皆で常に想いながら⼯事をしています。

あと笑顔はとても⼤事にしています!

社名ですが設⽴当初や法⼈登記する前は⾊々インパクトのある会社名やおしゃれな会社名なども憧れましたがやっぱり分かりやすく覚えやすい、今まで親しんでもらった名前や会社名が良いと思いそのまま⿊岩電⼯にしました。昔から⾃分の名前を会社名に⼊れるっていう憧れも少しはありましたけどね(笑)

素晴らしいです!黒岩電工での自慢は?

それは無理!と言われてきた現場でも【可能】にしてきた実績は多いです!

『とりあえずやってみる!』という精神で仕事に臨んでいます!

ここで社長のプロフィール教えてください

1980 年 5 ⽉ ⽣まれ 40 歳(インタビュー当時)

⼩学校ではサッカー、剣道、ピアノ、スイミングを習っていました。

中学校ではクラブチームでサッカー、部活でバスケットボールをしていました。

⾼校は⽟野光南サッカー部に⼊り結果は残せませんでしたが充実した⽇々でした。

格闘技も⼤好きだったので⾼ 2 の頃から趣味でサッカー部の傍らボクシングジムにも通っていました。

すごくアクティブな学生時代だったんですね!

そーなんですよ!(笑)

中学生の時からバンドも好きで、ビジュアル系、高校ではパンクバンドの活動も華々しくしてました!

マジっすか!イケイケですね!(笑)

体力には自信があります(笑)

現在は24 歳の時に結婚した妻と現在中学校 3 年⽣の⻑男、⼩学校 6 年⽣の次男、4 歳の三男の

息⼦3⼈の⽗です。

息⼦3⼈共サッカーを頑張っているのですがそれを⾒るのが今の 1 番の楽しみです。

そもそも起業のきっかけってあったんですか?

前に勤めていた会社は僕を家族の様に思ってくれていてとても良い会社だったのですがどうしても⾃分ならこうするのに!こうした⽅が良いのに!⾃分の⼒、技術を試したい!という欲がどんどん溢れて⾃分で仕事を取って⾃分で利益を得て会社を経営したいと思いました。

経営のノウハウや経済の仕組みなど何も勉強しないまま前の会社を出たので⼤変苦労しましたが失敗しながら成⻑してきました。

今現在も必死に勉強中です!!

忘れられない⾟かったこと 嬉しかったこと 思い出の出来事とかありますか?

毎日充実していて1日が一瞬で終わってしまうのですが、前の現場から寝ずにとある美容院の改装に夜中入り朝に近くの銀行の駐車場で丸1日意識を失い倒れたまま目が覚めると次の朝だったのはビックリしましたね(笑)

それ、あんんまり笑えないですよ(笑)(笑)

あと、まだ独り⽴ちして 2.3 年の頃もう完成間近の店舗の現場が放⽕に合いせっかくみんなで作ったものが⼀瞬で燃えて無くなってしまった事がありました。

ええぇ!?マジですか!?

マジっす(苦笑)

おまけに現場監督は逃げました(# ゚Д゚)

せっかく作った物が燃えてしまった⾟さもあるのですがその⼯事代⾦等々⼊ってこなくて僕にとっては結構な額のお⾦だったので精神的にも⾦銭的にもキツかったですね。

その時妻に⼀番苦労をかけてしまったので⾟かったですね〜。

嬉しかった事はお客様から凄く感謝してもらって嬉しかった事とか沢⼭ありますが、やっぱり起業して今まで結構苦労して来ましたが家族5⼈が揃っているうちに新しい家を建てれてみんな喜んでくれたのが⼀番⼤きいです。⼈⽣どの道が正解か分かりませんが⾃分の思いを貫いてやって来て良かったと思いました。

そうですか~ここまでくるのに色々とご苦労があったのですね。

これからの夢・会社の未来像とかありますか?

これからの夢というか⽬標は⼯事会社も時代の流れに沿って変化、対応していかなければならないと思うので常に新しいものに対応しつつ、10 年,20 年 30 年と続いて継承されていく様な会社作りをしていきたいです!!

それと1⼈でも多くの技術者を育てて社会に送り出し、社会に貢献出来れば良いなと思

います。

あと、前にお話ししましたがサッカーが好きなので、仕事で競技場やサッカースタジアムを手掛けてみたいですね!

将来的にサッカーの『黒岩杯』とかできたら嬉しいですね!

お子さん達と仲睦まじい一枚!

成長が楽しみです!

ありがとうございました!最後にPR等ありますか?

⾃分で⾔うのもなんですが技術職なので技術はあって当然ですが⼈当たりの良さでこ

こまでやってこれたようなものです(笑)なので現在取引しているお客様もみんな良い

⼈達ばかりで楽しく仕事をさせて頂いてます!!

こんな感じの僕であり会社ですが宜しくお願い致します!!

あ、岡山のサッカー業界を盛り上げたい方と繋がりたいです!

サッカー好きな従業員も募集中です!(笑)

某異業種交流会でも活躍中の黒岩社長!

今後益々の社業のご発展祈念しております!

株式会社 黒岩電工 岡山市東区大多羅

今回、美容整体サロンを経営されていらっしゃる素敵な奥様と一緒に取材に応じて頂きました!

ありがとうございました!

2021/5 /24 中西康修

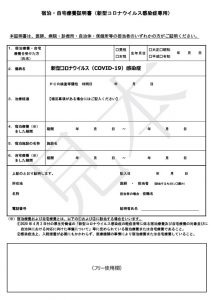

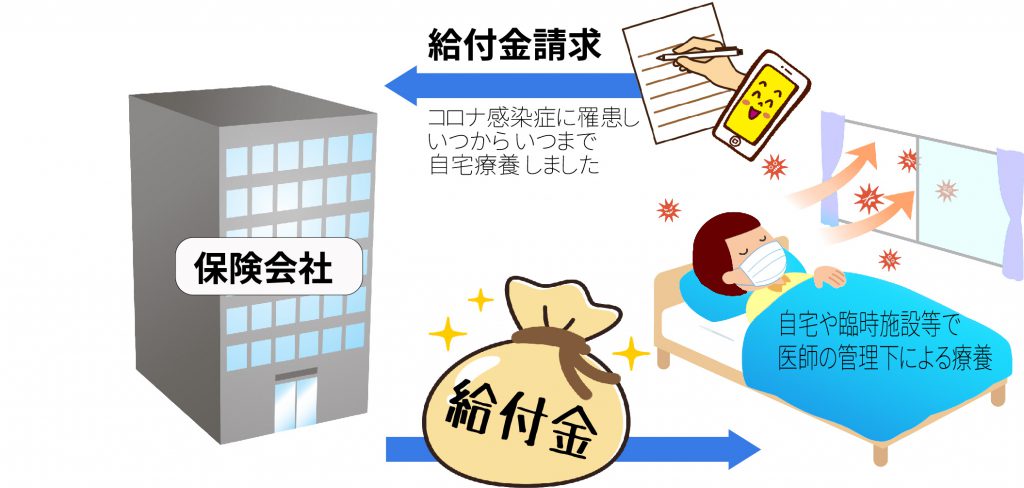

もしコロナで自宅療養になった時、生命保険の手続きは?

コロナ感染の症状がでて、救急車に来てもらっても入院先が決まらないというニュースをよく聞きます。新型コロナウイルス感染症の検査で陽性であった方のうち、無症状、または医学的に症状が軽い方については、自宅や、都道府県が用意する宿泊施設で安静・療養が行われています。

保険会社によって対応が違うのですが、「新型コロナウイルス感染症」と診断され、自宅や臨時施設等で医師の管理下による療養を受けた場合、医師等が証明した期間について「入院」扱いになる保険会社が多いです。

また、医療機関の通院に代えて自宅などで医師による電話診療またはオンライン診療を受けた場合、通院扱いになり、通院特約などを付加されておられる契約では通院給付金の支払対象となることもあります。

コロナ感染症で自宅療養となった場合に入院の給付金を請求するにあたり、手順やどんなものが必要なのでしょう。

~まずは加入中の保険の確認を~

複数の保険会社にご加入の方もいらっしゃると思います。それら全部が給付してもらえるとは限りません。

なので、全部の保険証券をまとめ、保障内容を確認しておきましょう。そして、万一の時にはどこに連絡すべきなのかすぐわかるようにしておきたいですね。

~請求できる保険があったらどこに連絡すればいいの?~

1)ご自身の保険の担当者に連絡

岡山ファイナンシャルプランナーズホールディングスも取り扱っています。

ご自身の保険をまとめて面倒を見てくれている代理店があれば請求漏れのないように手続きを進めてくれますのでおススメです。

2)インターネットでご自身の保険会社のホームページから請求手続き

各保険会社の公式ホームページから給付金請求用紙などがダウンロードできます。

3)保険会社のスマホアプリから請求手続き

最近では各社パソコンやスマホから手続きできるようになっています。

かんたん給付請求の条件に該当すれば、アプリ上で請求が完了する保険会社もあります。

また、LINEでお友達登録をしてチャットで聞きながら請求手続きができたりも。

(あらかじめ保険会社のアプリをスマートフォンにインストールしておくことや、保険会社をLINEのお友達登録しておく必要があります)

保険契約者が急に入院して、契約内容がわからない時などに

「本人様でなければお答えできません」と

教えてもらえないなんてことを避けられる制度がある保険会社もあります。

災害が発生し、保険契約者さまと連絡が取れない時なども

ご家族を登録しておけば、ご家族を通し、連絡経路を確保できる制度です。

「家族登録」制度おススメです。

詳しくはお問い合わせください。

~必要書類~

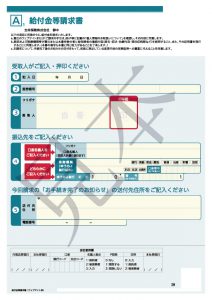

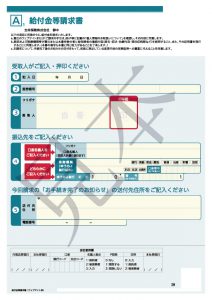

給付金を請求するって、どんなものが必要になってくるのでしょうか。

1)給付金等請求書

そう、年金と同じで請求しないと給付金は貰えません!

手書きの場合はこんな感じですね。

ご担当者様に用意して頂く、もしくは

自身で該当保険会社の公式ホームページからダウンロードして印刷するなど。

保険会社ごとに違いますので請求もれが無いように注意してください。

2)本来必要な入院期間が確認できる書類

(自宅・ホテル療養がある場合)

病院に入院であれば「退院証明書」や「入院費の領収書の写し」、「診療報酬明細書」などがありますが、ホテル療養や自宅療養の場合はありません。

医療従事者や保健所などの方々の事務負担を軽減するために、給付金等支払手続きを簡略化する標記対応を実施されています。

業界統一の簡易な「新型コロナウイルス感染症専用証明書」が作成されていますので、ダウンロードして使用が可能です。

一般的なものでは、医療機関や保健所が発行する

・宿泊・自宅療養証明書(新型コロナウイルス感染症専用)

・就業制限通知書・就業制限解除通知書 などです。

岡山市保健所から取得書類の例としては

・就業制限通知書

・入院に関する勧告書 など。

入院勧告書は入院前に発行された、入院を勧める書面となりますので、本来入院が必要であった期間の終了日の証明にはなりません。

ですので、本来必要ないつからいつまでの入院期間の判断がつかない場合は追加で書類の提出が必要になってきますので注意が必要です。

過去のケースでは、「就業制限解除通知書」などの写しの提出を求められています。

あくまでも請求時に提出の書類、内容の個別判断となりますので、その都度保険会社へ確認してください。

~給付金の請求を忘れていた!~

よく給付金の請求を忘れていた。後から見たら支払い対象になる保険だったのにという場合があります。期限はあるものの、請求できる場合がありますので、お持ちの保険会社へ問い合わせてみましょう。

これだけ蔓延していたら罹患するもしないも運かもしれませんが、投資と同じく、マイナスのリスクはなるべく回避を心がけたいですね。

弊社以外でご加入の保険でも、「これだけの保険証券がある。どれがどんな時に給付金がもらえるのか?」、「家族登録の手順」や「保険会社のアプリのインストール方法」など、お気軽にご相談ください。一日でも早いコロナ感染症の終息を祈っております。

by yamada

ひとり親家庭等医療費助成制度を知ろう!

こんにちは。

ひとりで子供を育てるのは大変です。しかし、離婚率は徐々に上昇していっていて、結婚するときには思いもしなかった色々な事情により、ひとりで子供を育てることを余儀なくされる方もたくさんいらっしゃいます。お子様にかかる費用は莫大ですから、それをおひとりで賄うのは大変です。特にお子様が幼いころは、よく病気もします。集団生活の中で、感染リスクも高いですので仕方ない場合も多いと思います。

そこで、今回は、「ひとりでお子様を育てている方」が助かるひとり親家庭医療費助成制度をご紹介いたします。

「ひとり親家庭等医療費助成制度」

ひとり親家庭等医療費助成制度の概要(岡山市)

1.18歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の「親」と「児童」

2.父母のいない18歳未満の「児童」

3.父母のいない18歳未満の「児童を養育している配偶者のいない者」

を受給資格者とし、医療費の自己負担分(保険診療のみ)の一部を市が助成する制度です。

※(生活保護受給者、児童福祉施設入所者、健康保険未加入者は除く)

・児童が高等学校在学中は、在学証明書等の提出により、最長で20歳になった年の年度末まで対象となります。

・受給対象者には、配偶者が障害により長期にわたって労働能力を失っている者、配偶者の生死が明らかでない者なども一定の条件により含まれます。事前にお近くの福祉事務所・支所までご相談してください。

受給資格者全員の前年(1月から6月の申請時は前々年)の所得税(税額控除前)が非課税であること

・所得税課税であっても19歳未満の税法上の扶養者数による調整を行い、所得税非課税相当として資格が持てる場合があります。16歳以上19歳未満の扶養親族がある方は申請が必要となります。

一部負担金

原則、1割負担です。

ただし、受給者と同じ医療保険に加入している世帯の所得に応じて、ひと月の自己負担限度額があります。

| 所得区分(同じ医療保険に加入してる世帯) | |

| 一定以上 | 市区町村民税課税所得が145万円以上の方と同じ世帯にいる方 |

| 一般 | 世帯全員が市区町村民税課税所得が145万円未満 |

| 低所得2 | 世帯全員が市区町村民税 所得割非課税 |

| 低所得1 | 世帯全員が市区町村民税 所得割非課税かつ世帯員の合計所得金額なし |

自己負担限度額

| 自己負担限度額(月額)※医療機関等の窓口での月額上限額 | ||

| 外来 | 入院 | |

| 一定以上 | 44,400円 | 80,100円+1%※ |

| 一般 | 12,000円 | 44,400円 |

| 低所得2 | 2,000円 | 12,000円 |

| 低所得1 | 1,000円 | 6,000円 |

※自己負担額が80,100円を超えたときは、80,100円+(医療費総額-80,100円)×1%

出所:岡山市HPより

いかがでしたか?

ひとりでお子様を育てているかたは、市の方に手続きをいかれたときに、ご案内があると思います。

ただ、ここで言いたいことは、「ひとり親家庭等医療費助成制度」は、いずれの対象者もお子様が18歳未満または高等学校在学中(20歳未満)までという期間限定の制度です。

また、収入がアップしたとき等の場合は、制度が受けれなくなる可能性もあります。

ですので、親御さんや養育者のかたは自身の医療保険にきちんと備えておいてください。

保険は、年齢がお若いうちが保険料が安く、充実した保障内容を選択できるチャンスです!

ひとり親の方、ぜひご相談にお越しくださいませ。

杉本でした(^^)/

社長ときめきインタビューを更新いたしました!!

大福測量登記事務所

↑↑ 上記をクリックでインタビューへ

« Older Entries Newer Entries »