Posts Tagged ‘FP’

山陽新聞社セミナーで講師を担当しました!

皆さま、こんにちは!

相続ドック部門長の末藤です。

ゴールデンウィーク明けで慌ただしい日々が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。

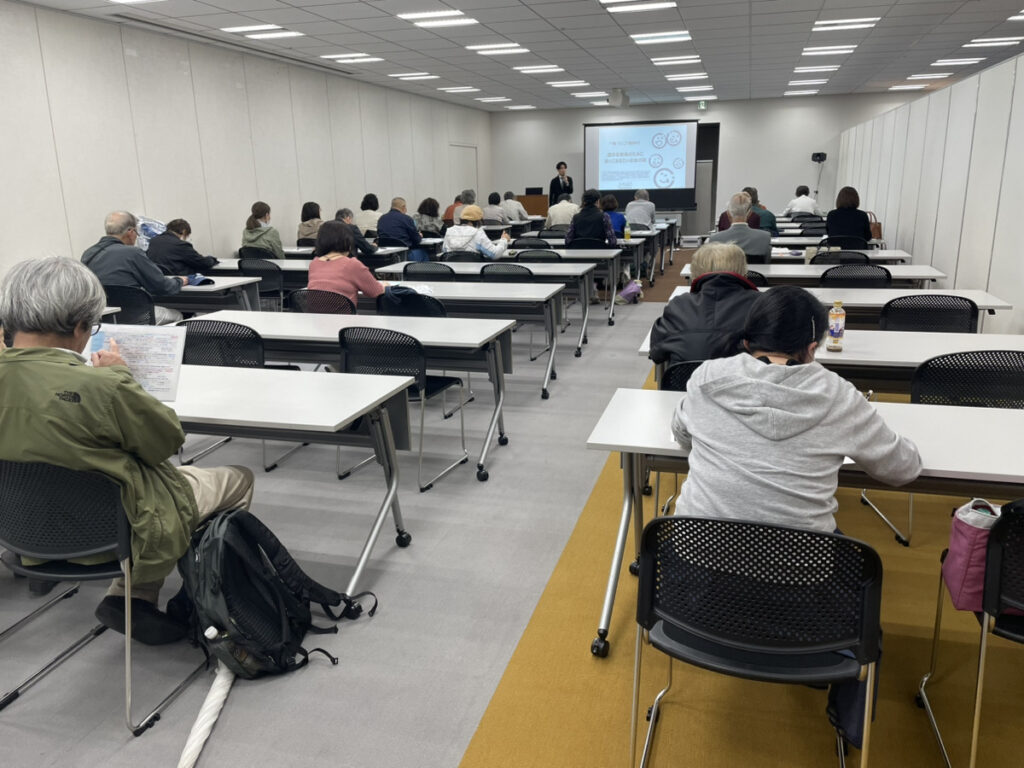

GW最終日の5月6日(火)に開催された終活セミナー(山陽新聞社主催、飛鳥グループ協賛)で、

お金の講義を担当させていただきました。

当日は、雨の中の開催だったにもかかわらず、多くの方々にご出席いただきました!

やはり終活に対する関心の高さが伺えますね!

セミナーの内容としましては、『終活と資産形成の賢い両立術』と題して、高齢期のお金の備え方について幅広い観点からお伝えさせていただきました。

新NISAなど、従来からよくある投資についてのお話だけではなく、相続や認知症に対する備え等を重点的にお話したことで、参加者様から「中立公正なスタンスの内容で、大変勉強になった」という嬉しいお言葉を頂戴いたしました。

また、弊社“相続ドック”のご案内をしたところ、皆さま積極的にご質問くださり、チラシもたくさん持ち帰ってくださいました!

今後も“自分のための終活”を広めるべく、頑張っていきたいと想いを新たにしました!

それでは、また次回お目にかかります。

末 藤 丈 晴

「終活」ではなく「修活」へ

入社7年 支え信じてくれたのはやっぱりお客様!

みなさんこんにちは!杉本です。

私がこの岡山ファイナンシャルプランナーズに入社して5月末で丸7年を迎えます。2018年6月1日からFPとしてこちらに入社し、それ以降、ファイナンシャルプランナーとしての仕事を自身で模索し現在まで努めてまいりました。

7年前は、まだファイナンシャルプランナーって何?何が出来るの?というような時代でした。私は、元々、金融機関とは無縁の人間でしたが、日々の生活の中でのお金に関することでの不信感や、第二子出産後に勤めた損害保険会社の生命保険商品を知り、また、乗合代理店で他の保険会社の商品の違いを比較することにより、徐々に、保険販売に対する不信感が自身の中で強くなってまいりました。

そんな中、FP資格を知り、自身が営業をすることをきっかけに徐々にFP資格に興味がわいてきました。勉強していくとそのファイナンシャルプランナーの仕事自身に魅力を感じ、「こんな何もない私だからこそ、お客様の立場に立ったアドバイスが出来るのでは」と、1級資格取得を目指し(残念ながらまだ途中)現在に至ります。

私が一番大事にしたいのは「ライフプラン」

初めてライフプラン提案書をAFP取得の過程で知った時、「なんてすばらしいんだ!」と感動した。これをぜひ、各企業の商品を売りつける目的ではなく、ただ純粋にライフプランを勧めていきたい!と思いました。まず初めに、ライフプランソフト探しです。もちろん有料版の数社のライフプランソフトを比較し、デザインが見いやすく安全、その後のフォロー体制のあるソフトを購入。

まずは、私の周りの甥や姪っこの新婚さん一家や友達、知人に協力依頼をし、無料でライフプラン作成をしていきました。

その後、現岡山ファイナンシャルプランナーズにご縁をいただき、FPとして勤務することになりました。それまで、自分だけで事務所を開こうか?と思っていました。知り合いに紹介された、保険代理店にいくつか面接に行きましたが、保険代理店ではなく、FPとしての仕事は出来ないと感じたからです。

ですが、実際、岡山ファイナンシャルプランナーズでFPとしての仕事(相談業務やライフプラン)での信頼を得るのには数年かかりました。それは、お客さまだけではなく、社内も同じです。ライフプランは有料では難しいだろうという思いは、私の気持ちをへこましましたが、信じて言い続けました。金額は現在と同じ、33,000円(ただし、3パターンも作成していました)です。

そんな中、第1号のお客さまが

そんな中、第1号のお客さまが有料で、ライフプランを作成してくださいました。うれしかったです。私と同じように「有料でのライフプラン作成の必要性」を感じているのだと思いました。それからも徐々にライフプラン作成の依頼は増え続け、自然に保険相談や運用相談にもつながるようになってきました。

元々、ノルマのある営業職は嫌いですし不向きな私ですが、何とかつなげて今があるのだと思います。自分の信じた想いは人に言っても伝わらないことはたくさんあります。ですが、「初めから出来ない」と決めつけるのはどうでしょう?私は、お客さんや仲間、友達や周りの人の想いや希望を大事に出来る人間であり続けれるよう前向きに生きたいと思います。

初めてご相談に来るお客様は、勇気がいると思います。忙しい中、時間を割いて事務所までお越しいただきます。自身のお金の事情をどこまで出来るかわからない人間に話します。そう思うと本当に感謝でいっぱいです。本当にありがとうございます。これからも末永くよろしくお願いいたします。

杉本でした(^^)/

来月から年金は1.9%増額!

年金の増額と振込について

2025年度から、年金額が1.9%増額されることが決定しました。この増額は、2024年度の年金支給額に基づいており、4月分から適用されます。具体的には、老齢基礎年金の満額受給者の月額は、2024年度の6万8,000円から6万9,308円に増加します。夫婦2人分の標準的な年金額も、22万8,372円から23万2,784円に増額されます。

振込のタイミング

年金の振込は、通常、毎月の支給日に行われます。2025年度の年金支給日は、例年通り、4月から始まりますが、具体的な振込日は年金受給者の個別の状況によって異なる場合があります。一般的には、年金受給者には毎年誕生日の近くに「ねんきん定期便」が届き、今後の年金見込額や振込日についての情報が記載されていますので確認してみてくださいね。

年齢別の平均年金額

気になる年金の受給額は、年齢や加入期間、職業によって異なります。厚生年金と国民年金の受給額は以下の通りです。

- 国民年金(自営業やフリーランスなど):

- 60~64歳: 約4万3,094円

- 65~69歳: 約5万7,829円

- 70~74歳: 約5万7,084円

- 75~79歳: 約5万6,205円

- 80歳以上: 約5万6,139円

- 厚生年金(会社員や公務員):

- 60~64歳: 約7万4,688円

- 65~69歳: 約14万4,322円

- 70~74歳: 約14万2,779円

- 75~79歳: 約14万6,092円

- 80歳以上: 約15万4,860円.

このように、厚生年金の受給額は国民年金に比べて高く、特に65歳以上では顕著です。

年金だけでは生活が厳しい現実

最近の調査によると、70歳代の約3割が「年金だけでは日常生活費も払えない」と感じていることが明らかになっています。これは、年金受給額が生活費に対して不足していることを示しています。例えば、65歳以上の夫婦二人世帯の平均的な生活費は毎月約25万円とされており、年金だけでは賄えないケースが多いのです.

貯蓄の平均額

老後の生活を支えるためには、年金だけでなく貯蓄も重要です。2023年のデータによると、70代以上の世帯の平均貯蓄額は約3,000万円以上とされていますが、これは世帯によって大きく異なります. しかし、貯蓄がない世帯も多く、年金だけでは生活が成り立たないという現実が浮き彫りになっています。

まとめ

2025年度からの年金増額は、受給者にとって朗報ですが、依然として年金だけでは生活が厳しいという現実があります。特に70歳代の受給者の中には、年金だけでは日常生活費を賄えないと感じている人が多く、貯蓄の重要性が増しています。老後の生活を支えるためには、年金の受給額を増やす方法や、貯蓄を計画的に行うことが求められていますし、元本割れのリスクを十分に理解した上で、資産運用など預貯金以外の方法も選択肢に入れてライフプランを考えては如何でしょうか。

日本の6月消費者物価3.3%上昇

こんにちは お盆は皆さん如何お過ごしでしたか?

今回は日本の経済に関する重要なニュースをお届けします。

2023年の6月、日本の消費者物価が前年同月比で3.3%上昇したと発表されました。

これは、大きな見方をすれば過去数年に渡り低迷していた景気に対して明るい兆しといえるでしょう。

背景

日本経済は、バブル崩壊以降、デフレーションの長期化など様々な課題に直面してきました。

しかし、政府や日本銀行などの対策が徐々に実を結び、景気回復に向けた好材料が増えてきたと言えます。

消費者物価上昇の要因

6月に記録された3.3%の消費者物価上昇は、いくつかの要因によるものとされています。

- エネルギーコストの上昇:世界的なエネルギー価格の上昇が影響し、日本でもエネルギーに依存する産業やサービスの値上げが見られました。

- 需要の回復:新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた消費活動が回復し、需要が増加したことも物価上昇の要因となりました。

- 供給の制約:グローバルな供給チェーンの混乱や物流の問題により、一部の商品や原材料が不足し、価格上昇に繋がりました。

今後の課題

一方で、これからも日本経済が直面する課題には注意が必要です。

- インフレ率のバランス:インフレ率が過度に高まると、物価上昇によって消費者の購買力が低下し、景気回復の阻害要因となる可能性があります。

- 労働市場の改善:経済の回復に伴い、労働市場も改善されることが望まれます。雇用の増加や賃金の向上が、持続的な経済成長に繋がるでしょう。

- 持続可能な成長:経済回復を支えるためには、持続可能な成長が必要です。環境への配慮やイノベーションが経済において重要な要素となります。

6月に記録された3.3%の消費者物価上昇は、日本経済が回復の軌道に乗っていることを示す重要な指標です。しかし、今後も引き続き慎重な対応が求められる時期でもあります。

政府、企業、市民が協力し、持続的な成長と経済の安定に向けて取り組むことが、より豊かな社会の実現に繋がるでしょう。

皆さんの大切な生活を守る我々ファイナンシャルプランナーと一緒に考えていきませんか?

児童手当 該当者は廃止になる!?

先日、お客様からの相談で『夫が独立して会社を設立したのですが、児童手当が無くなるんです!』というお話がありました。

これは先月2022年10月より、夫婦どちらかの目安年収で1200万円以上の世帯で児童手当が廃止となった事が原因です。

対象から外れた子どもは推計で約61万人と各種メディアで報じられています(2021年2月末時点)。

子どもに対する児童手当に所得制限があること、そして今回廃止になることにさまざまな意見が挙がっています。改めて児童手当について見ていきましょう。

児童手当が廃止「夫婦どちらか」年収1200万円以上で

これまで児童手当は、各家庭に以下の金額が支払われていました。

児童手当の月額

- 3歳未満:一律1万5000円

- 3歳以上小学校終了前:1万円(第3子以降は1万5000円)

- 中学生:一律1万円

上記については所得制限があり、夫婦どちらかがモデル世帯で年収960万円以上※になると「特例給付」となり、児童1人当たりで月額一律5000円となります(※児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合)。

児童手当の所得制限については、長年さまざまな議論がなされています。

その一つが所得制限の対象となるのが「夫婦どちらか」の年収であり、世帯年収ではないことです。

夫婦のうち片方が目安年収1200万円以上であれば、10月より児童手当が廃止になります。

一方で、夫婦で年収600万円ずつの夫婦には通常通り児童手当が支払われることになります。

同じ世帯年収1200万円であっても、児童手当が支払われる家庭と支払われない家庭があるのです。

児童手当の目的と各家庭による環境の違い

内閣府によれば、児童手当の目的は以下の通りです。

「児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

出所:内閣府「児童手当」

子育ての適切な実施を図るため、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度である「児童手当」。

しかしその「生活」は、家庭差が非常に大きいと言えるでしょう。

1人で年収1200万円以上のご家庭の場合、長時間労働など仕事が多忙な方も多く、配偶者は専業主婦(主夫)にならざるを得ない場合もあります。

また、「子どもの人数や、親や子どもの持病、体質、障害の有無」などによっては生活やかかるお金や働き方は大きく異なるでしょう。

家族の人数、育児環境、教育、体質、病気、障害など、子どもにまつわる環境は個人差が大きいもの。

「年収」という括りだけでは見えない、各家庭による事情が子育て家庭にはあるのです。

制度が行動を変えてしまうことも

世帯年収1200万円以上のご家庭では、児童手当が廃止されても、今すぐ生活に支障をきたすわけではない家庭が多いと思われます。

しかし、1人の年収が高いことで、多くの家庭が貰える児童手当が貰えなくなるという仕組みについては、複雑な感情を抱かずにはいられない方も多いでしょう。

時に、制度が人々の行動を変えてしまうこともあります。

たとえばパートで働く方が気にする「年収の壁」のように、社会保険料を払うと手取りが減るため、扶養を抜けないよう就業調整をおこなう方も多くいます。

年収の壁とは制度が違いますが、仕事を頑張ると児童手当が廃止になるという仕組みに対して、さまざまな分野でモチベーションが下がってしまう人も中にはいると考えられるでしょう。

0~15歳には扶養控除もなし

財務省によれば、「子ども手当(平成24年から児童手当へ変更)」の創設とともに、0~15歳の年少扶養親族への扶養控除は廃止されています。

16歳以上(一定要件あり)にはある扶養控除ですが、0~15歳では扶養控除も児童手当もない世帯があることを考えると、疑問を抱く方も多いでしょう。

子どもにまつわる制度について、引き続き動向を注視していきたいですね。

弊社では、不安を安心に換えるサービスを行っております。

是非、初回無料相談からどうぞ。

お申込みはコチラから

相続や認知症の不安が解消されました!!

倉敷市 Y様

~私の両親や兄弟も安心したようで、「相談して良かったな!」と思います~

濱尾さんとは10年来のお付き合いで、保険の見直しからしていただき、確定拠出年金の商品選定をはじめ、資産運用のアドバイスもと色々ご相談させていただき、とても助かっております。

いつもどんな質問をしても分かり易く説明してくださるので、私にとって安心して相談できる方です。

そんな中、両親がそろそろ高齢で、相続や認知症のことが心配になっていましたのでご相談させていただきました。

その時に、濱尾さんのお父様が認知症にかかり大変だったことを聞きました。認知症になったら資産凍結され、銀行口座の管理をしようと思うと成年後見人を頼まなくてはいけなくなり、数十万円のコストがずっと必要になってしまったという話にはビックリしました。そうなりたくないという思いもあり、今だったらまだ間に合うとのことでしたので、今度は、両親や兄弟と一緒に、濱尾さんからご説明をしていただくことにしました。

相続に関わる者が一同そろっていたので、それぞれ知りたかったことを質問し、教えていただくことができました。両親の資産に適したアドバイスをいただき、その上で、認知症対策・相続対策を一部ではありますが実践することが出来ました。私の両親や兄弟も安心したようで、「相談して良かったな!」と思います。

今後も自分のライフプラン相談を将来に渡りしていきたいと思っております。濱尾さん、よろしくお願い致します。

変わる!「傷病手当金」2022年1月改定

こんにちは!杉本です。

健康保険制度の給付に「傷病手当金」があります。傷病手当金と名のあるものの中でも、これからご紹介する「傷病手当金」とは給付内容が異なる健康保険等もあります。健康保険等でも扶養されているもの(3号保険者)は「傷病手当金」の対象ではないことがほとんどです。そして、国民健康保険にはそもそも「傷病手当金」はありません。

傷病手当金は病気やけがで休業している間の所得を保障し、職場復帰を支援します。働けなくなった日の4日目から給与の約3分の2に相当する額が支給されます。

現在の傷病手当金は、「支給開始日から数えて1年6ヶ月を超えない期間」で、出勤をしたり休んだりを繰り返すことで「支給を始めた日から起算して1年6ヶ月」という条件に合わず、自身の預貯金を生活費に充てるということがありました。ですが、

2022年1月からは「支給日から1年6ヶ月を通算で1年6ヶ月支給される」ようになります。

この改定で、多くの働く人が助かることは間違いありません。

病気やけがで思うように働けず、仕事を休まざるを得ない時、いくらかでも収入があるのとないのでは大きく違います。

一番最初にお伝えしましたが、傷病手当金があるのは、残念ですがすべての健康保険ではありません。

ですので、自身で闘病生活での目に見えない治療費等や普段通りに働けなくなることでの収入減少に備えておかなければなりません。自身だけでなく、家族も巻き込んで闘病生活が強いられます。健康なうちに民間の保険などで備えておいてください。

杉本でした(^^)/

インフルエンザが怖くなる季節

こんにちは!杉本です。

ワクチン接種が普及したおかげか、全国的にコロナが段々と落ち着いてきています。

しかし、これから寒さも激しくなっていきますので、今度はインフルエンザが気になってきます。

インフルエンザはしっかりと病院で診察してもらい、処方箋を頂きご自宅で療養すると治る病気です。

しかしそんなインフルエンザも昔は死亡のリスクが高かった事をご存じでしょうか?

世界史でも有名なスペイン風邪はインフルエンザが原因と言われています。

全世界で感染者約6億人、死者2000~4000万人も出したパンデミックの一つです。

今では医学が進歩しインフルエンザで死亡するケースは稀ですが、それでも年間3000人程は日本でも死者が出ています。

コロナも落ち着いてきてはいますが、完全に感染者が0になる事は難しく、今後もコロナが原因の死亡リスクや長期入院は付きまとってくる可能性は十分にあります。

それだけでなく、新たな感染症のリスクも捨てきれない所です。

そういったリスクを伴っている世の中で、長期入院による出費や収入の減少はやはり痛手となってくる所になります。

リスク対策の一つとして保険加入があります。

就業不能に対する保険や感染症の特約・保険を多くの保険会社で販売していますが、一体何が違うのか難しい所かと思います。

各保険会社の商品の特徴を公平に判断してくれる人が大事になってきます。

ご自身の保険が現在~将来のリスクに対応している無理の無い保険かどうか?、

一度プロにご相談ください。

岡山ファイナンシャルプランナーズでは保険相談を無料で行っております。

FPという立場から、あなたの収支に合わせた最適なプランを提案いたします。

無理な加入を勧めたりは絶対にいたしません。

保険だけでなく、お金全般の問題の解決ができるのが、独立系FP事務所である「岡山ファイナンシャルプランナーズ」です。是非ご相談ください。

お待ちしております。

杉本でした(^^)/

ふるさと納税で地域貢献!みんなで幸せ!ふるさと納税活用

こんにちは!ふるさと納税をされたことはありますか?

そもそもふるさと納税とは何のためにつくられた制度なのでしょう?

多くの人が地方のふるさとで生まれ、その自治体から医療や教育等さまざまな住民サービスを受けて育ち、やがて進学や就職を機に生活の場を都会に移し、そこで納税を行っています。

その結果、都会の自治体は税収を得ますが、自分が生まれ育った故郷の自治体には税収が入りません。

そこで、「今は都会に住んでいても、自分を育んでくれた「ふるさと」に、自分の意思で、いくらかでも納税できる制度があってもよいのではないか」そんな問題提起から始まり、数多くの議論や検討を経て生まれたのがふるさと納税制度です。

ふるさと納税って何?

「納税」という言葉がついているふるさと納税ですが、実際には、都道府県、市区町村への「寄附」です。

一般的に自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことで、その寄付金額の一部が所得税および住民税から控除されます。ですが、ふるさと納税では原則として自己負担額の2,000円を除いた金額が控除の対象となります。

給与収入と家族構成、寄附金額を入力して、寄附金控除額を計算(シミュレーション)するエクセルのシートが総務省 ふるさと納税ポータルサイトにございますので、試してみてください↓

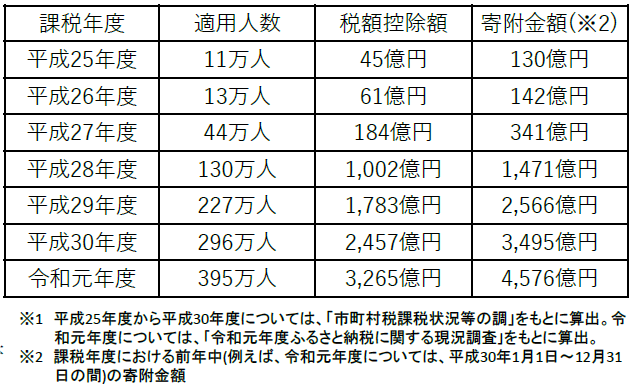

増え続けるふるさと納税に係る寄附金額控除の近年の適用実績(※1)

TVCMなどでもふるさと納税が広く知れ渡るようになり、さすがに年々ふるさと納税をされる方が増えましたね!

出所:総務省 ふるさと納税ポータルサイトより

例えば、住宅ローン控除が終わった方、確定拠出年金をされていない方、住宅ローン控除後や確定拠出年金の掛金控除後もたくさんの税金を支払っていらっしゃる方などでふるさと納税にチャレンジしたことがない方はチャレンジしてみてはいかがでしょうか?

確定拠出年金の掛け金は「所得控除」(所得税、住民税の計算をするのに、所得より先に控除するもの)により、所得税、住民税の計算での課税所得が減りますので税の負担が減り、かつ将来の年金額を増やせる!というメリットもあります。

※ただし、始めるにはしっかりとした運用アドバイスを受けてからにしてくださいね。

住宅ローン控除は「税額控除」(各所得控除後の課税所得に税率をかけて計算した税額から、直接差し引くことが出来るもの)により、所得税、住民税が控除される。

ふるさと納税は、所得税は「所得控除」による控除、住民税は「税額控除」による控除になります。

控除といっても、それぞれ控除のされ方に違いがあるのですね。

それと、返礼品がなくても、ふるさと納税を活用した「寄附」という言葉にふさわしい内容のものもたくさんあります。『福祉』『観光・交流』『環境』『安全・復興』『教育・子育て』『まちづくり・スポーツ』『文化・歴史』『地域・産業振興』など、「ふるさと納税の活用事例」でご紹介されておりますので、ご覧になったことがない方はぜひ見てみてくださいね。

※総務省 ふるさと納税ポータルサイト内、ふるさと納税の活用事例より

杉本でした(^^)/

故人・認知症の親の保険加入状況確認に「生命保険契約照会制度」が助っ人

これから高齢者が増え超高齢化社会が待ち受けている日本です。

一人暮らしの方や認知症の発症が増えていくことが予想されています。

離れて暮らしていた認知症の親が入院した。

親族が急逝してしまった。

入院したら入院費用に充てられる保険に入っていると言っていた!

葬式代に保険に入っていると言っていた!

保険証券、どこだ~!?

どこの保険会社の保険に入っていた?

本人に聞きたくても聞けない状況。

困りますよね。

こんな「困った!」が全国各地で増えています。

生命保険協会がこの「困った!」を助けてくれるかも!

~生命保険の一括照会ができる制度って?~

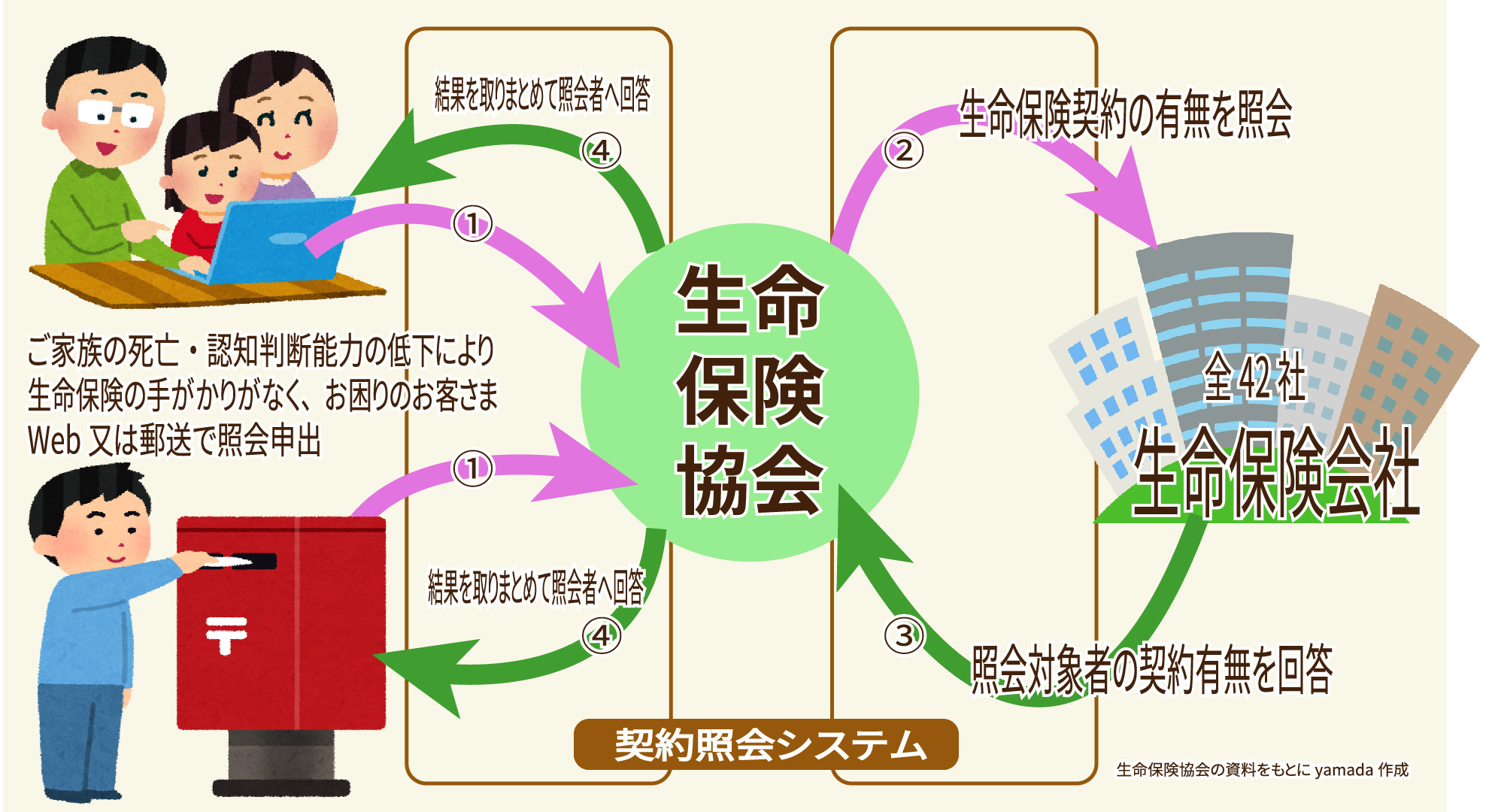

そこで、生命保険協会は2021年7月1日から

保険証券がなくても登録の生命保険保険会社42社の

「一括照会」ができる制度

「生命保険契約照会制度」を創設しました!

東日本大震災以降に「災害地域生保契約照会制度」が設けられ、被災で保険金等の請求が困難になられた方々に迅速に確実にお支払いするためのセーフティネットとして活用されていましたが、これを、災害時だけではなく平時でもちゃんと請求してもらおうと一本化して継続していく制度です。

もちろん、個人情報保護法の趣旨のもと、照会できる人の範囲や必要書類が厳格に定められています。誰でもかれでも照会できちゃダメですからね。必要な人に使って欲しい。

協会に加盟していない共済や、満期がきても保険会社に預けたままの保険金(据置保険契約)などは一括では照会できませんので頑張って探すしかないですが。

~制度を使う前に~

自分でも探してみましょう。

以外に見つかるかもしれません。

・生命保険証券、探しましょう!

・生命保険会社から毎年郵送される「保障内容のお知らせ」が届いていませんか?

・年末調整・確定申告用の保険料控除証明書のお知らせなどが届いていませんか?

・預金通帳やカードの支払い明細に「〇〇生命」など、保険の引落しがありませんか?

など、まずはご家族で調べてからこの制度を使うか検討してくださいね。

~制度を利用できる方~

平時とは

照会対象者が死亡、認知判断能力が低下の時。

制度を利用できるのは、

照会対象者の法定相続人であったり、3親等内の親族またはその任意代理人(弁護士、司法書士その他照会対象者の財産管理を適切に行うために、照会対象者にかかる生命保険契約の有無を照会するにふさわしいと生命保険協会が認めた者)等、利用できる方の範囲がきちんとされています。

災害による死亡・行方不明の場合は、

照会対象者の配偶者、親、子、または兄弟姉妹、照会対象者の配偶者、親、子、または兄弟姉妹の法定代理人または任意代理人となっています。

~申請の方法~

照会を生命保険協会がWebか郵送で受け付けします。

照会対象者に関する生命保険契約の有無について一括して調査、結果をとりまとめて照会者にWebか郵送で回答されます。(災害時は電話のみ結果は郵送で)

~利用料~

平時は1回の照会あたり3,000円(税込)。

クレジットカードまたはコンビニ支払いができます。

災害時は利用料は無料です。

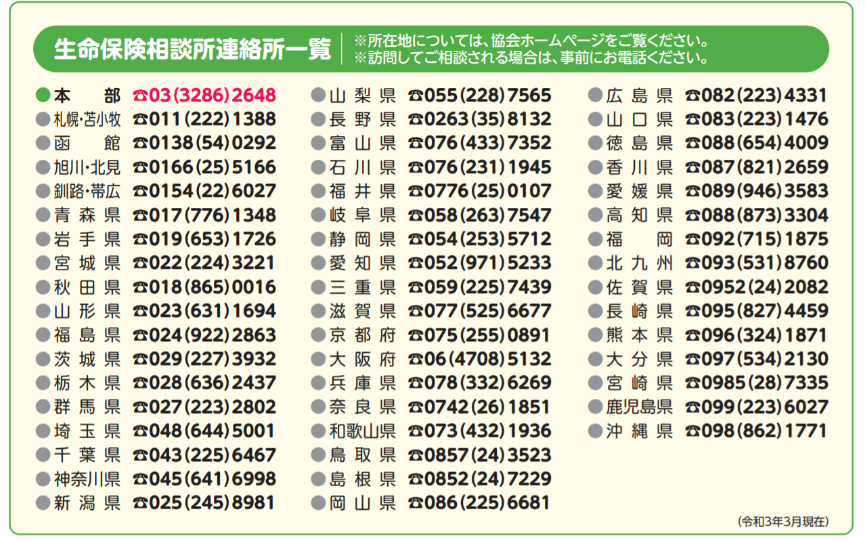

~生命保険協会HPで詳しく~

生命保険協会HPより

~保険会社は災害時等も助けになる対策をしてくれます~

保険会社は災害時等も助けになる対策をしてくれています。

そんな対策のお知らせなど

重要な連絡も取りこぼさないよう普段から

住所、氏名、受取人の変更

保険料の支払が厳しくなった、など

何か変わったことが起きたら

契約の保険会社にその都度

連絡を入れたり相談してみるのもいいですね。

by yamada

« Older Entries Newer Entries »