Author Archive

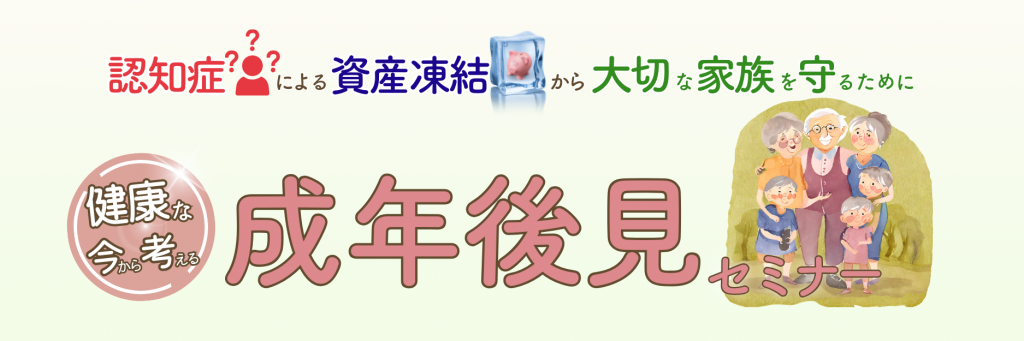

成年後見セミナー

超高齢社会の到来とともに社会課題となりつつある「認知症対策」

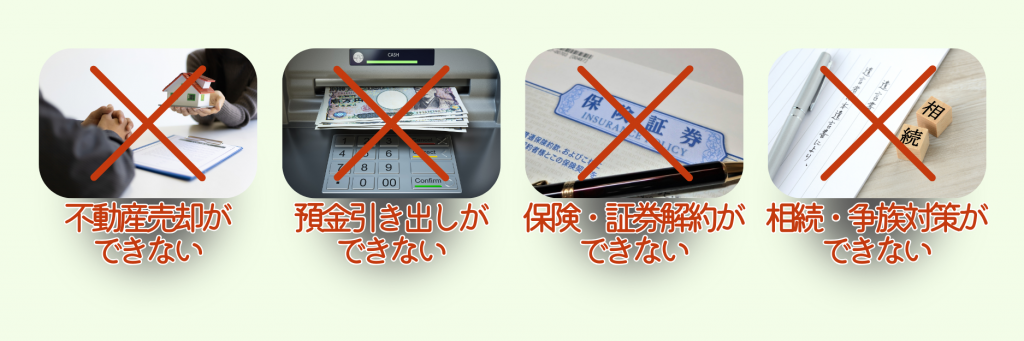

いざ認知症になってからでは、大切な資産が凍結されてしまう可能性があります。

現実に2020年には認知症の高齢者が保有する家計資産額が255兆円に達したと推計されており、更に増加傾向です。

信託銀行の試算によると2040年には349兆円に達し、これは全家計資産の実に12%以上を占める見込みとなっています。

(出典:三井住友信託銀行 調査月報2022年5月号)

このように誰しもが当事者になり得る問題であるにもかかわらず、成年後見制度の利用は想定していたほどには進んでいません。

一因として制度自体のわかりにくさ、メリット・デメリットが正確に理解されていない等の事情が考えられます。

本セミナーでは、岡山の裁判所で実際に裁判所書記官として成年後見制度に携わっていた講師が、皆さまに制度をわかりやすく解説します。

成年後見制度は「認知症対策」の一手段に過ぎません。

重要なのは皆さまが大切に築き上げた資産を「どのように防衛するか」だと考えています。

是非、本セミナーで成年後見制度を理解した上で、将来的に使うのか、使わないのかをご判断いただければと思います。

終活学校でセミナーをさせていただきました、

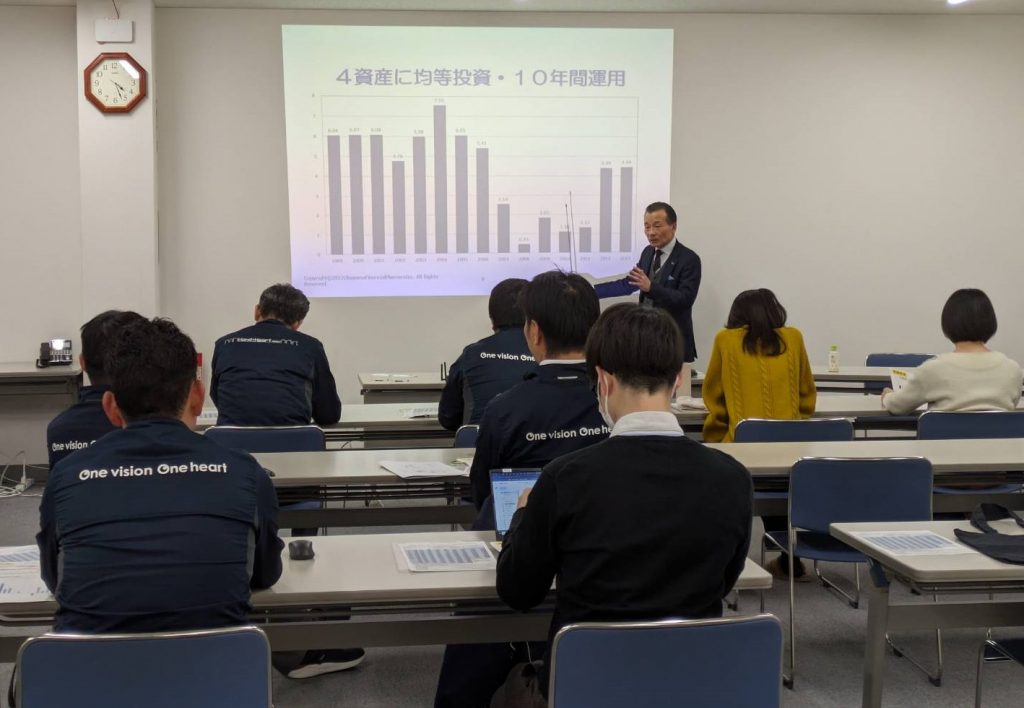

5月6日、山陽新聞社広告本部主催、特別協賛:飛鳥グループ協同組合 スッキリ解決「令和の終活学校」が開催されました。

弊社もその中で杉本博美がセミナーのひとコマを担当させていただきました。

「シニア向け新NISA活用術」と題して今話題の新NISAについてのお話をさせていただきました。

連休ではありましたがとても多くの方に参加していただき、

新NISA、運用についての関心の高さが伺えました。

若い人に人気の新NISAですが参加者の多くはシニアの方々で

運用の初心者の方から既に運用をされている方まで幅広く参加いただきました。

内容としては、

シニアの運用初心者の方でも無理なく始めるには

長期・積立・分散投資を取り入れればリスクも抑制しながら資産運用が出来る。

また、一括投資でも長生きのリスクを考えれば

長期分散投資をしていけばインフレリスクに対応しながら、

値下がりリスクにも対応できる旨の話を実例を挙げながらお話ししました。

さらには、認知症になった場合に備えての保険の活用方法も踏まえて話し

将来の自分自身や家族が認知症になった場合に備えて

資産防衛をしていく方法も取る必要性があることに気付けた点は良かったと

参加されたからも参考になる考え方が聞けて良かったと好評の声をいただきました。

セミナーの前後には、相談コーナーで多くのご相談にも対応させていただきました。

また、個別のご相談の申込みもあり皆様の関心の高さを改めて感じたイベントとなりました。

今後共、より多くの方々に役に立つお話を届けていきたいと思うセミナーとなりました。

34年ぶりの円安水準

こんにちは、濱尾です。

GW皆様いかがお過ごしでしょうか?

このGW期間中という休日の間に為替

円と米ドルが急激な円安と円高を演じていますね!

一時160円まで円安となりその後急に154円台まで円高になり

また、156円台の円安になると言った状況です。

160円という水準は34年ぶりだそうです。

(下図、参照)

(出展:IMF HPより)

円安の要因はいつくかあると思いますが

ひとつには米国の金利は高止まりのままで、

日本の金利は少し上昇するであろうが

そう上がらないであろうと言った観測が大きな要因のようです。

日本の金利が上がらない理由としては

日本の債務残高が約1,200兆円と莫大な残高があり

利上げするとその利払いだけでも大変なことになるので

なかなか利上げが出来ないと言ったことにあるようです。

円安による影響は資源を始めとする輸入大国の日本にとってとても大きな打撃となっています。

これにより日本も物価上昇が起きていますね。

また、円安は海外旅行する人においても費用が高くなり大きな影響となっています。

ニュースでもハワイで食べたハンバーガーが5,000円だとか、

日本で食べる約5倍位の物価高といった感じなんでしょうか?

いやはや大変な影響が出ていますね!

今後の円安は果たしてどこまで続くのかは誰にも分かりません。

更なる円安に備えるための方法としてFPとしてアドバイスは

米ドルを資産分散として持っておくと言うことでしょうね。

外貨預金でもいいと思いますし、最近は外貨建ての保険もありますので、

そう言った金融商品を使って円安による資産防衛をする必要がありますね。

上記グラフにもあるようにかつての200円や300円の円安になった時のことを考えて

一部の資産は米ドルで持つ必要は大いにありそうですね。

外貨を含めて、資産運用の相談はお気軽にご相談してください。

https://okayama-fp.com/consultation.html

By:濱尾

保険見直しは岡山ファイナンシャルプランナーズへ

ライフプラン作成をすることで、出来ることは、

1,現状の収支の把握が出来る⇒今まで先延ばしにしていた支出のズレに気づき、生活スタイルを考えなおす機会になります。

2,運用のご相談が出来る⇒今まで「やりたいけどやらないままになっている、あるいは、付合いでやっている運用のままでいいのか?」など、運用の基本のお話しから、運用を始めることのメリットなどをシミュレーション出来ます。また、現在運用している金融商品をそのまま持ち続けてもいいか?等のご相談も承っております。

3,保険の見直しが出来る⇒固定費となる保険料。それをなるべく減らしたいとか、勧められた保険に加入しているが、本当にそれでよかったのか?など、契約時の記憶はどうしても薄れてまいります。ですので、やはり、保険のお話も聴いておきたいというのがお客さまの本音です。もちろん、売られるのではなくて、中立的に公的保険制度をからめて「自身の家庭にあった保険とは何なのか?」を確認出来ます。

・現在、ご契約中の保障内容の確認から、付加しておいた方がいい特約のご紹介

・あった方がいい保障のご紹介

・重複している保障をそのまま残しておくか?を考え、そちらの保険料を運用の毎月の掛け金にする等

保険のセカンドオピニオンとしてご相談をさせていただいております。

ライフプランを作成したいという想いは、無理のない住宅購入をして、きちんとお子さまの教育資金の準備や、家族の楽しむお金の確保もしたいので全体的なお金のバランスを確認したいという想いが大きいと思います。

または、今後の働き方(転職、年金生活に向けて等)が変わっていくときの生活維持の確認のため等です。

今後も、ライフプランをベースにした、家庭のお金にまつわるご相談を続けてまいりたいと思います。

杉本でした(^^)/

【ギャンブル依存】水原事件を考える

みなさんこんにちは。

ところで、本物のギャンブルをしたことはありますか?

私は30歳くらいの頃、ギャンブルをするとどういう変化が脳内に起きるのか知りたくて

マカオのカジノに行ったんですね。

それはそれは壮大なホテルで、1階のフロアぶち抜きで巨大なカジノが併設されていました。

これがマカオで泊まったホテルで、ギャラクシーホテルといいます。

カジノに行かなくても宿泊できるとても素晴らしいホテルなので興味がある方はぜひ行ってみてください。

そこで私は「大小」というオーソドックスなサイコロのゲームをした訳です。

で、はじめのうちは勝っていたんですね。なんと1時間でマカオ旅の旅費を稼いじゃったわけです。

そこで私は思いました。

俺ってギャンブルの才能あるくない?

と。

今思えばそんな才能はまったくないんですが、私の心にはある希望が見えました。

これは(次来るときの)旅費が稼げる!!!

気づいたら掛金を3倍に引き上げていました。

するとあれよあれよと負けつづけ、それを取り返そうとしてキャッシングし

(ゲーム台のとなりにクレジットカードでキャッシングできるマシンがあります)

給料1か月分をたった2時間で失いました。

次の日の朝食も買えなかったので友人にお金を借りました。

このマカオカジノ事件からの教訓としては、

ヒトはギャンブルに関与すると正常な判断ができなくなる

ということです。

そこに利益が見えてしまうと、ついリスクの高い行動をとってしまいます。

また損した分を取り戻そうとして更に高いリスクを冒しがちです。

これはカジノだけでなく、ボラティリティの高い投資方法にも同じようなことが言えます。

その点広く分散されたインデックス投資等はリスクをある程度抑えながら長期的に運用できますので、

比較的安心です。

極まれにギャンブルに強い人もいますが相当の精神鍛錬を積まないとそうはなれないでしょう。

なるべく近づかないほうがいいもの、それがギャンブルです。

ちなみに帰国してすぐ友人には借りたお金を返しました。

借りたお金もすぐ返しましょう(笑)

団塊世代の子ども 老後やセカンドライフに向けて考える

先日45歳になった中西です。

今回は1971~1974年の間に生まれた私より少し上で、俗に団塊ジュニアと呼ばれる方々からご相談を頂く事が多くなってきたので、今回書かせて頂きます。

今年、50代前半になる方々ですが会社によっては早期退職や役職定年の時期になり将来の不安だったりご自身のライフプランについて再度考えていらっしゃる方も多い印象です。

将来に向けてどのように考えていけばよいかを何点かに絞っていきたいと思います。

団塊ジュニアの年収や貯蓄事情は?

団塊ジュニアが含まれるお金事情を知るために、「年収」と「貯蓄」について見ていきましょう。

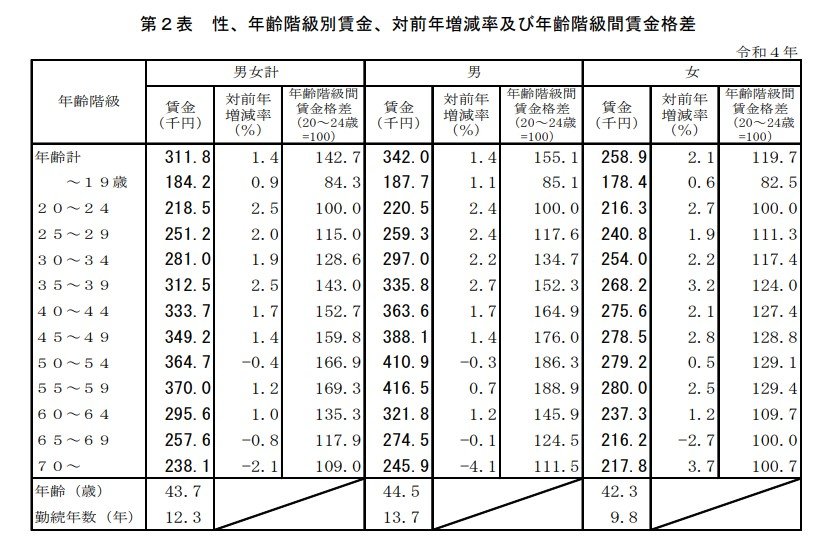

年収については、厚生労働省の「2022(令和4)年賃金構造基本統計調査」。

貯蓄については、金融広報中央委員会「2022年(令和4)年 家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯][単身世帯]」のデータを今回参考にさせて頂きます。

50歳代の平均年収は?

図にある様に50~54歳の男女をあわせた平均賃金は「36万4700円(年収437万6400円)」です。

男女別でみると、男性「41万900円(年収493万800円)」に対して女性は「27万9200円(年収335万400円)」となっています。

3. 50歳代の貯蓄はどれくらい?

50歳代の単身・二人以上世帯の金融資産保有額は以下のとおりです。

単身世帯の金融資産保有額の割合(金融資産を保有していない世帯を含む)

- 金融資産非保有 :39.6%

- 100万円未満 :11.5%

- 100万~200万円未満 :5.5%

- 200万~300万未満 :4.4%

- 300万~400万円未満 :3.0%

- 400万~500万円未満 :1.9%

- 500万~700万円未満 :3.0%

- 700万~1000万円未満 :5.5%

- 1000万~1500万円未満:4.6%

- 1500万~2000万円未満:4.1%

- 2000万~3000万円未満:4.1%

- 3000万円以上 :9.6%

- 無回答 :3.3%

なお、平均は1048万円、中央値は53万円です。

出所:金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](平成19年以降)」

次は、50歳代の二人以上世帯の貯蓄状況を確認してみましょう。

3.2 二人以上世帯の金融資産保有額の割合(金融資産を保有していない世帯を含む)

- 金融資産非保有 :24.4%

- 100万円未満 :9.3%

- 100~200万円未満 :5.8%

- 200~300万円未満 :4.2%

- 300~400万円未満 :5.1%

- 400~500万円未満 :3.2%

- 500~700万円未満 :5.0%

- 700~1000万円未満 :5.7%

- 1000~1500万円未満:8.8%

- 1500~2000万円未満:6.0%

- 2000~3000万円未満:7.2%

- 3000万円以上 :10.8%

- 無回答 :4.6%

なお、平均は1253万円、中央値は350万円です。

50歳代の「金融資産非保有」の世帯割合は、単身世帯であれば「39.6%」、二人以上世帯であれば「24.4%」という結果となりました。

単身世帯であれば2~3世帯中1世帯、二人以上世帯の場合は、4世帯中1世帯が金融資産を持たない世帯となっています。

一方、金融資産保有額が2000万円以上の割合は、単身世帯では「13.7%」、二人以上世帯であれば「18%」という結果です。

団塊ジュニアを含む50歳代は、定年後の生活が気になる時期です。

しかし、実際の状況を見ると、単身世帯・二人以上世帯の両方で、思うように老後資金の準備が進んでいない世帯も多いといえます。

団塊ジュニアである50歳代が老後までに準備すべき3つのこと

次は、団塊ジュニアである50歳代が老後までに準備すべき3つのことを紹介します。

団塊ジュニアである50歳代の老後準備1:「ねんきん定期便」を確認する

「ねんきん定期便」は、毎年誕生月になったら送られてきます。

はがき形式のねんきん定期便が届いたら、裏面に記載されている「これまでの年金加入期間」をしっかりチェックしましょう。

「これまでの年金加入期間」では、今までの年金加入期間のうち、未納分がないかを確認できます。

たとえば、国民年金は、20~60歳まで40年間が加入期間と決まっていますが、大学生の20~22歳までの2年間、国民年金を納めていない期間があるかもしれません。

また、転職などで年金納付に空白期間があるという方もいるかもしれません。

将来もらう年金は、納付した分だけもらえます。

しかし、もし、保険料納付期間が40年よりも少ない場合は、将来もらえる年金が減額されてしまいます。

そうならないためにも、未納分がないか確認しましょう。

団塊ジュニアである50歳代の老後準備2:定年後を想定して手取りの7~8割で家計を収める

50歳代になると、中には役職手当などがつき、給料が多くなる人もいます。

そうなると、つい、相応にお金を使うようになり、知らずのうちに生活レベルがあがってしまうこともあるでしょう。

しかし、そう遠くない時期に会社員の方は定年を迎えます。

そうなれば、多くの場合、現役時代よりも年収は下がるでしょう。

生活が贅沢になっていると、レベルを下げるのに苦労します。

そうならないためにも、住宅ローンを含めた日々の生活のすべては手取りの7~8割で収めるよう家計管理をしましょう。

団塊ジュニアである50歳代の老後準備3:無理のない範囲で投資に取り組む

老後資金を少しでも増やしたい場合、普通預金や定期預金などで準備することもできますが、金利はほとんどつきません。

あまり効率的とはいえないのではないでしょうか。

毎月行う貯蓄額の一部だけでも、投資に取り組んでみてはどうでしょう。

たとえば、毎月2万円・3万円・4万円を15年間、仮に2%複利で運用した場合の結果は以下のとおりです。

- 毎月2万円(年間24万円)→419万円

- 毎月3万円(年間36万円)→629万円

- 毎月4万円(年間48万円)→839万円

50歳から始めれば、年金をもらい始める65歳までの15年間で、上記の結果が得られるかもしれません。

ただし投資にはリスクがあり、状況によってはお金が減ってしまう場合もありますので、慎重に行うことが大切です。

団塊ジュニアが考えるこれからの老後

団塊ジュニアの中には、「将来が不安…」という方がいらっしゃると思います。

しかし、年金がもらえる65歳までには、まだ15年近くもあります。

その間を有効活用してできることから準備をはじめ収入と支出のバランスを取り、将来に向けた貯蓄を始めることで、不安が安心に変わるご相談を承っています。

iDeCo 70歳未満に引き上げ!

こんにちは、4月になりました濱尾です。

桜の開花そろそろですね、花見が楽しみです!

さて、先日、iDeCoの制度改正の話が厚労省から出ていました。

掛け金が拠出できる期間を65歳未満から70歳未満に

引き上げるそうです。

65歳~69歳まで働く人が2023年に52%に達しており

年金の増額や税務上のメリットを享受させやすくするためですね。

また、掛金上限の引き上げと、受給開始年齢の引き上げも検討するようです。

岸田政権が提唱する所得倍増プランのひとつを実現させるということでしょう。

iDeCoの掛金上限は現在

・自営業・フリーランスは68,000円

・会社員で

企業年金がない場合 23,000円

企業型確定拠出年金のみの場合 20,000円

確定給付企業年金・厚生年金基金の場合 12,000円

・公務員の場合 12,000円

・主婦・パートの場合 23000円

受給開始は現在のところ

60歳から75歳までの間で受給開始年齢を選べます。

これを80歳までに引き延ばすのでしょうか?

掛金上限の引き上げは税制面での優遇が大きくなるので

喜ばしい事だと思います。

iDeCoの税制上のメリット3つをまとめておきましょう。

1つ目:掛金が全額所得控除となります。

全額所得控除になると、所得税、住民税の減税につながります。

例)掛金 月20,000円の場合

20,000円×12か月=240,000円

所得税5%、住民税10%の場合

240,000円×20%=48,000円が年間減税となりますので

とても大きなメリットになりますね。

これはNISAにはないメリットになります。

2つ目:運用益は非課税

運用は投資信託等で運用し、受給まで運用益に対して税金は掛かりません。

運用益は通常(NISAでなければ)20%の源泉徴収がされますので

税金が掛からないのは大きいですね。

3つ目:受給時

年金受給:公的年金等掛金控除

一時金:退職所得控除

年金受取を選択した場合

65歳以上で受給する場合、所得が1,000万円以下で年金受給額が330万円以下の場合は

年110万円の控除を受けられます。

一時金で受け取るときには

800万円+(勤続年数-20年)×70万円の退職所得控除を受けられます。

例)掛金期間30年の場合

800万円+(30-20)×70万円=1500万円の控除が得られますので

とても大きな控除となりますね。

退職時の年金等を補完する目的であれば

NISAよりもiDeCoの方がメリットが大きいですので

是非とも検討してみましょう?

うまくNISAとiDeCoのバランスを取りながら将来の資産形成をしていきましょう!

iDeCo、NISAについて勉強したい方はセミナーに参加されませんか?

https://ofp-nisa.hp.peraichi.com/?_ga=2.205558167.507255945.1655080083-1402905168.1630974098

BY:濱尾

「岡山わくわく住まいフェスタ」へ参加させていただきました!

3月24日(日)に株式会社ヘルシーホームさん主催の「岡山わくわく住まいフェスタ」へ参加させていただきました!

数日前より予約来場者数が多く、当日はどうなることか?と思っておりましたが、無事に終えることができました。

来場されたお子さま向けのクイズをご用意しており、3つの「お金にまつわるクイズ」にチャレンジします。正解の数だけ「うまい棒」をもらえます。楽しめたかな?

見る見るうちに準備していた「うまい棒」は減っていき、お昼過ぎたころにはなくなるほどに…

お子さまが大好きなおもちゃメーカー、水回り製品業者、広告代理店等、住宅にまつわるさまざまな企業さんたちがたくさんご参加しており、多くの来場者の親子連れ等のかたが楽しめた一日になったかと思います。

私たちも、そういったさまざまな家庭のお金に関するご相談に答えれるよう、ますますがんばってまいりたいと思います。

住宅をご検討しているファミリーのみなさん、新婚さんがご相談に来られるケースは多いです!本当に住宅ローンを払っていけるのか?他の生活資金もあるし不安…という方はぜひご相談にお越しください。

お子さま向けのキッズマネー教室を「はあもにい倉敷」で開催します。

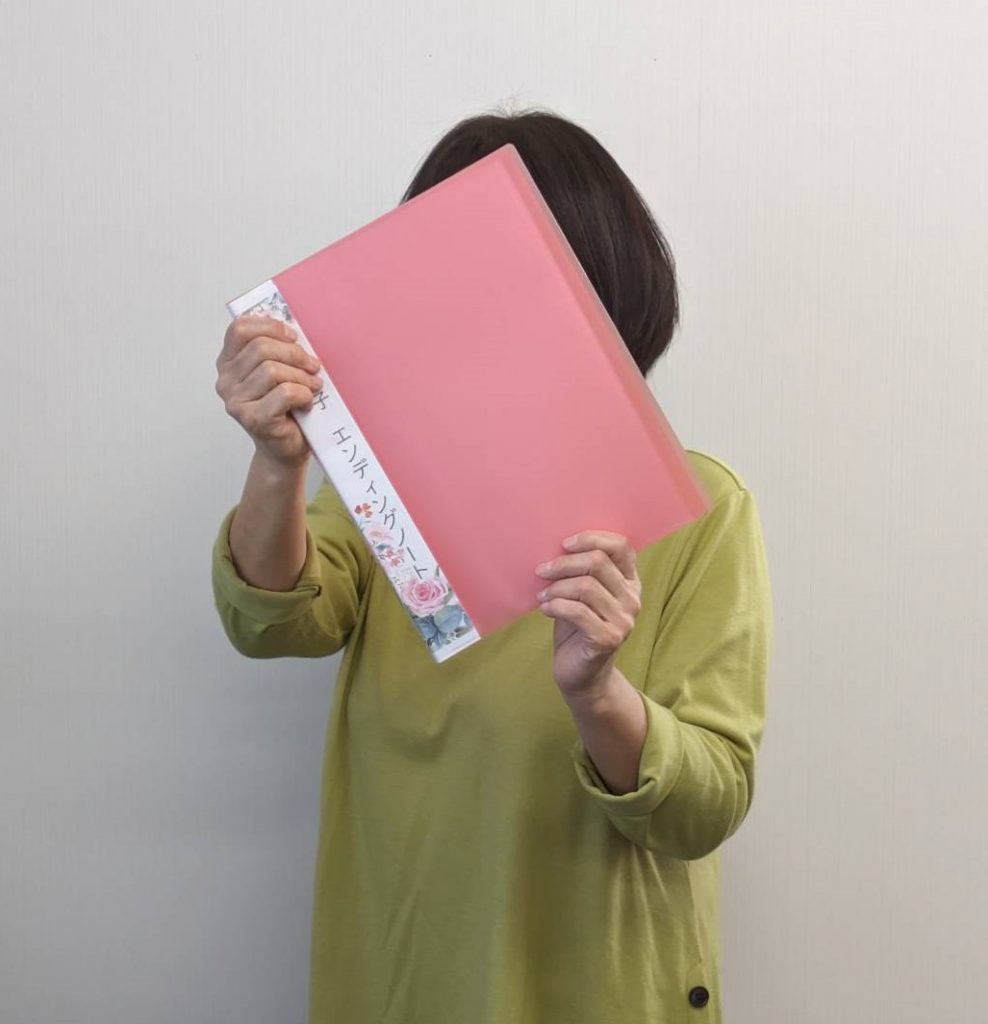

エンディングノート作成しました!(2024年3月)

~私自身のこれまでの歩み、大切な人たちへの想いも見つめ直す事ができました~

杉本さんには、老後の生活の備えのため、ライフプラン作成でお世話になりました。

私は、数年前に父母を相次いで亡くしおりますが、母が生前から自身で生前整理をしており、エンディングノートも作成してくれていました。母が前もって、お葬式の段取りやその他諸々の事務手続き、片付け等をしてくれていたので、遺された私や弟たちは、とても助かりました。

私自身、数年前に大病をしたこともありますし、子供たちも別居ということもあり、「万が一遺された子供たちが困らないように早めにエンディングノートを作成出来たら。」という思いをお話ししたところ、ぜひお手伝いさせてくださいとのことでしたので、お願いすることにいたしました。

エンディングノートを作成することで、私自身のこれまでの歩み、私の大切な人たち(子供や弟たち)への想いも見つめ直す事ができ、何より、万が一の時に遺された子供たちが困らないように、生前整理する事ができ、とても満足のいくものができました。本当にありがとうございました。

私ひとりでは、何から手を付けたらよいかと思っていたところ、私個人にあったノートになるように、いっしょに丁寧につくり直していただき、とても助かりました。本当に感謝してます♡

これを機に、5年後、10年後とその都度エンディングノートを見直す機会もお願いしたいと思います。その時もどうぞよろしくお願いいたします。

担当FP:杉本博美

「企業型確定拠出年金の導入説明会」に行ってまいりました!

先日、「企業型確定拠出年金の導入説明会」を導入先の企業さまで開催し、ご説明にお伺いいたしました。

今回は、追加説明会(2回目開催)というのもあって、少人数でのご参加でしたが、しっかりと従業員のかたにご理解いただいた感じがいたしました。

弊社では、導入後のサポートとして、個別にお時間を頂戴し、ファンド選択までしっかりご相談させていただいております。引き続きよろしくお願いいたします。

« Older Entries Newer Entries »