Author Archive

お年玉 子どもの『お金の管理』どうしてますか?

改めまして本年も宜しくお願いします。

お子さんのいらっしゃる家庭では、親戚等からお年玉を貰ったり、あげたりした方もいらっしゃると思います。

お年玉の平均金額はいくら?親戚の数で変動も

お年玉といえば「祖父母から貰う」というのが定番ですが、両親の兄弟姉妹つまりおじさん、おばさんが多ければ貰えるお年玉の数も増えていきます。

ある会社データ調査から、子どもが貰ったお年玉の総額は以下のようになりました。

- 1万円から3万円 97人

- 1000円から1万円 54人

- 3万円から5万円 34人

- 5万円から8万円 8人

- 1000円以下 6人

- 10万円以上 1人

1万円から3万円が半数近い97人で、次いで千円から1万円と続きました。

少子化が進み、一人の子にかけるお年玉の総額は高額になるかと思いきや、千円から3万円のゾーンが全体の約8割を占めていることになります。

お年玉に関しては「祖父母からのお年玉」を軸に、子どもの学年や親戚の数により金額の差が生じます。

また、コロナ禍もあり集まる親戚の数も以前に比べると少ないことも影響していると考えられます。

そのため、総額金額が高い子は「お年玉の単価が高い」「親戚の数が多い」という条件が揃う子になります。

お年玉以外でも現金の意味が変化している時代

お年玉の総額の違いは今も昔も変わりません。そして貰った後も大まかに「全額貯金する」「決まった金額を使えるようにして後は貯金」「全部子どもが使える」の3パターンに分かれます。

親世代が子どもの頃から今も変わらず、年末年始にお年玉の使い方を「どのように使うか」と話し合う機会が多いです。

しかし、今の子どもにとって「全て現金で欲しいものが買える」というものではなくなっています。

例えば、スマートフォンのゲームで課金をしてアイテムを購入したくても、現金ですぐに買うことは難しいです。

「あのアイテムが欲しい」と思っても、まずコンビニエンスストアなどに行き、アップルギフトカードやグーグルプレイカード、ニンテンドープリペイドカードと必要なカードを購入しなければいけません。

また、親世代でもスマホ決済が浸透し、現金を使わずに買い物をしています。そういう親の姿を今の小学生は見て育っているため、「現金で欲しいもの買える」という感覚を100%持っているわけではないのです。

お年玉は「お金の使い方」を学ぶ絶好のチャンス

IT技術の進歩で「現金を支払ってモノを買う」という、これまで当たり前だった金銭のやり取りがリアルタイムで変化しています。

「お年玉やお小遣いを使っていけば金銭感覚が勝手に身につく」という時代ではなくなってきているのです。

お年玉を全て貯金する場合でも、子どもに一部を自由に使わせるにしても、小学生の頃からお金の使い方を学ぶ重要性が高まっています。

学校ではお金の勉強に関する勉強する機会は多くありません。お正月のお年玉をきっかけにお金の管理や使い方を学んでみましょう。

話をする際は、以下のポイントが重要です。

- 貯金をするなら子ども専用の口座を作る

- 毎月500円でも貯金すると一年で6000円貯まると貯蓄の大切さを教える

- 欲しいものを買ったときの残高を考えさせる

- 使うことばかりしていると貯金額が増えず本当に欲しいものが買えなくなることを教える

一度にまとまったお金を渡されるお正月のお年玉に、嬉しくなって後先考えず使い込んでしまう子もいます。

手元に置いておくと、つい使い過ぎる可能性もあるので、計画的なお金の使い方を小学生の頃から考えましょう。社会人になってからも堅実に使えるようになります。

「お年玉を使ったらお金がなくなる」という感覚を大切に

小学生が普段使うお金と言うと、昔は駄菓子屋や文房具、漫画で使う程度でした。

しかし、今はスマートフォンでの課金など「現金を使わない」「支払った感覚がない」という新しいお金の使い方も登場しています。

親世代とは全く違うお金の使い道があるため、家庭でのお金の勉強はより大切になっています。

変貌を遂げているお金の在り方ですが、「持っている以上のお金を使おうとしない」「貯金の大切さ」という根幹部分は昔と変わりません。

お年玉を介して、お金の管理方法を話し合い、お金との付き合い方を考える機会を作ってみてはいかがでしょうか。

弊社ではお子様に金銭教育の一環として、楽しい親子のイベントを企画しています。

実際にお金を稼いだり感謝の気持ちを養うプログラムで大好評頂いております。

親御さんには、お小遣いの考え方にも良いアドバイスが出来ると思います。

気になったらコチラをクリックしてみてください。

牧原のこんな相談ありました#3 夫婦で組む住宅ローン編

みなさま、明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いします。

今回も、牧原がお受けしたご相談の中で、

みなさんにシェアしたほうが良いと思った内容をピックアップしたいと思います。

今回の案件は、実は私もよくわかっていなかったところでして、国税庁に確認して分かったものです。

依頼主は、数年前に住宅ローンを組んでおりまして、妻名義100%でローンを組んでおりました。

なぜ、夫名義でないかというと当時、妻はフルタイムの正社員、

夫は転職したばかりでローンが通らなかったという状況だったんです。

で、いったんは妻名義でローンを組むこととしました。

数年がたち、お子さんが生まれ、妻は育休を機に正社員をやめてパートになりました。

ここまでは特に問題がないと思えます。

そう、住宅ローンについては返済できている以上、何の問題もありません。

住宅ローン控除に問題があるんです。

なぜか、住宅ローン控除は、住宅ローンを組んだ人の所得税を安くしますよっていう制度ですね。

このケースの場合、妻は正社員からパートになることで、支払う所得税が大きく減少しました。

たとえば、3,000万円の住宅ローンを組むと現在、最大で21万円(3,000万円×0.7%)の税額控除を受けることができます。

まず、勘違いするポイントとしてはココですね。

税金の還付ではなく、支払うべき税金から控除されるということです。

なので、そもそも支払っている税金が少なければ、住宅ローン控除の恩恵をフルに受けることはできません。

時に、21万円が国から返ってくる!と思っている方もいますが、そうではありません。

先ほどの例で行くと、フルタイム正社員の夫の方が、

短時間パートの妻よりも支払っている所得税は大きいのが一般的ですから、

妻が100%住宅ローンを組んでいると、ほとんど税額控除のメリットを受けられず、損をしているということになります。

解決策はあるか

では、これを解決する方法はあるのでしょうか?

これが残念なことにないんです。

まず、住宅ローンの名義を変えるとどうなるでしょう?

これは、夫婦間であっても贈与にあたります。

贈与には贈与税がかかっちゃうので、知らずにやってしまうと多額の税金(贈与税)が発生することになります。

あと、登記の手数料もかかります。

ちなみに、20年以上の婚姻関係があれば、2,000万円まで(暦年贈与の控除額を入れると2,110万円まで)

は非課税になるんですが、そもそも住宅ローン控除は13年間しかないので意味ないですよね。

そしてここからが、国税に確認したところなのですが、

そもそも住宅ローンを組んで購入した物件を贈与・譲渡したとしても、

住宅ローン控除の効果は移動しない

とのことなんです。

なので、住宅ローン控除の効果を移動させられないのであれば、そもそも贈与や譲渡を考えるまでもないということになりますね。

まとめ

打つ手なしで非常に残念な結果になってしまったのですが、ひとつ言えることがあります。

住宅ローンを組むときは、将来のことも考えて慎重に

間違っても、慌てて住宅を購入したりローンを組んではいけません。

将来どのような働き方をするのか、シミュレーションしてからにしましょう。

牧原が講師の口座はこちら

【お金の心理学】

お金にまつわる人間の不思議な心理について学ぶ講座です。だいたいいつも満席!

【お金と世界史】

リスキリングに最適!歴史オタクの牧原が講師となって、学校では学べない歴史をFPの視点で解説します。

学校では時間の関係上、どうしてもさらっとしかできない部分を人物や国に焦点を当てて学んでいきます。

本年もよろしくお願いいたします。

明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。

還暦を迎える濱尾です。

新年を迎え今年の抱負や見通し等を書きたいと思います。

今年、2023年「癸卯(みずのとう):干支に因み「飛躍」そして「向上」の年としよう!

「風の時代」となり、物質至上主義から「心と魂の時代」となり「見えないもの」をみる力が必要となってくる。

人は「豊かさ」「満足」を求め「暮らし」の質を上げていきたいと思うようになるであろう。

見えないを見える化するのが我々FPの仕事である。

昨年の戦争からのインフレ、金利上昇による株式・債券価格の下落、為替の円安・年末年始円高の乱高下と

マーケットは波乱の年であった。

今年は跳ねるでマーケットも飛躍が期待される。

今年も前半はその状況は継続した流れとなるであろう、春先以降年後半に向けて金利低下に向けての動きが

出てくれば大きく環境は変わってくると思われます。

キーワードとして、コロナ終焉、米国(世界)景気回復がどのように起こっていくかが今年の注目点となる。

国内においては、金利上昇傾向がどうマーケットへそして経済環境へどう影響していくのか、

貸付金利・住宅ローン金利上昇がどう経済へ影響していくのか大きなポイントとなると思います。

また超高齢化によりさらに高齢者への社会保障制度の見直しは進んでいくと思います。

資産防衛(資産凍結)対策、生活維持防衛(見守り・死後対策)対策は弊社としても

引き続きお客さまに提言していきたいと思います。

政府は「貯蓄」から「投資」の流れを更に推進していく体制整備として、

金融教育を国家戦略として推進するため、2024年にも官民一体となった新たな推進機構を立ち上げ、

個人の資産形成を中立的に助言する専門資格を新設します。

2024年、NISA制度改正に向けて、資産形成ムードはさらに拡大していくと思います。

弊社としてもこの流れをしっかりと踏まえた情報提供をしていきます。

保険会社は人員削減を行い経営戦略が変化しており今後の業界構造の再編が進み、

代理店経営は厳しい環境が予想される。

保険商品としては外貨建てまた変額保険の取り組みがさらに強まり

いかに取り組んでいくかが代理店としても課題となる。

以上のような背景から、お客様を取り巻く環境が今年も難しく厳しくなっていくことが予想されます。

お客様もそれにいかに対応していけるかで今後の生活が厳しくなるか

「豊かに」なれるか分かれていくのではないかと思われます。

そのためライフプランニングがお客様に取りましても重要になってくると思います。

我々はFPとしてお客様が「豊かに」なれるように自身が一層学び

お客様により良い情報提供をしていくことが求められると思います。

OFPは、相談から・実行支援が叶えられることをもっと知っていただくため努力して参ります。

ライフプランを通じて保険だけではない資産形成、老後資産形成、相続対策まで包括的な全体最適なことが出来る会社

としていくことにさらに邁進して参ります。

弊社スタッフ全員で、自己投資も行いさらにレベルアップさせていき皆で助け合い、

知恵を出し合いながら、成長して行く年として参ります!

本年もどうぞよろしくお願い致します。

代表取締役 濱尾壽一

2023年 本年も宜しくお願いします

あけましておめでとうございます!

2023年が皆様にとって素敵な1年でありますように

本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

スタッフ一同

改正NISA、FPが詳しく解説!

岸田政権の目玉政策のひとつである『NISAの改正』。

いよいよその詳細が明らかになってきましたね!

さまざまな報道がありますが、「イマイチよくわからない…」と感じませんか?

また、そもそも現行のNISA制度も複雑でよくわからない、という声もよく聞かれます。

今回の改正により、何がどう変わるのか? FPが詳しく解説します!

また、新制度の賢い使い方を合わせてご説明します!

お申込は◆◇コチラ◇◆から、お早めにどうぞ!

年末年始の休業期間について

いつもありがとうございます。

弊社、年末年始の休業日を下記日程で頂きます。

2022年12月28日PM~2023年1月4日

2023年も宜しくお願いします。

尚、お問合せフォームは休業期間中も受け付けております。

(お返事が1月5日以降順次受付になります事ご了承ください)

介護は突然に!~シーズン2~

つづきです↓

当初の予定である、(少しだけ他の方に手助けをしていただく)ということが難しくなってきたのです。

退院後に安心して住めない自宅に、父親をひとり住まわすわけにはいかないと思いました。ただ、私たち姉妹は皆、自身の生活をするのがやっと、部屋のひとつも空きがない状況です。答えがないまま、とりあえず病院にいる父親に現状の報告をしに向かいました。

コロナ感染対策として面会は中々出来ませんが、許可を得て別室にて本人とお話をさせていだたくこととなり、姉と二人で面会しました。

以前に不用品回収業者にお願いする前にも同じように、父親の自宅にある家具、家電の写真をすべて携帯の写真に撮り、その写真を見せながらどれどれ必要なのか?(捨ててほしくないのか)本人の希望を聴きました。なるべく最低限の生活用品になるようにしました。

これも一つの終活ですね。「高齢になってくると、終活の時期も遅れて自身だけではどうしようもなくなるのだな。」と実感しました。普段、お正月とお盆のほんのひと時しか過ごすことがなかったのですが、よく見ると電球が切れていたり、冷蔵庫に古いものが目立ったり、もうご飯も以前のように作らなくなっているなと気づきました。だから、手すりや段差解消の台などの設置のために、要らないものは捨てようと考えたのです。

父親に写真を見せながら報告します。「これとこれを残して後は持って帰ってもらったよ。それとこれ見て。すごい大きい穴が空いて…困ったな。お父さんは、退院したらまたこの家に帰ってやっていけそう?前にも少し言ったけど、もう一人じゃなくて誰かに助けてもらったらいいと思うけど、病院みたいにいつも誰かがいてご飯も3食出てくるのとどっちがいい?」

少し間があった。十分理解はしている様子で、「もうあの家もだめじゃろうのう…」とだけ言葉があり考える様子だった。その後も再度同じような質問をしてみたが、同じような反応で、その様子を見ていた姉たちが、「さっきから家に戻るのは不安そうよ」と言いました。本人が嫌がることはしたくなかったから慎重に気持ちを聴いてあげたいと思った。

ここで、ようやく退院後に自宅にもどって、週に数日デイケアサービスとか通所リハビリ等を利用して支援するという線が消えたのでした。

そこで、自宅の代わりの施設を探すことになりました。父親の介護状態でも入れる施設で、現在の身体の状態を維持するか出来れば回復に向かう方向で考えたい。だが、施設の月々の料金等を本人の月々の年金額で賄えないと困ります。それと、施設への通いやすさです。私たち姉妹のそれぞれの生活環境での通いやすさもとても重要です。近いと何かの時に行きやすいですし、私たち姉妹はまだまだ働かないとリタイヤできない年齢、環境ですので、その月々の費用が安くて施設の条件がよく、なおかつ通いやすいところを探すのが大変でした。

介護の関係のことが何もわからない中、ここまでやってきましたが、今度は施設探しです。どんな施設が父の介護状態で入れるのか?どんなふうに過ごしてほしいのか?などで費用以外でも色々違うのだなと初めて知りました。ここで考え着いたのが「ケアハウスとデイサービス等」の組み合わせで支援してもらうことでした。

ケアハウスは月々の費用が比較的低額であり、そちらで食事が毎日3食出て、自身の部屋もありプライベートの確保も出来る個室には、トイレとお風呂、小さいですがキッチンもあり高齢者の寮という感じで、見学にいくつか行かせていただきましたが大変驚きました。初めて知る介護事情…

ケアハウス探しも、リストを地図でみて近い順に電話しました。それと現実には部屋に空きがあるかどうか?

正直、現状は厳しく、順番待ちの状況でした。困りました。病院から退院をすすめられていたからです。「何月何日までには退院してください。」とのことで、私も自宅に帰ってや電話出来るときに電話をして空き状況や見学の申し出をしてまいりました。

期限があることや費用面で思うような施設がないと困ると不安な中、一件だけタイミングよく空きがあり、見学に行くとご担当の方、施設共にとても感じがよく「ここだ!」と思いその場で申込みをしました。

申込みをすると、父がそちらにお世話になった時に本当に他の入所者の方々等とうまく調整して暮らせるか?ということを判断しないといけません。時間がせまっているのでご担当の方もすぐにご対応くださり、病院まで足を運んで父と面会をしてくださいました。ありがとうございました。

その後、施設内で話し合った結果が一週間ほどで回答が出るとのことでした。ここまで来て期待しないことはできずに待ちました。

結果は今回は入所は難しいとのこと。ショックだった…

それは、他のケアハウスもだめだったってことのように思えて、今まで急いで時間を割きながらここまで来た思いが抜けていった…

つづく

杉本でした(^^)/

住民税 年金受給者は非課税?

今年も残るところあと僅か

クリスマスや年末など楽しい行事も多い冬ですが皆さん如何お過ごしでしょうか?

世間では年末の支出に備え、値上げに負けないようにお得情報を探している方も多いことでしょう。

お財布が厳しいのは現役世代だけではありません。

決まった収入となる年金生活者にとっても、昨今の値上げの嵐は厳しいものがあるでしょう。

年金生活になれば「額面と手取り」が一緒と考える方もいますが、実は違います。

住民税や所得税などは年金が一定以上になると課税され、年金から天引きされてしまうのです。

つまり、年金生活者は住民税非課税世帯になるとも言い切れないのです。

いくらになれば課税されるのか、今回は住民税と所得税にわけてくわしく見ていきましょう。

1. 厚生年金や国民年金「住民税」が非課税になる人・ならない人

厚生年金や国民年金を受給する場合、これらの所得は雑所得に分類され、原則は課税の対象となります。

一方で、下記の条件にあてはまる場合は課税されません。

1.1 住民税非課税になる

(1)遺族年金

(2)障害年金

(3)老齢年金の金額が一定以下

このうち、(3)の基準となる金額は厳密には居住地で異なります。ここでは東京都立川市の例をご紹介します。

65歳以上(前年12月31日時点)年金収入のみ(同一生計配偶者なし)

住民税非課税155万円以下

扶養範囲158万円以下65歳以上(前年12月31日時点)年金収入のみ(同一生計配偶者あり)

住民税非課税211万円以下

扶養範囲158万円以下65歳未満(前年12月31日時点)年金収入のみ

住民税非課税105万円以下

扶養範囲108万円以下

1.2 住民税非課税にならない(課税される)

上記にあてはまらない場合は、原則住民税が課税されます。

住民税はやはり住所地で異なりますが、課税所得のおよそ10%となることがほとんどです。

2. 厚生年金や国民年金「所得税」が非課税になる人・ならない人

続いて、所得税が課税される条件も見ていきましょう。

2.1 所得税が非課税になる

(1)遺族年金

(2)障害年金

(3)老齢年金の金額が一定以下

住民税と同様で、遺族年金や障害年金には課税されません。老齢年金の場合、金額が一定(65歳未満の場合は108万円、65歳以上の場合は158万円)を超えるまでは非課税です。

2.1 所得税が非課税にならない(課税される)

上記にあてはまらない場合は、雑所得として所得税が課税されます。

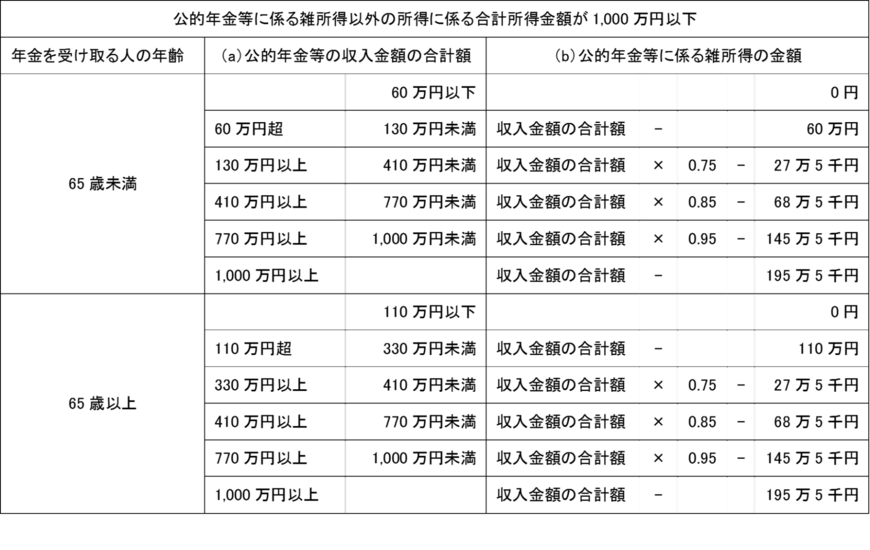

公的年金の所得については、下記のように求めることができます。

合計所得が1000万円以下の場合

国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」

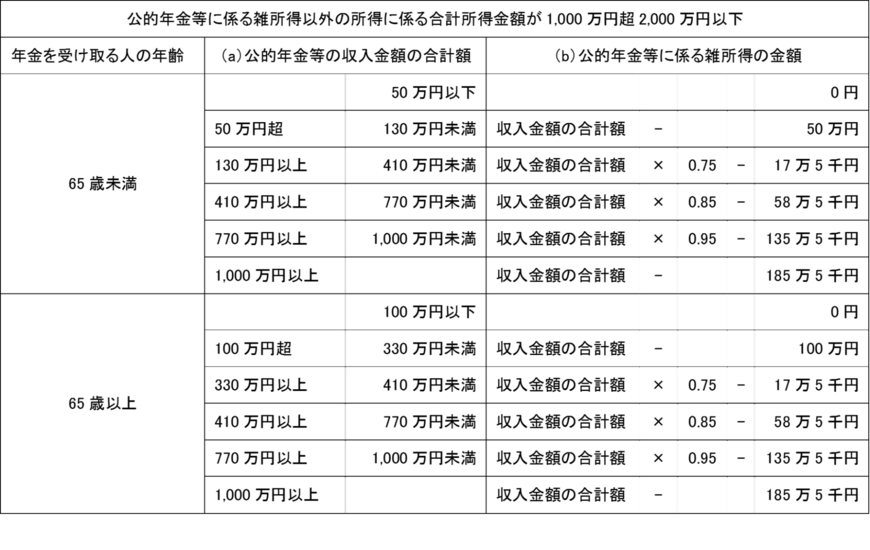

合計所得が1000万円超の場合

国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」

所得から基礎控除や扶養控除などの各種控除を差し引き、求められた課税所得に税率(5.105パーセント)をかけることで、所得税が算出されます。

3. 年金生活者は確定申告がいらないとも言えない

基本的に、年金のみで生活している方は確定申告が不要だと言われています。しかし、下記にあてはまる方は確定申告が必要です。

3.1 確定申告が必要な人

- 年金収入等の合計額が400万円を超える人

- 年金以外にその他の所得が20万円以上ある人

- 2ヵ所以上から年金を受けている人

3.2 確定申告をするとお得になるかもしれない人

- 医療費控除や生命保険料控除を受ける人

- 家族の社会保険料(国民健康保険料や国民年金保険料など)を払った人

- 寄付をした人

など

確定申告が必要な方は、申告をすることで所得税が増える可能性もあります。一方、各種控除に該当する方は、しっかり申告することで税負担を抑えることもできます。

該当する項目がないかしっかり確認しておきましょう。

4. まとめ:年金生活者が非課税とは限らないが確定申告で軽減できるかも

所得税や住民税が非課税になるかどうかは、受け取る年金の種類や金額によって異なります。

一般的には確定申告が不要といわれる年金生活者。

しかし、申告することでさまざまな控除が受けられる可能性もあります。

値上げが厳しい冬だからこそ、収入の手取り額はしっかり守りたいところです。

そのためにも、年金から引かれる税金についてじっくり考えておきましょう。

また、現役時代の方は老後に向けた資産形成も重要になります。

年金から税金や保険料が天引きされることを知り、必要な資金を来年からコツコツ貯め始めてみるのは如何でしょうか?

牧原のこんな相談ありました#2 テーマ型投資信託編

今回も、前回に引き続き相談内容のご紹介です。

NISAや投資の相談を受ける際に、クライアントが現在どういったものに投資しているか

お伺いしています。

先日、相談に来られたクライアントは、友人に勧められて金融機関で口座を作ったものの、

AIやドローンといった特定の業種に絞った投資信託の購入を紹介されて、そのまま購入してしまってました。

しかも、損失が出ているのでどうするのが良いかという内容の相談でした。

この特定の業種に絞った投資信託を「テーマ型投資信託」といいます

これらのテーマ型投資信託は、流行りすたりが早く、長期で保有するには向いていないことが多いです。

その、栄枯盛衰の速さは金融庁のレポートでも指摘されています。

投資信託等の販売会社による顧客本位の業務運営のモニタリング結果について

(令和3年6月30日 金融庁)

何が流行するかといったことを事前に予想したり、ましてそれを当てることは、極めて

困難であろうことは想像がつくと思います。

テーマ型投信はそういったものに大切なお金を投資するものであって、いっそう慎重であらねばなりません。

特に、自分がよくわからない分野のテーマ型投信であればなおさらです。

他人(インフルエンサーも)に勧められたからと言って、安易に購入すると大抵痛い目を見ます。

では、どういった銘柄にメインで投資をすればいいのでしょう?

それは、テーマを絞ったものではなく、国やセクターが幅広く分散されているものです。

特定の国や、分野に偏った内容かどうかは目論見書を読んで判断することができます。

こういった幅広く分散された投資信託(またはETF)に長期間投資すること。

これが、遠回りでありますが最も近道であると考えています。

この件のクライアントには、いまの損失を受け入れていただいて損切し、

上記のような投資信託等に改めて投資することをお勧めしました。

早い段階でミスを修正することが大切です!

『資産形成講座』第14弾の受付が始まりました!

大好評につき、第14弾のスタートが決定!

岸田政権の提唱する「資産所得倍増プラン」として、NISA制度の拡充などが検討されていますね。

『貯蓄から投資へ』という変化を国が後押しし、多くの国民が投資の知識を持つべき時代に突入しました。

とは言っても…

「NISAやiDeCoの仕組みって、よくわからない…」

「そもそも投資は損しそうで恐い」

「でも貯蓄だけでは、将来が不安…」

そんなあなたを、プロが全力でサポート!

資産形成講座に参加して、投資の知識を増やしませんか?

公平中立なFPが、資産運用に関する知識を基本からわかりやすく解説!

詳しい内容やお申込は、◆コチラ◆から、お気軽にどうぞ!

« Older Entries Newer Entries »