Author Archive

『住宅ローン』決める前にFPにも相談しませんか?

住宅ローン、決めてしまう前に「お金のプロ」であるFPにも相談しませんか?

過去最低水準の住宅ローン金利。

超低金利のいま、マイホーム購入を検討されている方も多いのではないでしょうか?

また、ウッドショックの影響から建築資材のコストが高騰し、これ以上のコスト上昇を回避すべく、

購入を急ぐケースもあるそうです。

でも、急いで決めてしまって、本当に大丈夫ですか?

一生に関わる、大きな出費。

後悔のない決断をできるよう、FPからのアドバイスを聞きませんか?

詳しい内容や、ご相談お申込はコチラからどうぞ!

投資トラブルや運用の失敗をしない為には?

8月が終わり、朝晩が真夏に比べると幾分か過ごしやすい今日この頃

季節的にも外に出る機会も増え、夏のアクティブな雰囲気のまま、羽目を外す事もありますが、こんな時こそ体調を崩す原因になったりもしますので、きっちりと自己管理をしておきましょう。

それは、「お金」についても同様です。

最近では芸能界における投資トラブルが注目を集めていますね。

また消費者トラブルも高齢者だけでなく若い世代にも事案が後を絶ちません。

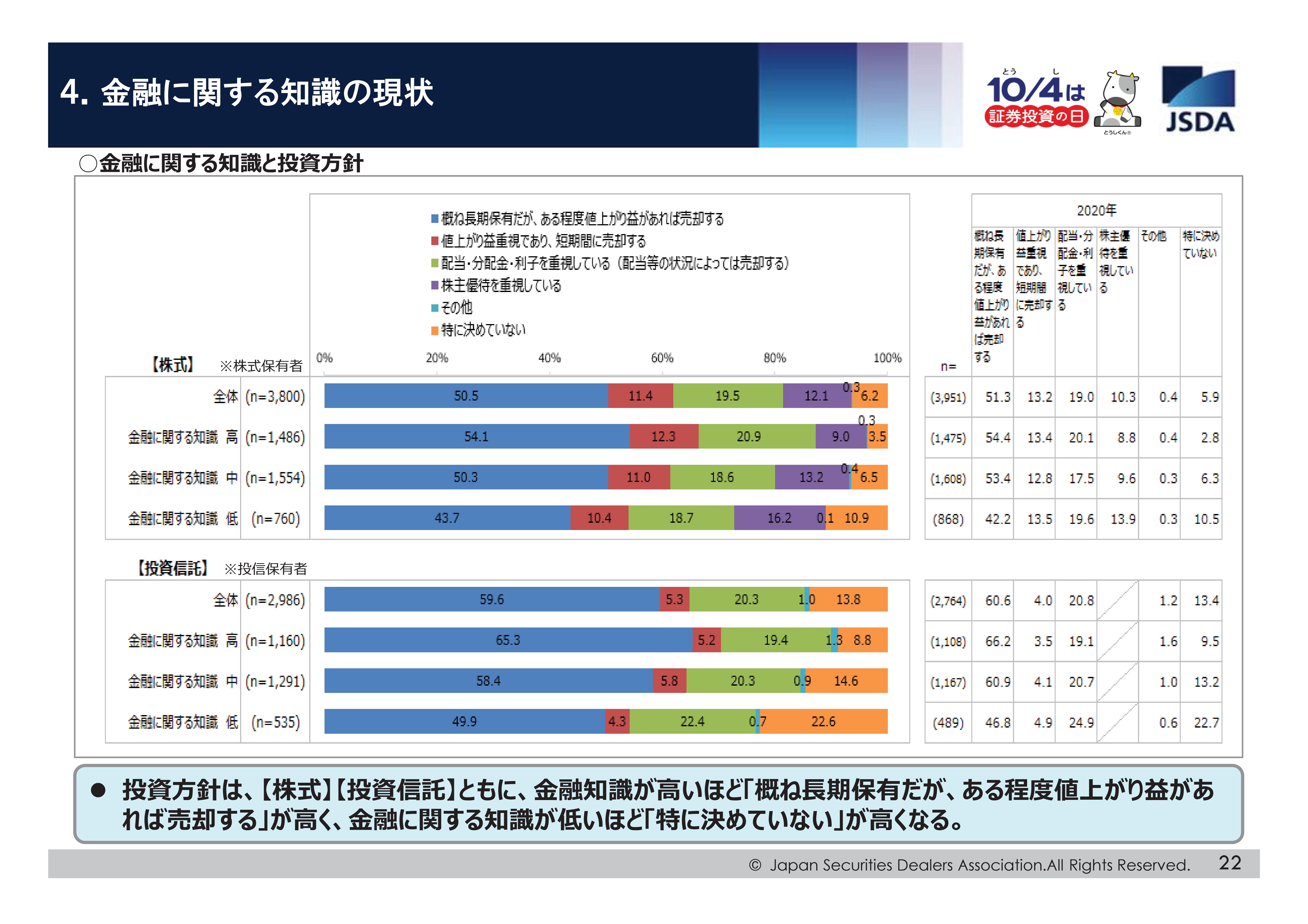

そこで今回は、自分の身を守るために必要な「金融リテラシー」に着目し、日本人のリテラシーの実態と紐づけながら「資産運用で失敗する人」の行動3選を紹介します。

投資信託についても同様のことが言え、金融知識が高い人で長期保有をする人は65.3%、方針を決めていない人は8.8%であるのに対し、金融知識が低い人で長期保有をする人は49.9%、方針を決めていない人は22.6%となりました。

これまで色々な方の人の投資相談に乗ってきましたが、計画性の無さはストレス耐性の低さにつながる印象があります。

「短期・中期・長期のどのタイミングでパフォーマンスがプラスになっていればよいか」を考えず、なんとなく株や投資信託を買って損が生じた際、どのように次のアクションを考えていいかがわからなくなることは多いでしょう。

これは、リターンが生じた時も同様です。

長期投資志向ではないうえに計画性がない場合、短期的な値動きに気持ちが振り回された結果、売り時がわからず、利益が減ったり損失が拡大したりする可能性は高くなってしまうでしょう。

羽柴秀吉と経済戦争 中編

みなさん、こんにちは。

岡山ファイナンシャルプランナーズの歴史担当、牧原です。

今回は、高松城水攻めの最中に「本能寺の変」が発生した後の、

秀吉の尋常じゃない武将っぷりをご紹介いたしたいと思います。

それは後に「中国大返し」と言われ、

日本史上屈指の大強行軍

とも言われています。

なんせ、1日で20km進めたら結構早い当時の軍隊で、

1日70km

も移動するんですよ。光秀の敗因は、この尋常じゃないスピードの計算違いでしょうね。

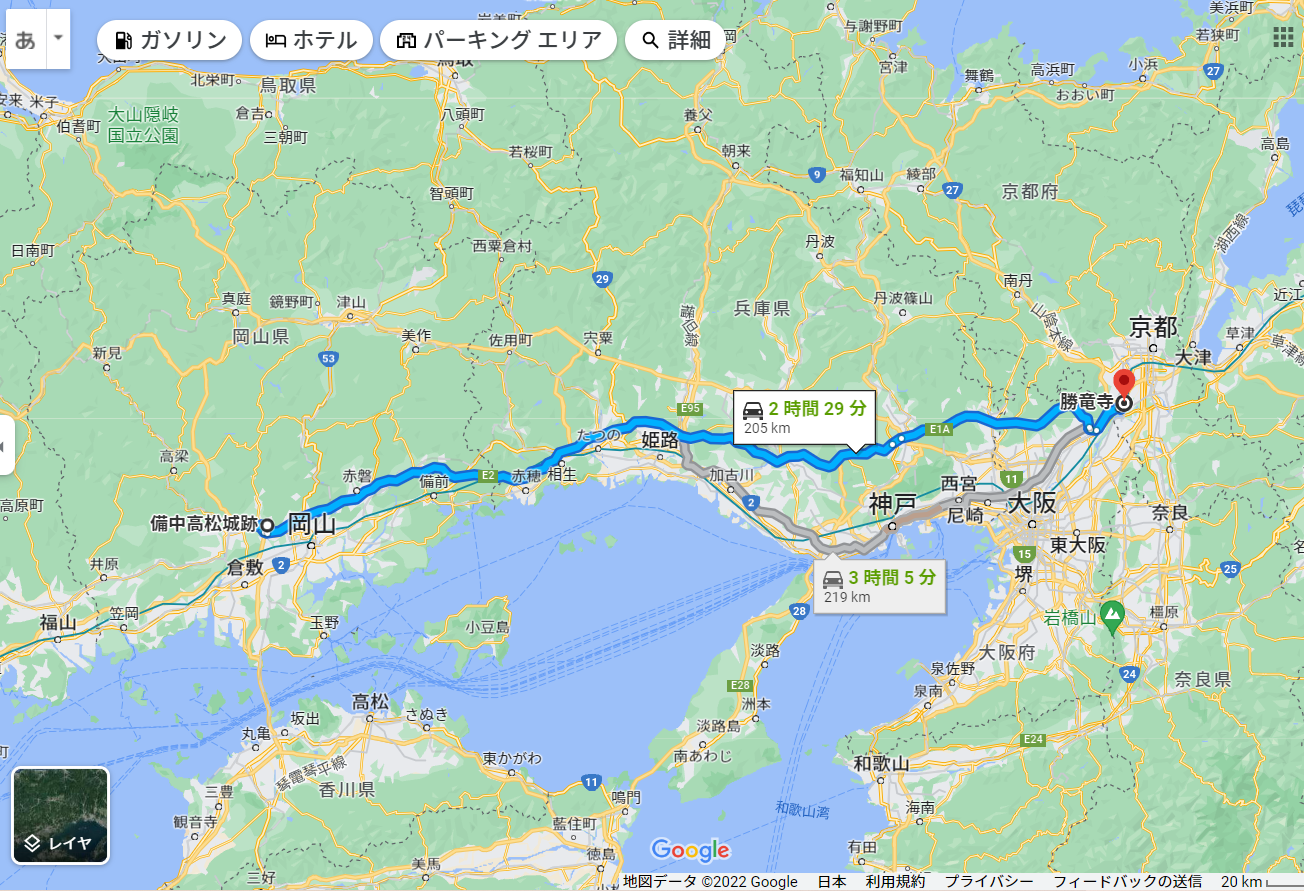

岡山から京都山崎までは約200km

軍事力では優位に立っているというものの、いまだ強大な毛利家。

その、毛利家と対峙している最中に、

信長死す

との報がもたらされます。

※一説によると、毛利方へと本能寺の変を知らせようとしていた明智軍の密使を

秀吉方が捕らえたらしいです。なんでそんな捕まるようなところ走ってるんだ!

秀吉は一時愕然としたようですが、軍師、黒田官兵衛の献策によって立ち直ります。

その策とはすなわち、

・速攻で毛利との和睦をまとめる

・ほかの将軍たちが帰ってくる前に、迅速に逆賊(彼的には)明智を撃つ

・そのあと織田家の実権を握る

裏切者である明智を討った者が、信長の後継者争いでリードできますから当然ですね。

しかし、この策がうまくいくには次の条件がそろう必要があります。

羽柴軍が無事に京都までいける条件

1 毛利がすぐに和議に応じて、しかも追ってこない

2 最近仲間になった宇喜多が裏切らない

3 明智軍がいる京都までなるはやで返る

1つずつ考えてみましょう。

【1 毛利がすぐに和議に応じて、しかも追ってこない】

いきなりかなり難しい問題です。

まず、軍事的には逃げる敵を追撃するのは定石で、特に攻勢を受けて戦線が後退していた

毛利としては、ここで秀吉を追撃し、あわよくば討ち取ることで大きく領地を回復させる

ことが可能だと思っても不思議ではありません。

実際、追撃するしないで、吉川元春と小早川隆景がかなり揉めたようです。

結論として。追撃はありませんでした。

実は本能寺の変を知ったタイミングに羽柴・毛利間で1日のラグがあったのです。

このラグを利用して、羽柴軍は早急に軍をまとめて撤退し、しかも作った堤を切ってあたりを泥濘と化した

とか。芸が細かいですね。(周囲の百姓にはたまったもんじゃないでしょうが)

このラグが生じたのは、羽柴軍がたまたま密使を捕縛したからだけではなく、

秀吉はかなりのスパイを信長近くに放っていたようです。信長の状況を常に把握するために、

そのようなことをしたのでしょう。そのため京都の情報がいち早く伝わったのです。

まさに、情報の速さが生死を分けた例です。

前もって準備しておくと、思わぬ収穫があるかもしれないんですね。

【2 最近仲間になった宇喜多が裏切らない】

当時の備前周辺には宇喜多という、毛利織田から比べると小さいですが、

それなりの勢力をもった一族がおりました。

実はこの宇喜多がなかなかの曲者で、かつて毛利と織田の間で同盟をシーソーのように

行ったり来たりしていたんです。宇喜多家の名誉のために言っておくと、当時はそういった行為は

割とよく見られました。大河ドラマで有名になった真田昌幸なんかがそんな感じです。

その宇喜多が、これ幸いと織田を裏切って秀吉を捕縛し、毛利に売ったらどうでしょうか。

毛利としては万々歳。労せずして敵の大将を得ることができます。

宇喜多も莫大な恩賞を毛利からもらえるかもしれません。

まして、宇喜多は何度か秀吉に煮え湯を飲まされておりましたので、千載一遇のチャンス…

と思ってもおかしくはありません。

しかもその宇喜多領を通過せねば、秀吉の領地に戻れないのです。

そんな逆境で、秀吉はとんでもない手を打ってました。

なんと、宇喜多の跡取りを人質にしていたのです。

その名は宇喜多八郎、のちの五大老宇喜多秀家です。

一説には、当時10歳の彼と同じ籠に乗り、宇喜多領を離れたときに解放したとか。

これでは宇喜多は手を出せませんね。

たまたまなのか、狙ってやってたのかわかりませんが、ともかくすごい。

【3 明智軍がいる京都までなるはやで返る】

最も困難なのはこれです。

まず、前述のとおり当時の軍は1日20km程度の進軍速度です。

1日70kmも走破して(しかも悪天候)しまうというのは、尋常じゃありません。

しかも、

本拠地姫路城に到着した秀吉軍は、6月9日朝まで滞留し、休養をとった。休養にあてた一日、秀吉は姫路城の蔵奉行を召集し、

城内に備蓄してあった金銭・米穀の数量を調べさせ、

これらを身分に応じて配下の将兵に悉く分与したといわれる。

これは、姫路籠城の選択肢はないこと、目的は光秀討伐以外ないことを鮮明にし、決死の姿勢を示した上で、

負けても姫路へは帰れないが、勝てば更なる恩賞も期待できることを示唆しての処置であったと考えられる。

どうでしょうか。この気前の良さ!

この大将について勝てば、もっと褒美をもらえるぞ~

という兵卒の心理を巧みに突いたんですね。これは士気もあがりますよ。

さらには、「御座所という信長が備中まで来るときのための備蓄品を用意した休憩ポイントを

作っていたのを利用したともいわれています。つくづく、用意周到ですね。

【まとめ】

いかがだったでしょうか。

事前の用意周到さに加え、臨機応変さ、切り替えの速さ、兵卒の心理掌握の巧みさ…

どれをとっても並みの武将ではないことがわかります。

それから、実は岡山って結構すごい歴史の舞台なのね~!ということがわかってもらえると嬉しいです。

次回は、山崎の合戦で明智軍と雌雄を決します。

(まだやるんかい!という声も聞こえてきそうですが、やります!)

歴史マニアの牧原が講師のセミナー

「お金の心理学」はコチラから

「積立投資のすすめ その49」 77年周期

こんにちは、濱尾です。

やっと暑さもピークを越えた感じがしますね。

先日、新聞に興味深い記事がありましたのでご紹介します。

今年が1945年の終戦からちょうど77年になる。

1868年の明治政府成立から戦争までも77年。

1868年からと1945年からの歴史的な出来事を時系列で並べてみると

同じような出来事がある。

明治維新から21年目1889年:東海道線全線開通

戦後から19年目1964年:東海道新幹線開通

同じく

47年目1915年:大正バブル

44年目1989年:平成バブル

61年目1929年:世界恐慌

63年目2008年:リーマンショック

といった感じです。

今年安部元首相銃撃事件と重なるところでは、

2・26事件があります。

これに株式市場の動きを重ねるとほぼ同じような

値動きをしています。

さらに我が国の国債保有残高の増加といったところも

同じような推移を辿っているようです。

歴史は繰り返されると言いますが

やはり、破壊され再興し成長し衰退といったサイクルを

不思議と人間は、経済は繰り返すものなのでしょうか?

今後数年間は「清算」が始まるといった見方もあるようです。

さて、これからの株式等マーケット、経済はどうなっていくのでしょうか?

リスク分散のための、長期・積立・分散投資の基本が

やはり必要な時代なんでしょうね。

BY:濱尾

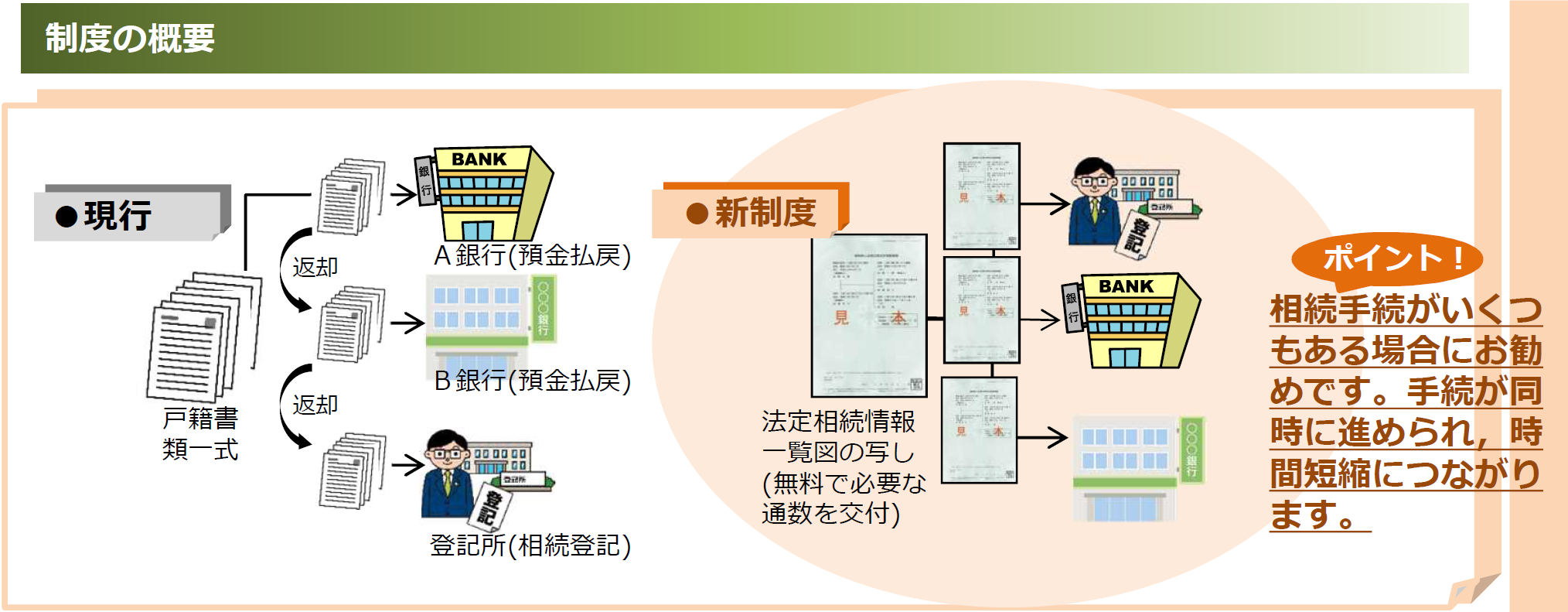

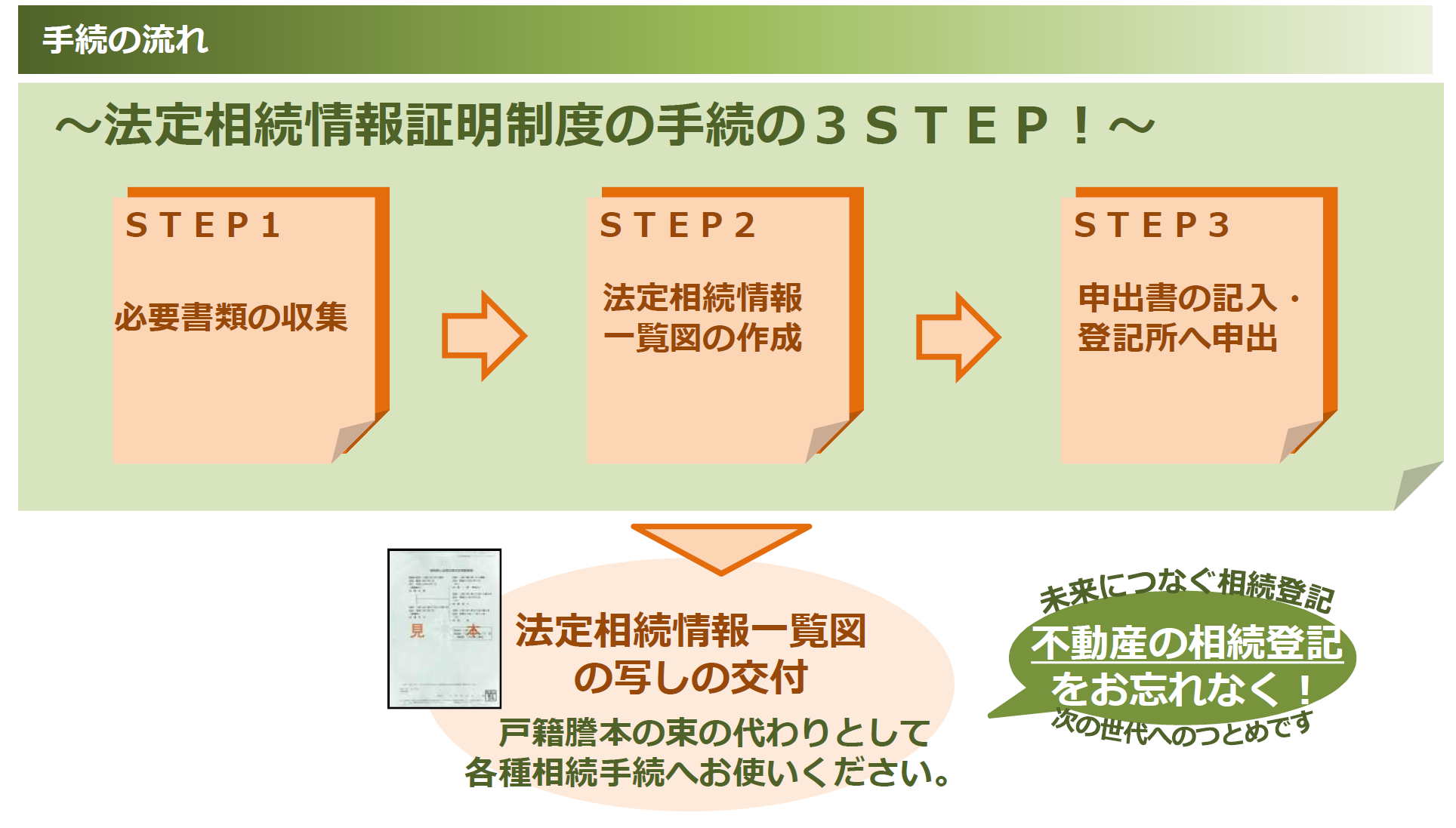

「法定相続情報証明制度」利用で手間を省く!!

超高齢化社会の日本です!

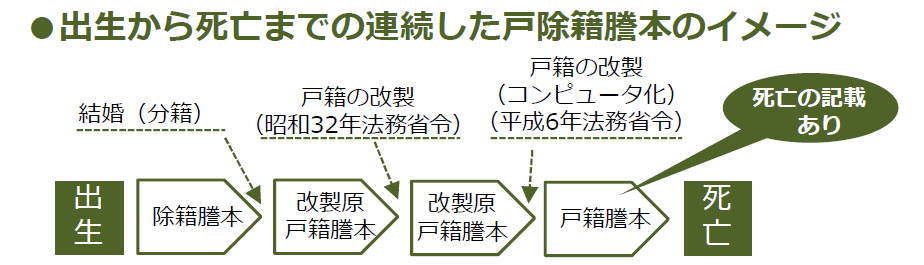

私自身、まだ相続人になった経験はないのですが、親が高齢になってきており、やはり相続の話に興味が出てまいります。弊社では相続前の対策もしておりますが、今回は、相続発生後のお手続きや届け出のときのお話です。 相続では手続きや届け出のときに、相続人を特定するために、被相続人(亡くなられた方)の全ての戸除籍謄本をもれなく確認する必要があります。戸籍は、被相続人が生まれてから結婚による分籍や転籍、戸籍のコンピューター化による改製などにより、複数種類にわたる場合があります。市区町村役場で戸籍謄本を請求する際は、「相続手続きに必要なため、被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸除籍謄本が必要」ですと伝えてください。

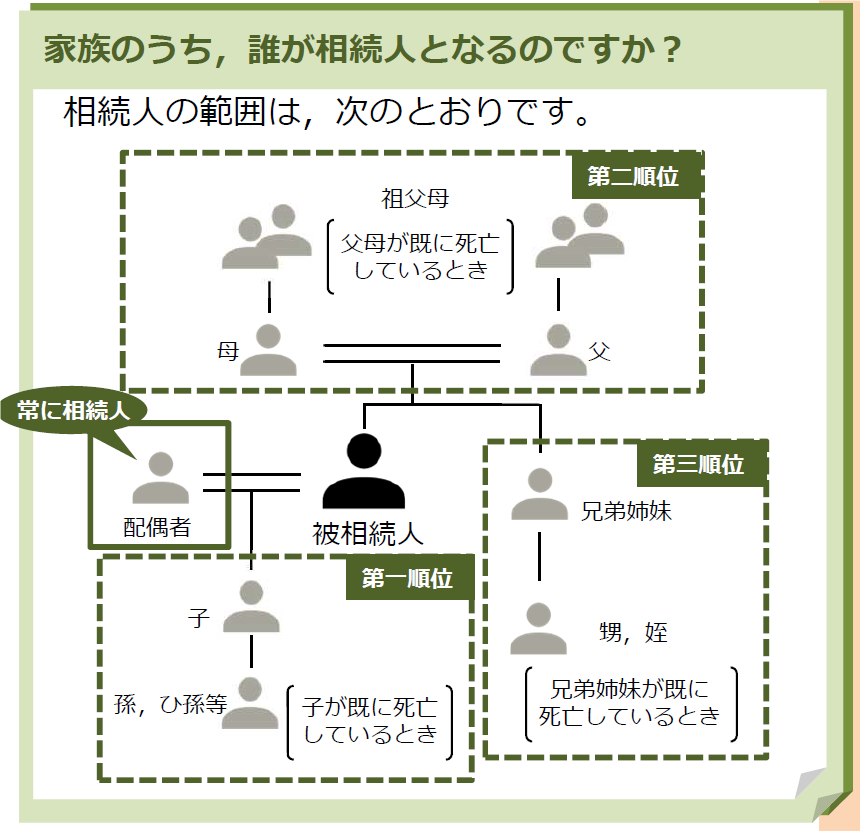

戸籍謄本を遡ることで、誰が相続人となるのかを正確に把握しましょう。

被相続人の戸籍の準備は、人によってすごい枚数になることもあるそうです。県外の市区町村役場で郵送でのやり取りでご準備しないといけない方もいらっしゃいます。

相続発生後は、被相続人の相続財産を相続人で話し合って遺産分割をします。遺産分割協議で決まった各相続人が、銀行などの預貯金や証券会社の金融商品や不動産(土地や建物等)の名義を被相続人から各相続人に名義を変えるお手続きが必要になります。

平成29年5月29日から、全国の登記所(法務局)において、「法廷相続情報証明制度」がスタートし、各種相続手続きで戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなりました!

少しずつお手続きも手間が省けるようになってまいりましたね。

生前整理、墓じまい、相続税対策や遺産分割でもめないように対策をするなど、生前に出来ることはたくさんあります。早めにご相談にお越しください。

杉本でした(^^)/

夏季休業のお知らせ

残暑お見舞い申し上げます。

弊社、8月11日~15日迄夏季休業を頂きます。

メールやお問合せのお返事は16日以降になります。

ご不便おかけしますが何卒、ご理解頂きます様、お願い致します。

暑さ厳しき折、ご自愛ください。

突然の豪雨や異常気象 おうちの保険は?

今年も暑い夏となりそうです。

夏になると毎年、異常気象による災害ニュースがありますが、特にゲリラ豪雨と呼ばれる『線状降水帯』の特別警報は気を付けておかなければなりません。

今回は皆さんのお家に対しての保障の代表例『火災保険』について載せておきます。

私達の暮らしを支える保険の一つ、火災保険は「火事になったときに保険がおりるもの」と思われる方も多いですが、実は火災保険がカバーするのは火事だけではありません。

先述の増加するゲリラ豪雨にも役立つかもしれないのです。

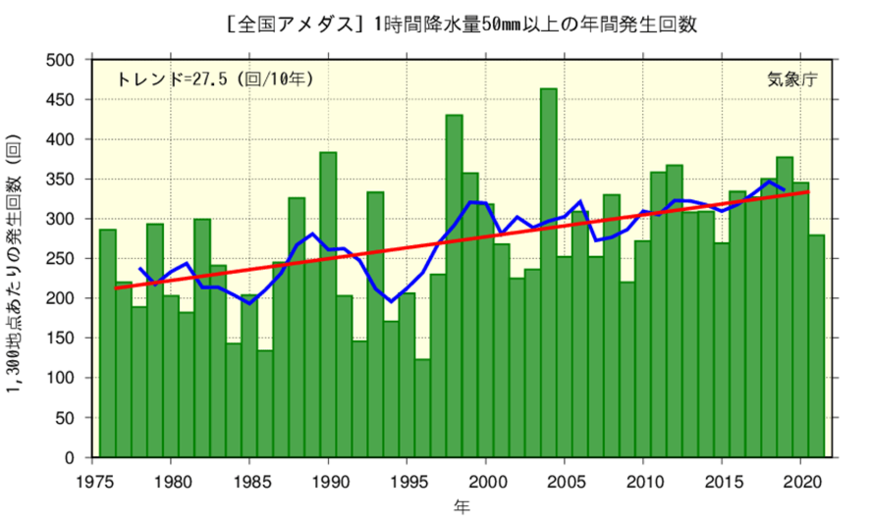

ゲリラ豪雨とは局地的に大雨が降ることで、全国どこでも発生する可能性があります。気象庁によると、1時間降水量50mm以上の年間発生回数は増加傾向にあります。

災害に備えることは必要ですが、補償を知ることも大切です。火災保険がカバーする自然災害について知っておきましょう。

羽柴秀吉と経済戦争 前編

みなさんこんにちは!

今回はお待ちかね(?)の経済&歴史記事です。

以前ウクライナの記事を書いたのですが、「もっと書いてほしい!」

という稀有なご意見をいただきましたので、時々歴史と地理を混ぜていこうかと思います。

さて、今回取り上げる「羽柴秀吉」ですが、「あたし、歴史に興味ないわよ」って方でも、

ほぼ確実に名前は知っているのではないでしょうか?

そうですね。のちの天下人豊臣秀吉です。

彼が、織田信長に仕えていたことや晩年の迷走は特に有名ですが、

若かりし頃の彼の業績については案外知られていないのではないでしょうか。

実は、若い頃の彼は、まさに規格外の武将。

当時の武将の常識を超えた「経済戦争」をやっていたんですね。

【備中高松城水攻め】と【中国大返し】

岡山県に非常に関係の深い2つの事例から、彼の尋常じゃないところを紹介いたします。

【備中高松城水攻め】

信長の草履を温めた話、墨俣一夜城、金ケ崎での殿軍などの活躍で名を挙げた秀吉ですが、

順当に出世し、対毛利戦線の指揮官に抜擢され、三木城攻め、鳥取城攻めと成功し、

ついに備前までやってきました。

毛利王国の懐深くまで食い込んできました。

毛利方も織田軍に押されまくっていたので、「ここを抜かれてはならじ」

と、いくつもの城を作って防衛ラインを構築します。死守の構えです。

これらの城を「境目七城」といいます。

中でも、周囲を沼や湿地帯に囲まれた備中高松城は難攻不落。

織田軍の大軍を活かすことができません。

沼地では足場が悪く、弓や鉄砲の格好の的になるので防衛側に有利なため、

さしもの秀吉も攻めあぐねたといいます。

そんななか、信長から秀吉に手紙が届きます。

はやく備中高松城を落とせ(怒)

エキセントリック上司の信長は機嫌を損ねると何するかわかりません。

一刻も早く、城を落とさねば…

そんな秀吉が考えた(黒田官兵衛の献策とも)のが、前代未聞の水攻めです。

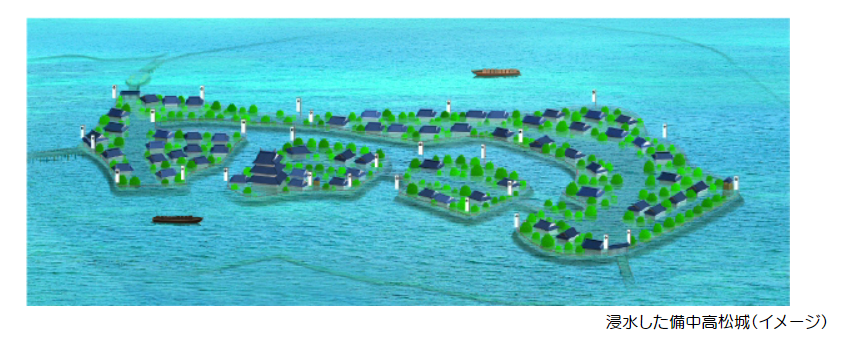

人口の堤防を作り、周囲の河川を決壊させて、城をまるごと水没させる…

言うは易しですが、実際に成功させるとなると困難を窮めるでしょう。

しかし、彼はそれをやってのけます。

この策を受け入れた秀吉は、直ちに水攻めに向けた築堤に着手した。

城の近くを流れる足守川の東・蛙ヶ鼻から全長約3km、高さ約7mの堤防を築き、

そこに足守川の水を引き込むことで、備中高松城を水の中に取り残された浮城にしてしまったのだ。

この築堤工事はわずか12日間で完成したと伝えられている。

援軍に駆け付けた毛利氏側の武将、小早川隆景、吉川元春らは、孤立する備中高松城の状況を前に為す術もなかった。

参照元URLはコチラ

重機もない時代に、にわかには信じがたいですが、事実です。

これだけの短期間で完成させるために秀吉は人間心理を突いた方法で完成させます。

なんと、

土とお金を交換したのです。

これには周辺住民も大喜びで参加したとか。

おかげで堤防を作るための土嚢が驚くほどの速さで集まります。

わたしも土とお金を替えてくれるなら、喜んでもっていきますよ(笑)

どうすれば、人は喜んで動いてくれるのか、それを深く理解していた秀吉の慧眼には驚嘆します。

並みの武将であれば、武力を傘に着て周辺住民を徴発し、

強制的に労働させる

のが関の山でしょう。

利をもって人を動かすことのできる秀吉。やはり並ではありませんね。

人心を利用した工事はうまくいき、防衛ラインの中核、難攻不落を誇った

備中高松城は陸の孤島となり果てます。周りは厳重に織田方が囲っているので、

毛利もうかつには手出しできません。

食料や武具の補給もままならない中、

ついに守将、清水宗治は自らの命と引き換えに降伏を申し出ます。

時に天正10年(1582年)6月のことでした。

無事に、備中高松城を陥落させ、毛利との和平交渉に臨みつつあった秀吉。

そんな中、驚愕の知らせが舞い込んできます。

京にて織田信長が暗殺される

このときの秀吉の様子は正確には伝わっていませんが、動揺したのは間違いないでしょう。

ここからの秀吉も尋常ではありませんでした。

次回は「中国大返し」で秀吉の優れた経済センスを見ていきましょう。

「積立投資のすすめ その48」 iDeCo改正

こんにちは、濱尾です。

iDeCoが今年5月より改正になりました。

ちょっとまとめてみましょう。

加入可能年齢が60歳から65歳未満までに5年延びたことです。

弊社でも60歳前後のご相談の方でも

5年間出来るのであればということで

iDeCoを検討される方、

加入手続きをされる方が増えて来ています。

厚生年金、国民年金など公的年金を支払っていることが条件ですので

会社等でお勤めをしていて60歳以降もまだ勤務されている厚生年金の対象の方、

自営業や専業主婦で国民年金を支払っている方は

5年間の延長が出来るようになりました。

税制優遇の一つ、掛金が全額所得控除の対象となるので

例えば、会社員で上限23,000円/月、出来る方で所得税率が20%の方は

住民税(10%)と合わせて82,800円の減税となるので

とても大きな減税が出来ると思います。

そして、2つ目の運用益は受領時まで非課税(ここはNISA・積立NISAと同じ)

のメリットがあります。

また、3つ目の税優遇は受領時は一時金で受け取ると退職所得となり

退職所得控除が適用となります。

20年間までは年間40万円の(例:20年の場合:20年×40万円=800万円)

20年超は年間70万円の控除が受けられます。(例:40年の場合:800万円+(20年×70万円)=2200万円)

まで退職金と合わせて税金が掛からない可能性があります。

例えば、60歳から65歳まで5年×70万円=350万円までは

掛金と運用益は課税されないことになってくるので

とても大きな減税メリットが受けられることになります。

そして、受給方法を年金受給選択の場合は公的年金等控除の対象となりますので

例えば、65歳以上で公的年金と合わせて年330万円以下、年金以外の他の所得が1,000万円以下であれば

110万円の控除が受けられます。

運用を定期預金や年金系の元本保証系の商品でしても

減税のメリットは受けられるので大きいですし

さらに、投資信託を上手く選択してさらに運用益を増やすことも可能になってきます。

商品は運営管理機関によって違うので

どう選択するかが分からない方が多いようですが

パッシブ運用かアクティブ運用か

運用実績は?信託報酬は?こういった点を

弊社では、商品選択までキチンと目論見書、月次レポートなどをみて

アドバイスをさせていただいております。

当然、口座開設も弊社にて出来ます!

話戻して!

改正は10月になると、企業型確定拠出年金との併用もしやすくなるようです。

今後ますます、確定拠出年金、個人型(iDeCo)・企業型、共に加入者が増えてくることと思います。

岸田内閣も「貯蓄から投資へ!」を加速させていきたいようですし。

NISA・つみたてNISAも踏まえ、iDeCo等

こうした運用の制度が我々消費者側の利便性向上を図る目的で

良い方向へ改正されることは望ましいことだと思います。

個別相談を行っていますので!

お気軽にお問い合わせください。

BY:濱尾

高齢者ひとり対策

高齢化社会がますます深刻になりますね。

「2022年版 高齢社会白書」によりますと、一人暮らしの高齢者は2020年時点で約672万人と2000年の約303万人から2倍強にも増加しているのです。さらに、2040年には高齢者の人口が約896万人に増える見込みとされているそうです。

一人暮らしでも子どもなど家族がいる家庭はまだ安心かもしれませんが、現在は、結婚をしない選択肢を選ぶ人も多いですし、子どもを作らないまたは子どもが出来ない家庭もあると思います。離婚して子どもと疎遠になる方も多いですね。

そしてそういった方は増えてきているように思うのです。

そういった様々な生き方の中でさらにお一人の高齢者の数は凄まじい勢いで増加するのかと予想します。私も2040年には高齢者の一人です。現役世代に迷惑にならないよう、今から運動不足にならいないよう歩くこと、食生活、姿勢管理が必要だと常々感じております。

さて、高年齢になるとどうしても健康でいることが出来ないことが出てまいります。突然の病気に皆さん困惑されることでしょう。そこで病院から呼び出されるのが「親族」になるわけです。一番近いのが、配偶者やお子さまでしょう。つい最近、私の父親も倒れ、病院から連絡がありました。「すぐに来てください」との知らせでした。

姉と二人駆けつけると病名は(脳梗塞)でしたが、ふさがった箇所が大きな障がいに至る影響のないところでしたので、まだよかったといったところです。

ただ、またいつ起こってもおかしくない身体の状況なのです。

次は、頭がしっかりしていても車いすになったり、ベッドで寝たきりになるかもしれません。そうなると、本当に困ります。今回の件で、「介護認定を受けておいて介護サービスを受けれるようにしといたほうがいいのでは?」とアドバイスをいただき、私たちも初めて介護認定等や介護サービスについて話を聞いてみることにしました。

私は現在48歳です。まだ子どもは高校3年生でまだ身の回りの世話やお金も必要です。皆さんのご家族に置き換えるといかがでしょうか?こんなことを考えるのは少し早いなと思ったのが私の正直な気持ちです。もう少し遅くであってほしいものですが、仕方ないですね。私の時は、いつまでも自分の足で歩き、自身で生活したいと願いがんばりたいですが難しいことなのでしょうか?

新聞に、「高齢者、身元保証に困ったら」という記事がありました。病院に入院するときや介護施設に入るとき身元保証を引き受けてほしいというご要望が増えてきているとあります。上記の生き方の多様性や子どもがいても海外在住など簡単には子どもに頼れないケースもあるとのことで、身元保証をだれにも頼めない高齢者が増えてきているのです。

というのも高齢者の場合は、入院のほかに老人ホームなどの介護・福祉施設への入居の際に「身元保証人」等といった欄に署名を求められることが多いとのこと。私もそういえば実際に署名しましたかね。

総務省関東管区行政評価局が2022年に公表した調査では、回答した1200か所の病院と介護施設のうち9割以上が「入院、入所希望者に身元保証人等を求めている」としているそうです。

病院や施設側には本人の支払い能力のリスクや、入院・入所中に判断能力が衰えたりするリスク、退院・退所の際の対応などに備えたいとの事情があるからだそうです。身元保証人が見つからない場合、病院の6%、介護施設の21%が「入院・入所を断る」と回答しているようで、厚生労働省は2018年度に、身元保証人がいないことだけを理由に病院や介護施設が入院・入所を拒むことがないよう指導を依頼する通知を都道府県に出しています。

身元保証人は具体的にはどんな役割を担うのかは、

・入院・入所の際は緊急時の連絡先となり、治療方針や介護のケアプランの確認、必要な物品の準備、入院・入所の支払い

・亡くなった際の遺体・遺品引き取りや葬儀の手配

などです。

当然必要なことです。では、現在のような色々な生き方がある中で、将来ご自身の身元保証人になる方はどなたになりますか?

長く生きてしまったとき、私自身もそのようになってしまったとき…こわいですね。

最近では、選択肢の一つとして民間や地域によっては社会福祉協議会などの自治体が入院や福祉サービス利用時の身元保証サービス等の提供を行っているところもあるようです。有料ですし、数が少ないですが、早いうちに知っておくことや調べておくことが大切だと思います。ただ、高齢者が増える一方で若者は減っています。そんな中、このサービスはずっと続くものなのか…

それよりも大事なことは、いつまでも健康でいられるよう、出来る時間があれば運動しましょう!特にお時間がある方は若い世代に迷惑にならないように運動してください。私は今はまだ難しいですが、病気や介護の予防に早いうちから取り組もうと思っております。

弊社にて、こういったことを踏まえて考えて貰いたい、おひとりさまに向けたセミナーも開催しております。

詳しくはこちら ↓ ↓ ↓

ご参考にしてみてください!

杉本でした(^^)/

« Older Entries Newer Entries »